Wartungsprotokoll Feststellanlagen: Anforderungen, Prüfrhythmus und Muster

Kurzfassung des Artikels

Ein Wartungsprotokoll für Feststellanlagen dokumentiert gesetzlich vorgeschriebene Kontrollen und sichert den einwandfreien Betrieb der Anlagen. Im Artikel werden die rechtlichen Grundlagen und Normen erläutert, ebenso wie der technische Aufbau typischer Feststellanlagen. Leser erfahren, warum regelmäßige Wartung entscheidend ist, welche Prüffristen gelten und was ein vollständiges Protokoll beinhalten muss. Es wird erklärt, wer zur Durchführung befugt ist, welche Mängel häufig auftreten und wie ein Musterprotokoll strukturiert sein sollte. Außerdem wird der Unterschied zwischen digitalen und analogen Protokollen beleuchtet, eine Checkliste für den Betriebsalltag vorgestellt und Tipps zur Dokumentation gegeben. Häufige Fragen und praxisnahe Beispiele ergänzen den Beitrag.

Sie sind auf der Suche nach Wartungsprotokoll Vorlagen?

Wählen Sie eine fertige Vorlage zum Download oder lassen Sie sich eine maßgeschneiderte Version erstellen.

Einführung: Was sind Feststellanlagen und warum Wartungsprotokolle wichtig sind

Feststellanlagen gehören zu den sicherheitstechnischen Einrichtungen in Gebäuden, die dafür sorgen, dass Feuerschutzabschlüsse wie Türen oder Tore im Brandfall zuverlässig schließen. Während sie im Normalbetrieb geöffnet bleiben, lösen sie bei Rauchentwicklung oder Feuer automatisch aus. Diese Funktion schützt Leben und verhindert die Ausbreitung von Feuer und Rauch. Damit dieser Mechanismus im Ernstfall funktioniert, muss der einwandfreie Zustand der Anlage regelmäßig geprüft und dokumentiert werden.

Ein Wartungsprotokoll ist weit mehr als nur ein Nachweis für Behörden oder Versicherungen. Es ist eine zentrale Grundlage für Betreiberverantwortung, rechtliche Sicherheit und den funktionalen Betrieb der Feststellanlage. Ohne korrekt geführtes Protokoll kann eine vermeintlich ordnungsgemäße Wartung im Schadensfall nicht belegt werden. Unternehmen im Handwerk oder in der Bauverwaltung sollten daher sicherstellen, dass ihre Protokolle den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

In diesem Ratgeber zeigen wir, worauf es bei einem vollständigen und rechtssicheren Wartungsprotokoll ankommt. Neben allgemeinen Anforderungen werden auch Inhalte, Prüffristen, typische Mängel, Zuständigkeiten und ein praxisnahes Musterprotokoll behandelt.

- Feststellanlagen halten Brandschutzabschlüsse im Normalbetrieb offen

- Sie lösen im Brandfall automatisch aus

- Einwandfreie Funktion ist lebenswichtig

- Wartung muss regelmäßig erfolgen

- Protokolle dienen als Nachweis gegenüber Behörden und Versicherungen

- Unvollständige Dokumentation kann rechtliche Folgen haben

- Handwerksbetriebe haften bei fehlerhafter Wartung

- Artikel vermittelt praxisnahes Wissen und Musterprotokolle

Gesetzliche Grundlagen und Normen zur Wartung von Feststellanlagen

Die Wartung und Prüfung von Feststellanlagen ist in verschiedenen rechtlichen Regelwerken verpflichtend verankert. Eine zentrale Rolle spielt dabei die DIN 14677, die den Aufbau, Betrieb und die Instandhaltung von Feststellanlagen normiert. Sie fordert eine regelmäßige Prüfung und legt Details zur Zuständigkeit, Dokumentation und zum Umfang der Wartung fest. Ergänzend greifen auch Landesbauordnungen, Arbeitsstättenrichtlinien und versicherungstechnische Vorgaben wie VdS-Richtlinien oder TRVBs (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz).

Diese Regelwerke fordern nicht nur die Wartung selbst, sondern auch deren lückenlose und nachvollziehbare Dokumentation. Ein formell korrektes Wartungsprotokoll ist deshalb kein optionales Extra, sondern Pflicht für Betreiber und Dienstleister. In Betrieben, die ihre Brandschutzeinrichtungen nicht regelmäßig dokumentieren, drohen Bußgelder oder im Schadensfall eine strafrechtliche Verfolgung wegen grober Fahrlässigkeit.

Je nach Bundesland können zusätzliche Anforderungen bestehen. Beispielsweise können Landesverordnungen strengere Prüffristen oder zusätzliche Prüfpunkte definieren. Wer in mehreren Regionen tätig ist, muss diese Unterschiede kennen und in den Wartungsprotokollen korrekt berücksichtigen.

- DIN 14677: Zentrale Norm zur Instandhaltung von Feststellanlagen. Regelt Prüfintervall, Zuständigkeit, Umfang und Dokumentation.

- Landesbauordnungen: Ergänzen die DIN-Vorgaben je nach Bundesland mit länderspezifischen Anforderungen.

- Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV): Verlangt sichere Verkehrswege und funktionsfähige Brandschutzeinrichtungen.

- Versicherungsrechtliche Anforderungen: Viele Sachversicherer erwarten jährliche Wartung und Prüfprotokolle gemäß VdS-Richtlinien.

- VdS 2095: Technische Prüfbestimmungen des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft für Feststellanlagen.

- TRVB 148 S (Österreich): Gilt bei grenzübergreifenden Projekten mit österreichischer Beteiligung.

- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Greift bei elektrischen Komponenten der Anlagen.

Bestandteile einer Feststellanlage: Aufbau und Funktionsweise

Feststellanlagen sind komplexe technische Systeme, die aus mehreren aufeinander abgestimmten Komponenten bestehen. Sie dienen dazu, Feuer- und Rauchschutztüren im Normalbetrieb offen zu halten und diese im Brandfall automatisch zu schließen. Entscheidend ist dabei die fehlerfreie Zusammenarbeit aller Bauteile. Bereits ein kleiner Defekt kann den gesamten Sicherheitsmechanismus außer Kraft setzen.

Typische Bestandteile sind Haltemagnete, Rauchmelder, Auslösevorrichtungen, Türschließer und eine Energieversorgung. Die Haltemagnete halten die Tür offen, bis sie durch ein Signal – meist vom Rauchmelder – deaktiviert werden. Türschließer sorgen anschließend für das automatische und vollständige Schließen der Tür. Die Stromversorgung muss unterbrechungsfrei sein, damit der Mechanismus auch bei Stromausfall funktioniert. Ergänzend enthalten moderne Anlagen häufig auch manuelle Auslösetaster oder integrierte Selbsttest-Funktionen.

Eine fehlerfreie Funktionsweise aller Bestandteile ist essenziell für die Wirksamkeit der Anlage. Bei der Wartung muss geprüft werden, ob jede Komponente einzeln sowie das System als Ganzes einwandfrei arbeitet. Nur wenn das Zusammenspiel gewährleistet ist, kann die Anlage im Ernstfall Menschenleben schützen und größere Brandschäden verhindern.

Warum regelmäßige Wartung entscheidend ist

Die Wartung von Feststellanlagen ist nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern eine essenzielle Maßnahme zum Schutz von Menschenleben und Sachwerten. Im Brandfall entscheidet die Funktionstüchtigkeit der Anlage über den Verlauf der Ereignisse – bereits wenige Sekunden Verzögerung beim Schließen einer Brandschutztür können verheerende Folgen haben. Deshalb muss sichergestellt werden, dass alle Komponenten zuverlässig arbeiten.

Ungeprüfte oder mangelhaft gewartete Feststellanlagen stellen ein erhebliches Risiko dar. Verschmutzungen an Rauchmeldern, schwache Batterien oder defekte Türschließer sind typische Schwachstellen, die ohne regelmäßige Inspektion unbemerkt bleiben. Werden diese Mängel nicht rechtzeitig erkannt, funktioniert das System im Ernstfall nicht oder nur teilweise – mit fatalen rechtlichen und versicherungstechnischen Konsequenzen für Betreiber oder Dienstleister.

Regelmäßige Wartung schafft nicht nur Sicherheit, sondern dokumentiert auch die Betreiberpflichten. Ein korrektes Protokoll schützt Unternehmen vor Haftungsrisiken, beweist Sorgfalt und reduziert langfristig Ausfallzeiten sowie Reparaturkosten.

- Sicherheit der Gebäudenutzer gewährleisten

- Fehlerquellen rechtzeitig erkennen

- Systemausfälle im Ernstfall vermeiden

- Versicherungsschutz sichern

- Rechtliche Nachweispflicht erfüllen

- Lebensdauer der Anlage verlängern

- Fehlfunktionen durch Verschleiß vorbeugen

- Wirtschaftliche Schäden begrenzen

Wartungsfristen und Prüfrhythmus: Was gilt konkret?

Für die Wartung von Feststellanlagen gibt es klare Vorgaben, die sich aus Normen, Landesvorschriften und Herstellerangaben zusammensetzen. Die wichtigste Norm ist DIN 14677, die einen dreistufigen Prüfplan vorsieht: Funktionskontrollen durch Betreiber (monatlich), Sichtkontrollen durch Sachkundige (halbjährlich) und vollständige Wartung durch Fachfirmen (jährlich). Diese Fristen sind bindend – auch dann, wenn die Anlage fehlerfrei läuft.

Ergänzend können Hersteller in ihrer Zulassung weitere Prüf- oder Wartungsintervalle vorschreiben. Diese Angaben sind verbindlich, denn sie sind Teil der bauaufsichtlichen Zulassung. Abweichungen führen zum Erlöschen des Konformitätsnachweises und damit zu einem Betrieb außerhalb der gesetzlichen Regelung – mit potenziellen strafrechtlichen Konsequenzen im Schadensfall.

Auch örtliche Brandschutzbehörden oder Versicherungen können strengere Fristen anordnen. Betriebe müssen deshalb alle relevanten Anforderungen kennen und die Intervalle in einem Wartungsplan verbindlich hinterlegen. Nur so ist gewährleistet, dass Prüfungen rechtzeitig erfolgen und vollständig dokumentiert werden.

- Monatlich: Sicht- und Funktionsprüfung durch Betreiber (z. B. manuelle Auslösung, optische Kontrolle)

- Halbjährlich: Erweiterte Prüfung durch sachkundige Person (z. B. Prüfung aller Komponenten, Test der Reaktionszeit)

- Jährlich: Vollständige Wartung durch qualifizierte Fachkraft oder autorisierte Fachfirma

- Herstellervorgaben: Können zusätzliche Prüfintervalle vorschreiben (z. B. bei Spezialkomponenten oder Sonderfällen)

- Zulassungsbescheide: Bestandteil der bauaufsichtlichen Zulassung, nicht abweichbar ohne Genehmigung

- Ergänzende Anforderungen: Festgelegt durch Brandschutzkonzepte, Behörden oder Versicherer

Typische Mängel bei Feststellanlagen und deren Folgen

Bei Wartungen von Feststellanlagen werden regelmäßig ähnliche Mängel festgestellt, die in vielen Fällen vermeidbar wären. Zu den häufigsten zählen verschmutzte oder blockierte Rauchmelder, unzureichend befestigte Haltemagnete, defekte Türschließer oder fehlende manuelle Auslösetaster. Auch eine fehlerhafte Stromversorgung oder beschädigte Verkabelungen gehören zu den wiederkehrenden Problemen.

Diese Mängel können dazu führen, dass die Anlage im Brandfall nicht oder nur teilweise auslöst. Das bedeutet im Ernstfall, dass Brandschutztüren offen bleiben, Rauch sich ungehindert ausbreitet und die vorgesehene Rauchabschnittsbildung ausfällt. Der Schaden für Menschen und Gebäude kann dadurch dramatisch ansteigen.

Die Folgen betreffen nicht nur die Sicherheit, sondern auch den Versicherungsschutz und die rechtliche Lage. Kommt es zu einem Brand mit Personenschäden und es liegt ein unentdeckter oder nicht protokollierter Mangel vor, haften Betreiber oder Wartungsfirmen zivil- und strafrechtlich. Die lückenlose Wartung und Prüfung ist daher eine nicht delegierbare Verantwortung mit hoher Relevanz.

Anforderungen an ein korrektes Wartungsprotokoll

Ein Wartungsprotokoll für Feststellanlagen ist mehr als eine interne Notiz. Es ist ein rechtsverbindliches Dokument, das im Schadensfall als Beweis dient. Damit es rechtssicher und normgerecht ist, muss es bestimmte Anforderungen erfüllen. Dazu zählen vollständige Angaben zur Anlage, zum Prüfumfang, zu den Prüfergebnissen und zu den verantwortlichen Personen. Nur dann kann das Protokoll im Fall einer Prüfung durch Behörden, Sachverständige oder Versicherer bestehen.

Die Inhalte müssen objektiv, nachvollziehbar und widerspruchsfrei sein. Eine reine „Bestanden“-Kennzeichnung reicht nicht aus. Stattdessen sind konkrete Angaben zu Prüfmethoden, Beobachtungen und vorgenommenen Maßnahmen zu machen. Bei Beanstandungen muss dokumentiert werden, ob der Mangel vor Ort behoben oder eine Nacharbeit vereinbart wurde.

Digitale Wartungsprotokolle können zusätzliche Felder, Prüflisten oder automatische Erinnerungen enthalten. Entscheidend ist jedoch, dass die erfassten Daten vollständig, korrekt und manipulationssicher sind. Die Verantwortung für die inhaltliche Qualität bleibt immer beim Wartungspersonal bzw. beim Betreiber.

- Anlagenbezeichnung mit Standort und Identifikationsnummer

- Datum und Uhrzeit der Wartung

- Name und Qualifikation der prüfenden Person

- Detaillierte Auflistung aller geprüften Komponenten

- Konkrete Prüfergebnisse und Beobachtungen

- Erkannte Mängel und deren Bewertung

- Dokumentation von Sofortmaßnahmen oder Nacharbeiten

- Unterschrift des Prüfers (digital oder handschriftlich)

Aufbau eines Muster-Wartungsprotokolls für Feststellanlagen

Ein Muster-Wartungsprotokoll hilft dabei, die Prüfung von Feststellanlagen strukturiert und normgerecht zu dokumentieren. Es bildet die Grundlage für alle Folgeprüfungen, dient als Nachweis für Behörden und Versicherungen und schafft Klarheit über den Zustand der sicherheitsrelevanten Technik. Wichtig ist, dass der Aufbau des Protokolls logisch gegliedert und vollständig ist.

Das Protokoll sollte mit den allgemeinen Angaben zur Anlage und zur Prüfung beginnen. Es folgt eine strukturierte Auflistung aller relevanten Komponenten der Feststellanlage – wie Haltemagnete, Rauchmelder, Türschließer, Auslösetaster und Stromversorgung. Für jede Komponente sollte ein Prüfpunkt vorgesehen sein, der mit Ergebnis, Bemerkung und ggf. Maßnahme ausgefüllt wird. Ein Freitextfeld für zusätzliche Hinweise ist sinnvoll.

Am Ende des Protokolls werden der Gesamtzustand der Anlage, der Name des Prüfers, dessen Unterschrift sowie ggf. die Freigabe durch eine zweite Person dokumentiert. Die Verwendung eines standardisierten Aufbaus hilft dabei, den Überblick zu behalten und die Prüfung revisionssicher zu gestalten.

- Kopfzeile: Anlagenbezeichnung, Standort, Baujahr, Betreiber, Wartungsfirma

- Allgemeine Prüfangaben: Datum, Uhrzeit, Wetterbedingungen (bei Außenanlagen)

- Komponentenliste: Jedes Bauteil mit eigenem Prüfpunkt (z. B. Haltemagnet, Rauchmelder, Netzteil)

- Ergebnisdokumentation: Felder für Zustand (i. O./nicht i. O.), Bemerkung, Maßnahmen

- Bemerkungsfeld: Freitext für besondere Beobachtungen oder Hinweise

- Abschlussdaten: Unterschrift Prüfer, ggf. Unterschrift Betreiber, Gesamtbewertung

Digitale versus analoge Protokolle: Vor- und Nachteile

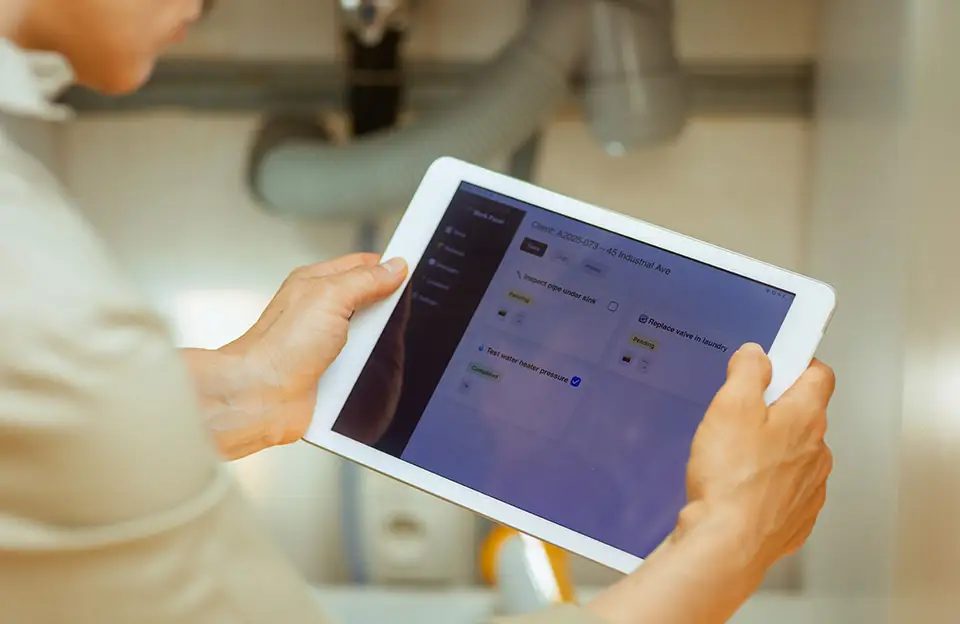

Die Wahl zwischen digitalen und analogen Wartungsprotokollen ist eine strategische Entscheidung für Betreiber und Dienstleister. Während analoge Protokolle auf Papierform basieren und oft als haptisch greifbarer angesehen werden, bieten digitale Lösungen mehr Flexibilität, Effizienz und Sicherheit in der Dokumentation. Viele moderne Wartungsdienstleister setzen deshalb auf Tablets oder Notebooks, um direkt vor Ort elektronische Protokolle zu erstellen.

Digitale Protokolle ermöglichen eine strukturierte Eingabe, automatische Validierung von Pflichtfeldern, Foto-Uploads und eine nahtlose Archivierung. Sie lassen sich schneller durchsuchen, auswerten und revisionssicher speichern. Zusätzlich können Prüfintervalle automatisiert überwacht und Erinnerungssysteme eingebaut werden. Auch Unterschriften lassen sich digital einbinden, wodurch Medienbrüche entfallen.

Analoge Protokolle haben ihren Platz weiterhin in kleinen Betrieben ohne IT-Infrastruktur oder bei Einzelnachweisen für spezifische Baustellen. Sie sind unabhängig von Technik, aber auch fehleranfälliger und schwerer zu archivieren. Im Brandfall kann ein beschädigtes Papierprotokoll nicht mehr als Nachweis dienen. Langfristig setzen sich daher digitale Varianten zunehmend durch – nicht zuletzt aus Gründen der Beweissicherung.

Wer darf die Wartung durchführen und protokollieren?

Die Wartung und Prüfung von Feststellanlagen darf nicht von beliebigen Personen ausgeführt werden. Gesetzliche Vorgaben und technische Normen verlangen eine sogenannte „befähigte Person“ mit ausreichender Sachkunde. Diese muss nachweislich in der Lage sein, die ordnungsgemäße Funktion der Anlage zu beurteilen, Mängel zu erkennen und fachgerecht zu dokumentieren. In der Regel erfolgt die Qualifikation über spezielle Schulungen oder nachgewiesene Erfahrung mit dem konkreten Anlagentyp.

Für den Betreiber gelten ebenfalls Pflichten. Er muss sicherstellen, dass die beauftragten Personen tatsächlich sachkundig sind. Für eigenverantwortlich durchgeführte Prüfungen, wie die monatliche Funktionskontrolle, genügt eine unterwiesene Person – bei der Jahreswartung ist jedoch ein externer Dienstleister mit entsprechender Qualifikation meist erforderlich. Prüfberichte dürfen nur von Personen unterschrieben werden, die autorisiert sind und über die notwendige Fachkenntnis verfügen.

Besonders relevant: Wird eine Prüfung durch nicht qualifiziertes Personal vorgenommen, kann dies zur Nichtigkeit des Protokolls führen. Im Haftungsfall entfällt dann die Entlastungswirkung vollständig. Eine saubere Dokumentation inklusive Angabe der prüfenden Person ist daher unerlässlich.

- Nur sachkundige oder befähigte Personen dürfen die Jahreswartung durchführen

- Schulungen und Erfahrung mit dem Anlagentyp sind Voraussetzung

- Betreiber sind verantwortlich für Auswahl und Beauftragung

- Monatliche Sichtprüfungen dürfen durch unterwiesene Personen erfolgen

- Falsche oder fehlende Qualifikation kann Versicherungsschutz gefährden

- Wartungsfirmen müssen Qualifikationsnachweise bereitstellen können

- Prüfberichte nur von autorisierten Personen unterschreiben lassen

- Angabe von Name, Datum und Qualifikation im Protokoll verpflichtend

Checkliste für die Wartung von Feststellanlagen

Eine durchdachte Checkliste hilft dabei, bei der Wartung von Feststellanlagen keine Prüfposition zu übersehen. Sie sorgt für einheitliche Abläufe, spart Zeit und erhöht die Qualität der Prüfung. Insbesondere bei regelmäßig wiederkehrenden Wartungsterminen ist eine feste Struktur unerlässlich. Auch bei digitalen Protokollen bildet eine solche Checkliste oft das Rückgrat der Dokumentation. Jede einzelne Position muss nachvollziehbar abgearbeitet und bewertet werden.

Die folgende Liste enthält alle wesentlichen Prüfpunkte, die bei einer Wartung berücksichtigt werden sollten – unabhängig vom eingesetzten Anlagenmodell. Sie dient als Grundlage für individuelle Prüfprotokolle, kann jedoch je nach Herstellerangabe oder länderspezifischer Vorschrift ergänzt oder angepasst werden.

Durch eine lückenlose Bearbeitung aller Punkte lassen sich Funktionalität und Sicherheit der Anlage gewährleisten. Zudem dient sie der Beweissicherung im Haftungsfall. Ein vollständiger Hakenplan steigert nicht nur die Qualität, sondern schützt auch den Wartungsbetrieb selbst vor späteren Beanstandungen.

- Identifikation der Anlage: Standort, Typ, Seriennummer und Betriebsdaten prüfen

- Rauchmelder kontrollieren: Sichtprüfung auf Verschmutzung, Funktionstest mit Prüfgas oder Prüftaste

- Haltemagnet überprüfen: Befestigung, Haltekraft, Reaktionszeit bei Auslösung

- Türschließer testen: Freigängigkeit, Dämpfung, vollständiges Schließen

- Stromversorgung prüfen: Netzanbindung, Batteriezustand, Netzunterbrechungssimulation

- Manuelle Auslösung: Test aller Auslösetaster und Notöffnungen auf Funktion

- Mechanische Komponenten: Scharniere, Befestigungsteile und bewegliche Elemente auf Verschleiß

- Gesamtfunktion testen: Auslösung unter simulierten Bedingungen, Reaktionsverhalten

Tipps zur Umsetzung im Betrieb und zur Dokumentation

Die regelmäßige Wartung von Feststellanlagen ist in vielen Betrieben ein organisatorischer Kraftakt – besonders bei mehreren Gebäuden oder dezentralen Standorten. Damit keine Fristen versäumt und alle Prüfungen korrekt durchgeführt werden, ist ein strukturierter Ablauf notwendig. Viele Probleme entstehen nicht durch fehlendes Wissen, sondern durch mangelnde Planung und Kommunikation.

Ein zentrales Wartungsmanagementsystem hilft dabei, anstehende Prüfungen frühzeitig zu identifizieren, Prüfberichte zu verwalten und die Verantwortlichen zu steuern. Auch ein einfacher Wartungskalender, idealerweise digital mit Erinnerungsfunktion, verhindert das Übersehen von Prüfterminen. Jeder Standort sollte eine klar benannte zuständige Person für die Feststellanlagenwartung haben.

Bei der Dokumentation empfiehlt sich die Verwendung standardisierter Formulare mit Pflichtfeldern. Digitale Protokolle können zusätzlich mit automatischer Archivierung, interner Freigabefunktion oder Schnittstellen zu Brandschutzsoftware ausgestattet werden. Für kleine Betriebe reicht oft eine strukturierte Papierdokumentation – solange sie lückenlos, lesbar und vollständig ist.

Fazit: Mit einem professionellen Protokoll auf der sicheren Seite

Ein ordnungsgemäß geführtes Wartungsprotokoll für Feststellanlagen ist weit mehr als eine Formalität – es ist der Beleg für Sicherheit, Sorgfalt und Rechtstreue. Betreiber und Wartungsfirmen schützen sich damit vor rechtlichen und versicherungstechnischen Risiken. Gleichzeitig ist es ein unverzichtbares Werkzeug zur Qualitätssicherung und Fehlervermeidung.

Professionelle Protokolle zeigen nicht nur, dass geprüft wurde, sondern auch wie, wann und durch wen. Sie machen technische Zustände transparent, liefern Entscheidungsgrundlagen für Reparaturen und dokumentieren die Erfüllung gesetzlicher Pflichten. Eine gute Dokumentation ist damit Teil des funktionierenden Brandschutzes.

Wer seine Wartungen zuverlässig, strukturiert und nachvollziehbar protokolliert, kann auch bei externen Prüfungen, Versicherungsfällen oder internen Audits bestehen – und trägt aktiv zur Sicherheit von Menschen und Gebäuden bei.

- Wartungsprotokolle sind Pflichtnachweise im Brandschutz

- Sie schützen vor Haftung und Bußgeldern

- Dokumentieren die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

- Belegen Prüfmethoden, Zustände und Maßnahmen

- Erhöhen die Transparenz gegenüber Dritten

- Schaffen Vertrauen bei Kunden, Behörden und Versicherern

- Optimieren interne Abläufe und Wartungszyklen

- Sind integraler Bestandteil des Sicherheitsmanagements

FAQ zu Wartungsprotokollen bei Feststellanlagen

Im betrieblichen Alltag entstehen immer wieder Fragen rund um die korrekte Durchführung, Dokumentation und Aufbewahrung von Wartungsprotokollen für Feststellanlagen. Die folgenden Antworten geben praxisnahe Hilfestellung und klären Unsicherheiten, die bei Betreibern, Hausverwaltungen und Wartungsdienstleistern häufig auftreten.

Viele rechtliche und technische Anforderungen wirken auf den ersten Blick komplex, lassen sich mit klaren Standards und strukturierten Prozessen jedoch gut umsetzen. Diese FAQ dienen als Einstieg und Orientierung für alle Beteiligten im Wartungsprozess.

Für Detailfragen lohnt sich ein Blick in die DIN 14677 oder die Kontaktaufnahme mit spezialisierten Dienstleistern, die Erfahrung im Umgang mit Feststellanlagen und deren Wartung haben.

- Wie lange muss ein Wartungsprotokoll aufbewahrt werden? Mindestens 5 Jahre, bei öffentlich zugänglichen Gebäuden oft 10 Jahre.

- Muss der Betreiber selbst prüfen? Monatliche Sichtprüfungen kann der Betreiber durchführen, die Jahreswartung nur Fachpersonal.

- Gibt es Pflichtangaben im Protokoll? Ja, unter anderem Datum, Name des Prüfers, Prüfergebnisse, Anlage, Maßnahmen.

- Was passiert bei unvollständiger Dokumentation? Im Schadensfall kann die Versicherung Leistung verweigern, rechtliche Konsequenzen drohen.

- Sind digitale Protokolle zulässig? Ja, wenn sie revisionssicher, vollständig und unterschrieben sind (auch digital).

- Können mehrere Standorte mit einem Protokoll abgedeckt werden? Nein, jedes Protokoll gilt nur für eine spezifische Anlage und einen Termin.

Praxisnahe Beispiele und Musterprotokolle im Vergleich

In der Praxis gibt es zahlreiche Varianten von Wartungsprotokollen für Feststellanlagen – von einfachen Tabellen bis zu komplexen digitalen Formularen mit automatischer Auswertung. Die Qualität schwankt dabei erheblich. Ein Vergleich verschiedener Muster zeigt, worauf es ankommt und welche strukturellen sowie inhaltlichen Unterschiede die rechtliche Verwertbarkeit beeinflussen können.

Ein gutes Musterprotokoll enthält klare Prüfpositionen, definierte Auswahlfelder für Zustände (z. B. „i. O.“ / „nicht i. O.“), Raum für Bemerkungen und eine eindeutige Dokumentation der prüfenden Person. Zusätzlich sollte es prüffähig aufzeigen, ob bei Mängeln Maßnahmen ergriffen oder weiterführende Schritte eingeleitet wurden. Viele Anbieter stellen leider nur rudimentäre Vordrucke zur Verfügung, die im Haftungsfall unzureichend sind.

Besonders hilfreich sind digitale Musterprotokolle mit Pflichtfeldern, kontextbezogenen Hilfetexten und integrierten Prüfintervallen. Solche Vorlagen minimieren das Fehlerrisiko und sorgen für Standardisierung – vor allem bei größeren Betrieben mit mehreren Standorten oder wechselnden Prüfteams. Ein Vergleich lohnt sich, bevor eine Vorlage langfristig im Unternehmen eingesetzt wird.