Abnahmeprotokoll für Handwerkerleistungen: Inhalte und Muster

Kurzfassung des Artikels

Ein Abnahmeprotokoll dokumentiert die offizielle Abnahme von Handwerkerleistungen und hat rechtliche Relevanz. Der Artikel erklärt die Unterschiede zwischen Teil-, Schluss- und förmlicher Abnahme, beschreibt die notwendigen Inhalte eines Protokolls und zeigt typische Fehlerquellen. Leser erfahren, wie Mängel korrekt erfasst, welche Fristen beachtet und wer unterzeichnen muss. Ein PDF-Muster hilft bei der praktischen Umsetzung. Es werden digitale Lösungen vorgestellt, die die Abnahme effizienter machen. Außerdem gibt es eine Checkliste zur Vorbereitung und Hinweise auf rechtssichere Formulierungen. Der Artikel liefert praxisnahe Beispiele aus verschiedenen Gewerken und zeigt, warum ein gutes Abnahmeprotokoll zentrale Bedeutung für Bauprojekte hat.

Abnahmeprotokoll Vorlagen?

Wir haben sowohl viele Varianten von fertigen Vorlagen als auch individuelle Anfertigung im Angebot.

Einführung und Ziel des Abnahmeprotokolls

Das Ziel dieses Artikels ist es, Handwerksbetrieben, Bauunternehmen und Auftraggebern eine strukturierte Einführung in das Thema Abnahmeprotokoll zu geben. Es wird erklärt, welche Inhalte unverzichtbar sind, welche rechtlichen Anforderungen bestehen und wie typische Fehler vermieden werden können. Leser finden zudem ein PDF-Muster zum kostenlosen Download, das anpassbar und sofort einsetzbar ist.

Die Abnahme sollte keinesfalls als formeller Akt abgetan werden. Vielmehr ist sie ein juristisch relevanter Meilenstein, bei dem nichts dem Zufall überlassen werden sollte. Wer mit einem soliden Protokoll arbeitet, schützt sich vor späteren Streitigkeiten und hat eine belastbare Grundlage für die weitere Projektabwicklung. Moderne digitale Protokolle erleichtern heute zusätzlich die Dokumentation vor Ort.

- Dient als Beweis der Leistungserbringung

- Markiert Beginn der Gewährleistungsfrist

- Wichtig für Zahlungsfreigaben und Rechnungsstellung

- Dokumentiert Mängel und offene Punkte

- Kann rechtliche Auseinandersetzungen verhindern

- Stärkt die Position bei Nachträgen und Ergänzungsaufträgen

- Erfordert strukturierte und sorgfältige Vorbereitung

- Einsetzbar in Papierform oder als digitales Formular

Rechtliche Bedeutung einer Abnahme im Bauwesen

Die Abnahme stellt aus rechtlicher Sicht einen entscheidenden Wendepunkt dar. Sie ist nicht nur eine formale Handlung, sondern hat weitreichende Folgen im Vertragsrecht – insbesondere bei Werkverträgen gemäß § 640 BGB. Mit der Abnahme bestätigt der Auftraggeber, dass die ausgeführte Leistung im Wesentlichen vertragsgemäß ist. Dies hat zur Folge, dass der Werklohn fällig wird und die Beweislast für Mängel vom Auftragnehmer auf den Auftraggeber übergeht.

Wird keine Abnahme durchgeführt, kann der Auftragnehmer seine Leistungen unter Umständen nicht abrechnen, da die Fälligkeit fehlt. Auch Fristen wie die Gewährleistungsdauer oder Verjährung beginnen nicht zu laufen. Aus diesem Grund ist es für Handwerksbetriebe und Bauunternehmen entscheidend, die Abnahme sauber zu dokumentieren – bestenfalls mit einem rechtskonformen Abnahmeprotokoll, das von beiden Parteien unterzeichnet wird.

Die rechtliche Wirkung greift auch dann, wenn eine sogenannte fiktive Abnahme eintritt, z.B. wenn der Auftraggeber das Werk nicht innerhalb einer gesetzten Frist rügt oder bereits in Gebrauch nimmt. Daher ist ein systematischer Umgang mit der Abnahme essentiell, um Klarheit und Rechtssicherheit auf beiden Seiten zu schaffen.

- Fälligkeit des Werklohns: Erst mit der Abnahme kann der Handwerker seine Rechnung stellen. Ohne Abnahme keine Zahlungspflicht.

- Gefahrübergang: Ab dem Abnahmezeitpunkt haftet der Auftraggeber für nachträgliche Schäden, sofern sie nicht protokolliert wurden.

- Beginn der Gewährleistungsfrist: Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche startet mit dem Abnahmedatum.

- Beweislastumkehr: Nach der Abnahme muss der Auftraggeber beweisen, dass ein Mangel vorliegt – nicht mehr der Handwerker.

- Verzicht auf Einwendungen: Nicht gerügte Mängel gelten unter Umständen als akzeptiert.

- Fiktive Abnahme: Wenn der Auftraggeber das Werk nutzt oder sich nicht äußert, kann rechtlich trotzdem eine Abnahme vorliegen.

Ein sauberes Abnahmeprotokoll ist daher nicht nur ein Verwaltungsdokument, sondern hat juristischen Einfluss auf Haftung, Zahlungen und spätere Auseinandersetzungen. Umso wichtiger ist es, auf vollständige, unterschriebene und nachvollziehbare Protokolle zu setzen – digital oder analog.

Unterschiede zwischen Teil-, Schluss- und förmlicher Abnahme

Im Bauwesen sind unterschiedliche Formen der Abnahme gebräuchlich, die je nach Baufortschritt und Vertragsgestaltung zur Anwendung kommen. Die Teilabnahme erfolgt, wenn ein abgegrenzter Abschnitt der Gesamtleistung fertiggestellt und geprüft wird. Sie dient dazu, bereits ausgeführte Gewerke formal abzunehmen, sodass daran anschließende Arbeiten ungestört fortgeführt werden können. Sie kann insbesondere bei umfangreichen Bauprojekten sinnvoll sein.

Die Schlussabnahme erfolgt am Ende des Bauprojekts und bezieht sich auf die gesamte Leistung. Sie ist die häufigste Form der Abnahme und Grundlage für die finale Rechnungsstellung sowie den Start der Gewährleistungspflichten. Eine solche Abnahme sollte möglichst gemeinsam vor Ort erfolgen und in einem schriftlichen Protokoll münden, das alle Beteiligten unterzeichnen.

Eine förmliche Abnahme ist hingegen eine rechtlich besonders verbindliche Variante. Sie wird in der Regel ausdrücklich vertraglich vereinbart, beispielsweise in der VOB/B. Diese Abnahmeart erfordert eine Terminvereinbarung, schriftliches Protokoll und Unterschriften. Wird die förmliche Abnahme nicht eingehalten, obwohl vereinbart, kann dies zur Ablehnung der Abnahme führen oder rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Inhaltliche Anforderungen an ein Abnahmeprotokoll

Ein Abnahmeprotokoll ist nur dann rechtlich belastbar, wenn es alle wesentlichen Angaben enthält. Es reicht nicht aus, die Abnahme pauschal zu bestätigen. Vielmehr müssen konkrete Informationen erfasst werden, um spätere Unklarheiten oder juristische Auseinandersetzungen zu vermeiden. Dazu gehört die genaue Bezeichnung des Bauvorhabens, das Datum der Abnahme, die anwesenden Personen und der Zustand des Werks zum Abnahmezeitpunkt. Je nach Umfang können auch Zwischenergebnisse dokumentiert werden.

Besonders wichtig ist die präzise Beschreibung von Mängeln. Es muss erkennbar sein, was genau bemängelt wird, wo sich der Mangel befindet und ob eine Frist zur Beseitigung gesetzt wurde. Auch nicht feststellbare Mängel müssen erwähnt werden. Das betrifft etwa Leistungen, die durch andere Baumaßnahmen nicht mehr sichtbar sind. Werden solche Aspekte nicht dokumentiert, kann das zu Beweisnachteilen führen.

Zusätzlich sollten im Protokoll eventuelle Restarbeiten vermerkt werden, ebenso wie vorbehaltene Ansprüche oder Einwendungen. Das Formular muss abschließend von allen relevanten Beteiligten unterschrieben werden. Bei digitaler Abnahme sind digitale Signaturen und Zeitstempel empfehlenswert. Nur ein vollständiges, sachlich formuliertes Protokoll ist später juristisch verwertbar.

- Bauvorhaben: Name und Adresse des Projekts klar benennen

- Datum und Uhrzeit: Abnahmezeitpunkt eindeutig dokumentieren

- Teilnehmer: Namen und Funktionen aller Anwesenden aufführen

- Leistungsumfang: Genaue Beschreibung der geprüften Leistungen

- Mängelbeschreibung: Art, Ort und Ausmaß aller Mängel detailliert auflisten

- Fristen: Konkrete Termine zur Mängelbeseitigung oder Nacharbeit angeben

- Restarbeiten: Was noch offen ist, sollte mit Termin benannt werden

- Einwendungen: Eventuelle Vorbehalte klar formulieren

- Unterschriften: Auftraggeber und Auftragnehmer müssen unterzeichnen

- Hinweis auf nicht sichtbare Mängel: Besonders bei verdeckten Leistungen wichtig

Typische Bestandteile eines Abnahmeprotokolls

Ein praxisgerechtes Abnahmeprotokoll besteht aus mehreren standardisierten Abschnitten. Diese sorgen dafür, dass alle relevanten Informationen vollständig, nachvollziehbar und rechtssicher dokumentiert werden. Die Struktur ist unabhängig davon, ob es sich um ein handschriftliches oder digitales Protokoll handelt. Wichtig ist, dass das Formular übersichtlich aufgebaut ist und eine chronologische Bearbeitung ermöglicht.

Ein durchdachtes Abnahmeformular erleichtert nicht nur die Eintragung vor Ort, sondern reduziert auch Fehlerquellen und Nachfragen im Nachgang. Die häufigsten Bestandteile finden sich in nahezu jedem branchentypischen Protokoll wieder und sollten nicht ausgelassen werden – egal ob bei der Abnahme eines Gewerks oder des gesamten Bauprojekts.

- Projekttitel und Adresse

- Datum und Uhrzeit der Abnahme

- Name und Funktion der Anwesenden

- Beschreibung der abgenommenen Leistung

- Liste festgestellter Mängel

- Frist zur Mängelbeseitigung

- Hinweis auf Restarbeiten

- Eintrag zu Vorbehalten oder Einwänden

- Angabe zur erfolgten Übergabe von Unterlagen

- Unterschriftenfelder für alle Beteiligten

- Hinweis auf verdeckte Mängel

- Platz für Bemerkungen oder ergänzende Angaben

Häufige Fehler bei der Abnahme von Handwerkerleistungen

Viele Probleme bei Bauprojekten entstehen durch unvollständige oder fehlerhafte Abnahmeprotokolle. Ein häufiger Fehler ist die mündliche Abnahme ohne jegliche Dokumentation. Das mag im hektischen Baustellenalltag nachvollziehbar sein, birgt aber erhebliche rechtliche Risiken. Ohne schriftlichen Nachweis ist es schwierig, spätere Ansprüche durchzusetzen oder sich gegen unbegründete Forderungen zu wehren.

Ein weiterer Fehler liegt in der unzureichenden Mängeldokumentation. Vage Formulierungen wie „optische Mängel“ oder „noch zu prüfen“ sind rechtlich wertlos. Stattdessen müssen konkrete Angaben zur Art, zum Ort und zur Auswirkung des Mangels gemacht werden. Auch Fristen zur Beseitigung fehlen in vielen Protokollen – was eine spätere Durchsetzung erschwert.

Ebenso kritisch ist es, wenn das Protokoll nur vom Auftraggeber unterzeichnet wird. Ohne die Unterschrift des Handwerkers fehlt ein wichtiger Nachweis der einvernehmlichen Abnahme. Auch das Übergehen formaler Vorgaben, etwa aus der VOB/B, kann zu einer unwirksamen Abnahme führen. Wer diese typischen Fehler kennt, kann sie gezielt vermeiden und rechtlich auf der sicheren Seite stehen.

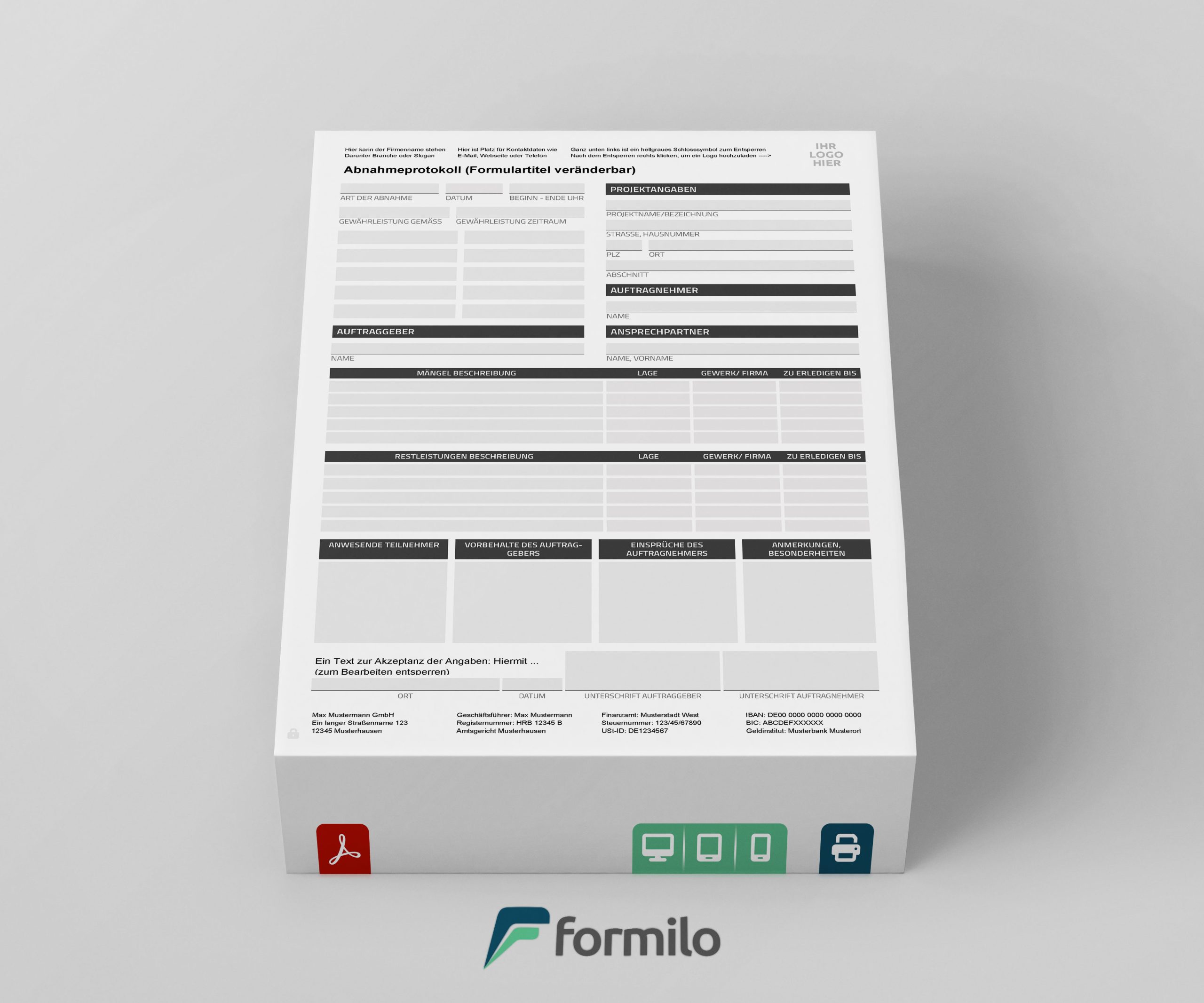

Muster: Abnahmeprotokoll für Handwerkerleistungen (PDF)

Ein professionell gestaltetes Musterprotokoll ist eine enorme Hilfe für Handwerksbetriebe und Bauverantwortliche. Es stellt sicher, dass alle notwendigen Angaben erfasst werden und keine wichtigen Inhalte vergessen gehen. Wer mit einer geprüften Vorlage arbeitet, spart nicht nur Zeit, sondern minimiert auch das Risiko formaler Fehler. Ein gutes Muster enthält Platzhalter, eindeutige Feldbezeichnungen und logische Strukturen für die Eintragungen.

Das Musterprotokoll kann als Papierformular eingesetzt oder digital ausgefüllt werden. In der digitalen Version sind oft Zusatzfunktionen enthalten: automatische Zeitstempel, Auswahlfelder, Pflichtfelder, Unterschriftenfelder und die Möglichkeit zur Weitergabe per E-Mail. Wichtig ist, dass die Vorlage anpassbar bleibt – etwa für verschiedene Gewerke oder Projektgrößen.

Wir stellen ein editierbares PDF-Muster zur Verfügung, das sofort einsatzfähig ist. Es enthält alle rechtlich relevanten Punkte und ist so aufgebaut, dass es auch für Laien einfach verständlich ist. Die Datei kann kostenlos heruntergeladen und beliebig oft verwendet werden. Auf Wunsch kann Formilo das Formular individuell erweitern oder mit automatischen Funktionen anreichern.

Feldstruktur:

Alle relevanten Angaben in übersichtlichen Abschnitten

Beschreibbare Felder:

Direkt am Bildschirm ausfüllbar

Dropdown-Auswahl:

Für Gewerke, Status und Zuständigkeiten

Automatische Zeitstempel:

Dokumentation des Abnahmezeitpunkts

Unterschriftenfelder:

Für Auftraggeber und Auftragnehmer

Druckbar und digital verwendbar:

Optimal für Büro und Baustelle

Was bei Mängeln ins Protokoll gehört

Mängel, die bei der Abnahme festgestellt werden, müssen detailliert und eindeutig im Protokoll dokumentiert werden. Allgemeine oder unpräzise Angaben wie „nicht ordnungsgemäß“ oder „fehlerhaft“ sind rechtlich nicht verwertbar. Nur wenn der Mangel klar beschrieben wird, kann eine Nachbesserung eingefordert und durchgesetzt werden. Das betrifft sowohl technische als auch optische Mängel.

Zu jedem Mangel gehört die Angabe, wo genau er sich befindet, welche konkrete Abweichung vorliegt und wie groß die Auswirkung ist. Darüber hinaus muss eine Frist gesetzt werden, bis wann der Mangel beseitigt sein soll. Wenn die Ursache des Mangels unklar ist oder weiterer Klärungsbedarf besteht, kann dies ebenfalls vermerkt werden – aber ohne den Mangel selbst zu relativieren.

Auch zu dokumentieren ist, ob der Mangel die Abnahme insgesamt verhindert oder ob sie unter Vorbehalt erfolgt. Damit das Protokoll später nicht angreifbar ist, sollten außerdem Zeugen der Abnahme mit aufgeführt sein und alle Beteiligten unterschreiben. Nur so entsteht ein rechtssicheres Dokument.

- Exakte Bezeichnung des Mangels

- Genaue Ortsangabe (z. B. Raum, Wand, Bauteil)

- Beschreibung der Abweichung vom Soll-Zustand

- Auswirkung auf Nutzung oder Sicherheit

- Frist zur Mängelbeseitigung

- Ergänzende Hinweise (z. B. Ursache unklar, weitere Prüfung nötig)

- Hinweis auf Vorbehalte oder Teilabnahme

- Unterschrift der Beteiligten und ggf. Zeugen

Wichtige Fristen und Termine im Zusammenhang mit der Abnahme

Im Kontext der Abnahme spielen Fristen eine zentrale Rolle – sowohl aus juristischer als auch aus organisatorischer Sicht. Die wichtigste Frist beginnt mit dem Tag der Abnahme: Ab diesem Zeitpunkt laufen die gesetzlichen Gewährleistungsfristen. Diese betragen in der Regel fünf Jahre für Bauwerke gemäß § 634a BGB. Bei beweglichen Sachen oder Wartungsarbeiten können kürzere Fristen gelten, je nach Vertragsart.

Auch Fristen zur Mängelbeseitigung müssen im Abnahmeprotokoll exakt definiert werden. Es reicht nicht aus, allgemein von „zeitnah“ oder „baldmöglichst“ zu sprechen. Eine konkrete Kalendervorgabe oder ein Zeitraum in Tagen ab Abnahmedatum schafft Klarheit und Verbindlichkeit. So lassen sich Ansprüche im Nachgang besser durchsetzen.

Darüber hinaus ist die Terminierung der Abnahme selbst bedeutsam. Bei förmlichen Abnahmen ist eine rechtzeitige Einladung notwendig – meist mit einer Vorlaufzeit von 7 bis 14 Tagen. Wird die Einladung versäumt oder zu kurzfristig angesetzt, kann die Abnahme als unwirksam gelten. Auftragnehmer sollten diese Fristen daher unbedingt beachten und dokumentieren.

Digitale Abnahmeprotokolle: Vorteile und Lösungen

Digitale Abnahmeprotokolle ersetzen zunehmend die klassische Papierlösung – und das aus guten Gründen. Sie lassen sich direkt auf Smartphones, Tablets oder Laptops ausfüllen und sparen damit Zeit, Material und doppelte Arbeitsschritte. Die Eintragungen sind sofort dokumentiert, besser lesbar und lassen sich auf Knopfdruck speichern, drucken oder per E-Mail versenden. So ist ein vollständig ausgefülltes Protokoll in Sekunden beim Auftraggeber, Architekten oder im Büro.

Ein weiterer Vorteil: Digitale Protokolle ermöglichen den Einsatz intelligenter Funktionen wie Pflichtfelder, Validierungen oder Dropdown-Menüs. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Angabe vergessen wird. Auch Fotos können direkt in das Formular integriert werden – etwa zur Dokumentation eines Mangels. Die digitalen Vorlagen lassen sich projektindividuell anpassen und bieten deutlich mehr Flexibilität als Papierdokumente.

Formilo bietet professionelle, interaktive PDF-Protokolle, die speziell für Handwerksbetriebe und Bauunternehmen optimiert sind. Diese Vorlagen enthalten alle relevanten Inhalte, sind am Bildschirm ausfüllbar und lassen sich auf Wunsch mit automatischen Berechnungen, Zeitstempeln oder E-Mail-Versandfunktionen erweitern. Damit sind sie ideal für moderne, effiziente Arbeitsprozesse auf der Baustelle.

- Mobil einsetzbar: Ausfüllen direkt vor Ort via Smartphone oder Tablet

- Zeitersparnis: Kein Übertragen von handschriftlichen Notizen notwendig

- Bessere Lesbarkeit: Keine Missverständnisse durch unleserliche Schrift

- Pflichtfelder und Validierung: Fehlerhafte oder fehlende Angaben werden vermieden

- Fotodokumentation: Bilder lassen sich direkt integrieren

- E-Mail-Versand: Formular lässt sich direkt verschicken oder archivieren

So erkennt man ein rechtssicheres Abnahmeprotokoll

Ein rechtssicheres Abnahmeprotokoll erfüllt bestimmte formale und inhaltliche Kriterien. Es muss alle wesentlichen Informationen enthalten, die zur späteren Nachvollziehbarkeit und rechtlichen Bewertung notwendig sind. Dazu zählen insbesondere Angaben zum Bauvorhaben, zur abgenommenen Leistung, zum Zustand der Ausführung sowie zu möglichen Mängeln und Vorbehalten. Nur wenn diese Punkte vollständig dokumentiert sind, kann das Protokoll im Streitfall als Beweismittel dienen.

Darüber hinaus sind Unterschriften von entscheidender Bedeutung. Ein Abnahmeprotokoll entfaltet nur dann volle rechtliche Wirkung, wenn sowohl der Auftraggeber als auch der Auftragnehmer unterzeichnet haben. Optional können auch Zeugen ergänzt werden – etwa bei förmlichen Abnahmen oder besonders konfliktträchtigen Projekten. Die Verwendung eines einheitlichen und geprüften Formulars trägt erheblich zur Rechtssicherheit bei.

Besonders hilfreich sind klare Strukturen, verständliche Formulierungen und eine gut erkennbare Trennung zwischen bestätigtem Leistungsumfang, offenen Punkten und Mängeln. Wer ein solches Protokoll nutzt, schützt sich effektiv vor Nachforderungen, Beweisproblemen oder Gewährleistungskonflikten. Rechtssicherheit entsteht nicht durch Länge, sondern durch Genauigkeit und Vollständigkeit.

Wer unterschreiben muss – und wer nicht

Ein Abnahmeprotokoll entfaltet nur dann volle rechtliche Wirkung, wenn es von den richtigen Personen unterzeichnet wird. Grundsätzlich gilt: Der Auftraggeber und der Auftragnehmer – oder deren bevollmächtigte Vertreter – müssen unterschreiben. Ohne die Signatur beider Parteien ist das Dokument nicht als einvernehmliche Abnahme zu werten. Es handelt sich dann lediglich um eine einseitige Erklärung ohne verbindliche Wirkung.

In vielen Fällen wird die Abnahme durch eine Bauleitung, einen Projektverantwortlichen oder einen Architekten durchgeführt. Diese Personen müssen schriftlich bevollmächtigt sein, um eine rechtsverbindliche Unterschrift leisten zu dürfen. Gleiches gilt für Handwerksbetriebe, bei denen Monteure oder Vorarbeiter die Abnahme begleiten: Ohne entsprechende Vollmacht ist deren Unterschrift zwar dokumentarisch hilfreich, aber rechtlich nicht ausreichend.

Unterschriften von Zeugen oder weiteren Beteiligten wie Sachverständigen oder Subunternehmern sind optional, können aber die Beweiskraft des Protokolls stärken. Wichtig ist, dass alle unterzeichnenden Personen klar mit Name, Funktion und ggf. Firmenangabe benannt werden. Ein fehlendes oder falsch unterzeichnetes Protokoll ist im Zweifel nicht rechtswirksam.

- Auftraggeber (Bauherr oder bevollmächtigter Vertreter)

- Auftragnehmer (Handwerksbetrieb oder Bauunternehmer)

- Vertreter nur mit schriftlicher Vollmacht

- Architekten oder Bauleiter nur bei vertraglicher Regelung

- Monteur/Vorarbeiter ohne Vollmacht nicht rechtsverbindlich

- Sachverständige als ergänzende Zeugen möglich

- Subunternehmer unterzeichnen nur informell

- Funktion und Unternehmen stets vermerken

Checkliste: Was vor Ort vorbereitet sein muss

Damit die Abnahme reibungslos und rechtssicher verläuft, ist eine gründliche Vorbereitung essenziell. Viele Probleme entstehen dadurch, dass bei der Abnahme wichtige Informationen fehlen oder nicht alle Beteiligten vollständig erscheinen. Auch das Fehlen von Unterlagen oder Ausrüstungsgegenständen kann den Prozess erheblich verzögern. Die folgende Checkliste zeigt, was bei jeder Abnahme vor Ort bereitstehen sollte.

Sie gilt unabhängig davon, ob es sich um eine förmliche Abnahme, eine Teil- oder Schlussabnahme handelt. Die Liste umfasst nicht nur die Dokumente, sondern auch technische und organisatorische Aspekte. Sie kann problemlos an projektspezifische Anforderungen angepasst und in digitaler Form in das Protokoll eingebunden werden.

- Fertigstellung der abzunehmenden Leistungen: Die Arbeiten müssen vollständig abgeschlossen und sauber ausgeführt sein.

- Teilnehmer eingeladen und bestätigt: Auftraggeber, Auftragnehmer, ggf. Bauleiter oder Sachverständige sollten schriftlich eingeladen sein.

- Abnahmeprotokoll in ausreichender Anzahl: Gedruckte oder digitale Version für alle Teilnehmer bereitstellen.

- Unterlagen vorhanden: Pläne, technische Datenblätter, Nachweise und Dokumentationen zur Übergabe bereithalten.

- Werkzeuge für Funktionstests: Etwa bei Elektroinstallationen oder Sanitärsystemen.

- Markiermaterial: Für die sofortige Kennzeichnung festgestellter Mängel (z. B. Klebepunkte, Eddings).

- Kamera oder Smartphone: Zur sofortigen Fotodokumentation von Mängeln und Zustand.

- Wetterfeste Kleidung: Bei Außenbaustellen, um Verzögerungen durch schlechte Witterung zu vermeiden.

- Formulare für Zusatzvermerke: Etwa gesonderte Mängellisten oder Protokolle für besondere Leistungen.

- Funktionsfähiger Kugelschreiber: Klingt banal, ist aber oft ein Showstopper vor Ort.

Praxisbeispiele: So laufen Abnahmen bei verschiedenen Gewerken

Die Durchführung einer Abnahme unterscheidet sich je nach Gewerk erheblich. Während im Innenausbau oft optische Kriterien im Vordergrund stehen, dominieren im technischen Bereich Funktionstests und Messwerte. Ein Beispiel ist die Abnahme im Gewerk Elektro: Hier wird nicht nur die Montage kontrolliert, sondern es erfolgen auch Messungen gemäß DIN-VDE-Normen. Ohne dokumentierte Prüfwerte gilt die Abnahme als unvollständig.

Im Gewerk Fliesenleger stehen Maßhaltigkeit, Fugenbild und Oberflächenqualität im Fokus. Kleinste optische Mängel führen häufig zu Diskussionen, weshalb eine gemeinsame Begehung mit guter Beleuchtung wichtig ist. Fotografien vor Ort können helfen, strittige Punkte später zu belegen. Der Eintrag ins Abnahmeprotokoll sollte bei jedem Gewerk so konkret wie möglich formuliert werden.

Im Trockenbau wiederum ist der Übergang zu anderen Gewerken wie Maler oder Elektrik relevant. Oft werden hier Teilabnahmen durchgeführt, um den Folgegewerken einen sauberen Start zu ermöglichen. Bei Abnahmen von Fenstern oder Türen muss zusätzlich geprüft werden, ob alle beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und keine Beschädigungen an Profilen, Dichtungen oder Beschlägen vorhanden sind. Die Beispiele zeigen: Jedes Gewerk bringt eigene Anforderungen mit sich – und ein flexibles Protokollsystem ist essenziell.

Fazit: Abnahmeprotokoll als zentrales Dokument

Ein Abnahmeprotokoll ist mehr als nur eine Formalität – es ist ein rechtlich relevantes Dokument, das über Gewährleistung, Zahlungen und Beweislasten entscheidet. Wer es korrekt und vollständig führt, schützt sich als Handwerksbetrieb oder Bauherr vor späteren Streitigkeiten und erhöht die Professionalität der Projektabwicklung.

Wichtig ist, dass das Protokoll alle relevanten Angaben enthält, sauber strukturiert ist und von allen Parteien unterschrieben wird. Digitale Varianten bieten zusätzliche Vorteile wie Lesbarkeit, Zeitersparnis und direkte Weiterleitung an alle Beteiligten. Die Verwendung eines geprüften Musters schafft Sicherheit und Effizienz.

Formilo stellt hierfür ein erprobtes, beschreibbares PDF zur Verfügung, das an branchenspezifische Anforderungen angepasst werden kann. Mit einem durchdachten Protokollsystem wird die Abnahme zu einem starken Werkzeug für professionelle Abläufe auf der Baustelle.

- Abnahmeprotokoll ist juristisch relevant

- Schützt vor Streit und Missverständnissen

- Grundlage für Werklohn und Gewährleistung

- Dokumentiert Mängel und offene Punkte

- Einfach mit digitalen Lösungen umsetzbar

- Geprüfte Muster sparen Zeit und Fehler

- Unterschriften sind zwingend erforderlich

- Checklisten helfen bei der Vorbereitung