Digitale Wartungsprotokolle: Vorteile, Tools und Einsatz in der Praxis

Kurzfassung des Artikels

Digitale Wartungsprotokolle bringen dem Handwerk zahlreiche Vorteile: Sie sparen Zeit, vermeiden Fehler und steigern die Professionalität gegenüber Kunden. Der Artikel zeigt, wie sich typische Wartungsformulare digitalisieren lassen und welche Anforderungen dabei zu beachten sind. Vorgestellt werden geeignete Tools, wichtige Sicherheits- und Rechtsaspekte sowie Praxisbeispiele aus Handwerksbetrieben. Auch häufige Fehler bei der Einführung und deren Vermeidung werden beleuchtet. Ein Vergleich mit Papierformularen verdeutlicht, wie groß das Optimierungspotenzial ist. Hinweise zur Integration in bestehende Systeme und eine Checkliste helfen bei der Umsetzung. Der Beitrag schließt mit einem Marktüberblick zu verfügbaren Lösungen und einem Fazit zur Wirtschaftlichkeit der Umstellung.

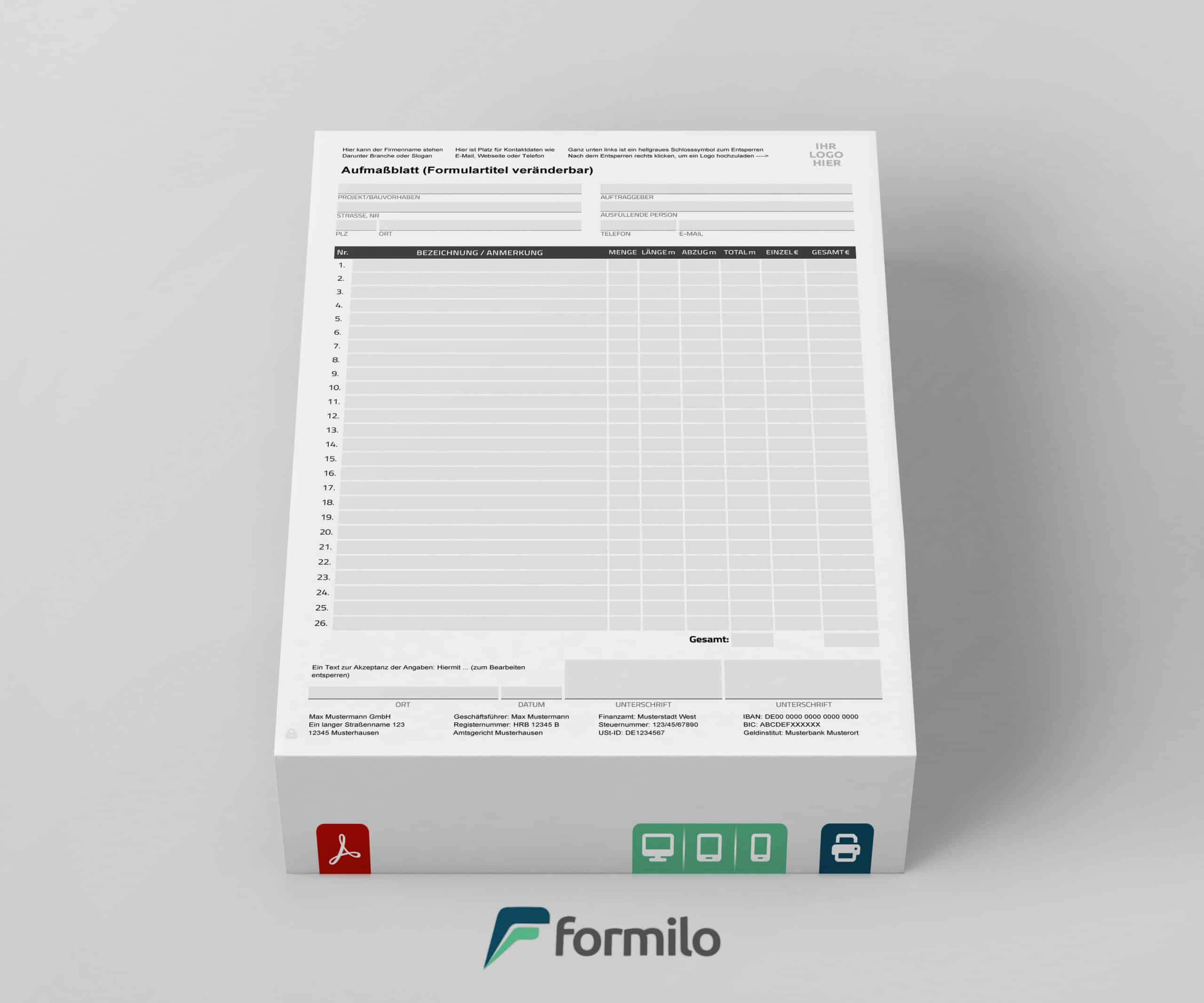

Sie sind auf der Suche nach Wartungsprotokoll Vorlagen?

Wählen Sie eine fertige Vorlage zum Download oder lassen Sie sich eine maßgeschneiderte Version erstellen.

Einführung: Warum Wartungsprotokolle digitalisieren?

Wartungsprotokolle sind im Handwerk ein elementarer Bestandteil der Qualitätssicherung, Dokumentation und rechtlichen Absicherung. Während viele Betriebe noch mit Papierformularen arbeiten, eröffnet die Digitalisierung enorme Potenziale. Digitale Wartungsprotokolle ermöglichen eine schnellere Erfassung, strukturierte Archivierung und sofortige Weitergabe von Daten – ohne Medienbruch, Zettelwirtschaft und manuelle Übertragungsfehler.

Die Umstellung auf digitale Lösungen wirkt sich direkt auf Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit aus. Auch kleinere Betriebe profitieren, denn moderne Tools sind intuitiv bedienbar und benötigen keine umfangreiche IT-Infrastruktur. Besonders bei wiederkehrenden Wartungen oder gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationen bringt ein digitalisiertes System mehr Übersicht, Verlässlichkeit und Sicherheit.

Die Digitalisierung von Wartungsprotokollen sollte nicht als reiner Technologiewechsel verstanden werden, sondern als strategische Entscheidung zur Prozessoptimierung. Sie macht Betriebe flexibler, spart Ressourcen und stärkt die Position im Markt.

- Fehlervermeidung: Automatische Prüfmechanismen verhindern falsche oder unvollständige Einträge.

- Zeitersparnis: Vorgefertigte Dropdowns und Auswahlfelder beschleunigen das Ausfüllen erheblich.

- Mobile Nutzung: Tablets oder Smartphones ermöglichen das Ausfüllen direkt vor Ort – selbst offline.

- Digitale Archivierung: Alle Protokolle sind jederzeit auffindbar, durchsuchbar und revisionssicher gespeichert.

- Kundentransparenz: Durch übersichtliche Berichte und sofortige Übermittlung steigt die Professionalität nach außen.

- Rechtssicherheit: Digitale Signatur- und Zeitstempelfunktionen erfüllen gesetzliche Anforderungen besser als Papier.

Vorteile digitaler Wartungsprotokolle für Handwerksbetriebe

Digitale Wartungsprotokolle bieten für Handwerksbetriebe einen entscheidenden Mehrwert. Sie verbessern die Arbeitsorganisation, sparen Ressourcen und steigern die Qualität der erbrachten Leistungen. Besonders bei wiederkehrenden Aufgaben sorgen digitale Formulare für Struktur und Klarheit. Statt mit unleserlichen Handschriften oder verlorenen Blättern kämpfen zu müssen, arbeiten Betriebe mit sauberen, normgerechten Dokumenten.

Ein weiterer Vorteil ist die zentrale Datenverfügbarkeit. Das gesamte Team kann standortunabhängig auf aktuelle Protokolle zugreifen. Bei Bedarf lassen sich Informationen einfach weiterleiten, auswerten oder archivieren. Das reduziert Rückfragen, erhöht die Kundenzufriedenheit und beschleunigt den Serviceprozess deutlich. Besonders bei Störungen oder Kontrollen durch Dritte (z. B. TÜV, Versicherungen) sind digitale Protokolle ein echter Pluspunkt.

Auch im Hinblick auf Nachweise gegenüber Auftraggebern und Behörden schaffen digitale Lösungen Klarheit. Sie erleichtern nicht nur die rechtssichere Dokumentation, sondern erhöhen auch die Professionalität der Außendarstellung. Für viele Handwerksbetriebe ist das ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

- Geringerer Aufwand für Papierhandling und Ablage

- Schnellere und strukturierte Datenerfassung

- Besserer Überblick über offene, erledigte und wiederkehrende Aufgaben

- Zentrale Verfügbarkeit aller Daten für Büro und Außendienst

- Einfachere Übergabe an Folgegewerke oder Auftraggeber

- Automatisierte Datenübertragung in Software und Systeme

- Höhere Genauigkeit durch Pflichtfelder und Auswahlvorgaben

- Mehr Vertrauen bei Kunden und Partnern durch transparente Abläufe

Typische Anwendungsbereiche im Handwerk

Digitale Wartungsprotokolle finden vor allem in Bereichen Anwendung, in denen regelmäßige Wartungen, Inspektionen und Prüfungen durchgeführt werden müssen. In der Praxis werden sie in verschiedenen Handwerksbranchen genutzt, vom Installateur über die Elektrobranche bis hin zum Bauwesen. In all diesen Bereichen sind Wartungsprotokolle gesetzlich oder vertraglich gefordert, und die digitale Erfassung sorgt für eine höhere Effizienz und Sicherheit.

Ein gängiger Einsatzbereich ist die regelmäßige Wartung von Heizungs-, Klima- oder Lüftungsanlagen. Hier müssen oft detaillierte Prüfprotokolle erstellt werden, die dann digitalisiert und sofort an den Kunden oder die zuständige Behörde übermittelt werden. Auch im Bauwesen sind digitale Wartungsprotokolle von großer Bedeutung, etwa beim Monitoring von Baustellen oder der Dokumentation von Baufortschritten.

Zusätzlich kommen digitale Wartungsprotokolle auch immer häufiger bei Sicherheitsprüfungen von Maschinen, Fahrzeugen oder elektrischen Anlagen zum Einsatz. Hier werden gesetzliche Vorschriften zur Dokumentation erfüllt, und der gesamte Prüfprozess wird effizienter gestaltet.

- Heizung, Lüftung und Klima: Regelmäßige Prüfungen und Wartungsprotokolle für Anlagen

- Elektroinstallation: Dokumentation von Sicherheitsprüfungen und Inspektionen

- Fahrzeugwartung: Wartungsprotokolle für Fuhrparks und Maschinen

- Bauwesen: Wartungs- und Prüfprotokolle für Baustellen und Baufortschritte

- Maschinenbau: Dokumentation von Maschineninspektionen und -wartungen

- Facility Management: Instandhaltungsprotokolle für Gebäude und technische Infrastruktur

Anforderungen an digitale Wartungsformulare

Damit digitale Wartungsformulare in Handwerksbetrieben reibungslos funktionieren, müssen sie bestimmte Anforderungen erfüllen. Nur wenn Technik, Struktur und Inhalt stimmig sind, können sie ihre Vorteile voll ausspielen. Eine klare und logische Gliederung, selbsterklärende Felder und eindeutige Pflichtangaben sind unerlässlich. Die Nutzerführung sollte so gestaltet sein, dass auch weniger technikaffine Mitarbeitende keine Einarbeitung benötigen.

Wichtig ist außerdem die Kompatibilität mit gängigen Endgeräten und Betriebssystemen. Die Formulare müssen sich auf Tablets oder Smartphones ebenso zuverlässig bedienen lassen wie am PC. Darüber hinaus sollten sie auch offline nutzbar sein, da viele Einsätze außerhalb von WLAN- oder Mobilfunkreichweiten stattfinden. Sicherheitsfunktionen wie Feldvalidierung, Schreibschutz oder digitale Signatur erhöhen zusätzlich die Qualität und Rechtsverbindlichkeit der Einträge.

Neben funktionalen Aspekten spielen auch gestalterische und rechtliche Anforderungen eine Rolle. Die Formulare müssen zum Corporate Design passen, revisionssicher archiviert werden können und eventuell branchenspezifische Normen oder Vorgaben erfüllen.

- Pflichtfelder für sicherheitsrelevante Angaben

- Dropdown-Auswahlen zur Standardisierung

- Offline-Funktion für mobile Nutzung

- Digitale Signatur und Zeitstempel

- Automatische Formatierung und Berechnungen

- Responsives Layout für verschiedene Endgeräte

- Feldvalidierung zur Eingabekontrolle

- Schnittstellen zu Software oder Datenbanken

Technische Umsetzung: Welche Tools sind geeignet?

Die Auswahl geeigneter Tools für digitale Wartungsprotokolle hängt stark von den Anforderungen des Betriebs und den technischen Gegebenheiten ab. Grundsätzlich gibt es drei Hauptwege: PDF-Formulare mit erweiterten Funktionen, spezialisierte Apps für Wartungsmanagement sowie individuell programmierte Webformulare. Alle Varianten haben ihre Berechtigung – entscheidend ist, welche Funktionen benötigt werden und wie flexibel die Lösung angepasst werden kann.

PDF-Formulare sind besonders bei kleinen und mittleren Betrieben beliebt, da sie offline funktionieren, mit gängigen PDF-Viewern kompatibel sind und keinen komplexen technischen Unterbau erfordern. Web-Formulare wiederum lassen sich direkt in bestehende IT-Systeme integrieren, sind updatefähig und ideal für größere Teams mit zentraler Datenhaltung. Spezialisierte Wartungs-Apps bieten oft branchenspezifische Funktionen und Schnittstellen zu anderen Programmen, sind aber meist weniger individuell anpassbar.

Bei der Entscheidung sollten Unternehmen die langfristige Nutzbarkeit, die Skalierbarkeit sowie mögliche Lizenzkosten und Datenschutzfragen berücksichtigen. Idealerweise wird eine Lösung gewählt, die mit dem Betrieb mitwächst und flexibel an neue Anforderungen angepasst werden kann.

- PDF-Formulare: Offline-fähig, plattformunabhängig, ideal für Einzelanwender und kleine Teams

- Webformulare: Immer aktuell, zentral verwaltet, gut in Systeme integrierbar

- Mobile Apps: Viele Funktionen speziell für Wartungseinsätze, oft mit Kamera- und GPS-Anbindung

- Cloud-Systeme: Ortsunabhängiger Zugriff auf zentrale Daten und Protokolle

- Formularbaukästen: Selbst konfigurierbare Felder und Layouts, begrenzte Individualisierung

- Individuelle Programmierung: Maßgeschneiderte Lösung für komplexe Anforderungen und Prozesse

Vergleich: Digitale Protokolle vs. Papierformulare

Die Umstellung von Papier auf digitale Wartungsprotokolle ist für viele Handwerksbetriebe ein logischer Schritt, denn die Vorteile der digitalen Version sind in vielen Bereichen deutlich spürbar. Während Papierformulare einfach in der Handhabung wirken, bringen sie in der Praxis erhebliche Nachteile mit sich: Sie sind fehleranfällig, schwer zu archivieren und verursachen unnötigen Verwaltungsaufwand.

Digitale Protokolle hingegen ermöglichen eine strukturierte, fehlerfreie und zeitsparende Dokumentation. Sie sind sofort verfügbar, zentral gespeichert und lassen sich problemlos durchsuchen oder weiterleiten. Auch das Nachreichen von unterschriebenen Formularen entfällt – digitale Signaturen machen den Prozess vollständig papierlos.

Dennoch gibt es auch Szenarien, in denen Papierformulare ihre Berechtigung behalten. Zum Beispiel bei kurzfristigen Einsätzen ohne technische Infrastruktur oder bei sehr einfachen Vorgängen. Insgesamt überwiegen jedoch die Vorteile digitaler Wartungsprotokolle, besonders bei regelmäßig wiederkehrenden Prüf- und Wartungsaufgaben.

Formulare für Wartungsprotokolle: Aufbau und Inhalte

Ein gut strukturiertes Wartungsformular muss klar gegliedert sein, um eine fehlerfreie und zügige Datenerfassung zu ermöglichen. Einheitliche Layouts und logische Reihenfolgen der Eingabefelder sorgen dafür, dass auch ungeübte Anwender sich sofort zurechtfinden. Der Aufbau sollte sich an den tatsächlichen Arbeitsabläufen orientieren – von der Auftragszuweisung bis zur abschließenden Unterschrift.

Inhalte wie Objektangaben, Kundendaten, Checklisten, Freitextfelder für Anmerkungen und automatische Berechnungen gehören zu den Standardbestandteilen. Zusätzlich empfiehlt sich die Möglichkeit, Fotos, Uhrzeiten oder Messwerte direkt zu erfassen. Eine strukturierte Unterteilung in sinnvolle Abschnitte – zum Beispiel Vorbereitung, Durchführung, Ergebnis – verbessert die Übersichtlichkeit deutlich.

Je nach Anwendungsbereich können branchenspezifische Felder notwendig sein, etwa für Normen, Prüfschritte oder sicherheitsrelevante Hinweise. Eine konsequente Trennung zwischen Pflicht- und Kannfeldern sowie visuelle Hervorhebungen tragen zur fehlerfreien Ausfüllung bei.

- Kopfbereich: Kundendaten, Objektinformationen, Auftragsnummer, Datum

- Checklisten: Abhakbare Wartungspunkte oder Prüfschritte

- Freitextfelder: Platz für zusätzliche Bemerkungen, Hinweise oder Diagnosen

- Messwerte und Prüfparameter: Eingabefelder für Temperaturen, Drücke, Spannungen etc.

- Zeiterfassung: Start- und Endzeiten, ggf. mit automatischer Berechnung

- Unterschriftfelder: Digitale Signatur für Techniker und ggf. Kunde

Rechtliche und sicherheitsrelevante Aspekte

Ein gut strukturiertes Wartungsformular muss klar gegliedert sein, um eine fehlerfreie und zügige Datenerfassung zu ermöglichen. Einheitliche Layouts und logische Reihenfolgen der Eingabefelder sorgen dafür, dass auch ungeübte Anwender sich sofort zurechtfinden. Der Aufbau sollte sich an den tatsächlichen Arbeitsabläufen orientieren – von der Auftragszuweisung bis zur abschließenden Unterschrift.

Inhalte wie Objektangaben, Kundendaten, Checklisten, Freitextfelder für Anmerkungen und automatische Berechnungen gehören zu den Standardbestandteilen. Zusätzlich empfiehlt sich die Möglichkeit, Fotos, Uhrzeiten oder Messwerte direkt zu erfassen. Eine strukturierte Unterteilung in sinnvolle Abschnitte – zum Beispiel Vorbereitung, Durchführung, Ergebnis – verbessert die Übersichtlichkeit deutlich.

Je nach Anwendungsbereich können branchenspezifische Felder notwendig sein, etwa für Normen, Prüfschritte oder sicherheitsrelevante Hinweise. Eine konsequente Trennung zwischen Pflicht- und Kannfeldern sowie visuelle Hervorhebungen tragen zur fehlerfreien Ausfüllung bei.

- Kopfbereich: Kundendaten, Objektinformationen, Auftragsnummer, Datum

- Checklisten: Abhakbare Wartungspunkte oder Prüfschritte

- Freitextfelder: Platz für zusätzliche Bemerkungen, Hinweise oder Diagnosen

- Messwerte und Prüfparameter: Eingabefelder für Temperaturen, Drücke, Spannungen etc.

- Zeiterfassung: Start- und Endzeiten, ggf. mit automatischer Berechnung

- Unterschriftfelder: Digitale Signatur für Techniker und ggf. Kunde

Best Practices aus der Praxis: Beispiele aus dem Handwerk

Viele Handwerksbetriebe haben bereits erfolgreich auf digitale Wartungsprotokolle umgestellt – mit spürbaren Vorteilen im Alltag. Ein Beispiel ist ein mittelständischer SHK-Betrieb, der alle Wartungsvorgänge über ein PDF-Formular auf Tablets abwickelt. Die Monteure füllen die Protokolle direkt beim Kunden aus, unterschreiben digital und senden sie mit einem Klick ins Büro. Dadurch entfallen Papierberge und doppelte Datenerfassungen vollständig.

Ein Elektrounternehmen wiederum nutzt digitale Formulare zur Dokumentation von E-Checks. Die Formulare enthalten Pflichtfelder und automatische Prüfungen, sodass keine relevanten Angaben vergessen werden. Besonders hilfreich: Bei Mängeln werden automatisch Maßnahmen und Fristen vorgeschlagen. Die fertigen Protokolle werden sofort per E-Mail an den Auftraggeber versendet und gleichzeitig im Archivsystem abgelegt.

Auch im Bereich Gebäudemanagement haben sich digitale Wartungsprotokolle bewährt. Ein Unternehmen für Aufzugswartung erfasst alle Prüfungen in einer zentralen Web-App. So kann der Kunde in Echtzeit auf seine Anlagendaten zugreifen, Wartungsintervalle überwachen und Dokumente abrufen. Die Zusammenarbeit ist dadurch transparenter und effizienter geworden. Viele Kunden nehmen den Service heute nur noch digital entgegen – Ausdrucke sind zur Ausnahme geworden.

Häufige Fehler bei der Einführung digitaler Protokolle

Die Einführung digitaler Wartungsprotokolle bringt viele Vorteile – doch in der Praxis scheitert es oft an typischen Stolpersteinen. Besonders kleinere Handwerksbetriebe unterschätzen den Aufwand für Planung, Schulung und Anpassung. Statt klare Ziele zu formulieren und eine strukturierte Einführung zu verfolgen, werden Tools ad hoc ausprobiert, ohne sie sauber in die Arbeitsabläufe zu integrieren.

Ein häufiger Fehler ist auch die unzureichende Schulung der Mitarbeiter. Wer neue Technologien nicht versteht, wird sie nicht nutzen – oder falsch. Dadurch sinkt die Akzeptanz und es schleichen sich Bedienfehler ein. Ebenso problematisch ist es, wenn Formulare zu kompliziert aufgebaut sind. Überfrachtete oder unlogisch strukturierte Protokolle führen zu Frust und Fehlern bei der Eingabe.

Ein weiterer Risikofaktor ist die fehlende Einbindung der IT-Umgebung. Wenn digitale Protokolle nicht mit bestehender Software oder Datenbanken zusammenarbeiten, kommt es zu Medienbrüchen und doppelter Arbeit. Wer diese Fehler frühzeitig erkennt und vermeidet, profitiert deutlich schneller von der Digitalisierung.

- Keine klare Zieldefinition vor der Einführung

- Fehlende Schulung der Mitarbeitenden

- Zu komplexe oder unübersichtliche Formulare

- Keine Einbindung in vorhandene Systeme

- Technikwahl ohne Prüfung auf Praxistauglichkeit

- Mangelnde Benutzerfreundlichkeit auf mobilen Geräten

- Unzureichende Tests vor dem Rollout

- Fehlende Rückmeldeschleifen zur Optimierung

Datenintegration und Schnittstellen: So klappt der Austausch

Digitale Wartungsprotokolle entfalten ihr volles Potenzial erst dann, wenn sie nahtlos in bestehende Systeme eingebunden sind. Eine gut durchdachte Datenintegration vermeidet doppelte Dateneingaben, erhöht die Datenqualität und spart erheblich Zeit. Dabei kommt es vor allem auf die richtigen Schnittstellen an – sowohl zu interner Software (z. B. ERP, CRM, Zeiterfassung) als auch zu externen Plattformen (z. B. Kundenportale, Behörden, Wartungsdatenbanken).

Die Anbindung kann auf verschiedenen Wegen erfolgen – über Im- und Exporte (z. B. CSV, XML, JSON), über REST-APIs oder über Plug-ins und Add-ons. Wichtig ist, dass die Struktur der ausgegebenen Daten mit den Anforderungen des Zielsystems kompatibel ist. Idealerweise sind Konvertierungen und manuelle Bearbeitungen nicht notwendig.

Für Handwerksbetriebe bedeutet das: Je besser das Wartungsformular vorbereitet ist – mit sauber benannten Feldern, standardisierten Einheiten und klaren Datenformaten – desto einfacher ist die spätere Integration. Auch Fragen des Datenschutzes und der Zugriffskontrolle spielen dabei eine zentrale Rolle.

- REST-API-Schnittstellen: Ideal für Echtzeitübertragung an ERP- oder CRM-Systeme

- CSV-/XML-/JSON-Export: Standardisierte Formate für universelle Kompatibilität

- Import bestehender Kundendaten: Vorbefüllung von Formularen aus Kundendatenbanken

- Bidirektionale Synchronisation: Datenfluss in beide Richtungen möglich

- Automatischer Datenabgleich: Keine doppelten oder widersprüchlichen Einträge

- Rollenkonzepte: Unterschiedliche Zugriffsebenen für Techniker, Innendienst, Kunden

Zukunftsperspektiven und Entwicklungen

Die digitale Erfassung von Wartungsdaten steht erst am Anfang ihrer Entwicklung. In den kommenden Jahren werden intelligente Funktionen wie automatische Fehlererkennung, KI-gestützte Wartungsprognosen und IoT-gestützte Gerätekommunikation das klassische Wartungsprotokoll stark verändern. Der Trend geht klar in Richtung vorausschauender Wartung statt reiner Dokumentation vergangener Arbeiten.

Auch die Benutzeroberflächen entwickeln sich weiter: Sprachsteuerung, Touch-Optimierung und adaptive Layouts sorgen für noch intuitivere Bedienung. Mobile Geräte, Wearables und AR-Brillen könnten mittelfristig zum Standardwerkzeug auf der Baustelle werden – inklusive direkter Anzeige technischer Informationen und Einbindung ins digitale Protokoll.

Zudem wird die Integration in digitale Ökosysteme wie Gebäudemanagement, Kundenportale oder zentrale Wartungsdatenbanken weiter zunehmen. So entstehen nicht nur effizientere Prozesse, sondern auch völlig neue Services – etwa automatisierte Serviceintervalle oder Live-Reports für den Kunden. Wartungsprotokolle sind damit ein zentrales Element der digitalen Transformation im Handwerk.

Checkliste: Ist Ihr Betrieb bereit für digitale Wartungsprotokolle?

Der Umstieg auf digitale Wartungsprotokolle bringt zahlreiche Vorteile, ist aber mit einigen Anforderungen verbunden. Nicht jeder Betrieb ist sofort bereit für die Umstellung. Mit dieser Checkliste können Sie prüfen, ob die organisatorischen, technischen und personellen Voraussetzungen erfüllt sind – oder an welchen Stellen noch nachgebessert werden muss.

Eine ehrliche Bestandsaufnahme hilft dabei, die Einführung strukturiert und erfolgreich umzusetzen. Sie zeigt auch auf, welche Hilfestellungen durch externe Partner wie Formilo sinnvoll sein können. Wer die wichtigsten Punkte erfüllt, kann mit wenig Aufwand starten und profitiert schon nach kurzer Zeit von messbaren Verbesserungen.

Nutzen Sie die folgende Liste als Entscheidungshilfe, um den Einstieg in die digitale Dokumentation fundiert zu planen und mögliche Hindernisse frühzeitig zu erkennen.

- Verfügt das Team über mobile Endgeräte (Tablet, Smartphone)?

- Sind die wichtigsten Wartungsprozesse dokumentiert?

- Besteht Bereitschaft zur Umstellung im Team?

- Gibt es technisches Grundverständnis für digitale Tools?

- Ist eine zentrale Datenablage bereits vorhanden oder geplant?

- Können die Kunden digitale Protokolle akzeptieren?

- Gibt es klare Verantwortlichkeiten für Pflege und Archivierung?

- Wurde über Datenschutz und rechtliche Anforderungen nachgedacht?

Anbieter-Vergleich: Welche Lösungen gibt es auf dem Markt?

Wer digitale Wartungsprotokolle einführen möchte, hat die Wahl zwischen unterschiedlichen Lösungsansätzen. Einige Anbieter bieten spezialisierte Branchenlösungen mit vielen Funktionen, andere setzen auf flexible Formularsysteme mit hoher Individualisierbarkeit. Die Auswahl hängt stark von den Anforderungen des Betriebs, den vorhandenen IT-Strukturen und dem gewünschten Bedienkomfort ab.

Einige Tools setzen auf Cloud-basierte Software-as-a-Service (SaaS), bei denen keine Installation nötig ist. Andere arbeiten mit lokal installierten Programmen oder eigenständigen PDF-Lösungen. Bei der Auswahl sollten Kriterien wie Offline-Funktion, Bedienbarkeit, Anpassbarkeit und Datensicherheit im Fokus stehen. Wichtig ist außerdem der Support – besonders während der Einführungsphase.

Einige Tools setzen auf Cloud-basierte Software-as-a-Service (SaaS), bei denen keine Installation nötig ist. Andere arbeiten mit lokal installierten Programmen oder eigenständigen PDF-Lösungen. Bei der Auswahl sollten Kriterien wie Offline-Funktion, Bedienbarkeit, Anpassbarkeit und Datensicherheit im Fokus stehen. Wichtig ist außerdem der Support – besonders während der Einführungsphase.

- Formilo: Hochgradig individualisierbare PDF-Formulare mit komplexer Logik, ideal für Handwerksbetriebe mit spezifischen Anforderungen

- Craftnote: App-basierte Projekt- und Formularverwaltung für Bau und Handwerk

- Formdesk: Webformular-Lösung mit vielen Vorlagen und Schnittstellen

- iAuditor: Prüf- und Inspektions-App mit Template-Funktion und Cloud-Anbindung

- Jotform: Einfacher Formularbaukasten mit vielen Integrationen, weniger geeignet für komplexe Wartungsfälle

- Individuelle Entwicklung: Für Betriebe mit Sonderfällen oder tiefem Integrationsbedarf lohnenswert

Fazit: Warum sich die Umstellung lohnt

Die Digitalisierung von Wartungsprotokollen ist kein kurzfristiger Trend, sondern eine nachhaltige Investition in die Zukunftsfähigkeit von Handwerksbetrieben. Sie steigert Effizienz, minimiert Fehlerquellen und schafft eine rechtssichere Dokumentation, die Kunden und Behörden gleichermaßen überzeugt. Gerade in einem zunehmend digitalisierten Marktumfeld ist ein professionelles und transparentes Auftreten entscheidend für den Wettbewerbsvorteil.

Ob durch PDF-Formulare, mobile Apps oder maßgeschneiderte Weblösungen – entscheidend ist, dass die eingesetzte Technik zum Betrieb passt und konsequent genutzt wird. Wer die Einführung sorgfältig vorbereitet, Mitarbeiter schult und die Systeme in bestehende Prozesse integriert, profitiert schnell von spürbaren Verbesserungen. Digitale Wartungsprotokolle sparen nicht nur Zeit und Kosten, sondern tragen auch aktiv zur Qualitätssicherung, Kundenzufriedenheit und langfristigen Wettbewerbsfähigkeit bei.