Wartungsprotokoll richtig ausfüllen: Anleitung für Handwerker, Techniker und Bürokräfte

Kurzfassung des Artikels

Ein korrekt ausgefülltes Wartungsprotokoll ist im Handwerk unverzichtbar, um Wartungen rechtssicher und nachvollziehbar zu dokumentieren. Der Artikel erläutert, warum Protokolle wichtig sind, welche Einsatzbereiche es gibt und wie ein typisches Protokoll aufgebaut ist. Er beleuchtet rechtliche Anforderungen und häufige Fehlerquellen. Eine detaillierte Ausfüllanleitung hilft Technikern, Bürokräften und Handwerkern Schritt für Schritt. Zusätzlich zeigt der Beitrag typische Formulierungen, Vorteile digitaler Protokolle sowie Tipps für den Einsatz im Alltag. Auch Schulung, Qualitätsmanagement und die Anpassung der Vorlage an betriebliche Abläufe werden behandelt. Ein abschließender FAQ-Bereich gibt Antworten auf häufige Fragen.

Sie sind auf der Suche nach Wartungsprotokoll Vorlagen?

Wählen Sie eine fertige Vorlage zum Download oder lassen Sie sich eine maßgeschneiderte Version erstellen.

Einführung: Warum Wartungsprotokolle wichtig sind

Wartungsprotokoll sind ein zentrales Element im Arbeitsalltag vieler Handwerksbetriebe, Techniker und Serviceunternehmen. Sie dokumentieren durchgeführte Prüf-, Wartungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen an Maschinen, Anlagen, Gebäuden oder technischen Systemen. Diese Dokumentation ist nicht nur für interne Qualitätssicherung hilfreich, sondern oft auch gesetzlich vorgeschrieben – etwa bei sicherheitsrelevanten Anlagen.

Ein sorgfältig ausgefülltes Protokoll schafft Transparenz: Was wurde wann gemacht? Welche Mängel wurden festgestellt? Welche Maßnahmen wurden getroffen? Wer hat die Wartung durchgeführt? Diese Informationen sind sowohl für Kunden als auch für Vorgesetzte und Behörden relevant. Sie sichern nicht nur die Nachvollziehbarkeit, sondern auch den Betrieb gegen spätere Haftungsansprüche ab.

Werden Wartungsprotokolle hingegen unvollständig, fehlerhaft oder gar nicht geführt, kann das zu Problemen führen – von Reklamationen bis hin zu rechtlichen Konsequenzen. Gerade deshalb ist es wichtig zu verstehen, wie ein Protokoll korrekt aufgebaut ist und ausgefüllt wird. Dieser Ratgeber liefert das nötige Wissen dafür.

- Sichert rechtlich ab – wichtig bei Haftungsfragen

- Schafft Klarheit über durchgeführte Arbeiten

- Wird oft von Kunden oder Prüfern verlangt

- Stärkt die interne Qualitätssicherung

- Hilft bei der Organisation wiederkehrender Wartungen

- Reduziert Risiken durch systematische Kontrolle

- Dient als Informationsgrundlage bei Nachfragen

- Zeigt Professionalität und Sorgfalt nach außen

Typische Einsatzbereiche von Wartungsprotokollen im Handwerk

Wartungsprotokolle kommen im Handwerk in zahlreichen Bereichen zum Einsatz. Immer dann, wenn Maschinen, Anlagen, Geräte oder gebäudetechnische Einrichtungen regelmäßig überprüft oder instand gehalten werden, ist ein schriftlicher Nachweis dieser Tätigkeiten sinnvoll oder sogar verpflichtend. Besonders häufig ist dies bei sicherheitsrelevanten Anlagen der Fall, wie z. B. bei elektrischen Installationen, Heizungsanlagen, Lüftungstechnik oder Aufzügen.

Auch einfache, aber regelmäßig wiederkehrende Wartungsaufgaben wie die Filterreinigung in Klimaanlagen, die Schmierung von Anlagenteilen oder das Nachjustieren mechanischer Komponenten werden dokumentiert. Dadurch lassen sich Veränderungen und Probleme über längere Zeiträume erkennen. Für Unternehmen bieten die Protokolle eine wichtige Grundlage für interne Wartungspläne, Reklamationsbearbeitung und die Kommunikation mit Versicherern oder Aufsichtsbehörden.

Im gewerblichen Umfeld fordern zudem viele Auftraggeber – etwa öffentliche Auftraggeber, Wohnbaugesellschaften oder industrielle Kunden – die Dokumentation jeder Wartung. Eine standardisierte Protokollführung schafft hier Vertrauen und verbessert die Zusammenarbeit.

- Elektrohandwerk: Dokumentation der Prüfung ortsfester und ortsveränderlicher elektrischer Geräte (z. B. nach DGUV Vorschrift 3).

- Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik: Nachweise über Wartung von Heizkesseln, Pumpen, Lüftungsanlagen oder Klimageräten.

- Dachdeckerbetriebe: Kontrolle von Dacheindeckungen, Regenrinnen, Absturzsicherungen oder Solaranlagen.

- Schreiner und Tischler: Wartung von Fensterbeschlägen, Schiebetüren, Holzschutzmaßnahmen.

- Gebäudetechnik: Wartung von Notbeleuchtung, Türsteuerungen, Rauchabzugsanlagen.

- Industriewartung: Instandhaltung von Maschinenparks, Druckluftanlagen, Hydrauliksystemen.

Aufbau und Bestandteile eines Wartungsprotokolls

Ein professionell gestaltetes Wartungsprotokoll folgt einer klaren Struktur. Diese sorgt nicht nur für Übersichtlichkeit beim Ausfüllen, sondern auch dafür, dass alle relevanten Informationen systematisch erfasst werden. Die Bestandteile sind in der Regel unabhängig von Branche oder Betriebsgröße ähnlich, unterscheiden sich jedoch im Detail je nach Anwendungsfall.

Zu den grundlegenden Komponenten gehört zunächst ein Kopfbereich mit Angaben zu Objekt, Standort, Datum und ausführender Person. Daran schließt sich ein Abschnitt für die Beschreibung der durchgeführten Arbeiten an, meist in tabellarischer Form mit Feldern für Tätigkeiten, Beobachtungen, Messergebnisse und Materialeinsatz. Viele Protokolle enthalten zudem Platz für Bilder, Unterschriften sowie Bemerkungen oder Hinweise an den Auftraggeber oder Folgegewerke.

Ein gutes Wartungsprotokoll ermöglicht die lückenlose Nachvollziehbarkeit – auch noch Jahre später. Daher sollten alle Felder logisch benannt und mit klaren Anweisungen versehen sein. Bei digitalen Formularen kommen interaktive Felder, automatische Prüfmechanismen und Plausibilitätschecks hinzu, die das Ausfüllen erleichtern und die Qualität der Daten verbessern.

Rechtliche Anforderungen und Dokumentationspflichten

Wartungsprotokolle sind nicht nur organisatorisch sinnvoll, sondern in vielen Fällen auch gesetzlich vorgeschrieben. Verschiedene Gesetze, Verordnungen und technische Regelwerke verlangen eine regelmäßige Kontrolle und schriftliche Dokumentation bestimmter Anlagen und Betriebsmittel. Dazu zählen u. a. die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), die DIN-Normen, die VDE-Vorschriften, die DGUV-Regelwerke sowie spezifische Branchenregelungen.

Die Dokumentation dient der Nachweisführung, dass Sicherheits- und Prüfpflichten eingehalten wurden. Bei Arbeitsunfällen, technischen Defekten oder Brandschäden kann ein ordnungsgemäß geführtes Protokoll entlastend wirken. Umgekehrt kann fehlende oder fehlerhafte Dokumentation zu Bußgeldern, Regressansprüchen oder strafrechtlichen Konsequenzen führen. Deshalb ist es unerlässlich, dass Wartungsprotokolle vollständig, korrekt und nachvollziehbar geführt werden – und über einen festgelegten Zeitraum archiviert werden.

Auch private Auftraggeber oder Versicherungen fordern oft Wartungsnachweise, etwa bei Wartungen an Brandschutzsystemen, Heizungsanlagen oder technischen Sonderbauten. Nur mit lückenloser Dokumentation lassen sich Garantieansprüche und Versicherungsleistungen durchsetzen.

- Gesetzliche Prüfpflichten nach BetrSichV

- Nachweis für Versicherer oder Berufsgenossenschaften

- Beweissicherung bei Unfällen oder Schadensfällen

- Pflichtdokumentation bei Aufzugs-, Druckluft- und Lüftungsanlagen

- VDE-Prüfungen und DIN-konforme Nachweise

- Brandschutzwartungen inkl. Wartungsnachweis

- Rechtliche Anforderungen der DGUV Vorschriften

- Archivierungspflichten (z. B. 5–10 Jahre)

Unterschiede zwischen einfachen und komplexen Wartungsprotokollen

Wartungsprotokolle unterscheiden sich deutlich im Aufbau und Umfang – abhängig davon, wie komplex die Anlage ist, welche rechtlichen Vorgaben bestehen und wie detailliert die Dokumentation erfolgen muss. Während bei einfachen Geräten eine kurze Checkliste mit Datum und Unterschrift ausreichen kann, sind bei sicherheitskritischen oder hochtechnischen Systemen umfangreiche Prüfpläne mit Messwerten und Funktionsbeschreibungen erforderlich.

Ein weiterer Unterschied liegt in der Art der zu erfassenden Informationen: Einfache Protokolle konzentrieren sich auf durchgeführte Tätigkeiten, komplexe Protokolle hingegen enthalten zusätzlich Zustandsbewertungen, Fotos, QR-Codes, Messdaten oder Rückmeldungen aus anderen Fachabteilungen. Auch die technische Umsetzung variiert: Papierformulare eignen sich meist für einfache Zwecke, während komplexe Protokolle oft digital und mit interaktiven Funktionen umgesetzt werden.

Für Unternehmen ist es wichtig, Aufwand und Nutzen abzuwägen und die Protokollart passend zum Einsatzzweck zu wählen. Zu viel Bürokratie behindert die Arbeit, zu wenig Kontrolle gefährdet die Qualität – die richtige Balance entscheidet.

- Checklisten vs. Prüfberichte: Einfache Protokolle arbeiten mit festen Auswahlpunkten, komplexe mit individuellen Einträgen.

- Detaillierungsgrad: Komplexe Protokolle enthalten genaue Angaben zu Werten, Zuständen und Beurteilungen.

- Digitale Funktionen: Umfangreiche Protokolle bieten interaktive Felder, automatische Berechnungen und Validierungen.

- Fotodokumentation: In komplexen Protokollen können Bilder integriert werden – z. B. vor/nach Wartung.

- Zielgruppen: Einfache Protokolle richten sich oft an Monteure, komplexe auch an QS, Kunden, Behörden.

- Archivierungsart: Komplexe Protokolle erfordern oft revisionssichere Speicherung und zentrale Verwaltung.

Fehlerquellen beim Ausfüllen – und wie man sie vermeidet

Ein häufiger Schwachpunkt in der Wartungsdokumentation sind unvollständige oder falsch ausgefüllte Protokolle. Dabei entstehen viele Fehler nicht aus Nachlässigkeit, sondern durch Zeitdruck, unklare Vorlagen oder fehlende Schulung. Das Problem: Ein fehlerhaftes Protokoll ist im Zweifel juristisch wertlos – und bringt bei Rückfragen oder Schadensfällen niemandem etwas.

Typisch sind vergessene Felder, unleserliche Handschriften, doppelte Einträge, inkonsistente Angaben oder unklare Formulierungen. Auch technische Fehler kommen vor, etwa wenn digitale Protokolle nicht korrekt abgespeichert oder exportiert werden. Missverständnisse entstehen besonders dann, wenn mehrere Personen an einem Formular arbeiten oder wenn keine klaren Ausfüllrichtlinien existieren.

Vermeiden lassen sich diese Probleme durch verständlich aufgebaute Formulare mit Pflichtfeldern, gezielte Schulung des Personals und regelmäßige Kontrolle der ausgefüllten Protokolle. Digitale Lösungen bieten zusätzliche Sicherheit: Sie verhindern ungültige Eingaben, markieren fehlende Felder und erleichtern die zentrale Auswertung – vorausgesetzt, sie sind gut umgesetzt und werden konsequent genutzt.

Anleitung zum korrekten Ausfüllen eines Wartungsprotokolls

Das Ausfüllen eines Wartungsprotokolls erfordert Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Ziel ist es, eine vollständige, nachvollziehbare und normgerechte Dokumentation aller durchgeführten Arbeiten zu erstellen. Damit dies gelingt, sollte jeder Punkt strukturiert abgearbeitet und korrekt eingetragen werden. Die folgenden Schritte helfen dabei, kein Detail zu übersehen.

Einheitliche Abläufe und standardisierte Vorlagen erleichtern das Arbeiten erheblich – insbesondere dann, wenn unterschiedliche Mitarbeiter an verschiedenen Standorten arbeiten oder Kunden regelmäßig Wartungsnachweise verlangen. Digitale Formulare bieten zusätzliche Hilfestellungen, etwa durch Plausibilitätsprüfungen, Dropdown-Auswahlfelder oder automatisch generierte Zeitstempel.

Vor dem eigentlichen Ausfüllen sollte geprüft werden, ob die verwendete Vorlage zum Anwendungsfall passt. Im Zweifel lohnt sich die Abstimmung mit Kollegen, Auftraggebern oder Vorgesetzten. Nach dem Ausfüllen ist die Lesbarkeit zu prüfen – und die Archivierung darf nicht vergessen werden.

- Kopfbereich vollständig ausfüllen: Datum, Objektbezeichnung, Standort, Verantwortlicher

- Durchgeführte Tätigkeiten konkret beschreiben, keine Allgemeinplätze

- Messwerte exakt und mit Einheit eintragen (z. B. „23,6 °C“ statt „warm“)

- Beobachtete Mängel sachlich und neutral formulieren

- Verwendete Ersatzteile oder Materialien vollständig dokumentieren

- Unterschrift nicht vergessen – ggf. mit Klartextfeld für den Namen

- Fotos oder Skizzen beifügen, wenn vorgesehen

- Formular leserlich schreiben oder besser: digital ausfüllen

Beispiele und typische Formulierungen im Protokoll

Wer Wartungsprotokolle regelmäßig ausfüllt, weiß: Die richtige Formulierung entscheidet oft darüber, ob ein Eintrag als verständlich, vollständig und rechtlich sauber gilt. Klarheit und Sachlichkeit stehen dabei an erster Stelle – Bewertungen, Vermutungen oder Umgangssprache haben in einem Wartungsprotokoll nichts zu suchen. Stattdessen sollten Tätigkeiten, Beobachtungen und Zustände präzise und neutral beschrieben werden.

Gerade bei häufig genutzten Standardtexten ist es sinnvoll, auf bewährte Formulierungen zurückzugreifen. Diese sorgen für Einheitlichkeit und erleichtern die spätere Auswertung. Digitale Formulare bieten hier oft sogar Auswahlmenüs oder automatisch eingefügte Textbausteine. Wer hingegen handschriftlich dokumentiert, sollte auf eine klare Sprache achten und Redundanzen vermeiden.

Im Folgenden einige typische Formulierungen, die sich in der Praxis bewährt haben – sowohl für einfache als auch komplexe Wartungsprotokolle.

- „Sichtprüfung ohne Beanstandung durchgeführt.“ – geeignet für planmäßige Kontrollen ohne Auffälligkeiten.

- „Dichtung erneuert, alte war porös.“ – klarer Hinweis auf Maßnahme und Grund.

- „Alle Schraubverbindungen nachgezogen, Drehmoment gemäß Herstellerangabe.“ – technische Präzision inklusive Normbezug.

- „Temperaturfühler ausgetauscht, Altteil defekt.“ – Angabe der Komponente und Fehlerursache.

- „Softwareupdate erfolgreich durchgeführt (Version 2.4.7).“ – nützlich bei elektronischen Steuerungen.

- „Filter gereinigt, Luftdurchsatz nun bei 385 m³/h.“ – Kombination aus Tätigkeit und Messwert.

Digitale Wartungsprotokolle: Chancen und Stolpersteine

Digitale Wartungsprotokolle gewinnen im Handwerk und in der Gebäudetechnik zunehmend an Bedeutung. Sie ermöglichen ein schnelleres, strukturierteres und fehlerärmeres Arbeiten – vorausgesetzt, sie sind sinnvoll umgesetzt. Besonders bei wiederkehrenden Tätigkeiten sparen sie Zeit und vermeiden Redundanzen. Digitale Protokolle lassen sich leichter archivieren, auswerten und mit anderen Systemen verknüpfen.

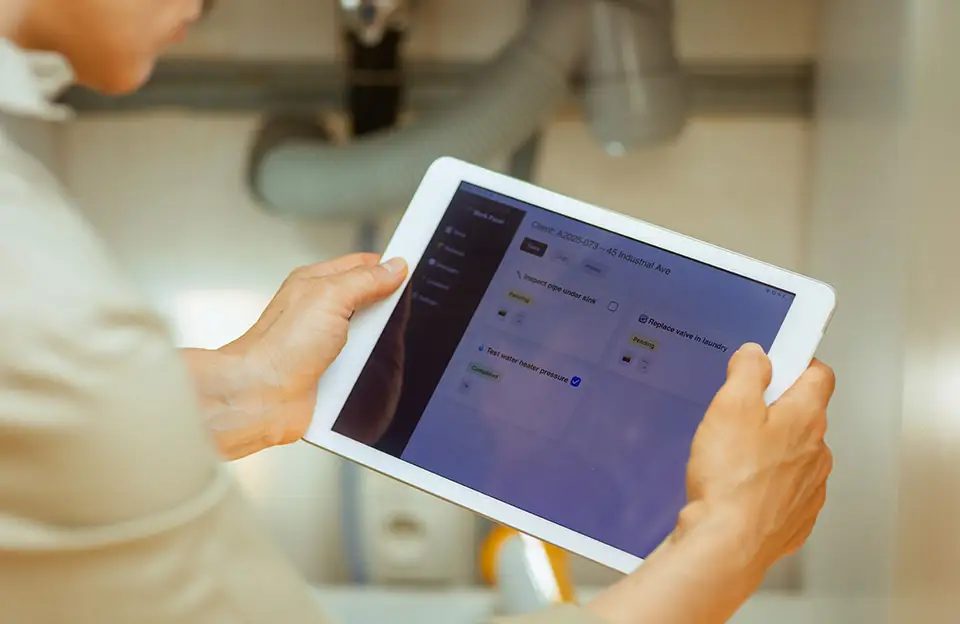

Chancen liegen vor allem in der automatischen Plausibilitätsprüfung, der Nutzung von Pflichtfeldern, der Echtzeit-Synchronisation mit der Zentrale sowie der Option, Bilder direkt zu integrieren. Auch die mobile Nutzung auf Tablets oder Smartphones macht die Anwendung auf der Baustelle oder beim Kunden einfacher. Bei vielen Anbietern können sogar Schnittstellen zu ERP- oder Wartungsplanungssystemen eingerichtet werden.

Allerdings gibt es auch Stolpersteine: Nicht jedes Team ist mit der Technik vertraut, manche Geräte sind im Außeneinsatz schwer bedienbar, und die individuelle Anpassung von Vorlagen wird oft unterschätzt. Zudem ist bei digitalen Formularen besonders auf Datenschutz und Datensicherheit zu achten. Ein unausgereiftes digitales System kann schnell mehr Aufwand erzeugen als es einspart – die Qualität der Vorlage entscheidet über den Erfolg.

Praxis-Tipps für Techniker, Handwerker und Bürokräfte

Im Alltag stehen Zeitdruck, unvollständige Informationen und wechselnde Einsatzorte einer sauberen Wartungsdokumentation oft im Weg. Dennoch ist es möglich, mit einfachen Mitteln die Qualität der Protokolle deutlich zu verbessern. Kleine Veränderungen im Arbeitsablauf, eine gute Vorbereitung und der richtige Umgang mit Formularen können hier viel bewirken.

Besonders hilfreich ist eine enge Abstimmung zwischen Außendienst und Büro. Wer als Techniker weiß, was erwartet wird, arbeitet strukturierter. Und wer im Büro die eingehenden Protokolle prüft und Rückfragen stellt, erhöht die Qualität nachhaltig. Der Umgang mit dem Protokoll sollte daher nicht als lästige Pflicht, sondern als Teil der Facharbeit verstanden werden.

Die folgenden Tipps helfen dabei, typische Fehler zu vermeiden und einheitlich hohe Standards in der Dokumentation zu erreichen – unabhängig von Betriebsgröße oder Branche.

- Vor Ort Zeit einplanen, um das Protokoll direkt fertigzustellen

- Klare Handschrift oder digitale Eingabe verwenden

- Checklisten vollständig durchgehen – auch bei Routine

- Immer mit dem gleichen Formular arbeiten, keine Eigenbauten

- Fotos von Problemen direkt ins digitale Formular einfügen

- Unterschrift und Datum nie vergessen

- Bei Unsicherheiten kurze Rücksprache mit dem Büro halten

- Protokolle nach Rückkehr sofort abgeben oder hochladen

Schulung und internes Qualitätsmanagement

Ein gutes Wartungsprotokoll steht und fällt mit dem Verständnis derjenigen, die es ausfüllen. Ohne Schulung entstehen Fehler, Missverständnisse und uneinheitliche Einträge. Eine gezielte Einführung in die Handhabung von Protokollen – ob digital oder auf Papier – ist daher unerlässlich. Sie sollte sowohl neue Mitarbeitende als auch erfahrene Kollegen regelmäßig einbeziehen.

Im Rahmen eines internen Qualitätsmanagements empfiehlt sich zudem die Stichprobenkontrolle ausgefüllter Protokolle. So lassen sich typische Fehlerquellen erkennen und gezielt verbessern. Auch Feedbackgespräche, Austausch im Team oder ein kurzes internes Regelwerk können die Qualität dauerhaft erhöhen.

Professionelle Protokolle sind nicht nur eine Formalität – sie sind Teil der Leistung und Aushängeschild des Betriebs. Ein konsequentes Qualitätsmanagement erhöht die Zuverlässigkeit, stärkt das Vertrauen der Kunden und reduziert das Risiko rechtlicher Auseinandersetzungen.

- Regelmäßige Schulungen: Neue und bestehende Mitarbeitende schulen, auch bei Formularänderungen.

- Interne Leitfäden erstellen: Klare Vorgaben, wie das Protokoll ausgefüllt wird.

- Stichprobenkontrolle: Zufällige Kontrolle von ausgefüllten Protokollen zur Qualitätssicherung.

- Rückmeldung geben: Lob und Verbesserungsvorschläge aktiv an das Team kommunizieren.

- Formularpflege definieren: Zuständigkeit für die Aktualisierung von Vorlagen festlegen.

- Regelmäßige Meetings: Austausch über Probleme, Verbesserungen und Erkenntnisse aus der Praxis.

Integration des Protokolls in die tägliche Arbeitsroutine

Damit Wartungsprotokolle im Betrieb tatsächlich zuverlässig geführt werden, müssen sie fester Bestandteil des Arbeitsalltags sein. Werden sie nur sporadisch oder unter Zeitdruck ausgefüllt, leidet die Qualität – und im Ernstfall fehlt der notwendige Nachweis. Erfolgreiche Unternehmen integrieren die Protokollführung deshalb systematisch in ihre Abläufe.

Das beginnt bei klaren Zuständigkeiten: Wer ist für die Dokumentation verantwortlich? Wer kontrolliert die Vollständigkeit? Wer archiviert? Auch die technische Bereitstellung spielt eine Rolle. Idealerweise liegen aktuelle Formulare griffbereit – ob als Papierblock im Fahrzeug oder als App auf dem Tablet. Nur wenn die Handhabung einfach ist, wird das Protokoll auch wirklich genutzt.

Ein weiterer Erfolgsfaktor: Die Führungskraft lebt den Umgang mit Dokumentation vor. Wenn Vorarbeiter, Meister oder Bürokräfte konsequent auf ordentliche Protokolle achten, setzt sich die Haltung im ganzen Team durch. Wartungsprotokolle sollten nicht als zusätzliche Belastung empfunden werden, sondern als normaler Bestandteil einer professionellen Arbeit.

Vorlage richtig verwenden und auf den Betrieb anpassen

Eine gute Wartungsprotokoll-Vorlage spart Zeit, sorgt für Klarheit und verringert Fehler. Doch jede Branche und jeder Betrieb hat eigene Anforderungen. Deshalb sollten Vorlagen nicht blind übernommen, sondern sinnvoll angepasst werden. Ziel ist es, eine Vorlage zu verwenden, die zum Arbeitsablauf, zur Sprache im Betrieb und zum Kenntnisstand der Nutzer passt.

Viele kostenlose Vorlagen im Internet sind unvollständig oder zu allgemein. Wer Wert auf Qualität legt, investiert entweder etwas Zeit in die Anpassung – oder lässt das Formular professionell gestalten. Digitale Vorlagen bieten zusätzlich die Möglichkeit, Pflichtfelder, Auswahllisten oder automatische Prüfungen zu integrieren. Wichtig ist: Die Vorlage muss im Alltag funktionieren.

Idealerweise wird die finale Version gemeinsam mit Technikern, Bürokräften und der Geschäftsführung abgestimmt. Wer früh eingebunden wird, macht später weniger Fehler – und steht hinter dem Formular.

- Nur Felder einbauen, die auch wirklich benötigt werden

- Fachbegriffe einheitlich verwenden – keine Mischformen

- Logo, Adresse und Kontaktdaten des Betriebs ergänzen

- Vorlage regelmäßig prüfen und aktualisieren

- Bei digitalen Formularen: Lesbarkeit auf Mobilgeräten testen

- Optional Felder für Fotos, Skizzen oder Messwerte vorsehen

- Rückmeldefunktion einbauen: „Formular unklar?“

- Verschiedene Varianten je nach Einsatzzweck vorbereiten

Fazit: Was ein gutes Wartungsprotokoll leisten muss

Ein Wartungsprotokoll ist weit mehr als ein reines Formular – es ist ein zentrales Arbeitsmittel, das Qualität, Sicherheit und Nachvollziehbarkeit gewährleistet. Ein gutes Protokoll ist übersichtlich aufgebaut, leicht verständlich und enthält alle für den Nachweis relevanten Angaben. Es dokumentiert Tätigkeiten, Zustände, Messwerte und Auffälligkeiten präzise und nachvollziehbar, ohne überflüssige oder missverständliche Einträge.

Entscheidend ist außerdem die Anpassung an die Praxis: Ein Formular, das nicht zum Betrieb oder zu den Abläufen passt, wird selten konsequent genutzt. Ebenso wichtig ist die Schulung aller Beteiligten sowie eine regelmäßige Qualitätskontrolle. Ob digital oder auf Papier – das Protokoll muss zuverlässig, rechtssicher und praxistauglich sein. Dann leistet es einen wertvollen Beitrag zur Arbeitssicherheit, zur Kundenzufriedenheit und zum professionellen Auftritt des Betriebs.

FAQ zum Thema Wartungsprotokoll im Handwerk

- Warum ist ein Wartungsprotokoll notwendig?

Weil es Nachweise schafft, die rechtlich, organisatorisch und gegenüber Kunden oder Versicherungen relevant sind. Es schützt vor Haftungsrisiken und sichert die Nachvollziehbarkeit. - Wie lange muss ein Wartungsprotokoll aufbewahrt werden?

Je nach Anlagentyp und rechtlichen Vorgaben zwischen 5 und 10 Jahren. Bei sicherheitsrelevanten Anlagen auch länger. - Reicht ein handschriftliches Protokoll aus?

Grundsätzlich ja – sofern es leserlich, vollständig und nachvollziehbar ist. Digitale Protokolle bieten jedoch viele Vorteile wie Pflichtfelder, automatische Prüfungen und leichtere Archivierung. - Wer darf ein Wartungsprotokoll ausfüllen?

Nur fachlich geschulte Personen, die die Arbeiten tatsächlich durchgeführt oder beaufsichtigt haben. - Was tun, wenn ein Feld im Formular nicht relevant ist?

Am besten mit „entfällt“ oder „nicht zutreffend“ kennzeichnen. So bleibt das Protokoll vollständig und Missverständnisse werden vermieden. - Kann ich Vorlagen aus dem Internet nutzen?

Ja, aber sie sollten geprüft und an die eigenen betrieblichen Anforderungen angepasst werden. Eine Standardvorlage ohne Anpassung ist oft zu allgemein.