Maschinen-Wartungsprotokoll im Gewerbe: So dokumentieren Sie korrekt

Kurzfassung des Artikels

Ein korrekt geführtes Maschinen-Wartungsprotokoll ist im Handwerk nicht nur Pflicht, sondern auch ein zentrales Instrument zur Qualitätssicherung und Rechtssicherheit. Der Artikel erklärt, für welche Gewerke und Einsatzzwecke Wartungsprotokolle relevant sind, wie diese aufgebaut sein sollten und welche gesetzlichen Anforderungen es zu beachten gilt. Zudem werden typische Fehler bei der Dokumentation sowie Tipps zur rechtssicheren Gestaltung gegeben. Erörtert wird, wann sich eine PDF-Vorlage eignet und wann Webformulare sinnvoller sind. Formilo zeigt, wie interaktive Protokolle mit smarten Funktionen wie Dropdowns, Validierungen und Zeitberechnung aussehen können. Individualisierung, Integration in bestehende Prozesse und Archivierungspflichten werden ebenfalls behandelt. Der Artikel schließt mit einer praktischen Checkliste, häufigen Fragen und wichtigen Fakten rund um das Wartungsprotokoll für Maschinen im Handwerk.

Sie sind auf der Suche nach Wartungsprotokoll Vorlagen?

Wählen Sie eine fertige Vorlage zum Download oder lassen Sie sich eine maßgeschneiderte Version erstellen.

Einführung: Warum Maschinen-Wartungsprotokolle unverzichtbar sind

Maschinen-Wartungsprotokolle zählen zu den wichtigsten Dokumenten im gewerblichen Handwerk. Sie dienen nicht nur dem Nachweis durchgeführter Wartungen, sondern auch der Qualitätssicherung, Risikominimierung und Erfüllung gesetzlicher Anforderungen. Ein systematisches Protokoll schafft Transparenz, hilft bei der Nachverfolgung von Wartungsintervallen und schützt vor Streitfällen im Schadensfall. Für viele Unternehmen sind sauber dokumentierte Wartungsmaßnahmen zudem Voraussetzung, um Versicherungsansprüche geltend zu machen oder Audits zu bestehen.

Insbesondere im Handwerk, wo Maschinen häufig unter hoher Belastung im Einsatz sind, gilt es, einen sicheren und jederzeit nachvollziehbaren Zustand der Technik zu gewährleisten. Das Protokoll dokumentiert, wann eine Wartung durchgeführt wurde, welche Maßnahmen vorgenommen wurden, wer sie durchgeführt hat und welche Ergebnisse oder Auffälligkeiten dabei festgehalten wurden. Damit ist das Wartungsprotokoll nicht nur technischer Nachweis, sondern auch juristische Absicherung.

Auch im Rahmen der Arbeitssicherheit gewinnt die Wartungsdokumentation an Bedeutung. Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, Maschinen und Geräte regelmäßig auf ihre Betriebssicherheit hin zu kontrollieren. Ohne lückenlose Dokumentation drohen empfindliche Bußgelder oder im Ernstfall sogar strafrechtliche Konsequenzen. Ein korrektes Protokoll ist damit weit mehr als ein internes Kontrollinstrument – es ist ein Schutzschild gegenüber Behörden, Versicherungen und Gerichten.

- Sicherheitsnachweis gegenüber Berufsgenossenschaften

- Erfüllung gesetzlicher Prüfpflichten

- Wartungshistorie für Reparatur- und Investitionsentscheidungen

- Absicherung im Schadens- oder Versicherungsfall

- Grundlage für Audits, z. B. bei ISO-Zertifizierungen

- Transparenz gegenüber Kunden bei Dienstleistungsverträgen

- Vermeidung von Maschinenstillstand durch vorbeugende Wartung

- Schutz vor rechtlichen Konsequenzen bei Arbeitsunfällen

Zielgruppen und Anwendungsbereiche im Handwerk

Maschinen-Wartungsprotokolle sind für alle handwerklichen Betriebe relevant, die regelmäßig mit Maschinen, Werkzeugen oder Anlagen arbeiten. Besonders in Gewerken mit hoher technischer Ausstattung wie Metallbau, Schreinerei, Elektroinstallation oder Heizungs- und Sanitärtechnik ist die Dokumentation der Wartungsintervalle entscheidend. Aber auch kleinere Betriebe profitieren: Selbst eine handgeführte Maschine wie ein Winkelschleifer kann bei falscher oder unterlassener Wartung zum Sicherheitsrisiko werden. Eine strukturierte Wartungsdokumentation hilft, die Verantwortung eindeutig zuzuweisen und Risiken zu minimieren.

Die Einsatzmöglichkeiten solcher Protokolle reichen von täglichen Sichtkontrollen über wöchentliche Funktionsprüfungen bis hin zu jährlich vorgeschriebenen Wartungen durch Fachpersonal. Für viele Betriebe stellt das Protokoll zudem ein internes Steuerungsinstrument dar, um Aufgaben zuverlässig zu delegieren und Prüfroutinen effizient einzuhalten. Besonders bei wiederkehrenden Tätigkeiten oder bei wechselndem Personal sind klar definierte und dokumentierte Prozesse ein betrieblicher Vorteil.

In Werkstätten, auf Baustellen oder in Produktionsstätten gilt: Wartungsprotokolle schützen nicht nur Menschen und Technik, sondern auch den Ruf des Betriebs. Wer seine Wartung sauber organisiert und nachweist, zeigt Professionalität – gegenüber Auftraggebern, Prüfern und Versicherungen gleichermaßen. Gerade bei Wartungsverträgen, Dienstleistungspauschalen oder langfristigen Projekten wird diese Professionalität schnell zum Wettbewerbsvorteil.

- Elektrohandwerk: Protokolle für DGUV V3 Prüfungen, Werkzeugprüfung und Baustellenverteilungen

- SHK-Betriebe: Wartung von Heizungsanlagen, Druckbehältern und Pumpensystemen

- Metall- und Maschinenbau: Kontrolle von Drehbänken, Fräsen, Schweißanlagen und CNC-Maschinen

- Holzhandwerk: Prüfung von Hobelmaschinen, Kreissägen und Absauganlagen

- Dachdecker & Zimmerer: Überprüfung von Kranen, Aufzügen, Akkugeräten und Stromaggregaten

- Fahrzeugtechnik: Wartung von Hebebühnen, Bremsprüfständen, Reifenmaschinen und Kompressoren

Aufbau und Pflichtbestandteile eines Wartungsprotokolls

Ein normgerechtes Wartungsprotokoll ist strukturiert, vollständig und eindeutig nachvollziehbar. Der Aufbau folgt im Idealfall einer logischen Gliederung, die sowohl technischen als auch rechtlichen Anforderungen gerecht wird. Ziel ist eine möglichst klare Erfassung aller prüf- und wartungsrelevanten Aspekte – ohne Interpretationsspielraum. Ein gut aufgebautes Protokoll führt den Nutzer Schritt für Schritt durch alle Prüfpunkte, damit keine Wartungsmaßnahme vergessen wird.

Grundsätzlich muss ein Wartungsprotokoll immer Auskunft darüber geben, was wann, wie und durch wen geprüft oder gewartet wurde. Neben technischen Inhalten zählen auch organisatorische Angaben wie Standort oder Gerätenummer zu den Pflichtfeldern. Je nach Branche oder Gerätegruppe sind darüber hinaus spezifische Inhalte erforderlich, etwa Prüffristen nach BetrSichV oder Messwerte technischer Größen. Diese Angaben sollten durch Pflichtfelder abgesichert sein, um Lücken in der Dokumentation zu vermeiden.

Moderne digitale Protokolle bieten zudem dynamische Felder, die sich je nach Auswahl automatisch anpassen, sowie interaktive Eingabefelder mit Validierungen. Für viele Betriebe empfiehlt sich eine PDF-Vorlage mit festen Strukturen – besonders wenn mehrere Mitarbeitende gleichzeitig damit arbeiten. Wichtig ist: Das Protokoll muss so gestaltet sein, dass es jederzeit prüf- und archivierbar ist, auch in zehn Jahren noch.

- Kopfbereich: Titel des Formulars, Version, Ausgabedatum, Unternehmenslogo

- Identifikation der Maschine: Gerätebezeichnung, Seriennummer, Standort, Hersteller

- Prüfdatum und Uhrzeit: Für jeden Wartungsvorgang separat aufführbar

- Durchführende Person: Name, Qualifikation, ggf. Unterschrift

- Checkliste der Prüfpunkte: Alle relevanten Komponenten mit Status (OK/Nicht OK) und Kommentarfeld

- Bemerkungsfelder: Raum für Hinweise, Mängelbeschreibung, Maßnahmen

- Fotodokumentation (optional): Möglichkeit zum Hochladen oder Einfügen von Bildern

- Bestätigung: Digitale oder handschriftliche Unterschrift zur Freigabe und Archivierung

- Wartungsintervall: Nächster Prüftermin automatisch berechnet oder manuell eingetragen

- Archivierungshinweis: Angaben zur Ablageform (Digital/Papier) und Speicherdauer

Normen und gesetzliche Anforderungen

Maschinen-Wartungsprotokolle im Handwerk unterliegen klaren rechtlichen Vorgaben. Sie erfüllen nicht nur interne Zwecke, sondern sind Bestandteil gesetzlich vorgeschriebener Dokumentationen. Insbesondere bei Maschinen, die unter die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) oder die DGUV-Vorschriften fallen, ist die schriftliche Wartungsdokumentation verpflichtend. Behörden oder Prüfinstitutionen wie die Berufsgenossenschaft können diese jederzeit anfordern. Auch das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) und technische Regeln wie TRBS 1201 beeinflussen die Inhalte und Anforderungen an ein korrektes Wartungsprotokoll.

Werden Maschinen gewerblich genutzt, sind Arbeitgeber laut §10 BetrSichV dazu verpflichtet, regelmäßige Prüfungen durchzuführen und diese nachvollziehbar zu dokumentieren. Für prüfpflichtige Maschinen müssen neben Datum und Art der Prüfung auch die Qualifikation der prüfenden Person, festgestellte Mängel sowie deren Beseitigung erfasst werden. Wartungsprotokolle erfüllen damit eine juristische Schutzfunktion: Sie belegen die Erfüllung von Prüfpflichten und reduzieren das Risiko von Haftungsansprüchen bei Betriebsunfällen oder Schadensfällen.

Besondere Anforderungen ergeben sich auch durch branchenspezifische Regelwerke. So gelten z. B. für Anlagen mit Explosionsgefahr zusätzliche Prüfpflichten nach TRBS 1203, für elektrische Betriebsmittel die Vorschriften der DGUV V3. Ebenso sind Vorgaben der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) zu beachten, insbesondere beim Einsatz von Eigenkonstruktionen oder bei Umbauten. Die rechtliche Lage macht eine saubere, vollständige und dauerhaft archivierbare Wartungsdokumentation alternativlos.

- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

- DGUV Vorschrift 3 (ehemals BGV A3)

- Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)

- TRBS 1201 – Technische Regeln für Betriebssicherheit

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

- DIN EN ISO 9001: Anforderungen an Dokumentationspflichten

- VDE-Vorschriften für elektrische Geräte

- Branchenspezifische Normen z. B. VDMA, ZVEI

Häufige Fehler bei der Wartungsdokumentation

Viele Unternehmen führen Wartungsprotokolle nicht mit der nötigen Sorgfalt – oft aus Zeitdruck oder fehlender Routine. Dabei kann eine unvollständige oder fehlerhafte Dokumentation weitreichende Konsequenzen haben. Besonders bei Kontrollen durch Behörden oder Versicherungsfällen kommt es regelmäßig zu Problemen, wenn relevante Angaben fehlen oder unleserlich sind. Auch interne Nachverfolgung wird erschwert, wenn Protokolle unklar formuliert oder nicht strukturiert sind.

Ein weiterer häufiger Fehler ist die Verwendung ungeeigneter Vorlagen. Viele Betriebe nutzen veraltete Formulare ohne Pflichtfelder oder Prüflogik. Dadurch entstehen Lücken in der Dokumentation, die später nicht mehr nachvollziehbar sind. Ebenso problematisch: Handschriftliche Einträge ohne lesbare Namenskennzeichnung oder fehlende Datumsangaben. Bei digitalen Formularen fehlen mitunter Signaturfelder oder es mangelt an einer ordentlichen Archivierung.

Besonders riskant ist die Dokumentation durch unqualifiziertes Personal oder das rückwirkende Ausfüllen von Protokollen. In beiden Fällen verliert das Dokument seine Beweiskraft. Unternehmen sollten klare Zuständigkeiten definieren, einheitliche digitale Vorlagen nutzen und eine regelmäßige Überprüfung der Wartungsprotokolle etablieren, um diese Fehler zu vermeiden.

- Unvollständige Angaben: Fehlende Daten wie Datum, Prüfername oder Gerätestandort

- Veraltete Vorlagen: Nutzung nicht konformer oder überholter Formulare

- Unleserliche Einträge: Handschriftlich, undeutlich oder ohne klare Struktur

- Fehlende Nachweise: Kein Unterschriftsfeld oder keine Signatur hinterlegt

- Falscher Personenkreis: Dokumentation durch nicht befugte Personen

- Rückdatierung: Nachträgliches Ausfüllen zum „Schönrechnen“ der Wartung

Tipps für eine rechtssichere Dokumentation

Ein korrekt geführtes Wartungsprotokoll kann im Ernstfall entscheidend sein. Um rechtssicher zu dokumentieren, sollte das Formular eindeutig, vollständig und revisionssicher aufgebaut sein. Pflichtangaben müssen abgefragt werden, um Lücken zu vermeiden. Idealerweise wird auf eine digitale Vorlage zurückgegriffen, die Pflichtfelder, automatische Validierungen und Sperrlogiken beinhaltet. So lassen sich fehlerhafte Eingaben reduzieren und Abläufe standardisieren. Auch einfache Maßnahmen wie eine einheitliche Versionsverwaltung tragen zur rechtlichen Absicherung bei.

Rechtssicher bedeutet außerdem, dass jede durchgeführte Maßnahme einer bestimmten Person zugeordnet werden kann. Neben dem Namen sollten auch Rolle und Unterschrift erfasst werden – digital oder handschriftlich. Digitale Signaturfelder mit Zeitstempel geben hier zusätzliche Sicherheit. Wichtig ist zudem die Festlegung klarer Zuständigkeiten: Wer darf ausfüllen, wer freigeben, wer archiviert? Je transparenter diese Abläufe sind, desto besser können Betriebe bei Rückfragen oder Prüfungen reagieren.

Auch die Archivierung darf nicht unterschätzt werden. Wartungsprotokolle unterliegen Aufbewahrungspflichten, die je nach Gerätetyp bis zu zehn Jahre betragen können. Eine strukturierte Ablage – idealerweise digital mit Backup – ermöglicht schnelles Auffinden im Fall einer Kontrolle oder bei Haftungsfragen. Ein durchdachtes System spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch rechtliche Risiken.

- Immer mit Datum, Uhrzeit und vollständigem Namen dokumentieren

- Verbindliche Pflichtfelder für alle wesentlichen Angaben verwenden

- Unterschrift oder digitale Signatur mit Zeitstempel erfassen

- Prüferqualifikation oder Zuständigkeit kenntlich machen

- Protokollversion und Ausgabestand sichtbar machen

- PDF mit Schreibschutz und nicht manipulierbarer Struktur nutzen

- Klare Regeln zur Archivierung und Zugriffsberechtigung definieren

- Keine Rückdatierungen oder Sammelprotokolle nachtragen

Wartungsprotokolle als PDF-Vorlage oder Webformular?

Die Wahl der richtigen Formulartechnologie für Wartungsprotokolle hängt von betrieblichen Anforderungen, IT-Infrastruktur und Nutzerverhalten ab. Während PDF-Vorlagen den Vorteil bieten, auch offline und auf verschiedenen Endgeräten einsetzbar zu sein, punkten Webformulare mit zentraler Datenhaltung, Schnittstellenfähigkeit und dynamischen Funktionen. Im Handwerk haben sich PDF-Protokolle vor allem in Betrieben mit wechselnden Einsatzorten, z. B. auf Baustellen, bewährt. Sie lassen sich lokal speichern, drucken, unterschreiben und später gesammelt ablegen oder digitalisieren.

Webformulare sind dagegen ideal, wenn viele Mitarbeitende parallel arbeiten, Ergebnisse direkt in ein System fließen sollen oder automatisierte Benachrichtigungen gewünscht sind. Auch wenn die Wartungsdaten regelmäßig ausgewertet oder weiterverarbeitet werden, bieten Online-Formulare klare Vorteile. Sie erlauben eine strukturierte Datenhaltung, automatisierte Backups und rollenbasierte Zugriffe. Allerdings setzen sie eine stabile Internetverbindung und ein gewisses Maß an IT-Integration voraus.

Für viele Betriebe empfiehlt sich ein hybrider Ansatz: PDF-Protokolle für mobile Einsätze und Webformulare für zentrale Abläufe wie die Prüfplanung oder das Wartungsmanagement. Entscheidend ist, dass das Formular – egal ob PDF oder Web – rechtssicher, benutzerfreundlich und eindeutig aufgebaut ist. Nur dann erfüllt es seinen Zweck als verlässliches Dokumentationsinstrument im Betriebsalltag.

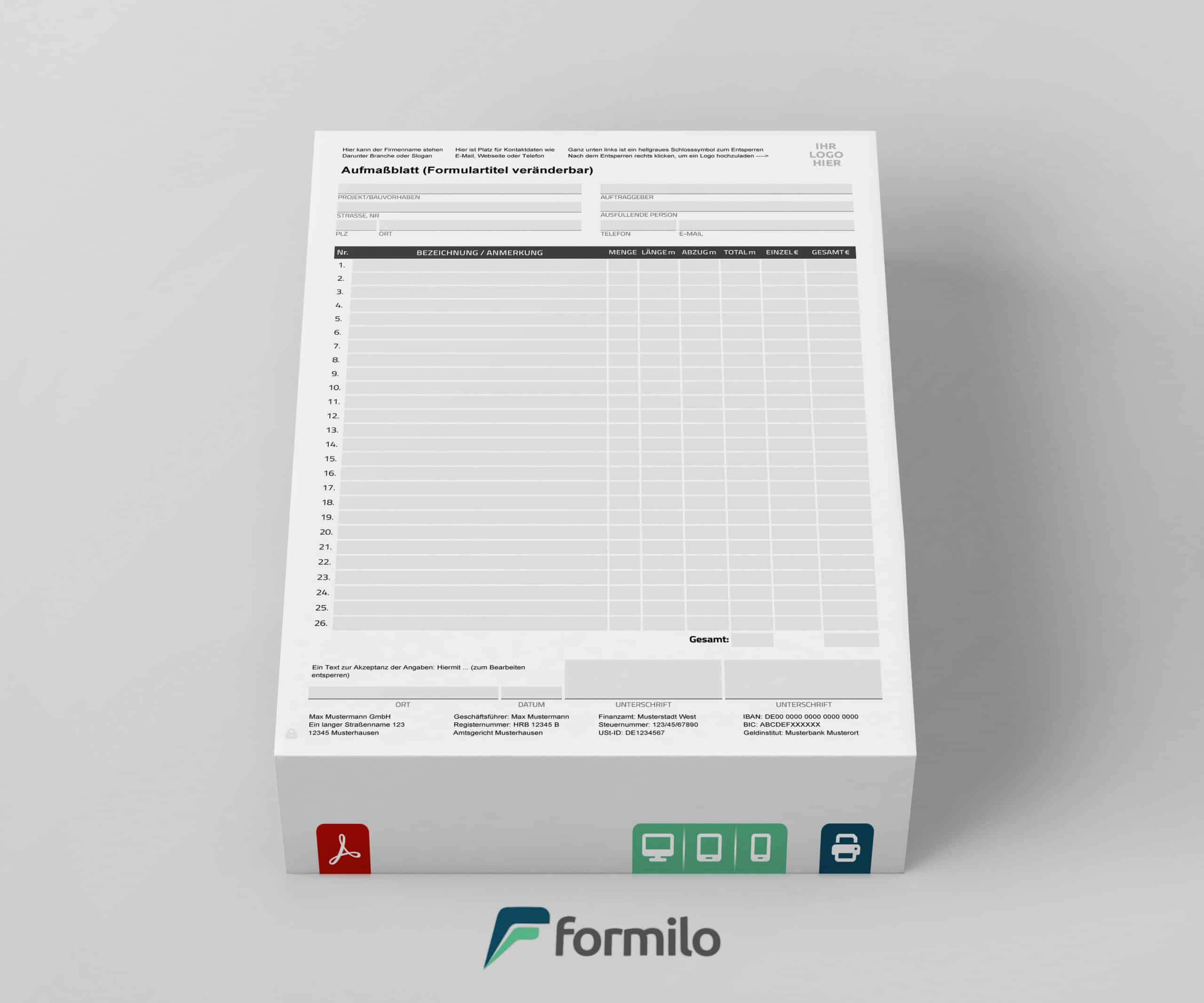

So funktioniert ein interaktives Wartungsprotokoll von Formilo

Ein interaktives Wartungsprotokoll von Formilo ist weit mehr als eine statische Vorlage – es ist ein intelligentes Formularsystem. Die Formulare sind so konzipiert, dass sie den Nutzer aktiv führen, Eingaben überprüfen, automatisierte Berechnungen durchführen und Informationen dynamisch anzeigen oder ausblenden. Dadurch wird nicht nur die Dokumentationsqualität erhöht, sondern auch der Zeitaufwand deutlich reduziert. Die Bedienung erfolgt intuitiv, sogar auf Tablets oder mobilen Geräten im Außeneinsatz.

Durch den Einsatz interaktiver Funktionen lassen sich Bedienfehler vermeiden und die Plausibilität der Eingaben sicherstellen. Dropdown-Menüs, Kontrollkästchen, Validierungen und Kalenderfelder sorgen für ein einheitliches Erscheinungsbild und logische Abläufe. Besonders nützlich sind automatische Erinnerungen an Folgeprüfungen oder die Integration von Fotodokumentationen. Damit wird das Formular zu einem Werkzeug, das die tägliche Arbeit unterstützt, statt sie zu behindern.

Formilo passt jedes Protokoll individuell an die Abläufe und Geräte der jeweiligen Firma an. Neben dem Firmenlogo und Corporate Design lassen sich auch technische Besonderheiten und spezielle Prüfschritte integrieren. So entsteht eine maßgeschneiderte Lösung, die exakt auf den realen Einsatz abgestimmt ist – ganz gleich ob für Einzelmaschinen, Anlagen oder Gerätegruppen mit Seriennummernverwaltung.

- Pflichtfelder mit Validierung: Keine Speicherung ohne vollständige Eingabe

- Dropdowns und Auswahlfelder: Für standardisierte Statusangaben und Maßnahmen

- Automatische Berechnung: z. B. für Prüffristen oder Betriebsstunden seit letzter Wartung

- Ein- und Ausblenden: Felder erscheinen nur bei relevanten Antworten

- Unterschriftsfeld mit Zeitstempel: Rechtssicher direkt im Formular

- Fotofelder: Bilder hochladen oder direkt vom Gerätekamera einfügen

Individualisierungsmöglichkeiten bei digitalen Protokollen

Digitale Wartungsprotokolle lassen sich heute so stark anpassen, dass sie exakt auf die betrieblichen Abläufe abgestimmt sind. Statt generischer Standardformulare erhalten Unternehmen ein Werkzeug, das die eigenen Maschinen, Prüfpunkte, Verantwortlichkeiten und Workflows präzise abbildet. Das steigert nicht nur die Nutzerfreundlichkeit, sondern auch die Qualität der Dokumentation – denn Mitarbeitende finden sich schneller zurecht und machen weniger Fehler.

Die Individualisierung beginnt beim äußeren Erscheinungsbild: Firmenlogo, Farben, Schriftarten und Corporate Design schaffen Vertrauen und Wiedererkennung. Darüber hinaus können Eingabefelder, Pflichtfelder und Logikbausteine so angepasst werden, dass sie mit den tatsächlichen Wartungsroutinen übereinstimmen. Möglich sind auch dynamische Felder, die sich je nach Gerätekategorie ändern – etwa, wenn eine CNC-Maschine andere Prüfpunkte hat als ein Stromaggregat.

Besonders wertvoll sind Schnittstellenfunktionen, mit denen digitale Protokolle an bestehende Systeme angebunden werden können – etwa zur Weitergabe der Daten an Wartungsplaner, ERP- oder DMS-Systeme. Auch automatische E-Mail-Benachrichtigungen, Exportformate (z. B. PDF, CSV) und individuelle Archivierungsregeln gehören zu den Anpassungsoptionen. Damit wird das Protokoll zu einem echten Bestandteil der Betriebsorganisation – statt nur ein Formular zu sein.

Integration in betriebliche Abläufe und Software-Systeme

Ein Wartungsprotokoll ist mehr als ein Einzeldokument – es ist Bestandteil eines betrieblichen Prozesses. Damit es seine volle Wirkung entfalten kann, sollte es möglichst nahtlos in bestehende Abläufe und Systeme eingebunden werden. Dies beginnt bei der Aufgabenverteilung und endet bei der langfristigen Archivierung. In modernen Handwerksbetrieben bedeutet das: digitale Protokolle mit Schnittstellen zu ERP-Systemen, Wartungsplanern oder Cloud-Speichern.

Die Integration sorgt nicht nur für einen durchgängigen Informationsfluss, sondern reduziert auch doppelte Eingaben und Medienbrüche. Protokolle können automatisiert erstellt, ausgefüllt, verteilt und archiviert werden. Gleichzeitig wird der Zugriff auf aktuelle Wartungsdaten einfacher – etwa durch ein Dashboard oder einen zentralen Dokumentenspeicher. Auch Verantwortlichkeiten können über Benutzerrollen klar gesteuert werden.

Formilo bietet zahlreiche Optionen zur Systemintegration – ob lokal auf dem Server, im internen Netzwerk oder cloudbasiert. Von E-Mail-Versand über strukturierte Datenformate (XML, JSON, CSV) bis zur Synchronisation mit branchenspezifischer Software lassen sich individuelle Szenarien realisieren. Das Ziel: Ein Wartungsprotokoll, das nicht nebenherläuft, sondern ein echter Bestandteil des Tagesgeschäfts wird.

- Zuweisung von Prüfaufträgen über Wartungsplaner

- Direkter PDF-Export in zentrale DMS-Systeme

- Echtzeit-Synchronisation mit ERP-/CRM-Software

- Benutzerrollen zur Zugriffskontrolle und Freigabe

- E-Mail-Versand mit vordefiniertem Empfänger

- Import/Export strukturierter Daten (CSV, XML, JSON)

- Anbindung an mobile Geräte und Scanner

- Automatische Versionierung und Änderungsprotokolle

Aufbewahrungspflichten und Archivierung digitaler Wartungsnachweise

Die Dokumentationspflicht endet nicht mit dem Ausfüllen eines Wartungsprotokolls – auch die sachgerechte Aufbewahrung gehört dazu. Je nach Maschinenart, Einsatzbereich und rechtlicher Grundlage gelten unterschiedliche Archivierungsfristen. Für prüfpflichtige Betriebsmittel nach BetrSichV oder Maschinenrichtlinie beträgt die gesetzlich empfohlene Aufbewahrungsdauer meist zehn Jahre. In Versicherungsverträgen oder ISO-Zertifizierungen können darüber hinausgehende Anforderungen definiert sein.

Digitale Protokolle bieten hier klare Vorteile: Sie lassen sich revisionssicher archivieren, schnell durchsuchen und bei Bedarf in Sekunden bereitstellen – ohne manuelle Aktenablage. Entscheidend ist, dass die Archivierung strukturierte Dateinamen, ein einheitliches Format (z. B. PDF/A) und eine klare Zuordnung zur jeweiligen Maschine gewährleistet. Automatische Backups und eine Versionshistorie erhöhen zusätzlich die Ausfallsicherheit und Nachvollziehbarkeit.

Viele Unternehmen setzen inzwischen auf eine hybride Lösung: Mobile Erfassung der Protokolle per Tablet, automatische Speicherung in einem zentralen Verzeichnis und bei Bedarf Ausdruck für die Maschinenakte vor Ort. Wichtig ist, dass Zugriffe auf die Protokolle geregelt sind – und dass niemand versehentlich löschen oder manipulieren kann. Moderne Archivierung heißt: sicher, strukturiert und jederzeit verfügbar.

Vorteile gegenüber Papierprotokollen im betrieblichen Alltag

Digitale Wartungsprotokolle bieten im Vergleich zu klassischen Papierformularen eine Vielzahl praktischer Vorteile. Sie sind nicht nur leichter zu handhaben, sondern sorgen auch für eine deutlich höhere Prozessqualität. Während Papierformulare oft fehleranfällig, unvollständig oder schwer lesbar sind, können digitale Vorlagen mit Pflichtfeldern, Plausibilitätsprüfungen und automatischen Berechnungen ausgestattet werden. Das reduziert Fehler und spart Zeit.

Auch die Nachbearbeitung ist bei digitalen Protokollen wesentlich einfacher. Anstatt Dokumente einzuscannen, abzuheften und manuell zu durchsuchen, lassen sich digitale Formulare nach beliebigen Kriterien filtern, zentral speichern und jederzeit aufrufen. Bei Prüfungen durch Behörden oder Kunden genügt ein Klick – das spart Stress und Suchzeit. Zudem können Formulare sofort in andere Systeme überführt werden, etwa zur Terminplanung oder Materialbestellung.

Nicht zuletzt überzeugen digitale Protokolle durch ihre Flexibilität: Sie lassen sich auf Tablets oder Smartphones ausfüllen, mit Fotodokumentation ergänzen und sogar aus der Ferne freigeben. Gerade bei mobilen Einsätzen oder wechselnden Teams ist das ein klarer Vorteil. Wer auf digitale Wartungsformulare setzt, dokumentiert nicht nur besser – er arbeitet auch moderner und effizienter.

- Fehlervermeidung: Pflichtfelder und Eingabeprüfungen reduzieren Auslassungen

- Zeitersparnis: Kein Einscannen, Ablegen oder manuelles Archivieren mehr

- Suchbarkeit: Alle Protokolle sofort durchsuchbar nach Datum, Gerät oder Prüfer

- Mobilität: Einsatz auf Tablets, Smartphones oder Laptops – auch offline

- Datensicherheit: Backups, Zugriffskontrollen und Schutz vor Verlust

- Nachvollziehbarkeit: Änderungsverfolgung und automatische Versionierung

FAQ: Maschinen-Wartungsprotokoll

Viele Handwerksbetriebe stehen bei der Einführung oder Digitalisierung von Wartungsprotokollen vor ähnlichen Fragen. Dieser FAQ-Bereich fasst die häufigsten Unsicherheiten zusammen und gibt praxisnahe Antworten. Ziel ist es, Klarheit zu schaffen und Entscheidungsprozesse im Betrieb zu erleichtern.

Ob Pflichtinhalte, Aufbewahrungsdauer oder rechtliche Relevanz – mit diesen Antworten erhalten Sie einen schnellen Überblick über die wichtigsten Aspekte. Sie eignen sich auch zur internen Schulung Ihrer Mitarbeitenden oder zur Argumentation gegenüber Kunden, die Wartungsdokumentationen anfordern. Besonders häufig geht es um die Zulässigkeit digitaler Protokolle und deren Beweiskraft im Streitfall.

Für tiefergehende Fragen empfiehlt sich eine individuelle Beratung, z. B. zur Auswahl geeigneter Formularvorlagen oder zur Integration in bestehende Systeme. Die nachfolgenden Punkte bieten eine erste Orientierung für Betriebe, die ihre Prozesse modernisieren und rechtssicher dokumentieren möchten.

- Ist ein Wartungsprotokoll gesetzlich vorgeschrieben? Ja, z. B. nach BetrSichV oder DGUV V3 bei prüfpflichtigen Maschinen.

- Wie lange muss ich ein Wartungsprotokoll aufbewahren? Mindestens 10 Jahre – je nach Maschinenart und Einsatzbereich auch länger.

- Reicht ein handschriftliches Protokoll aus? Formell ja, aber digitale Protokolle sind klar überlegen in Lesbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Archivierung.

- Muss jede Maschine ein eigenes Protokoll bekommen? Empfehlenswert ja – besonders bei audit- oder versicherungsrelevanten Geräten.

- Welche Angaben sind zwingend erforderlich? Datum, Prüfer, Gerätedaten, Prüfpunkte, Mängel, Maßnahmen und Unterschrift.

- Ist ein digitales Protokoll vor Gericht gültig? Ja, sofern es manipulationssicher, signiert und archiviert ist

12 Fakten über Maschinen-Wartungsprotokolle im Handwerk

Wartungsprotokolle sind in vielen Handwerksbetrieben Alltag – und trotzdem werden sie oft unterschätzt. Dabei handelt es sich um zentrale Dokumente, die Sicherheit, Haftung und Betriebsorganisation gleichermaßen betreffen. Die folgenden Fakten liefern praxisrelevantes Wissen auf den Punkt gebracht. Sie eignen sich sowohl zur Sensibilisierung von Mitarbeitenden als auch zur Optimierung betrieblicher Abläufe.

Wer sich mit den technischen, rechtlichen und organisatorischen Hintergründen von Wartungsprotokollen beschäftigt, erkennt schnell: Diese Formulare sind keine lästige Pflicht, sondern ein strategisches Werkzeug. Sie schützen vor Ausfällen, sichern Prozesse und schaffen Vertrauen bei Kunden, Behörden und Versicherungen. Die Fakten zeigen, wie vielseitig und wertvoll gut geführte Protokolle wirklich sind.

Jeder einzelne Punkt kann im Alltag den Unterschied machen – ob bei einer Maschinenprüfung, einem Kundenbesuch oder einem Versicherungsfall. Klar ist: Ein durchdachtes Protokollsystem zahlt sich langfristig aus. Wer es richtig einsetzt, gewinnt an Effizienz, Sicherheit und Professionalität.

- Wartungsprotokolle sind bei vielen Maschinen gesetzlich vorgeschrieben

- Sie dienen als Nachweis gegenüber Berufsgenossenschaft und Versicherungen

- Digitale Protokolle verhindern typische Fehler wie unleserliche Einträge

- Sie lassen sich automatisiert archivieren, durchsuchen und auswerten

- Einheitliche Vorlagen sparen Zeit und erhöhen die Dokumentationsqualität

- Fotodokumentation im Formular unterstützt die Nachvollziehbarkeit

- PDF-Formulare funktionieren auch ohne Internet – ideal für mobile Einsätze

- Webformulare ermöglichen automatische Erinnerungen und Datenauswertung

- Aufbewahrungspflichten betragen je nach Gerätetyp bis zu zehn Jahre

- Interaktive Protokolle führen den Nutzer durch alle relevanten Prüfpunkte

- Fehlende Protokolle können im Schadensfall zu Haftungsproblemen führen

- Ein gutes Protokoll steigert die Außenwirkung und Kundenwahrnehmung