Wartungsprotokoll Schaltschrank & elektrische Anlagen im Handwerk

Kurzfassung des Artikels

Ein Wartungsprotokoll für Schaltschrank und elektrische Anlagen ist für Handwerksbetriebe unverzichtbar – es erfüllt gesetzliche Anforderungen, dokumentiert Zustände und schützt vor Haftungsrisiken. Der Artikel erklärt, welche rechtlichen Vorgaben gelten, welche Inhalte ins Protokoll gehören und worin sich Wartung, Inspektion und Instandsetzung unterscheiden. Anhand praxisnaher Checklisten und Musterbeispiele zeigt er, wie Betriebe professionelle Protokolle erstellen und dabei häufige Fehler vermeiden. Außerdem werden digitale und analoge Lösungen verglichen und Tipps zur Integration ins Tagesgeschäft gegeben. Auch auf die Anforderungen an Fachpersonal und relevante Normen wird eingegangen. Der Text ist ein umfassender Leitfaden für Betriebe, die ihre Wartungsdokumentation rechtssicher, effizient und nachvollziehbar gestalten möchten.

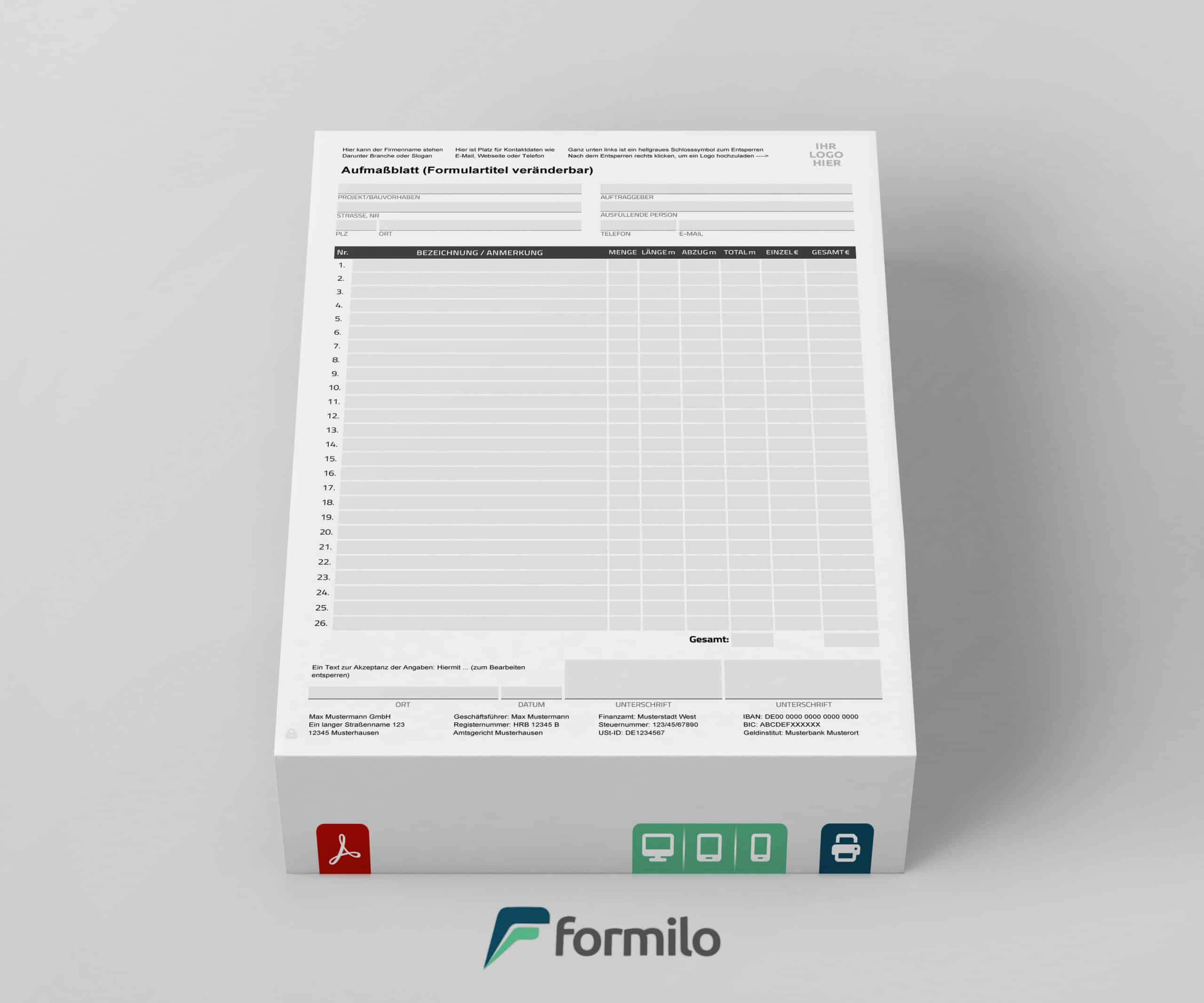

Sie sind auf der Suche nach Wartungsprotokoll Vorlagen?

Wählen Sie eine fertige Vorlage zum Download oder lassen Sie sich eine maßgeschneiderte Version erstellen.

Einführung und Bedeutung von Wartungsprotokollen im Handwerk

Wartungsprotokolle gehören zu den unverzichtbaren Werkzeugen im handwerklichen Alltag, insbesondere im Bereich der Elektrotechnik. Sie dokumentieren durchgeführte Maßnahmen, den Zustand von Anlagen und ermöglichen eine transparente Nachverfolgbarkeit für Kunden, Versicherungen und Behörden. Gerade in handwerklichen Betrieben, in denen Schaltschränke und elektrische Anlagen regelmäßig geprüft und gewartet werden müssen, dienen Wartungsprotokolle der rechtlichen Absicherung und Prozessoptimierung.

Ein sauber geführtes Wartungsprotokoll schafft Verbindlichkeit: Es hält nicht nur fest, wann welche Maßnahmen durchgeführt wurden, sondern auch, ob Mängel festgestellt oder behoben wurden. Diese Dokumentation ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal für Handwerksbetriebe und beugt zugleich unnötigen Diskussionen mit Kunden oder Prüfbehörden vor. Fehlerhafte, unvollständige oder gänzlich fehlende Protokolle können im Schadensfall teuer werden – bis hin zur persönlichen Haftung des Betriebsinhabers.

Der Aufwand für eine professionelle Wartungsdokumentation ist überschaubar, der Nutzen jedoch enorm. Es entsteht nicht nur ein technisches Gedächtnis der Anlage, sondern auch eine Grundlage für zukünftige Wartungen, Modernisierungen oder Erweiterungen. Damit leisten Wartungsprotokolle einen wichtigen Beitrag zur Betriebssicherheit, Qualitätssicherung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

- Rechtssicherheit bei Prüfpflichten und im Schadensfall

- Transparenz gegenüber Kunden, Versicherern und Prüfern

- Planungshilfe für künftige Wartungsintervalle

- Dokumentation von Mängeln und durchgeführten Maßnahmen

- Wissensspeicher bei Personalwechsel oder Ausfall

- Erhöhung der Betriebssicherheit

- Vermeidung von Doppelarbeiten und Missverständnissen

- Nachweis für Gewährleistungs- oder Garantieansprüche

Geltende Vorschriften und rechtliche Grundlagen

Wartungsprotokolle für Schaltschränke und elektrische Anlagen sind keine freiwillige Maßnahme, sondern in vielen Fällen gesetzlich vorgeschrieben. Die rechtlichen Anforderungen ergeben sich unter anderem aus der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), der DGUV Vorschrift 3 sowie verschiedenen DIN VDE-Normen. Diese Regelwerke legen fest, in welchen Abständen Prüfungen erfolgen müssen, wer sie durchführen darf und wie die Ergebnisse zu dokumentieren sind.

Gemäß BetrSichV § 14 ist der Arbeitgeber verpflichtet, Arbeitsmittel regelmäßig auf ihren sicheren Zustand prüfen zu lassen. Für elektrische Betriebsmittel und Anlagen konkretisiert die DGUV Vorschrift 3 diese Pflicht. Sie fordert, dass sowohl ortsveränderliche als auch ortsfeste elektrische Anlagen von Elektrofachkräften geprüft und deren Zustand dokumentiert wird. Die Prüfung muss dabei nachvollziehbar und reproduzierbar sein – was nur durch ein professionelles Wartungsprotokoll erfüllt werden kann.

Auch Normen wie DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100 oder DIN EN 61439 definieren Anforderungen an die Prüfung und Dokumentation elektrischer Anlagen. Wer hier unvollständig arbeitet oder keine Wartungsdokumentation führt, setzt sich einem erheblichen Risiko aus – sowohl was Versicherungsschutz als auch mögliche Haftung betrifft. Protokolle sind also nicht nur nützlich, sondern im Schadensfall entscheidend.

Warum Wartungsprotokolle für Schaltschrank & Elektroanlagen besonders wichtig sind

Elektrische Anlagen und Schaltschränke zählen zu den sicherheitsrelevanten Komponenten in jedem Gebäude. Ihre regelmäßige Überprüfung ist nicht nur gesetzlich gefordert, sondern schützt auch Leben, Sachwerte und die unterbrechungsfreie Funktion technischer Prozesse. Gerade im Handwerk sind Ausfälle oder Sicherheitsmängel oft mit hohen Folgekosten verbunden – von Produktionsstillständen bis hin zu Regressforderungen. Wartungsprotokolle dokumentieren den Zustand der Anlage, zeigen Schwachstellen auf und bilden die Grundlage für präventive Maßnahmen.

Im Vergleich zu anderen Gewerken sind elektrische Anlagen besonders fehleranfällig: durch Staub, Temperaturunterschiede, Vibrationen, Korrosion oder unsachgemäße Nutzung. Ein lückenlos geführtes Protokoll schafft Klarheit, welche Komponenten wann geprüft, gereinigt oder ersetzt wurden. Das schützt nicht nur vor Schäden, sondern hilft auch, Haftungsrisiken zu minimieren. Gerade im Schadensfall fordern Versicherungen und Gutachter den Nachweis der regelmäßigen und fachgerechten Wartung – hier entscheidet oft das Protokoll über Leistung oder Ablehnung.

Wartungsprotokolle sind somit ein unverzichtbarer Bestandteil der betrieblichen Sicherheitsstrategie. Sie liefern nicht nur technische Informationen, sondern stärken das Vertrauen der Kunden und Auftraggeber. Wer dokumentiert, zeigt Professionalität – und ist auf der sicheren Seite.

- Hohe Gefährdungspotenziale: Elektrische Anlagen bergen Risiken wie Brand, Stromschlag oder Anlagenausfall. Eine Wartungsdokumentation senkt diese erheblich.

- Versicherungsrelevanz: Ohne lückenlose Nachweise verweigern Versicherer im Schadensfall oft die Leistung.

- Technische Komplexität: Schaltschränke enthalten zahlreiche Komponenten, deren Zustand regelmäßig geprüft werden muss.

- Langfristiger Werterhalt: Durch frühzeitiges Erkennen von Verschleiß wird teuren Reparaturen vorgebeugt.

- Verpflichtung nach Normen und Verordnungen: Die DGUV Vorschrift 3 und VDE-Normen fordern nachvollziehbare Prüfberichte.

- Kundentransparenz: Auftraggeber erhalten einen objektiven Nachweis über Zustand und ausgeführte Maßnahmen.

Aufbau und Bestandteile eines Wartungsprotokolls

Ein Wartungsprotokoll ist nur dann brauchbar, wenn es vollständig, klar strukturiert und praxisnah aufgebaut ist. Es muss für jede Anlage reproduzierbar und nachvollziehbar dokumentieren, was geprüft wurde, mit welchem Ergebnis und welche Maßnahmen ergriffen wurden. Die Struktur sollte einheitlich sein und sich in jedem Wartungsdurchgang wiederholen, um eine konsistente Qualität zu gewährleisten – sowohl intern als auch bei externen Prüfungen.

Ein professionelles Protokoll enthält alle relevanten Informationen zur Anlage selbst, zur durchführenden Person, zu Datum und Uhrzeit sowie zu den durchgeführten Prüfungen und deren Bewertung. Besonders wichtig sind klare Felder für Mängel, Maßnahmen, Prüfmethoden, Prüfergebnisse und die abschließende Bewertung. Je nach Anlagentyp können weitere spezifische Felder ergänzt werden, zum Beispiel zur Isolationsmessung, Thermografie oder Überspannungsschutz.

Durch den modularen Aufbau lässt sich ein solches Protokoll sowohl für einfache Installationen als auch für komplexe Systeme nutzen. Viele Handwerksbetriebe setzen heute auf digitale Vorlagen, um Zeit zu sparen, Medienbrüche zu vermeiden und Daten revisionssicher zu archivieren.

- Deckblatt: Name des Betriebs, Objektadresse, Ansprechpartner, Datum, Art der Prüfung

- Anlagendaten: Bezeichnung, Standort, Hersteller, Seriennummer, Baujahr

- Prüferangaben: Name, Qualifikation, Unterschrift, Zeitstempel

- Checkliste: Einzelne Prüfpunkte mit Ja/Nein-Feldern oder Statusangaben

- Mängelliste: Beschreibung festgestellter Defekte oder Abweichungen

- Maßnahmen: Angabe der ergriffenen oder empfohlenen Korrekturen

- Messwerte: Dokumentation technischer Kennzahlen (z. B. Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz)

- Zusätzliche Hinweise: Platz für Fotos, Skizzen oder besondere Bemerkungen

- Freigabe: Endkontrolle und abschließende Beurteilung mit Datum und Unterschrift

Unterschiede zwischen Wartung, Inspektion und Instandsetzung

Im technischen Kontext – besonders bei elektrischen Anlagen – werden die Begriffe Wartung, Inspektion und Instandsetzung oft vermischt oder gleichbedeutend verwendet. Dabei beschreiben sie klar voneinander abgegrenzte Maßnahmen mit jeweils eigenen Zielsetzungen, Verantwortlichkeiten und rechtlichen Rahmenbedingungen. Für eine saubere Dokumentation im Protokoll ist es essenziell, die Unterschiede korrekt zu verstehen und anzuwenden.

Wartung umfasst vorbeugende Maßnahmen wie Reinigung, Schmierung oder Austausch von Verschleißteilen, um den Sollzustand einer Anlage zu erhalten. Sie ist planbar, regelmäßig durchzuführen und Bestandteil jeder betrieblichen Instandhaltungsstrategie. Die Inspektion hingegen dient der Feststellung des Ist-Zustands – sie erfasst Verschleiß, Schäden oder Abweichungen, ohne dabei Veränderungen an der Anlage vorzunehmen. Ihr Zweck ist die Früherkennung von Störungen und das Einleiten weiterer Schritte.

Die Instandsetzung wiederum kommt zum Einsatz, wenn bereits eine Störung oder ein Defekt vorliegt. Sie verfolgt das Ziel, die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen. Während Wartung und Inspektion auch präventiv wirken, ist die Instandsetzung reaktiv. Im Protokoll sollte stets deutlich werden, welche dieser Maßnahmen durchgeführt wurde – auch im Hinblick auf Nachweise bei Prüfbehörden oder Versicherern.

Beispielhafte Checkliste für die Wartung elektrischer Anlagen

Eine klar strukturierte Checkliste ist das Herzstück jedes Wartungsprotokolls. Sie sorgt dafür, dass keine Prüfpunkte übersehen werden und erleichtert dem Fachpersonal die systematische Abarbeitung der Aufgaben. Die folgende Aufstellung orientiert sich an den häufigsten Wartungsanforderungen für Schaltschränke und elektrische Anlagen im Handwerk und kann je nach Betriebsgröße und Anlagenart erweitert oder reduziert werden.

Die Checkliste dient nicht nur der Effizienz, sondern auch der Rechtssicherheit: Jedes abgehakte Element dokumentiert eine ausgeführte Maßnahme. Gerade bei wiederkehrenden Prüfungen oder externen Kontrollen lassen sich dadurch Zustand und Pflegezustand einer Anlage zuverlässig nachverfolgen. Wichtig ist, dass die Prüfpunkte eindeutig formuliert sind und jeweils mit einem Status (z. B. „in Ordnung“, „nicht in Ordnung“, „nicht zutreffend“) versehen werden.

Digitale Checklisten bieten zusätzlich die Möglichkeit, Messwerte direkt zu erfassen, Fotos anzuhängen und bei Bedarf Warnungen oder Hinweise automatisiert zu generieren. Für viele Handwerksbetriebe ist das ein entscheidender Vorteil im Tagesgeschäft.

- Gehäuse und Türen auf äußere Beschädigungen prüfen

- Sauberkeit und Staubfreiheit im Innenraum kontrollieren

- Verschraubungen auf festen Sitz überprüfen

- Leitungseinführungen und Kabelzugentlastung kontrollieren

- Korrosionsanzeichen an Metallteilen dokumentieren

- Funktion von Sicherungen, FI-Schaltern und Leitungsschutzschaltern testen

- Isolationswiderstand mit geeignetem Messgerät messen

- Kennzeichnungen und Beschriftungen auf Lesbarkeit prüfen

- Thermografie durchführen (falls erforderlich)

- Einhalten der vorgeschriebenen Lüftung und Temperaturgrenzen prüfen

- Überspannungsschutzmodule auf ordnungsgemäßen Zustand kontrollieren

- Messwerte dokumentieren und mit Vorwerten vergleichen

- Protokoll abschließen und Prüferangaben ergänzen

Tipps für die praxisnahe Erstellung eigener Wartungsprotokolle

Ein Wartungsprotokoll ist nur dann alltagstauglich, wenn es exakt zum Betrieb passt – sowohl inhaltlich als auch organisatorisch. Wer Protokolle zu kompliziert gestaltet, riskiert, dass sie unvollständig ausgefüllt werden oder in der Praxis scheitern. Gute Vorlagen hingegen fügen sich in den Arbeitsalltag ein, sparen Zeit und liefern belastbare Informationen. Damit das gelingt, sollten sie mit Blick auf die Praxis entwickelt werden: verständlich, vollständig, flexibel.

Viele Handwerksbetriebe beginnen mit einer einfachen Word-Tabelle und stoßen schnell an Grenzen. Besser sind strukturierte Vorlagen, die klar zwischen Pflicht- und Freifeldern unterscheiden, logisch aufgebaut sind und eine einfache Navigation ermöglichen – gerade bei umfangreicheren Anlagen. Zudem sollte das Layout so gestaltet sein, dass auch unter Baustellenbedingungen (z. B. mit Handschuhen, auf dem Tablet) gearbeitet werden kann.

Wer regelmäßig ähnliche Anlagen betreut, profitiert von modularen Bausteinen im Protokoll. Diese lassen sich je nach Anlagentyp ein- oder ausblenden, wodurch die Vorlage anpassbar und zugleich effizient bleibt. So entsteht ein Werkzeug, das echte Unterstützung bietet statt bürokratischen Ballast zu verursachen.

- Standardfelder definieren: Immer gleiche Basisdaten wie Ort, Prüfer, Objekt-Nr. bereits vorausfüllen

- Modularer Aufbau: Einzelne Prüfbereiche (z. B. Schutzmaßnahmen, Thermografie) als Blöcke einbinden

- Vorgabewerte nutzen: Checkboxen oder Dropdown-Menüs für typische Auswahlfelder vorgeben

- Platz für Fotos & Skizzen: Freifelder zum Einfügen visueller Belege und Anmerkungen vorsehen

- Digitale Formularnutzung: Einsatz von ausfüllbaren PDFs oder Tablets mit automatischer Datenübernahme

- Fehlerquellen minimieren: Pflichtfelder farblich kennzeichnen und Validierungen nutzen

Digitale vs. analoge Protokollführung im Handwerk

Im Handwerk stehen Betriebe zunehmend vor der Entscheidung, ob Wartungsprotokolle weiterhin in Papierform oder digital geführt werden sollen. Beide Varianten haben ihre Berechtigung – doch die Unterschiede hinsichtlich Effizienz, Nachvollziehbarkeit und Fehleranfälligkeit sind erheblich. Während analoge Protokolle in manchen Situationen unkomplizierter erscheinen, setzen sich digitale Lösungen in der Praxis immer stärker durch.

Digitale Protokolle bieten klare Vorteile: Sie lassen sich schneller ausfüllen, archivieren und auswerten. Wiederkehrende Felder können vorausgefüllt werden, Messwerte direkt übertragen und Fotos eingebettet werden. Medienbrüche entfallen, die Daten sind langfristig abrufbar und manipulationssicher. Gerade bei mehreren Monteuren oder vielen gleichartigen Objekten ist das ein Effizienzgewinn.

Analoge Protokolle hingegen sind unabhängig von Strom, Software oder Geräten. Sie eignen sich, wenn unter schwierigen Bedingungen gearbeitet wird – etwa bei Feuchtigkeit, Staub oder schlechtem Empfang. Doch die spätere Digitalisierung kostet Zeit und birgt Fehlerpotenzial. Wer langfristig effizient arbeiten möchte, sollte digitale Varianten prüfen und dabei die Bedürfnisse des eigenen Betriebs berücksichtigen.

Häufige Fehler bei der Protokollierung und wie man sie vermeidet

Selbst engagierte Fachkräfte machen bei der Wartungsdokumentation typische Fehler – oft aus Zeitdruck oder fehlender Struktur. Diese kleinen Versäumnisse können im Ernstfall schwerwiegende Folgen haben: von Nacharbeiten bis hin zur persönlichen Haftung. Wer solche Fehler kennt, kann sie gezielt vermeiden und die Qualität seiner Protokolle deutlich verbessern. Es gilt der Grundsatz: Nur was dokumentiert ist, gilt als gemacht.

Häufig werden Formulare lückenhaft ausgefüllt oder wichtige Angaben fehlen komplett. Auch unscharfe Formulierungen, fehlerhafte Messwerte oder das Fehlen von Unterschriften sind gängige Probleme. Hinzu kommen unleserliche Handschriften bei analogen Protokollen oder nicht gespeicherte Änderungen bei digitalen Varianten. Diese Schwächen lassen sich mit wenigen Maßnahmen vermeiden.

Wichtig ist eine saubere Schulung des Personals, eine klare Vorlage mit Pflichtfeldern und eine regelmäßige interne Kontrolle. Mit digital ausfüllbaren Protokollen sinkt das Fehlerpotenzial zusätzlich – vorausgesetzt, sie sind gut aufgebaut und auf den Einsatz im Handwerk abgestimmt.

- Unvollständig ausgefüllte Protokolle ohne Messwerte oder Prüferdaten

- Fehlende oder falsche Datumsangaben

- Unleserliche Handschrift bei analogen Formularen

- Unklare oder widersprüchliche Formulierungen

- Vergessene Unterschriften oder Freigaben

- Keine eindeutige Identifikation der geprüften Anlage

- Verwendung veralteter oder unpassender Vorlagen

- Nicht dokumentierte Mängel oder Maßnahmen

So nutzen Betriebe Wartungsprotokolle zur Haftungsabsicherung

Wartungsprotokolle haben im Schadensfall eine zentrale juristische Funktion. Sie können darüber entscheiden, ob ein Betrieb haftbar gemacht wird – oder ob er nachweisen kann, dass er seiner Prüfpflicht nachgekommen ist. Gerade bei elektrischen Anlagen, die ein hohes Gefährdungspotenzial bergen, verlangen Versicherer und Ermittlungsbehörden lückenlose Nachweise. Betriebe, die Wartungsmaßnahmen konsequent dokumentieren, sichern sich somit nicht nur technisch, sondern auch rechtlich ab.

Ein sauber geführtes Wartungsprotokoll schafft Beweisbarkeit. Es zeigt auf, dass Prüfungen fristgerecht, fachgerecht und mit geeignetem Prüfmittel erfolgt sind. Wer als Betrieb im Streitfall kein vollständiges Protokoll vorlegen kann, riskiert empfindliche Konsequenzen – von Kürzungen durch Versicherer bis hin zu persönlichen Haftungsansprüchen der Geschäftsführung. Deshalb ist es essenziell, nicht nur zu prüfen, sondern dies auch gerichtsfest zu dokumentieren.

Doch Protokolle allein reichen nicht. Sie müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, um vor Gericht Bestand zu haben. Dazu gehören unter anderem die eindeutige Identifikation der geprüften Anlage, die Unterschrift des Prüfers, die Erkennbarkeit von Fristen sowie Angaben zur eingesetzten Prüftechnik. Digitale Vorlagen mit systematischen Pflichtfeldern helfen, nichts zu vergessen.

- Dokumentationspflicht erfüllen: Protokolle beweisen, dass Prüfungen ordnungsgemäß durchgeführt wurden

- Versicherungsschutz sichern: Viele Versicherer verlangen Nachweise bei elektrischen Schäden

- Haftungsrisiko minimieren: Vollständige Protokolle schützen vor persönlichen Ansprüchen

- Wiederholbarkeit gewährleisten: Protokolle zeigen, wie und womit geprüft wurde

- Regelmäßigkeit nachweisen: Chronologische Dokumentation dient als Fristennachweis

- Falschaussagen verhindern: Klare Faktenlage vermeidet Spekulationen im Schadensfall

Anforderungen an Fachpersonal bei der Wartung und Protokollierung

Die Wartung elektrischer Anlagen darf nur von Personen durchgeführt werden, die über die nötige Qualifikation und Erfahrung verfügen. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass solche Arbeiten ausschließlich von Elektrofachkräften oder unter deren Leitung erfolgen dürfen. Diese Fachkräfte müssen nicht nur über technisches Wissen verfügen, sondern auch in der Lage sein, Gefahren richtig einzuschätzen und die Ergebnisse sachgerecht zu dokumentieren.

Für die Protokollierung bedeutet das: Nur wer die Anlage fachlich beurteilen kann, ist auch in der Lage, ein valides Protokoll zu erstellen. Einfache Tätigkeiten wie Sichtprüfungen oder Reinigungen dürfen zwar unterwiesene Personen durchführen, doch die abschließende Bewertung, insbesondere bei Messungen, muss immer durch qualifiziertes Personal erfolgen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Protokolle auch als rechtliche Absicherung dienen sollen.

Auch die Kenntnis relevanter Normen wie DIN VDE 0100-600, VDE 0105-100 oder die DGUV Vorschrift 3 gehört zum Anforderungsprofil. Nur wenn das Prüfpersonal die Normen kennt und anwenden kann, sind die Ergebnisse aussagekräftig. Fortbildungen, Schulungen und regelmäßige Unterweisungen sind deshalb unerlässlich – ebenso wie das Bewusstsein für die Verantwortung, die mit jeder Unterschrift unter einem Wartungsprotokoll einhergeht.

Praxisbeispiel: Muster-Wartungsprotokoll für einen Schaltschrank

Ein praxistaugliches Wartungsprotokoll für einen Schaltschrank im Handwerk muss klar strukturiert, vollständig und schnell ausfüllbar sein. Es sollte alle prüfrelevanten Punkte abdecken, dabei aber nicht überfrachtet sein. Das folgende Muster zeigt, wie eine typische Wartung strukturiert und dokumentiert werden kann. Es dient als Vorlage für ähnliche Fälle im gewerblichen Einsatz und lässt sich betriebsspezifisch anpassen.

Das Musterprotokoll ist so aufgebaut, dass es sowohl auf Papier als auch digital eingesetzt werden kann. Pflichtfelder und Freifelder sind klar getrennt, alle Messwerte werden direkt im Formular erfasst. Die Prüferangaben sind eindeutig, und es besteht Platz für ergänzende Hinweise oder Fotodokumentation. Auf diese Weise entsteht ein belastbares, normgerechtes Dokument.

Die folgenden Punkte zeigen den typischen Aufbau eines Wartungsprotokolls anhand eines konkreten Einsatzbeispiels im Elektrohandwerk. Es handelt sich um ein stark vereinfachtes Muster, das jedoch alle relevanten Kernbereiche abdeckt und somit als praxisnaher Leitfaden dienen kann.

- Objektbezeichnung: Werkstatt Müller, Stromkreisverteilung EG

- Datum der Wartung: 18.03.2025

- Durchgeführt von: Max Weber, Elektrofachkraft

- Prüfmethoden: Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Messung Isolationswiderstand

- Ergebnisse:

- Äußere Prüfung: Keine Schäden sichtbar

- Klemmen: Nachgezogen, teilweise gelockert

- FI-Test: Auslösung bei 28 mA → in Ordnung

- Isolationsmessung L–PE: 1,2 MΩ → grenzwertig

- Empfohlene Maßnahmen:

- Austausch beschädigter Kabeleinführung

- Nachprüfung in 3 Monaten empfohlen

- Freigabe durch: Max Weber, Unterschrift & Stempel

- Anlagenstatus: Eingeschränkt betriebsbereit, Nachkontrolle erforderlich

Möglichkeiten der Integration in betriebliche Abläufe

Ein Wartungsprotokoll entfaltet seinen Nutzen erst dann vollständig, wenn es nicht isoliert, sondern eingebettet in die betrieblichen Abläufe verwendet wird. Das beginnt bei der Planung und reicht über die Durchführung bis hin zur Auswertung und Archivierung. Viele Betriebe unterschätzen, wie viel Zeit und Qualität sich gewinnen lässt, wenn das Protokoll fest im täglichen Workflow verankert ist. So wird es vom Pflichtdokument zum Werkzeug.

Der Schlüssel zur erfolgreichen Integration liegt in klaren Zuständigkeiten, standardisierten Abläufen und digitalen Hilfsmitteln. Je besser das Protokoll in das bestehende Auftragsmanagement eingebunden ist, desto effektiver können Wartungen durchgeführt und dokumentiert werden. Auch Schulung, Datenweitergabe und Nachverfolgung lassen sich optimieren, wenn das Protokoll Teil des Systems wird – nicht nur ein loses Formular im Schrank.

Je nach Betriebsgröße und Organisationsform gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Wartungsprotokolle einzubinden. Die folgende Liste zeigt bewährte Maßnahmen, wie Formulare reibungslos in den Alltag eines Handwerksbetriebs integriert werden können.

- Vorlagen im Auftragsmanagement verknüpfen: Wartungsprotokolle direkt in digitale Aufträge einbinden

- Monteur-Checklisten standardisieren: Einheitliche Prüfstruktur für alle Mitarbeitenden

- QR-Codes am Schaltschrank anbringen: Digitales Protokoll per Scan starten

- Regeltermine im Kalender setzen: Automatische Erinnerungen für fällige Wartungen

- Archivierung automatisieren: Protokolle nach Abschluss automatisch ablegen

- Kundenzugang schaffen: Wartungsergebnisse digital freigeben und kommunizieren

Aktuelle Normen und technische Regeln für Elektroanlagen

Die Wartung elektrischer Anlagen und Schaltschränke im Handwerk unterliegt einer Vielzahl an technischen Regelwerken. Diese Normen sind verbindlich, wenn es um die Sicherheit, den ordnungsgemäßen Betrieb und die Dokumentation der Anlagen geht. Wer hier nachlässig ist, riskiert nicht nur die Betriebssicherheit, sondern auch Bußgelder oder Versicherungsprobleme. Eine regelmäßige Kenntnisaktualisierung der jeweils geltenden Vorschriften ist daher Pflicht für jeden Fachbetrieb.

Besonders relevant sind in Deutschland die VDE-Normen und Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Die DGUV Vorschrift 3 verpflichtet Betriebe, elektrische Anlagen regelmäßig zu prüfen. Die VDE-Normen wie DIN VDE 0100-600 (Erstprüfung) und DIN VDE 0105-100 (Wiederholungsprüfungen) regeln konkrete Anforderungen an Messverfahren, Prüfumfang und Verantwortlichkeiten. Auch Normen wie DIN EN 61439 (Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen) spielen bei der Konfiguration von Schaltschränken eine große Rolle.

Alle diese Regelwerke verfolgen das Ziel, Menschen, Anlagen und Sachwerte vor elektrischen Gefahren zu schützen. Sie schreiben zudem eine umfassende Dokumentation aller Prüfungen vor – was Wartungsprotokolle in den Rang eines rechtlich relevanten Nachweises hebt. Ein sauber dokumentiertes Protokoll ist daher auch ein Beleg für die Einhaltung dieser Normen – und schützt vor Haftung und Regress.

Fazit: So profitieren Handwerksbetriebe von professionellen Wartungsprotokollen

Wartungsprotokolle sind weit mehr als nur Pflichtdokumente – sie sind ein strategisches Werkzeug für Handwerksbetriebe. Sie schaffen Rechtssicherheit, verbessern interne Abläufe, erhöhen die Transparenz gegenüber Kunden und sichern langfristig den Werterhalt technischer Anlagen. Wer sie konsequent nutzt, arbeitet effizienter, haftungssicherer und professioneller.

Ein durchdachtes Protokollsystem bringt Ordnung, Planbarkeit und Nachvollziehbarkeit in den Wartungsalltag. Vor allem digitale Vorlagen bieten hierbei neue Möglichkeiten, vom strukturierten Prüfablauf bis zur automatisierten Archivierung. Sie machen Wartung zu einem festen Bestandteil des Qualitätsmanagements – mit echtem Mehrwert für Betrieb und Auftraggeber.

Der Aufwand für die Einführung ist gering – der Nutzen dauerhaft. Professionelle Wartungsprotokolle sind daher kein Zusatz, sondern eine zentrale Komponente moderner Betriebsführung im Handwerk.

- Schnellerer Ablauf durch strukturierte Prüffelder

- Weniger Fehler und Auslassungen dank Checklisten

- Bessere Absicherung im Streitfall oder bei Schäden

- Höheres Vertrauen beim Kunden durch Transparenz

- Wirtschaftlicher Vorteil durch optimierte Wartungsintervalle

- Bessere Zusammenarbeit zwischen Büro und Außendienst

- Wissensspeicher für künftige Mitarbeiter oder Prüfer

- Nachweis der Gesetzeskonformität bei Prüfungen