Personalfragebogen für neue Mitarbeiter: Pflichtangaben, Stolperfallen und rechtliche Grundlagen

Kurzfassung des Artikels

Ein Personalfragebogen ist ein zentrales Instrument bei der Einstellung neuer Mitarbeiter. Arbeitgeber müssen dabei bestimmte Pflichtangaben wie Stammdaten, Steuerinformationen und Sozialversicherungsdaten abfragen, während freiwillige Angaben strengen rechtlichen Grenzen unterliegen. Der Artikel erklärt, welche rechtlichen Vorgaben – etwa durch DSGVO und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz – zu beachten sind und zeigt häufige Fehlerquellen wie unzulässige Fragen oder mangelnde Transparenz auf. Er gibt Tipps zur klaren und nutzerfreundlichen Gestaltung sowie zur digitalen Umsetzung. Leser erfahren zudem, wie sich ein Personalfragebogen vom Personalstammblatt unterscheidet, welche Vorteile digitale Lösungen bringen und worauf bei Standardvorlagen oder Individualentwicklungen geachtet werden sollte. Eine Checkliste hilft Arbeitgebern, keine wichtigen Inhalte zu vergessen. Der Beitrag schließt mit häufig gestellten Fragen und relevanten Fakten zur sicheren Nutzung in der Praxis.

Personalfragebogen Vordruck gesucht?

Sie haben die Wahl: Vorgefertigten Vordruck unter vielen Varianten aussuchen oder eigenen Vordruck bauen lassen.

Einführung: Wozu dient ein Personalfragebogen?

Gerade in mittelständischen Unternehmen und bei wachstumsstarken Betrieben hilft der Fragebogen dabei, eine standardisierte Datengrundlage für neue Mitarbeiter zu schaffen. Er ersetzt dabei nicht den Arbeitsvertrag oder das Personalstammblatt, sondern ergänzt diese sinnvoll um freiwillige und verpflichtende Angaben, die der Arbeitgeber benötigt, um seine Pflichten ordnungsgemäß erfüllen zu können.

Ein gut gestalteter Personalfragebogen entlastet die Personalabteilung, erhöht die Datenqualität und minimiert Rückfragen. Gleichzeitig kann er den Onboarding-Prozess beschleunigen, indem alle erforderlichen Informationen rechtzeitig bereitgestellt werden. In vielen Fällen ist er auch Voraussetzung für eine digitale Personalakte oder die automatisierte Datenverarbeitung in HR-Systemen.

- Zweck: Erhebung aller arbeitsrelevanten Daten vor Arbeitsbeginn – effizient, vollständig und vergleichbar.

- Rechtliche Absicherung: Dokumentation der mitarbeiterseitig bereitgestellten Informationen zur Absicherung im Arbeitsrecht.

- Grundlage für Prozesse: Ausgangsbasis für Lohnabrechnung, Sozialversicherung, Zugriffsrechte, IT-Konten und vieles mehr.

- Standardisierung: Einheitliche Datenerfassung bei allen Neueinstellungen reduziert Fehler und spart Zeit.

- Entlastung: Personalabteilungen vermeiden durch strukturierte Vorabinformationen unnötige Rückfragen.

- Onboarding: Der Fragebogen ist ein zentraler Bestandteil strukturierter Onboarding-Prozesse.

- Ergänzung zum Vertrag: Der Fragebogen ersetzt nicht den Arbeitsvertrag, sondern liefert begleitende Angaben.

Pflichtangaben: Welche Daten müssen erfasst werden?

Ein Personalfragebogen enthält zahlreiche Pflichtangaben, die zur Durchführung eines rechtskonformen Arbeitsverhältnisses notwendig sind. Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen von neuen Mitarbeitenden einzuholen, etwa um Sozialversicherungsbeiträge korrekt abzuführen oder um gesetzliche Meldepflichten zu erfüllen. Diese Angaben dürfen daher ohne Einwilligung des Arbeitnehmers erhoben werden.

Wichtig ist dabei, ausschließlich Daten abzufragen, die für das Arbeitsverhältnis erforderlich sind. Daten, die keinen direkten Bezug zur Tätigkeit oder zur gesetzlichen Erfüllung der Arbeitgeberpflichten haben, dürfen nicht als Pflichtfeld behandelt werden. Bei Verstößen drohen Datenschutzverstöße nach DSGVO, die erhebliche Bußgelder zur Folge haben können.

Der Umfang der Pflichtangaben variiert je nach Branche und Tätigkeit. Im gewerblichen Bereich sind andere Daten nötig als etwa im öffentlichen Dienst oder bei Werkverträgen. Trotzdem gibt es eine feste Grundstruktur, an der sich jedes Unternehmen orientieren sollte.

- Stammdaten: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Familienstand.

- Kontaktdaten: Telefonnummer, E-Mail-Adresse – für Rückfragen und interne Kommunikation.

- Bankverbindung: Für die Lohnüberweisung müssen IBAN und Name der Bank abgefragt werden.

- Sozialversicherung: Sozialversicherungsnummer, Krankenkasse, Rentenversicherungsnummer.

- Steuerdaten: Steueridentifikationsnummer, Steuerklasse, Kinderfreibeträge – wichtig für Lohnabrechnung.

- Beschäftigungsstatus: Angaben zu weiteren Arbeitsverhältnissen zur Prüfung auf Mehrfachbeschäftigung.

- Arbeitsgenehmigung: Bei Nicht-EU-Bürgern muss die aktuelle Arbeitserlaubnis vorliegen.

- Beitragsgruppen: Angaben zur Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung.

- Schwerbehindertenstatus: Angabe erforderlich, wenn ein Anspruch auf Zusatzurlaub oder Kündigungsschutz bestehen könnte.

- Eintrittsdatum und Vertragsart: Beginn des Arbeitsverhältnisses, Art der Beschäftigung (z. B. Vollzeit, Minijob).

Freiwillige Angaben: Welche Informationen dürfen abgefragt werden?

Anders als Pflichtangaben dürfen freiwillige Informationen nur erhoben werden, wenn sie keinen Zwang ausüben und für das Arbeitsverhältnis nicht zwingend erforderlich sind. Solche Angaben dürfen weder Voraussetzung für eine Einstellung sein noch im Nachhinein nachteilig ausgelegt werden. Arbeitgeber müssen transparent darstellen, dass das Ausfüllen dieser Felder nicht verpflichtend ist.

Typische freiwillige Angaben betreffen z. B. die Hobbys des Bewerbers, die Angabe über Kinder oder weitere Familienmitglieder, frühere Arbeitgeber oder persönliche Interessen. Solche Informationen dürfen abgefragt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang mit der späteren Tätigkeit stehen – z. B. bei Bewerbungsgesprächen im sozialen Bereich oder im öffentlichen Dienst. Eine Nutzung zu anderen Zwecken ist ausgeschlossen.

Auch bei der digitalen Umsetzung freiwilliger Angaben ist Vorsicht geboten: Felder, die nur scheinbar optional sind, in Wirklichkeit aber für den Abschluss notwendig gemacht werden (Dark Patterns), verstoßen gegen Datenschutzrecht und können eine Einwilligung unwirksam machen. Empfehlenswert ist eine explizite Kennzeichnung freiwilliger Felder im Formular und eine Trennung von Pflichtinhalten.

Rechtliche Grundlagen und Datenschutz beim Personalfragebogen

Beim Einsatz von Personalfragebögen sind Arbeitgeber verpflichtet, eine Vielzahl rechtlicher Anforderungen zu beachten. Zentral sind hier das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie arbeitsrechtliche Vorschriften wie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Alle personenbezogenen Daten, die erhoben werden, unterliegen dem Zweckbindungsprinzip, d. h. sie dürfen nur zum Zweck der Begründung und Durchführung des Arbeitsverhältnisses genutzt werden.

Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften können Bußgelder in empfindlicher Höhe zur Folge haben. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, sicherzustellen, dass die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung der Daten rechtmäßig, transparent und auf das notwendige Maß beschränkt ist. Eine Datenverarbeitung ohne Rechtsgrundlage oder Einwilligung ist nicht zulässig. Auch die Datenübertragung, z. B. an externe Lohnbuchhalter oder Steuerberater, ist nur unter klar definierten Voraussetzungen erlaubt.

Insbesondere die freiwilligen Angaben im Fragebogen müssen DSGVO-konform sein. Die Einwilligung in deren Verarbeitung muss freiwillig, informiert und widerruflich sein. Sie darf zudem nicht an den Abschluss des Arbeitsvertrags gekoppelt werden. Auch der Grundsatz der Datensparsamkeit muss gewahrt bleiben: Fragen ohne Bezug zur späteren Tätigkeit sind unzulässig.

DSGVO:

Regelt, welche Daten erhoben werden dürfen und wie mit ihnen umzugehen ist.

BDSG:

Ergänzt die DSGVO um nationale Bestimmungen zur Beschäftigtendatenverarbeitung.

AGG:

Verhindert Diskriminierung durch unzulässige Fragen, z. B. zu Religion, Schwangerschaft oder sexueller Orientierung.

Einwilligung:

Freiwillige Angaben erfordern eine dokumentierte, jederzeit widerrufbare Einwilligung.

Zweckbindung:

Daten dürfen ausschließlich für die Begründung und Durchführung des Arbeitsverhältnisses verwendet werden.

Datensparsamkeit:

Nur relevante, erforderliche Daten dürfen erhoben werden – keine Vorratsdatenerhebung.

AGGDokumentationspflicht:

Arbeitgeber müssen die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung belegen können.

Technische Maßnahmen:

Fragebogeninhalte müssen technisch gegen unbefugten Zugriff geschützt sein.

Stolperfallen bei der Erstellung: Diese Fehler sollten Sie vermeiden

Ein scheinbar harmloser Personalfragebogen kann schnell zur rechtlichen Stolperfalle werden. Viele Arbeitgeber verwenden Vorlagen, die veraltet oder inhaltlich unzulässig sind. Besonders riskant ist die ungeprüfte Übernahme von Mustern aus dem Internet oder aus anderen Unternehmen. Solche Formulare entsprechen häufig nicht den aktuellen arbeits- oder datenschutzrechtlichen Standards und enthalten unzulässige Fragen.

Ein häufiger Fehler ist die fehlende Unterscheidung zwischen Pflicht- und freiwilligen Angaben. Werden sensible oder private Informationen als verpflichtend deklariert, kann dies nicht nur zu Datenschutzverstößen führen, sondern auch Bewerber abschrecken. Zudem dürfen Fragen nur gestellt werden, wenn sie in einem engen sachlichen Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen. Alles andere verstößt gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.

Auch technisch gibt es typische Mängel: fehlende Barrierefreiheit, unklare Feldbezeichnungen, keine Hinweisfelder zum Datenschutz oder fehlende Signaturmöglichkeiten führen dazu, dass der Fragebogen unvollständig ausgefüllt wird – oder gar nicht. Dadurch entsteht administrativer Mehraufwand, der leicht vermeidbar wäre.

- Fragen zur Familienplanung oder Schwangerschaft

- Unklare Trennung zwischen freiwilligen und verpflichtenden Feldern

- Fehlende DSGVO-Hinweise oder Datenschutzerklärungen

- Veraltete oder unvollständige Formulare im Umlauf

- Unzulässige Fragen nach Gewerkschaftszugehörigkeit

- Fragen nach Vorstrafen ohne Bezug zur Tätigkeit

- Fehlende Angaben zu Datenverwendung und Speicherdauer

- Nicht barrierefreie PDF-Formulare ohne Tab-Reihenfolge

Gestaltungshinweise: Klar, strukturiert und verständlich

Ein gut gestalteter Personalfragebogen zeichnet sich durch Übersichtlichkeit, intuitive Benutzerführung und eine logische Struktur aus. Dabei sollte der Aufbau dem tatsächlichen Informationsfluss folgen – persönliche Angaben zuerst, dann steuer- und sozialversicherungsrelevante Informationen, gefolgt von freiwilligen Zusatzdaten.

Die Feldbezeichnungen müssen eindeutig, verständlich und möglichst standardisiert sein. Vermeiden Sie doppeldeutige Begriffe, juristische Fachsprache oder mehrdeutige Formulierungen. Ein klar formulierter Hinweistext oder ein erläuternder Abschnitt zu Beginn kann helfen, den Zweck des Fragebogens zu verdeutlichen und Vertrauen zu schaffen.

Auch bei PDF- oder webbasierten Formularen ist eine barrierefreie Umsetzung empfehlenswert. Dazu gehört unter anderem eine logische Tabulatorreihenfolge, ausreichende Kontraste sowie ein responsives Layout. Ziel ist immer, dass der Fragebogen leicht auszufüllen ist – egal ob digital oder auf Papier.

Digitaler Personalfragebogen: Vorteile und Herausforderungen

Die Digitalisierung von Personalfragebögen bringt zahlreiche Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Sie beschleunigt Prozesse, erhöht die Datenqualität und ermöglicht eine direkte Anbindung an HR-Systeme. Digitale Formulare lassen sich mit Plausibilitätsprüfungen und Pflichtfeldkontrollen ausstatten, wodurch Fehler beim Ausfüllen reduziert werden. Automatisierte E-Mail-Versandfunktionen und verschlüsselte Datenübertragungen erleichtern zudem die sichere Weitergabe sensibler Informationen.

Allerdings erfordert die digitale Umsetzung auch ein sorgfältiges Vorgehen. Arbeitgeber müssen sicherstellen, dass der Datenschutz eingehalten wird und technische Sicherheitsstandards erfüllt sind. Darüber hinaus sollten auch wenig technikaffine Nutzer problemlos mit dem Formular zurechtkommen. Eine unübersichtliche Gestaltung oder inkompatible Dateiformate können die Nutzung erschweren und die Akzeptanz senken.

Technisch gibt es unterschiedliche Umsetzungswege: webbasierte Formulare, PDF-Formulare mit eingebetteten Funktionen oder Plattformlösungen mit Backend-Anbindung. Entscheidend ist dabei die Benutzerfreundlichkeit – und die rechtskonforme Gestaltung.

- Automatisierung: Digitale Formulare können direkt in Workflows eingebunden und weiterverarbeitet werden.

- Datenvalidierung: Pflichtfelder, Formatvorgaben und Hinweise verhindern Fehleingaben.

- Schnelligkeit: Sofortige Übermittlung der Daten reduziert Zeitaufwand für beide Seiten.

- Sicherheit: Verschlüsselung und Zugriffskontrollen schützen personenbezogene Daten.

- Integration: Anbindung an HR-Software spart Medienbrüche und manuelle Übertragungen.

- Nachvollziehbarkeit: Digitale Protokolle ermöglichen transparente Nachverfolgung und rechtssichere Archivierung.

Wann ist der Einsatz eines Personalfragebogens sinnvoll?

Ein Personalfragebogen ist immer dann sinnvoll, wenn Unternehmen strukturierte und vollständige Informationen über neue Mitarbeiter benötigen – insbesondere bei der Einstellung neuer Beschäftigter. Er unterstützt Personalabteilungen dabei, gesetzliche Pflichten zu erfüllen und administrative Prozesse zu standardisieren. Auch bei Werkverträgen, Aushilfen oder Praktikanten schafft er Klarheit über relevante Stammdaten und Statusmerkmale.

Darüber hinaus eignet sich der Fragebogen als ergänzendes Dokument zur Personalakte oder als vorbereitender Schritt für den Arbeitsvertrag. Vor allem in Unternehmen mit mehreren Standorten oder einer hohen Anzahl von Neueinstellungen erhöht er die Effizienz deutlich. Ein einheitlicher Personalfragebogen reduziert Rückfragen und doppelte Erfassungen.

Selbst wenn Daten später über eine Software verwaltet werden, lohnt sich der Fragebogen als Eingangskanal. Er sorgt für eine klare Erwartungshaltung und zeigt, welche Informationen vom neuen Mitarbeiter erwartet werden – auch im Sinne der Transparenz.

Unterschied zum Personalstammblatt und anderen Formularen

Der Personalfragebogen wird oft mit dem Personalstammblatt oder ähnlichen Formularen verwechselt. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Dokumente mit jeweils eigenem Zweck und Anwendungszeitpunkt. Während der Personalfragebogen typischerweise vor Beginn des Arbeitsverhältnisses vom Arbeitnehmer ausgefüllt wird, dient das Personalstammblatt als internes Verwaltungsdokument für die Personalakte.

Auch gegenüber anderen Formularen wie Lohnsteuerformularen, Einwilligungserklärungen oder betriebsinternen Stammdatenblättern bestehen klare Abgrenzungen. Die Dokumentation muss sauber strukturiert sein, um Überschneidungen und doppelte Abfragen zu vermeiden. Eine klare Trennung verbessert nicht nur die Datenqualität, sondern auch die Akzeptanz bei den Beschäftigten.

- Personalfragebogen wird vom Mitarbeiter ausgefüllt

- Personalstammblatt wird von der Personalabteilung gepflegt

- Stammblatt enthält auch unternehmensinterne Zusatzinformationen

- Der Fragebogen ist Grundlage, das Stammblatt Folgeinstrument

- Datenschutzrechtlich unterschiedliche Verantwortlichkeiten

- Unterschiedlicher Zeitpunkt der Verwendung im Prozess

- Teilweise unterschiedliche Dateninhalte und Formate

- Stammblatt oft an HR-Software angebunden

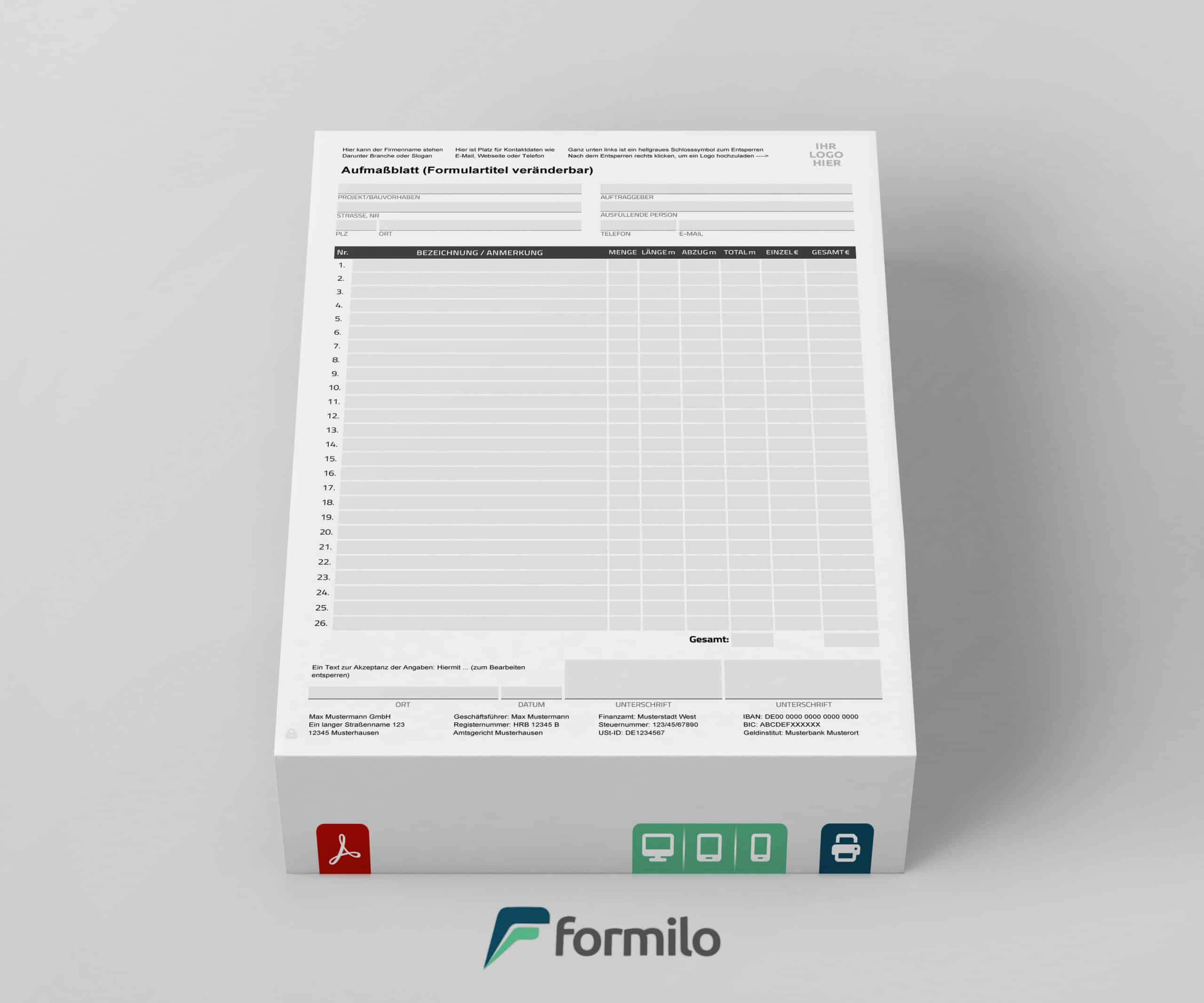

Formulare digital umsetzen: Technische Möglichkeiten und Anbieterwahl

Die digitale Umsetzung eines Personalfragebogens eröffnet zahlreiche technische Möglichkeiten, stellt Unternehmen aber auch vor strategische Entscheidungen. Entscheidend ist, ob ein PDF-Formular mit interaktiven Feldern ausreichend ist oder ob ein webbasiertes Formular mit Datenbankanbindung und Workflow-Funktionalitäten benötigt wird. Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile in Bezug auf Flexibilität, Integration, Benutzerfreundlichkeit und Datenschutz.

PDF-Formulare lassen sich lokal speichern und offline ausfüllen. Sie eignen sich gut für kleinere Unternehmen oder dezentrale Teams. Webbasierte Formulare sind hingegen ideal für Unternehmen mit strukturierten HR-Systemen und erlauben eine automatische Verarbeitung und Archivierung der erfassten Daten. Dabei sollte die Benutzerführung sowohl mobil als auch am Desktop gut funktionieren.

Bei der Auswahl eines Anbieters sollten Kriterien wie Formulardesign, individuelle Anpassbarkeit, Erfahrung im Datenschutz und der Grad an Automatisierung im Fokus stehen. Formulare sollten intuitiv bedienbar, updatefähig und sicher gegen unberechtigte Zugriffe sein. Einige Dienstleister wie Formilo bieten sogar softwareähnliche Formulare mit komplexen Interaktionen und Berechnungen an.

- 1. PDF-Formulare: Ideal für standardisierte, lokal ausfüllbare Formulare ohne Echtzeitverarbeitung.

- 2. Webformulare: Bieten Echtzeit-Validierung, automatische Speicherung und Systemintegration.

- 3. Datensicherheit: SSL-Verschlüsselung, Zugangskontrollen und Hosting in Deutschland sind Mindestanforderung.

- 4. Barrierefreiheit: Technische Umsetzung sollte WCAG-konform und mobil optimiert sein.

- 5. Workflow-Integration: Automatische Übergabe an HR-Software spart Zeit und reduziert Medienbrüche.

- 6. Anbieterwahl: Erfahrung, Referenzen und technologische Kompetenz sind ausschlaggebend für die Projektqualität.

Checkliste für Arbeitgeber: Was muss in den Fragebogen?

Ein vollständiger und rechtssicherer Personalfragebogen sollte alle relevanten Informationen enthalten, die für die Durchführung des Arbeitsverhältnisses notwendig sind. Die folgende Checkliste hilft Arbeitgebern, keine wichtigen Pflichtangaben zu vergessen und gleichzeitig datenschutzrechtliche Anforderungen zu erfüllen. Dabei ist zwischen Pflichtfeldern und freiwilligen Angaben zu unterscheiden – und diese müssen klar kenntlich gemacht sein.

Die Checkliste dient auch als Grundlage für die technische Umsetzung in ein digitales Formular. Sie sollte regelmäßig überprüft und an neue gesetzliche Anforderungen angepasst werden. Insbesondere die Sozialversicherungs-, Steuer- und Datenschutzvorgaben können sich durch Gesetzesreformen verändern. Veraltete Fragebögen sollten daher dringend überarbeitet oder durch professionelle Lösungen ersetzt werden.

Arbeitgeber können den Fragebogen intern abstimmen oder auf geprüfte Vorlagen zurückgreifen. Wichtig ist: Auch die Erklärung zum Datenschutz und die Einwilligung bei freiwilligen Angaben gehören zur vollständigen Dokumentation.

- 1. Persönliche Angaben: Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Familienstand

- 2. Kontaktdaten: Anschrift, Telefonnummer, E-Mail

- 3. Steuerinformationen: Steuer-ID, Steuerklasse, Kinderfreibeträge

- 4. Sozialversicherung: Krankenkasse, Rentenversicherungsnummer, Versicherungsstatus

- 5. Bankverbindung: IBAN, Kontoinhaber

- 6. Beschäftigungsstatus: Nebenjob, kurzfristige Beschäftigung, Minijob, Hauptbeschäftigung

- 7. Eintrittsdatum und Arbeitszeitmodell: Startdatum, Teilzeit/Vollzeit, befristet/unbefristet

- 8. Arbeitsgenehmigung: Bei Nicht-EU-Bürgern Nachweis der gültigen Arbeitserlaubnis

Vorlage vs. Individualisierung: Was ist sinnvoller?

Viele Unternehmen greifen auf vorgefertigte Personalfragebögen zurück, da diese schnell einsetzbar und meist kostengünstig sind. Solche Vorlagen eignen sich besonders für kleinere Betriebe mit standardisierten Abläufen. Allerdings enthalten sie oft unnötige oder unpassende Felder und lassen sich nur begrenzt an interne Prozesse anpassen.

Eine individuell entwickelte Lösung berücksichtigt dagegen die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens, branchenspezifische Besonderheiten und kann direkt an bestehende HR-Prozesse oder Softwarelösungen angebunden werden. Der Aufwand für Konzeption und Programmierung zahlt sich langfristig durch bessere Datenqualität, rechtliche Sicherheit und Zeitersparnis aus.

Insbesondere bei digitalen Formularen ist die Individualisierung ein großer Vorteil, da sie exakt auf technische Voraussetzungen und Benutzerführung zugeschnitten werden kann. Unternehmen mit mehreren Standorten oder verschiedenen Beschäftigtengruppen profitieren davon besonders.

- Schnelle Umsetzung mit Vorlage möglich

- Vorlagen oft nicht DSGVO-konform

- Unnötige Felder bei Standardbögen

- Individuelle Lösungen passen sich Prozessen an

- Höhere Datenqualität durch gezielte Abfrage

- Bessere Nutzerführung durch passgenaues Design

- Höherer Initialaufwand bei Individualisierung

- Langfristig weniger Korrekturschleifen und Nachfragen

Fazit: Der Personalfragebogen als Teil einer durchdachten Personaladministration

Ein sorgfältig gestalteter Personalfragebogen ist weit mehr als ein Formalismus zum Arbeitsbeginn. Er bildet die Grundlage für eine reibungslose und rechtssichere Personalverwaltung, indem er alle relevanten Informationen strukturiert erfasst und dokumentiert. Gleichzeitig unterstützt er die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und verbessert die Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Mitarbeiter.

Durch klare Strukturen, rechtskonforme Inhalte und eine verständliche Gestaltung wird der Fragebogen zu einem hilfreichen Werkzeug für den gesamten Onboarding-Prozess. Die digitale Umsetzung bietet darüber hinaus Chancen zur Automatisierung und zur Anbindung an bestehende Systeme – ein Vorteil insbesondere für wachsende Unternehmen mit standardisierten Prozessen.

Ob mit Vorlage oder individuell entwickelt: Ein durchdachter Personalfragebogen ist ein Zeichen professioneller Organisation und entlastet alle Beteiligten vom ersten Tag an. Unternehmen sollten deshalb regelmäßig prüfen, ob ihre Formulare inhaltlich und technisch noch auf dem neuesten Stand sind.

FAQ: Häufige Fragen zum Personalfragebogen

Viele Arbeitgeber sind sich unsicher, was erlaubt ist und worauf bei der Nutzung eines Personalfragebogens zu achten ist. Die folgenden häufig gestellten Fragen bieten praxisnahe Orientierung und helfen, rechtliche Fallstricke und typische Fehler zu vermeiden.

Da der Personalfragebogen ein rechtlich sensibles Dokument ist, lohnt es sich, aktuelle Entwicklungen in Rechtsprechung und Datenschutz regelmäßig zu prüfen. Die Antworten in diesem Abschnitt orientieren sich an aktuellen Standards und Best Practices.

Die Auswahl der Fragen im Formular sollte nie willkürlich erfolgen, sondern zielgerichtet auf das Arbeitsverhältnis abgestimmt sein. Auch bei der Einholung von Einwilligungen oder der Umsetzung in digitaler Form bestehen viele Unsicherheiten, die hier geklärt werden.

Nur Pflichtfelder, die für das Arbeitsverhältnis erforderlich sind. Freiwillige Angaben dürfen offenbleiben.

Nur wenn es sich um freiwillige Angaben handelt. Pflichtangaben sind Voraussetzung für den Arbeitsantritt.

Solange es gesetzlich erforderlich ist – meist bis zu zehn Jahre, bei freiwilligen Angaben kürzer.

Nur wenn sie unmittelbar arbeitsrelevant sind (z. B. bei körperlich belastenden Tätigkeiten).

Vorsätzlich falsche Angaben bei Pflichtfeldern können arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Ja, über digitale Signaturverfahren oder handschriftlich mit Tablet – rechtlich zulässig bei Einhaltung der Nachweispflicht.

Relevante Fakten rund um den Personalfragebogen

Der Personalfragebogen gehört zu den wichtigsten Dokumenten im Personalmanagement. Im Folgenden finden Sie kompakte Fakten, die für die Erstellung, Nutzung und Archivierung entscheidend sind. Sie eignen sich besonders für einen schnellen Überblick oder als Argumentationshilfe bei internen Abstimmungen.

Diese Fakten ersetzen keine rechtliche Prüfung, liefern aber verlässliche Anhaltspunkte für die praktische Umsetzung. Sie gelten unabhängig davon, ob der Fragebogen analog oder digital umgesetzt wird. Besonders in größeren Unternehmen sollten Verantwortliche darauf achten, dass alle genannten Aspekte berücksichtigt sind.

- Der Personalfragebogen darf nur relevante Daten enthalten

- Freiwillige Angaben müssen klar als solche gekennzeichnet sein

- Fragen nach Religion, Schwangerschaft, Partei oder Gewerkschaft sind unzulässig

- Eine Datenschutzerklärung ist zwingend erforderlich

- Digital ausgefüllte Fragebögen können rechtssicher sein

- Einmalige Abfrage reicht – keine wiederholte Datenerhebung nötig

- PDF-Formulare sollten barrierefrei und responsiv sein

- Technische Prüfungen (z. B. Plausibilitätsprüfungen) erhöhen Datenqualität

- Ein Personalfragebogen ersetzt nicht den Arbeitsvertrag

- Der Fragebogen sollte regelmäßig überprüft und aktualisiert werden

- Originale dürfen archiviert, müssen aber auch löschbar sein

- Die Einwilligung für freiwillige Angaben muss widerrufbar sein