Wartungsplan Gebäude: Reinigung, Kontrolle, Instandhaltung planen

Kurzfassung des Artikels

Ein Wartungsplan für Gebäude sorgt dafür, dass Reinigung, Kontrolle und Instandhaltung systematisch und rechtssicher durchgeführt werden. Der Artikel erklärt, welche Gebäudetypen besonders wartungsintensiv sind, welche rechtlichen Pflichten bestehen und welche Aufgaben typischerweise enthalten sein sollten. Er zeigt, wie ein individueller Wartungsplan erstellt wird, welche Intervalle sinnvoll sind und wann man auf Vorlagen zurückgreifen kann. Digitale Tools vereinfachen die Planung und Dokumentation erheblich. Handwerksbetriebe erhalten konkrete Tipps zur effizienten Umsetzung bei wenig Personal. PDF-Vorlagen und professionelle Formularlösungen werden hinsichtlich Nutzen und Wirtschaftlichkeit bewertet. Abschließend beantworten FAQs häufige Fragen und eine Faktenliste fasst wichtige Informationen zur Gebäudeinstandhaltung kompakt zusammen.

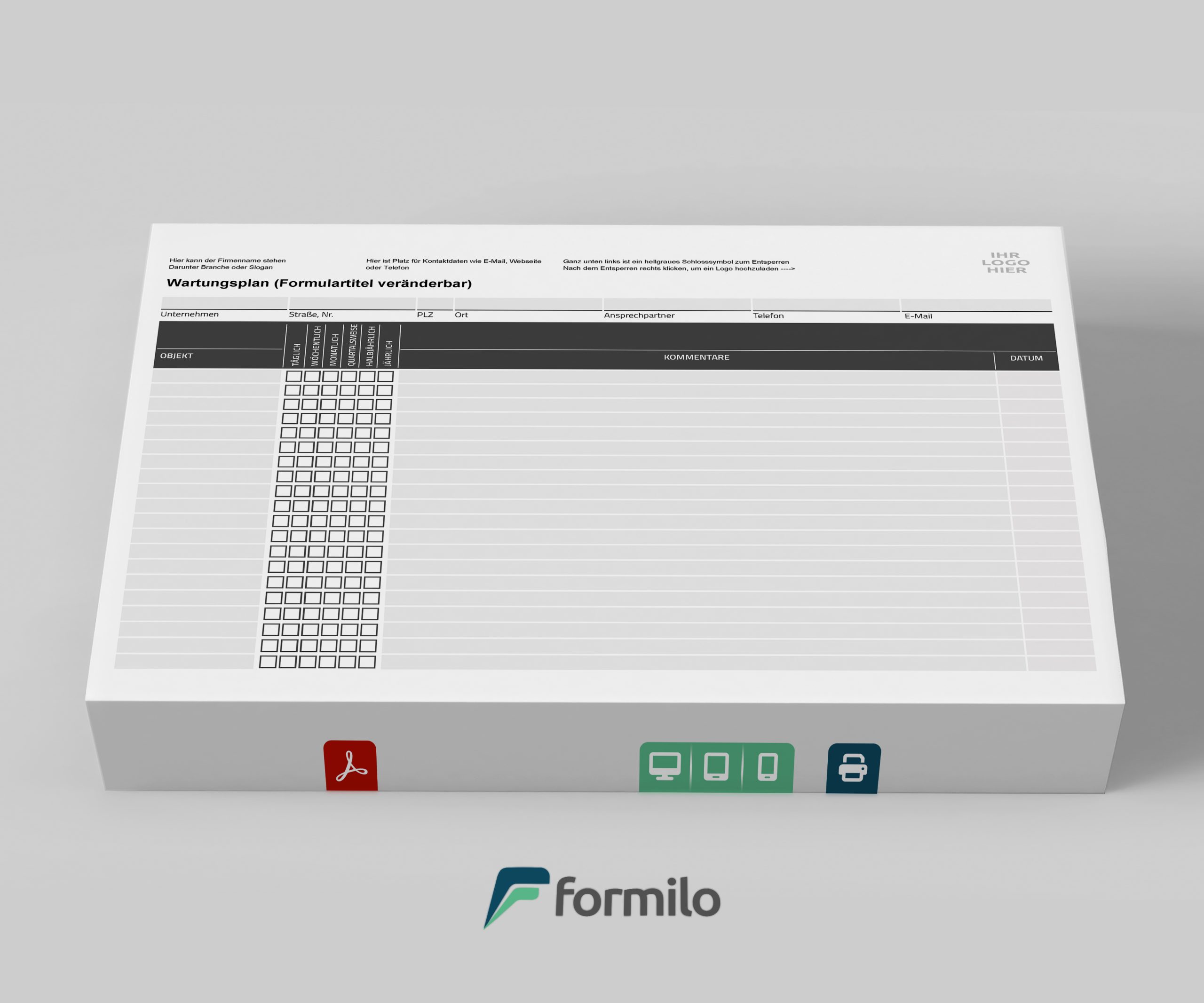

Benötigen Sie eine Wartungsplan Vorlage?

Wählen Sie eine von vielen fertigen Vorlagen zum Download aus oder lassen Sie sich eine maßgeschneiderte Vorlage erstellen.

Einführung: Warum ein Wartungsplan für Gebäude unverzichtbar ist

Ein Wartungsplan für Gebäude ist mehr als nur ein organisatorisches Hilfsmittel – er ist ein zentrales Instrument zur Werterhaltung, Sicherheit und zur Einhaltung gesetzlicher Pflichten. Ohne eine strukturierte Planung drohen nicht nur hohe Folgekosten durch unerkannte Schäden, sondern auch rechtliche Konsequenzen bei Versäumnissen. Für Handwerksbetriebe, Facility Manager und Gebäudeverantwortliche ist es daher essenziell, Reinigungs-, Kontroll- und Instandhaltungsmaßnahmen systematisch zu planen.

Besonders bei gewerblich oder öffentlich genutzten Gebäuden ist die kontinuierliche Wartung Teil der Betreiberverantwortung. Eine lückenlose Dokumentation über regelmäßige Inspektionen und Maßnahmen belegt nicht nur Sorgfalt, sondern schützt im Ernstfall auch vor Haftungsansprüchen. Gleichzeitig erhöht ein gut gepflegtes Gebäude das Vertrauen bei Kunden, Mitarbeitern und Partnern.

Ein funktionierender Wartungsplan verbessert außerdem die interne Organisation. Aufgaben können effizient verteilt, Verantwortlichkeiten klar definiert und Ressourcen gezielt eingesetzt werden. Auch für kleinere Betriebe, die regelmäßig bei Kunden im Einsatz sind, lohnt sich der Aufwand: Ein planvolles Vorgehen steigert die Qualität der Arbeit und spart langfristig Zeit und Geld.

- Vermeidet ungeplante Ausfallzeiten durch vorbeugende Instandhaltung

- Reduziert Folgekosten durch frühzeitige Erkennung von Schäden

- Erhöht die Lebensdauer von technischen Anlagen und Bausubstanz

- Schafft rechtliche Sicherheit durch Dokumentation der Pflichterfüllung

- Erleichtert die interne Organisation und Ressourcenplanung

- Verbessert das Image bei Kunden, Partnern und Mitarbeitenden

- Hilft bei der Einhaltung von Versicherungsvorgaben

- Ist für Fördermittel und Prüfungen oft Voraussetzung

- Steigert den Gebäudewert und die Wirtschaftlichkeit

Welche Gebäudearten und Gewerke besonders relevant sind

Nicht alle Gebäude unterliegen denselben Wartungsanforderungen – die Unterschiede zwischen privaten, gewerblichen und öffentlichen Immobilien sind erheblich. Je nach Nutzung, Ausstattung und Größe variieren die Anforderungen an die regelmäßige Reinigung, Kontrolle und Instandhaltung deutlich. Während Wohngebäude häufig mit einem Basisset an Maßnahmen auskommen, erfordern gewerblich genutzte Objekte oft einen deutlich höheren organisatorischen Aufwand, besonders wenn sicherheitsrelevante Gewerke wie Elektro, Lüftung oder Brandschutz betroffen sind.

Auch bei den Gewerken gibt es klare Prioritäten: Instandhaltungspflichtig sind insbesondere jene Gewerke, deren Funktionsfähigkeit Einfluss auf die Gebäudesicherheit, Gesundheit der Nutzer oder auf den Energieverbrauch hat. Dazu zählen beispielsweise Heizungs- und Lüftungsanlagen, sanitäre Einrichtungen, Elektrotechnik und Brandschutzsysteme. Bei Werkstatt- oder Produktionsgebäuden sind zudem Maschinen, Filteranlagen und Druckluftsysteme einzubeziehen.

Ein individueller Wartungsplan sollte daher stets auf Gebäudetyp, Nutzungsart und installierte Gewerke abgestimmt werden. Die folgende Liste zeigt typische Einsatzfelder, in denen die Wartungsplanung besonders systematisch erfolgen sollte.

- Mehrfamilienhäuser mit zentralen Heizungsanlagen

- Produktionshallen mit Maschinenparks und Drucklufttechnik

- Handwerksbetriebe mit Werkstatt- und Lagerräumen

- Bürogebäude mit IT-Infrastruktur und Klimaanlagen

- Einzelhandelsfilialen mit Sicherheitstechnik und Kühlung

- Hotels und Gastronomiebetriebe mit Großküchentechnik

- Schulen und Kitas mit erhöhten Hygienestandards

- Altbauten mit erhöhtem Sanierungs- und Kontrollbedarf

Rechtliche Vorschriften und Pflichten zur Wartung

Ein Wartungsplan für Gebäude ist nicht nur eine organisatorische Maßnahme, sondern häufig eine gesetzliche Pflicht. Je nach Gebäudeart, Nutzung und Bundesland greifen unterschiedliche gesetzliche Regelungen, Normen und Richtlinien. Besonders betroffen sind gewerbliche und öffentliche Gebäude, bei denen Eigentümer oder Betreiber einer sogenannten Verkehrssicherungspflicht unterliegen. Diese verpflichtet dazu, Gefahrenquellen zu erkennen und Schäden durch regelmäßige Kontrolle und Wartung zu vermeiden.

Zu den wichtigsten rechtlichen Grundlagen gehören u.a. die Landesbauordnungen, die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Darüber hinaus fordern viele Versicherer konkrete Nachweise über durchgeführte Wartungen, insbesondere bei technischen Anlagen und brandschutzrelevanten Einrichtungen.

Ein professionell erstellter Wartungsplan stellt sicher, dass Fristen eingehalten, Kontrollen dokumentiert und Wartungsarbeiten revisionssicher nachgewiesen werden können. Wer als Gebäudeverantwortlicher oder Handwerksbetrieb diese Pflichten missachtet, riskiert im Schadensfall nicht nur finanzielle Nachteile, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen – bis hin zur persönlichen Haftung.

Typische Aufgaben im Wartungsplan: Reinigung, Kontrolle, Instandhaltung

Ein vollständiger Wartungsplan deckt drei Aufgabenbereiche ab: Reinigung, Kontrolle und Instandhaltung. Dabei geht es nicht nur um die äußere Sauberkeit oder das Beheben von Defekten – vielmehr werden systematisch alle relevanten Bauteile und Anlagen überwacht und betreut. Ziel ist die Vermeidung von Schäden, der Erhalt der Funktionstüchtigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Je nach Gebäudetyp unterscheiden sich Umfang und Frequenz der Maßnahmen erheblich. In Bürogebäuden spielen Klimaanlagen eine größere Rolle, während in Werkstätten Maschinen und Druckluftsysteme im Vordergrund stehen.

Wartungspläne sollten in einzelne Aufgaben gegliedert und je nach Frequenz (täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich) klar definiert sein. Die folgende Aufstellung zeigt typische Aufgabenbereiche, die in einem professionellen Wartungsplan für Gebäude enthalten sein sollten. Sie bildet die Basis für individuelle Anpassungen je nach Ausstattung und Nutzung.

- 1. Reinigung der Innenräume:

Regelmäßige Reinigung von Böden, Oberflächen, Sanitäranlagen und Lüftungsauslässen zur Wahrung der Hygiene und Pflege der Materialien. - 2. Außenreinigung und Grünpflege:

Reinigung von Fassaden, Wegen und Grünanlagen, Laubentfernung, Winterdienst und Entwässerungspflege. - 3. Technische Sichtkontrollen:

Regelmäßige Prüfung von Elektroverteilungen, Heizungsanlagen, Brandmeldern und sicherheitsrelevanten Einrichtungen auf sichtbare Mängel. - 4. Messungen und Prüfprotokolle:

Funktionsprüfungen und Messungen z. B. von Rauchwarnmeldern, Druckbehältern oder Sicherheitsbeleuchtung inklusive Dokumentation. - 5. Kleinreparaturen und Instandsetzungen:

Austausch von Verschleißteilen wie Dichtungen, Leuchtmitteln oder Schlössern zur Vermeidung größerer Schäden. - 6. Kontrolle sicherheitsrelevanter Bauteile:

Prüfung von Geländern, Türen, Fenstern, Fluchtwegen und Brandschutztüren auf Funktionalität und Unversehrtheit. - 7. Pflege technischer Anlagen:

Filterwechsel, Schmierung beweglicher Teile, Kalibrierung von Sensoren und Nachfüllen von Betriebsstoffen.

Diese Aufgaben können durch weitere Gebäudespezifika ergänzt werden, etwa durch Wartungen an Lüftungsanlagen, Aufzügen, Toranlagen oder IT-Infrastruktur. Eine gute Gliederung in Module hilft, auch komplexere Gebäude übersichtlich und zuverlässig zu betreuen.

So erstellen Sie einen individuellen Wartungsplan

Ein maßgeschneiderter Wartungsplan berücksichtigt die speziellen Gegebenheiten des jeweiligen Gebäudes – von der Nutzung über die technische Ausstattung bis hin zu saisonalen Einflüssen. Ziel ist ein klar strukturiertes, realistisches und rechtssicheres Konzept, das die laufenden Instandhaltungsmaßnahmen übersichtlich erfasst. Die Erstellung erfolgt in mehreren Schritten, die systematisch abgearbeitet werden sollten. Dabei kann mit einer einfachen Vorlage gestartet und diese schrittweise ergänzt werden.

Wichtig ist, dass der Plan nicht nur Aufgaben und Intervalle definiert, sondern auch Zuständigkeiten, Prüfmethoden und Dokumentationswege festlegt. Er muss für alle Beteiligten verständlich, praxistauglich und jederzeit abrufbar sein – idealerweise digital. Die folgende Anleitung bietet eine klare Struktur für die Erstellung eines professionellen Wartungsplans.

- Bestandsaufnahme vor Ort: Alle technischen Anlagen, Bauteile und relevanten Räume erfassen und kategorisieren.

- Risiko- und Pflichtanalyse: Ermittlung gesetzlicher Vorgaben, Herstellerempfehlungen und potenzieller Gefahrenquellen.

- Maßnahmenliste erstellen: Aufgaben pro Anlage bzw. Bauteil formulieren – sortiert nach Reinigung, Kontrolle, Instandhaltung.

- Intervalle festlegen: Frequenz jeder Maßnahme bestimmen – z. B. wöchentlich, halbjährlich oder jährlich.

- Zuständigkeiten definieren: Festlegen, wer welche Wartung durchführt – intern, extern, Eigentümer oder Mieter.

- Dokumentationssystem wählen: Auswahl der Methode zur Erfassung – z. B. PDF-Vorlage, Checkliste oder Softwarelösung.

Nach der erstmaligen Erstellung sollte der Plan regelmäßig überprüft und angepasst werden – z. B. bei Umbauten, neuen Anlagen oder geänderten Vorschriften. So bleibt die Wartung dauerhaft zuverlässig und rechtssicher.

Wartungsintervall: Wie oft muss was geprüft werden?

Die Intervalle für Wartungsmaßnahmen hängen stark von der Art der Einrichtung, ihrer Beanspruchung und den geltenden Vorschriften ab. Einige Elemente erfordern tägliche Sichtkontrollen, andere jährliche Fachprüfungen. Ein guter Wartungsplan unterscheidet zwischen diesen Intervalltypen und ordnet jeder Maßnahme eine Prüfhäufigkeit zu. Dabei sollte sowohl die Herstellerempfehlung als auch die Nutzungspraxis berücksichtigt werden.

Für Betriebe ist es sinnvoll, ein Ampelsystem oder Kalenderstruktur zu verwenden, damit keine Frist verpasst wird. Ebenso wichtig ist die Berücksichtigung saisonaler Besonderheiten – etwa bei Heizungsanlagen, Dachrinnen oder Frostschutz. Auch Versicherer und Behörden verlangen in vielen Fällen dokumentierte Nachweise über die Einhaltung vorgeschriebener Wartungszyklen.

Im Folgenden sind typische Prüf- und Wartungsintervalle für verschiedene Gebäudebereiche aufgeführt. Diese dienen als Orientierungshilfe und sollten im individuellen Plan angepasst werden.

- Täglich: Sichtprüfung der Fluchtwege und Notbeleuchtung

- Wöchentlich: Kontrolle von Rauchmeldern, Türschließern, Auffälligkeiten im Gebäude

- Monatlich: Überprüfung der Lüftung, Leuchtmittel, Fensterfunktionen

- Vierteljährlich: Wartung von Brandschutztüren, Sicherheitsbeleuchtung, Dichtungen

- Halbjährlich: Kontrolle der Heizungsanlage, Thermostatventile, Dachrinnen

- Jährlich: Prüfung von Blitzschutz, elektrischen Anlagen, Feuerlöschern

- Alle 2–5 Jahre: Prüfung der Aufzugsanlage, Sicherheitsventile, Fassaden

- Nach Bedarf: Reparaturen, Austausch defekter Elemente, Sonderprüfungen

Vorlage vs. Individualplanung: Was eignet sich wann?

Beim Aufbau eines Wartungsplans stellt sich oft die Frage, ob man auf bestehende Vorlagen zurückgreifen oder einen vollständig individuellen Plan erstellen sollte. Beide Ansätze haben ihre Berechtigung – entscheidend sind der Gebäudetyp, der Umfang der Technik sowie die personellen Ressourcen im Unternehmen. Vorlagen bieten den Vorteil, schnell einsatzbereit zu sein. Besonders für typische Gebäudestrukturen wie Büroeinheiten, kleinere Werkstätten oder Filialbetriebe liefern sie solide Grundlagen.

Individuell geplante Wartungskonzepte hingegen sind vor allem dann sinnvoll, wenn ein Objekt viele Sonderanforderungen aufweist oder branchenspezifische Technik integriert ist. Hier stoßen Standardvorlagen schnell an ihre Grenzen. Auch wenn im Unternehmen bereits definierte Prüfverfahren oder eigene Qualitätsrichtlinien bestehen, ist eine maßgeschneiderte Lösung notwendig. Diese kann nicht nur alle Spezifika abbilden, sondern auch gezielt mit bestehenden Systemen, Tools oder Prozessen verknüpft werden.

In der Praxis ist oft ein hybrider Ansatz am effektivsten: Eine gute Vorlage bildet das Grundgerüst, das dann auf Basis der individuellen Anforderungen angepasst und erweitert wird. So entstehen belastbare, praxisgerechte Wartungspläne mit geringem Initialaufwand und hoher Genauigkeit.

Digitale Werkzeuge für die Wartungsplanung im Handwerk

Moderne Softwarelösungen machen die Wartungsplanung im Handwerk effizienter, sicherer und transparenter. Statt Zettelwirtschaft und Excel-Listen ermöglichen digitale Tools die zentrale Steuerung aller Aufgaben – von der Terminverwaltung bis zur Protokollarchivierung. Gerade bei wiederkehrenden Wartungsarbeiten spart das Zeit und minimiert Fehler. Kleine und mittlere Betriebe profitieren besonders von intuitiv bedienbaren Lösungen, die auch mobil im Einsatz funktionieren.

Ein digitales Wartungssystem kann Aufgaben automatisch generieren, Erinnerungen versenden und erledigte Maßnahmen revisionssicher dokumentieren. Besonders in Kombination mit Checklisten, Kalendern und Schnittstellen zu bestehenden Systemen wie ERP oder Zeiterfassung entstehen große Synergieeffekte. Auch die Zusammenarbeit im Team wird erleichtert, weil Zuständigkeiten klar zugewiesen und Fortschritte in Echtzeit sichtbar sind.

- 1. Wartungssoftware mit Kalenderfunktion: Übersichtliche Darstellung aller fälligen Prüfungen mit automatischen Erinnerungen per E-Mail oder App.

- 2. Digitale Checklisten und Formulare: Einheitliche Abläufe bei Kontrollen, individuell anpassbar je nach Objekt oder Kundenanforderung.

- 3. Mobile App für Vor-Ort-Einsätze: Wartungsmaßnahmen direkt am Einsatzort dokumentieren, inklusive Fotofunktion und Unterschrift.

- 4. Schnittstellen zu ERP und Zeiterfassung: Synchronisation von Aufträgen, Ressourcenplanung und Verknüpfung mit Zeiterfassungsdaten.

- 5. Cloudbasierte Protokollablage: Zentrale, durchsuchbare Speicherung aller Wartungsnachweise für Behörden, Kunden und Versicherer.

- 6. Nutzerverwaltung mit Rollenrechten: Klare Verantwortlichkeiten und Zugriffsbeschränkungen für unterschiedliche Mitarbeiterebenen.

Solche Tools schaffen nicht nur mehr Ordnung, sondern erhöhen auch die Rechtssicherheit. Gleichzeitig erleichtern sie die Skalierbarkeit des Betriebs, weil Prozesse auch bei wachsender Kundenanzahl stabil und nachvollziehbar bleiben.

Häufige Fehler bei der Wartungsplanung und wie man sie vermeidet

Eine durchdachte Wartungsplanung spart Zeit, senkt Kosten und erhöht die Sicherheit. Dennoch schleichen sich in der Praxis immer wieder typische Fehler ein, die zu Problemen führen. Oft entstehen diese aus Zeitdruck, unklaren Zuständigkeiten oder fehlendem Überblick. Die Folge sind verpasste Prüftermine, unvollständige Dokumentation oder teure Folgeschäden durch ungeplante Reparaturen. Wer diese Fehler kennt und gezielt gegensteuert, kann seine Abläufe deutlich verbessern.

Besonders in kleineren Handwerksbetrieben, wo mehrere Aufgaben parallel laufen, ist ein strukturierter Wartungsplan oft nicht konsequent umgesetzt. Auch fehlende Schulungen oder überladene Vorlagen führen dazu, dass Pläne zwar existieren, aber im Alltag nicht genutzt werden. Dabei lässt sich mit wenigen Maßnahmen bereits viel erreichen.

- Keine klare Zuordnung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten

- Unvollständige oder veraltete Checklisten

- Unzureichende Dokumentation durch handschriftliche Notizen

- Fehlende Erinnerung an Wartungstermine

- Verwendung ungeeigneter Tools (z. B. Excel statt spezialisierter Software)

- Ignorieren gesetzlicher Prüfintervalle

- Unklare Definition von Prüfumfang und Maßnahmen

- Keine Berücksichtigung saisonaler Besonderheiten

Dokumentation der Wartung: Pflichten und Best Practices

Die lückenlose Dokumentation aller Wartungsmaßnahmen ist nicht nur aus organisatorischer Sicht empfehlenswert – sie ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Betreiberverantwortung, Verkehrssicherungspflicht und diverse Verordnungen erfordern im Schadensfall einen klaren Nachweis über regelmäßige Prüfungen und durchgeführte Instandhaltungen. Wer die Dokumentation vernachlässigt, riskiert rechtliche und versicherungstechnische Konsequenzen – selbst wenn die Wartung tatsächlich erfolgt ist.

Eine gute Wartungsdokumentation geht jedoch über das bloße Abheften von Checklisten hinaus. Sie ist zentral organisiert, nachvollziehbar, revisionssicher und jederzeit verfügbar. Sie ermöglicht auch Rückschlüsse auf den Zustand von Anlagen, wiederkehrende Mängel oder Optimierungspotenziale im Wartungsprozess. Moderne digitale Tools vereinfachen diesen Teil erheblich und machen Informationen teamübergreifend zugänglich.

- 1. Verwendung digitaler Protokolle: Statt Papierdokumenten besser ausfüllbare PDF- oder Webformulare einsetzen, die automatisch gespeichert werden.

- 2. Chronologische Archivierung: Jede Wartung mit Datum, verantwortlicher Person und Maßnahmen eindeutig erfassen und chronologisch speichern.

- 3. Fotodokumentation bei Mängeln: Schäden oder Sonderfälle zusätzlich per Foto erfassen und mit Bemerkung versehen.

- 4. Unterschriftenerfassung: Verantwortliche Personen sollten jede Maßnahme digital oder handschriftlich bestätigen.

- 5. Zugriffsrechte klar regeln: Nur berechtigte Nutzer dürfen Daten einsehen oder bearbeiten, idealerweise mit Rollensystem.

- 6. Backup-Strategien: Daten regelmäßig sichern, idealerweise automatisch in einer Cloud oder auf gespiegelten Systemen.

Mit diesen Best Practices lassen sich alle rechtlichen Anforderungen erfüllen und gleichzeitig interne Abläufe verbessern. Die Wartungsdokumentation wird so vom Pflichtdokument zum strategischen Werkzeug.

Tipps für kleine Handwerksbetriebe mit wenig Personal

Kleine Handwerksbetriebe stehen bei der Wartungsplanung oft vor besonderen Herausforderungen: Wenig Personal, wechselnde Einsätze, spontane Reparaturaufträge und ein begrenzter Verwaltungsaufwand machen es schwer, langfristig geplante Instandhaltungsmaßnahmen systematisch umzusetzen. Trotzdem kann ein durchdachter Wartungsplan auch im kleinen Rahmen für mehr Struktur, Sicherheit und Effizienz sorgen – wenn er richtig auf die Praxis abgestimmt ist.

Wichtig ist, die Planung so einfach wie möglich zu halten und trotzdem alle Pflichtaufgaben zuverlässig zu erfassen. Dafür braucht es keine teuren Systeme oder externen Dienstleister – oft reichen einfache, digitale Vorlagen oder Tools mit Erinnerungsfunktionen. Auch eine klare Aufgabenverteilung unter den Mitarbeitenden hilft, Wartungsarbeiten in den laufenden Betrieb zu integrieren.

Besonders sinnvoll sind standardisierte Checklisten für häufig wiederkehrende Aufgaben und eine übersichtliche Planung auf Wochen- oder Monatsbasis. Wenn ein Mitarbeiter z. B. freitags immer im Lager arbeitet, lassen sich dort regelmäßig einfache Wartungsarbeiten mitprüfen. Auch Kundenobjekte können schrittweise in einen Jahreskalender eingepflegt werden, ohne dass die Übersicht verloren geht. Der Schlüssel liegt in einer pragmatischen Umsetzung, die zum Betrieb passt.

PDF-Vorlagen für Wartungspläne: Vorteile und Auswahlkriterien

PDF-Vorlagen sind eine beliebte Lösung für Handwerksbetriebe, die ohne großen Aufwand professionelle Wartungspläne nutzen möchten. Sie lassen sich direkt digital ausfüllen, abspeichern und bei Bedarf ausdrucken. Dank ihrer plattformunabhängigen Struktur funktionieren sie auf nahezu allen Geräten und benötigen keine Spezialsoftware. Zudem sind sie besonders revisionssicher, was sie für die Dokumentation gegenüber Behörden und Versicherungen prädestiniert.

Beim Einsatz von PDF-Vorlagen ist jedoch auf Qualität und Passgenauigkeit zu achten. Eine gute Vorlage bietet nicht nur leere Felder, sondern unterstützt den Nutzer durch Struktur, Pflichtfelder, Plausibilitätsprüfungen oder automatische Datumsfelder. Je besser eine Vorlage vorbereitet ist, desto schneller lässt sich der Wartungsplan in der Praxis umsetzen.

- Einfache Bedienung ohne spezielle Programme

- Digital ausfüllbar und per E-Mail oder Cloud teilbar

- Rechts- und revisionssicher bei sauberer Archivierung

- Vorlagen können an individuelle Anforderungen angepasst werden

- Ideal für kleine Betriebe mit begrenzten Ressourcen

- Unterstützung durch Pflichtfelder, Dropdowns oder Kalenderfunktionen

- Auch mobil auf Tablet oder Laptop einsetzbar

- Preiswerte Alternative zu komplexen Softwarelösungen

Wann sich eine professionelle Formularlösung lohnt

Für viele Handwerksbetriebe reichen einfache Wartungsvorlagen aus. Doch je komplexer die Anforderungen werden, desto sinnvoller ist eine individuell programmierte Formularlösung. Wenn zahlreiche Objekte betreut werden, regelmäßige Prüfberichte erstellt oder mehrere Mitarbeitende koordiniert werden müssen, stoßen Standard-PDFs schnell an ihre Grenzen. In solchen Fällen bietet eine maßgeschneiderte Lösung deutlich mehr Effizienz und Sicherheit.

Eine professionelle Formularlösung lässt sich exakt auf die betrieblichen Abläufe zuschneiden. Pflichtfelder, Validierungen, automatische Erinnerungen, Exportfunktionen oder Schnittstellen zu anderen Programmen können integriert werden. So wird aus einem einfachen Wartungsformular ein vielseitiges Arbeitswerkzeug, das Zeit spart, Fehler vermeidet und den Überblick sichert – auch bei wechselndem Personal oder externen Prüfern.

Besonders empfehlenswert ist der Umstieg, wenn die Wartungsdokumentation hohen rechtlichen Anforderungen genügen muss, z. B. bei öffentlichen Auftraggebern oder sicherheitskritischen Anlagen. Auch bei schnell wachsenden Betrieben lohnt sich der frühzeitige Einstieg in eine skalierbare Formularlösung, die mit den Anforderungen wächst und manuelle Arbeitsschritte automatisiert.

FAQ: Die wichtigsten Fragen rund um Wartungspläne für Gebäude

Im Alltag tauchen immer wieder ähnliche Fragen zur Planung, Durchführung und Dokumentation von Wartungsmaßnahmen auf. Besonders für kleinere Handwerksbetriebe, Hausverwalter oder Gebäudeverantwortliche ohne technische Abteilung ist es wichtig, grundlegende Punkte schnell klären zu können. Die folgenden FAQs beantworten typische Fragen kurz und praxisnah – und helfen, Unsicherheiten im Umgang mit Wartungsplänen zu vermeiden.

Sie dienen als kompakte Orientierung und können auch in der Kommunikation mit Kunden, Versicherern oder Prüfinstanzen hilfreich sein. In Kombination mit einer guten Dokumentation schaffen sie Vertrauen und Rechtssicherheit.

- Ist ein Wartungsplan gesetzlich vorgeschrieben? Für viele Gebäudearten ja – vor allem im gewerblichen Bereich.

- Wie oft müssen Wartungen durchgeführt werden? Je nach Anlage täglich bis jährlich, siehe Intervallübersicht.

- Wer ist verantwortlich für die Umsetzung? Der Gebäudebetreiber oder beauftragte Dienstleister.

- Reicht ein Excel-Plan zur Wartungsübersicht? In einfachen Fällen ja, bei komplexen Anlagen ist Software besser.

- Wie wird dokumentiert? Am besten digital mit Protokoll, Unterschrift und ggf. Foto.

- Was passiert bei verpasster Wartung? Es drohen Bußgelder, Haftung und Versicherungsausfälle.

- Kann man Vorlagen selbst anpassen? Ja – mit geeigneten PDF-Tools oder mit Dienstleistern wie Formilo.

- Wie kann ich Wartung in den Alltag integrieren? Durch feste Routinen, digitale Erinnerungen und klare Zuständigkeiten.

Wichtige Fakten und Zahlen zur Gebäudeinstandhaltung

Zahlen und Statistiken machen die Bedeutung geplanter Instandhaltung greifbar. Sie zeigen, wie hoch der Anteil ungeplanter Reparaturen ohne Wartung ist, welche Kosten durch regelmäßige Pflege eingespart werden können und wie oft rechtliche Pflichten missachtet werden. Für Betriebe liefert dieser Überblick Argumente gegenüber Kunden oder Vorgesetzten – und stärkt das Bewusstsein für den wirtschaftlichen und sicherheitsrelevanten Wert eines Wartungsplans.

Die folgenden Fakten basieren auf branchenübergreifenden Erhebungen, Erfahrungswerten aus dem Facility Management sowie technischen und rechtlichen Normen. Sie verdeutlichen, warum Wartungsplanung keine Option, sondern Notwendigkeit ist – auch und gerade im Handwerk.

- Etwa 65 % aller Gebäudeschäden wären durch vorbeugende Wartung vermeidbar

- Regelmäßige Wartung senkt Reparaturkosten im Schnitt um 20 bis 40 %

- 80 % aller Pflichtprüfungen werden in kleinen Betrieben nicht dokumentiert

- Versicherer verlangen häufig lückenlose Nachweise bei Schäden

- Ein fehlender Wartungsnachweis kann zum Verlust des Versicherungsschutzes führen

- Brandschutzanlagen müssen mindestens 1x jährlich gewartet werden

- Elektroprüfungen nach DGUV V3 sind bei Unternehmen Pflicht

- Die meisten Bußgelder bei Prüfversäumnissen liegen zwischen 500 und 5.000 Euro