Wartungsintervalle: So planst du rechtzeitig und korrekt

Kurzfassung des Artikels

Ein Wartungsplan für Heizungen ist für Betreiber Pflicht und hilft, Ausfälle, Energieverschwendung und rechtliche Risiken zu vermeiden. Der Artikel zeigt, welche Inhalte in einen Wartungsplan gehören, welche rechtlichen Grundlagen zu beachten sind und wie sich die Anforderungen je nach Heizungsart unterscheiden. Es wird erklärt, wer zur Wartung berechtigt ist und welche Intervalle üblich sind. Zusätzlich werden typische Prüfpositionen aufgeführt und ein Muster-PDF zum Download bereitgestellt. Auch digitale Alternativen zu Papierplänen werden bewertet. Praktische Tipps für die Dokumentation, Pflichten für Vermieter und der Nutzen eines Wartungsplans runden den Beitrag ab. Ein ausführlicher FAQ-Teil beantwortet häufige Fragen zu Wartungspflichten und Organisation. Der Artikel bietet Eigentümern, Hausverwaltern und Handwerksbetrieben eine fundierte Orientierungshilfe zur Erstellung oder Auswahl eines Heizungswartungsplans.

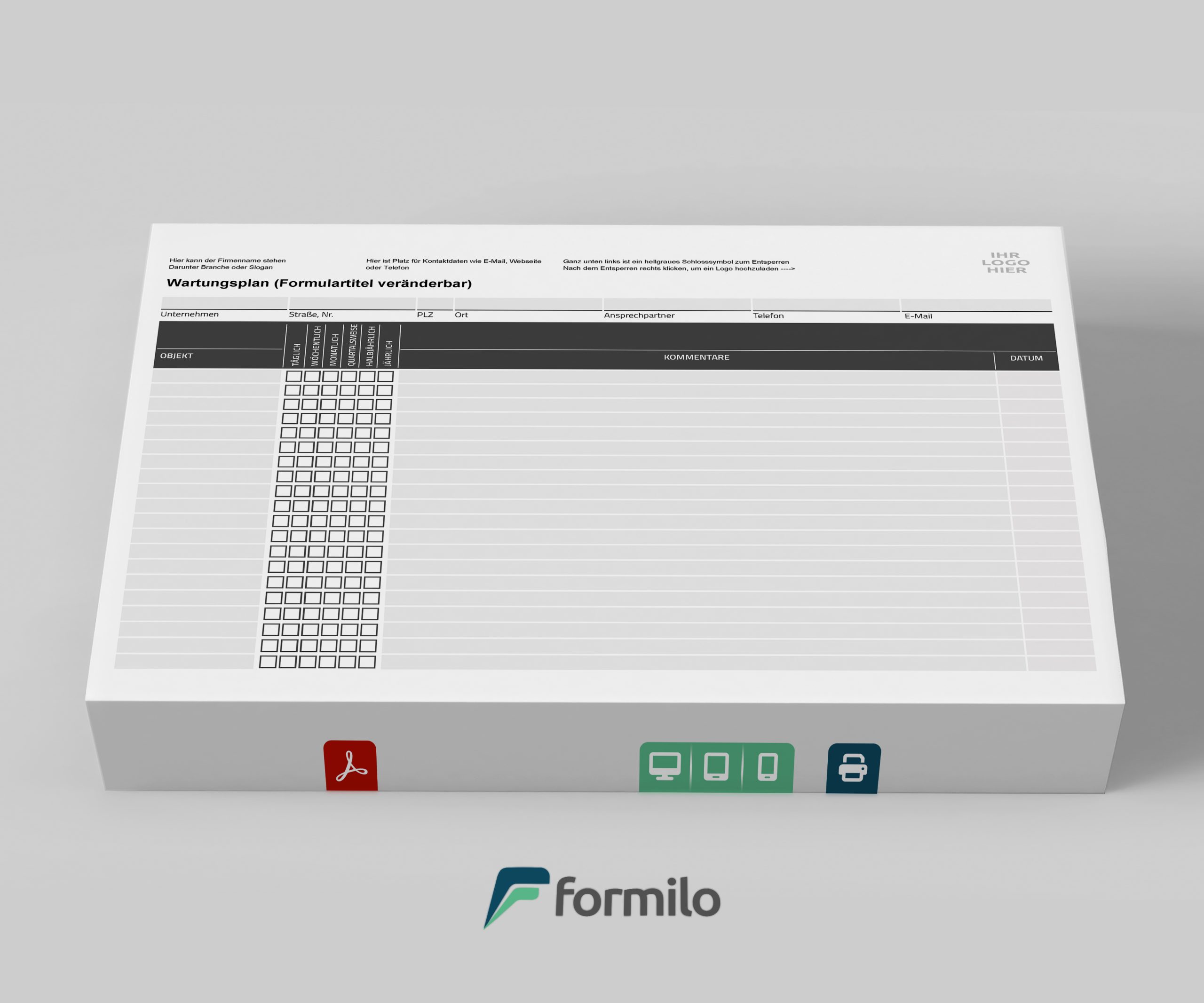

Benötigen Sie eine Wartungsplan Vorlage?

Wählen Sie eine von vielen fertigen Vorlagen zum Download aus oder lassen Sie sich eine maßgeschneiderte Vorlage erstellen.

Einführung: Warum Wartungsintervalle entscheidend sind

In Handwerksbetrieben sind Wartungsarbeiten weit mehr als eine lästige Pflicht – sie sichern reibungslose Abläufe, verhindern Ausfälle und senken langfristig Kosten. Gleichzeitig tragen sie dazu bei, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und Haftungsrisiken zu vermeiden. Dennoch wird das Thema in der Praxis häufig zu spät oder unzureichend behandelt. Wer jedoch frühzeitig klare Wartungsintervalle definiert und dokumentiert, hat Planungssicherheit, erfüllt Normen und schützt seine Betriebsabläufe.

Je nach Gewerkeart – ob Elektro, Sanitär oder Schreinerei – fallen ganz unterschiedliche Prüfungen und Kontrollzyklen an. Viele davon sind verpflichtend, manche freiwillig, aber in jedem Fall empfehlenswert. Ein klar strukturierter Wartungsplan spart Zeit, Ressourcen und reduziert Störungen. Auch gegenüber Kunden stärkt er das Vertrauen in die Fachkompetenz und Zuverlässigkeit des Betriebs.

In diesem Artikel erhältst du deshalb eine fundierte Anleitung, wie du für deinen Handwerksbetrieb geeignete Wartungsintervalle festlegst, planst und umsetzt – inklusive typischer Fehler, branchenspezifischer Empfehlungen, Planungs- und Dokumentationshilfen sowie kostenloser Vorlagen zur direkten Anwendung.

- Sichert gesetzliche Konformität

- Vermeidet unnötige Reparaturkosten

- Erhöht die Lebensdauer technischer Anlagen

- Schafft Vertrauen bei Kunden und Behörden

- Reduziert Betriebsunterbrechungen

- Schützt vor Bußgeldern und Versicherungsverlust

- Stärkt die Wettbewerbsfähigkeit

- Ermöglicht präzise Einsatz- und Ressourcenplanung

Arten von Wartungen und ihre jeweiligen Intervalle

Im Handwerk unterscheidet man grundsätzlich zwischen verschiedenen Wartungsarten, die je nach Gerät, Maschine oder technischer Anlage notwendig werden. Die gängigsten Formen sind die vorbeugende, korrektive und zustandsorientierte Wartung. Jede dieser Methoden hat unterschiedliche Intervalle und Zielsetzungen. Die Auswahl der passenden Variante hängt vom Einsatzbereich, der Komplexität der Technik und den betrieblichen Anforderungen ab.

Die vorbeugende Wartung erfolgt in regelmäßigen Abständen und basiert auf Zeit- oder Nutzungswerten – etwa alle sechs Monate oder nach 1.000 Betriebsstunden. Sie ist im Handwerk besonders verbreitet, weil sie Planbarkeit schafft. Die korrektive Wartung hingegen wird erst bei Störungen durchgeführt, was sich in vielen Fällen als teurer und riskanter herausstellt. Zustandsorientierte Wartung reagiert auf Sensordaten oder festgestellte Abweichungen und wird eher in technikaffinen Betrieben umgesetzt.

Wichtig ist, die Intervalle nicht pauschal anzusetzen, sondern abhängig von Maschine, Herstellerempfehlung, Betriebsbelastung und rechtlichen Vorgaben zu planen. In der Praxis entstehen dadurch sehr unterschiedliche Taktungen – von täglichen Sichtkontrollen bis zu mehrjährigen Prüfpflichten.

- Vorbeugende Wartung: Festgelegte Zeit- oder Nutzungszyklen zur Vermeidung von Ausfällen – z. B. Ölwechsel alle 12 Monate

- Korrektive Wartung: Wartung nach Schadensfall oder Funktionsstörung, meist ungeplant und teurer

- Zustandsorientierte Wartung: Reaktion auf Abweichungen, Sensorwerte oder Inspektionsergebnisse

- Sicherheitsrelevante Wartung: Pflicht bei Arbeitsmitteln laut Betriebssicherheitsverordnung – z. B. Leitern, Hebezeuge, elektrische Anlagen

- Herstellergebundene Intervalle: Technische Vorgaben in Handbüchern oder CE-Konformitätserklärungen

- Betriebsindividuelle Zyklen: Häufigkeit angepasst an Auslastung, Beanspruchung und Verschmutzungsgrad

- Präventive Sichtkontrollen: Tägliche oder wöchentliche Überprüfungen durch Mitarbeitende zur Früherkennung

Rechtliche Grundlagen und Pflichten für Handwerksbetriebe

Handwerksbetriebe sind gesetzlich verpflichtet, bestimmte Prüf- und Wartungsarbeiten fristgerecht durchzuführen und nachzuweisen. Grundlage dafür sind unter anderem die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sowie gegebenenfalls branchenspezifische Regelwerke wie die DGUV-Vorschriften. Wer gegen diese Vorgaben verstößt, riskiert Bußgelder, Schadensersatzforderungen oder im schlimmsten Fall strafrechtliche Konsequenzen.

Besonders relevant sind regelmäßige Prüfungen an Leitern, elektrischen Anlagen, Maschinen und Arbeitsmitteln. Auch Lüftungsanlagen, Druckbehälter oder Fahrzeughebebühnen unterliegen festgelegten Prüfintervallen. Dabei gelten sowohl wiederkehrende Prüfungen durch Sachkundige als auch betriebsinterne Kontrollpflichten. Bei Unfällen kann die lückenhafte Dokumentation als Organisationsverschulden gewertet werden.

Ein sorgfältig geführter Wartungsplan ist daher nicht nur organisatorisch, sondern auch rechtlich ein Muss. Er belegt, dass der Betrieb seinen Sorgfaltspflichten nachkommt. Dies ist insbesondere bei Versicherungsfällen oder Prüfungen durch die Berufsgenossenschaft von Bedeutung.

Typische Fehler bei der Wartungsplanung – und wie du sie vermeidest

Viele Handwerksbetriebe geraten bei der Wartungsplanung in organisatorische Stolperfallen. Oft liegt das daran, dass keine klaren Zuständigkeiten definiert sind oder Wartungspläne unvollständig geführt werden. Auch spontane Notlösungen statt systematischer Planung führen zu Problemen – etwa wenn Wartungen nur bei Bedarf erfolgen oder Prüfpflichten schlicht vergessen werden.

Ein häufiger Fehler ist außerdem die Verwechslung von Sichtprüfung und technischer Prüfung: Während die eine täglich erfolgen kann, darf die andere nur von Fachkräften durchgeführt werden. Ebenso nachteilig ist das blinde Vertrauen auf Herstellerangaben, ohne diese an die realen Betriebsbedingungen anzupassen.

Mit klaren Strukturen, übersichtlicher Dokumentation und regelmäßigen Erinnerungen lassen sich viele dieser Fehler vermeiden. Besonders hilfreich sind zentrale Übersichten über alle wartungspflichtigen Geräte samt Intervallen, Zuständigkeiten und Prüfprotokollen.

- Keine schriftlichen Wartungspläne vorhanden

- Zuständigkeiten intern nicht festgelegt

- Wartung erfolgt nur bei Ausfall oder Mangel

- Unterschied zwischen Sichtprüfung und Fachprüfung wird ignoriert

- Herstellerintervalle nicht auf Betrieb übertragen

- Fehlende Erinnerungsfunktionen und Deadlines

- Protokolle werden nicht archiviert

- Neue Geräte werden nicht in Wartungssysteme aufgenommen

Wartungsintervalle richtig dokumentieren: Tools & Methoden

Die Dokumentation von Wartungsintervallen ist rechtlich verpflichtend und organisatorisch unerlässlich. Sie dient als Nachweis bei Behörden, Versicherungen und Kunden. Zudem stellt sie sicher, dass Prüfungen nachvollziehbar und reproduzierbar sind – auch bei Personalwechsel oder externen Dienstleistern. Eine saubere Dokumentation ist nicht nur Pflicht, sondern auch Schutz für den Betrieb.

In der Praxis bewährt haben sich Wartungsprotokolle in Papierform, Excel-Dateien, Datenbanklösungen oder spezialisierte Software. Die Wahl des richtigen Werkzeugs hängt vom Umfang der Wartungspflichten und der vorhandenen digitalen Infrastruktur ab. Wichtig ist, dass Dokumente zentral auffindbar, vollständig, zeitgestempelt und fälschungssicher gespeichert werden.

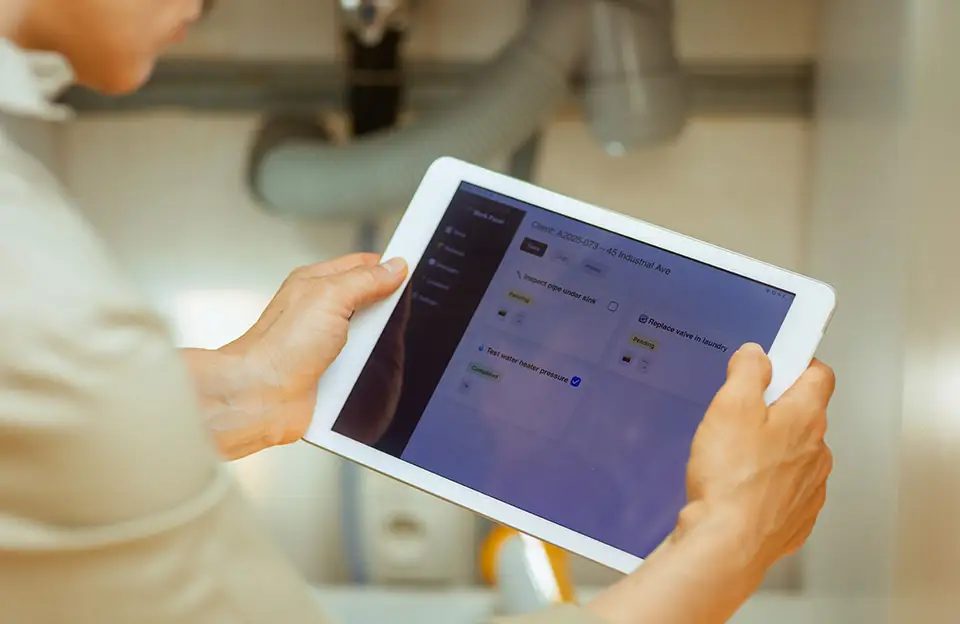

Erfolgreiche Betriebe nutzen oft Vorlagen mit einheitlichem Aufbau. So wird die lückenlose Erfassung von Prüfer, Datum, Maßnahme, Ergebnis und Unterschrift erleichtert. Auch mobile Tools, mit denen Wartungen direkt vor Ort per Tablet dokumentiert werden, setzen sich zunehmend durch.

Empfehlungen für unterschiedliche Gewerke im Handwerk

Wartungsanforderungen unterscheiden sich je nach Gewerk deutlich. Während ein Dachdecker vor allem mit Sicherheitsausrüstung, Leitern und Seilsicherungssystemen arbeitet, stehen bei einem Elektriker Isolationsprüfgeräte und FI-Schutzschalter im Vordergrund. Jeder Betrieb sollte die branchenspezifischen Risiken und Vorschriften kennen, um die richtigen Wartungsintervalle festzulegen.

Besonders wichtig ist die Beachtung der Vorschriften aus berufsgenossenschaftlichen Regeln (DGUV) und der Betriebssicherheitsverordnung. Viele dieser Regelwerke nennen konkrete Prüfzeiträume für typische Geräte. Wer diese Empfehlungen kennt und konsequent umsetzt, schützt sich vor rechtlichen Risiken und technischen Ausfällen.

Im Folgenden sind typische Wartungsmaßnahmen und Intervalle für zentrale Handwerksbranchen aufgeführt.

- Elektro: Messgeräte jährlich prüfen und kalibrieren

- Sanitär: Druckprüfung von Rohrleitungen alle 5 Jahre

- Schreinerei: Absauganlagen monatlich auf Dichtheit kontrollieren

- Dachdeckerei: Persönliche Schutzausrüstung alle 12 Monate durch Sachkundigen prüfen lassen

- Maler: Leitern und Tritte alle 12 Monate auf sicheren Zustand kontrollieren

- Installateur: Gasprüfgeräte jährlich durch externen Dienst prüfen lassen

- Glaserei: Saugeinrichtungen und Hebezeuge monatlich kontrollieren

- Allgemein: Prüfprotokolle dauerhaft archivieren und jederzeit verfügbar halten

Jahresplanung mit Vorlagen und Checklisten umsetzen

Eine durchdachte Jahresplanung ist der Schlüssel für verlässliche Wartungsintervalle im Handwerksbetrieb. Sie hilft dabei, alle anstehenden Prüfungen frühzeitig einzuplanen, Ausfälle zu vermeiden und Personal oder externe Prüfer rechtzeitig zu organisieren. Viele Aufgaben wiederholen sich jährlich, halbjährlich oder quartalsweise – und genau hier helfen standardisierte Checklisten und Planungsdokumente.

Auch wenn Excel-Tabellen nach wie vor beliebt sind, setzen sich zunehmend digitale Tools und Formularvorlagen durch. Mit diesen lassen sich nicht nur Aufgaben übersichtlich erfassen, sondern auch Zuständigkeiten, Fristen und Ergebnisse dokumentieren. Wer auf wiederverwendbare Jahrespläne setzt, spart sich jedes Jahr viel Aufwand und vermeidet doppelte Einträge oder vergessene Fristen.

Im Folgenden findest du die wichtigsten Elemente, die in einer vollständigen Wartungsjahresplanung enthalten sein sollten.

- Wartungskalender: Jahresübersicht mit festen Terminen für alle Wartungsobjekte

- Checklisten: Je Objekt klare Prüfpunkte für die Durchführung vor Ort

- Zuständigkeitsliste: Zuordnung von Verantwortlichen pro Gerät oder Bereich

- Protokollvorlagen: Einheitliche Formulare für Prüfberichte und Nachweise

- Erinnerungssystem: Kalender, Software oder Apps mit Fristenerinnerung

- Rückblick-Funktion: Jährlicher Soll-Ist-Vergleich zur Optimierung

Digitalisierung der Wartungsplanung: Chancen und Grenzen

Digitale Tools zur Wartungsplanung bieten Handwerksbetrieben viele Vorteile: Sie reduzieren Verwaltungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und ermöglichen eine ortsunabhängige Planung. Mit Hilfe von Softwarelösungen lassen sich Prüffristen automatisch berechnen, Erinnerungen einrichten und Wartungshistorien dokumentieren. Auch das Zusammenführen von Prüfberichten und Fotos in einem zentralen System ist deutlich einfacher als mit Papierordnern.

Besonders in Betrieben mit vielen Maschinen oder mehreren Standorten schafft die Digitalisierung Transparenz. Wartungsberichte können direkt vor Ort mit Tablet oder Smartphone erfasst und zentral gespeichert werden. Darüber hinaus helfen digitale Systeme dabei, gesetzliche Nachweispflichten leichter zu erfüllen – ein großer Vorteil im Fall von Prüfungen oder Versicherungsfällen.

Dennoch stößt die Digitalisierung an Grenzen: Viele kleine Betriebe scheuen Investitionen oder verfügen nicht über die IT-Infrastruktur. Zudem braucht es eine konsequente Einarbeitung und regelmäßige Pflege der digitalen Werkzeuge, damit sie funktionieren. Ohne klare Prozesse bleibt auch digitale Wartung ineffizient.

Wann ein individuelles Wartungsformular sinnvoll ist

Standardformulare reichen oft nicht aus, um den speziellen Anforderungen eines Handwerksbetriebs gerecht zu werden. Individuelle Wartungsformulare bieten den Vorteil, dass sie exakt auf die jeweiligen Geräte, Prüfarten und betrieblichen Abläufe zugeschnitten sind. Das spart Zeit, verbessert die Übersicht und verhindert unnötige Eingabefelder oder Missverständnisse.

Ein maßgeschneidertes Formular berücksichtigt außerdem branchenspezifische Anforderungen, Dokumentationspflichten und interne Kontrollprozesse. Besonders bei komplexen Anlagen, hohen Prüfintervallen oder sicherheitskritischen Geräten ist eine Individualisierung sinnvoll – insbesondere, wenn die Wartung regelmäßig durch verschiedene Personen durchgeführt wird.

Typische Situationen, in denen ein individuelles Formular große Vorteile bringt, zeigt die folgende Übersicht.

- Wenn gesetzliche Vorgaben ein spezifisches Prüfprotokoll erfordern

- Bei Geräten mit mehreren Wartungsebenen oder Prüfabschnitten

- Wenn interne Prozesse exakt dokumentiert werden müssen

- Bei Kundenanforderungen an die Form oder Sprache des Protokolls

- Zur Integration in digitale Tools oder ERP-Systeme

- Wenn mit Fotos, Dropdowns oder Checklisten gearbeitet wird

- Zur besseren Nachvollziehbarkeit bei Prüfungen oder Audits

- Wenn mehrere Personen an einem Wartungsprozess beteiligt sind

Tipps für bessere Kommunikation mit Kunden zur Wartung

Die Wartung von Anlagen und Geräten betrifft nicht nur den Handwerksbetrieb selbst – auch die Kunden müssen eingebunden werden. Ob Wohnungsbaugesellschaft, Industriekunde oder Privatperson: Eine transparente Kommunikation schafft Vertrauen, reduziert Rückfragen und erleichtert die Zusammenarbeit. Kunden, die wissen, wann und warum eine Wartung erfolgt, sind seltener unzufrieden und kommen seltener in Zahlungsverzug.

Gerade im Bereich Wartung ist Aufklärung wichtig. Viele Kunden unterschätzen gesetzliche Vorgaben, übersehen Fristen oder zweifeln an der Notwendigkeit wiederkehrender Prüfungen. Ein proaktiver Informationsfluss und verständlich aufbereitete Unterlagen machen hier den Unterschied – sowohl bei der Kundenbindung als auch bei der Vertragsverlängerung.

Die folgenden Maßnahmen helfen dabei, die Kundenkommunikation rund um Wartungsintervalle professionell und erfolgreich zu gestalten.

- Erklärungspflicht wahrnehmen: Warum die Wartung wichtig ist, verständlich erklären

- Serviceheft mitgeben: Übersicht der Wartungstermine für den Kunden mitführen

- Terminerinnerungen versenden: Automatische Benachrichtigungen vor dem nächsten Termin

- Protokolle bereitstellen: Kunden erhalten digital oder auf Papier eine Kopie

- Ergebnisse klar kommunizieren: Auffälligkeiten verständlich benennen

- Empfehlungen aussprechen: Folgeprüfungen oder Maßnahmen begründet vorschlagen

- Kontaktmöglichkeit bieten: Ansprechpartner für Rückfragen benennen

Fazit: Die besten Strategien für zuverlässige Wartungsintervalle

Ein konsequent umgesetzter Wartungsplan ist ein echter Wettbewerbsvorteil im Handwerk. Er schützt vor rechtlichen Risiken, verlängert die Lebensdauer von Geräten und verbessert die Organisation im Betrieb. Besonders bei sicherheitsrelevanten Anlagen sind verlässliche Prüfzyklen unverzichtbar.

Wer dabei auf strukturierte Planung, passende Tools und klare Zuständigkeiten setzt, spart langfristig Zeit, Kosten und Nerven. Digitale Hilfsmittel und individuell angepasste Vorlagen sorgen zusätzlich für Effizienz und Nachvollziehbarkeit.

Die wichtigste Erkenntnis: Wartung darf kein lästiges Anhängsel sein, sondern ist ein zentrales Element professioneller Betriebsführung – und ein Signal an Kunden, dass Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit ernst genommen werden.

FAQ: Häufige Fragen zu Wartungsintervallen im Handwerk

Viele Handwerksbetriebe stehen vor ähnlichen Fragen, wenn es um die Umsetzung und Planung von Wartungsintervallen geht. Hier findest du Antworten auf besonders häufig gestellte Fragen – praxisnah, verständlich und umsetzbar.

- Wie oft müssen Leitern geprüft werden? Laut DGUV-Regel mindestens einmal jährlich durch eine befähigte Person, zusätzlich Sichtprüfung vor jedem Einsatz.

- Was tun, wenn keine Herstellerangaben zum Intervall vorliegen? Orientiere dich an vergleichbaren Geräten, Risikobewertung und gängigen Branchenempfehlungen.

- Müssen auch kleine Geräte wie Akkuschrauber gewartet werden? Wenn sie sicherheitsrelevant sind oder regelmäßig im Einsatz, ist eine Wartung empfehlenswert – auch wenn keine Pflicht besteht.

- Wie dokumentiere ich Prüfungen rechtssicher? Mit einem Protokoll inkl. Gerätedaten, Datum, Prüfer, Ergebnis und Unterschrift. Idealerweise revisionssicher archiviert.

- Kann ich Wartungen auch extern vergeben? Ja, aber die Verantwortung bleibt beim Betrieb. Dokumentation und Kontrolle müssen intern gewährleistet sein.

- Wie behalte ich alle Termine im Blick? Mit Wartungskalendern, Excel-Listen oder spezieller Software. Wichtig ist eine automatische Erinnerung und zentrale Übersicht.

- Was passiert bei verpasster Wartung? Im Schadenfall kann es zu Problemen mit Versicherungen kommen. Bei Pflichtprüfungen drohen außerdem Bußgelder.

Wichtige Fakten zu Wartungsintervallen

Wartungsintervalle sind ein kritischer Bestandteil jedes Handwerksbetriebs. Die folgenden Fakten fassen die wichtigsten Punkte zusammen, die du für eine sichere, gesetzeskonforme und effiziente Wartungsplanung kennen solltest.

Im Folgenden sind typische Wartungsmaßnahmen und Intervalle für zentrale Handwerksbranchen aufgeführt.

- Wartung ist gesetzlich vorgeschrieben – z. B. laut BetrSichV und DGUV

- Ungepflegte Geräte können zu Arbeitsunfällen führen

- Protokolle müssen revisionssicher dokumentiert werden

- Jede Wartung verlängert die Lebensdauer von Maschinen

- Digitale Tools erleichtern Terminverwaltung und Nachweise

- Wartungen sind planbare Kosten – Reparaturen nicht

- Jede Branche hat eigene Prüfempfehlungen

- Verpasste Intervalle gefährden Versicherungsschutz

- Eigene Vorlagen erhöhen Effizienz und Qualität

- Wartung ist Chefsache – aber im Team umsetzbar