Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll kombinieren – Beispiele aus der Praxis für TGA und Anlagenbau

Die Kombination von Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokollen bringt zahlreiche Vorteile für Unternehmen im technischen Gebäudeausbau (TGA) und Anlagenbau. Im Artikel wird erklärt, warum diese Zusammenlegung nicht nur organisatorisch sinnvoll ist, sondern auch rechtlich und praktisch immer relevanter wird. Es werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Protokollarten beleuchtet sowie typische Inhalte eines kombinierten Dokuments vorgestellt. Zahlreiche Praxisbeispiele zeigen, wie Betriebe aus verschiedenen Gewerken diese Protokolle erfolgreich zusammengeführt haben. Außerdem liefert der Beitrag eine strukturierte Übersicht über Aufbau, Gestaltung und digitale Umsetzungsmöglichkeiten. Best Practices und häufige Fehler werden ebenso behandelt wie rechtliche Aspekte und technische Anforderungen. Eine Checkliste hilft bei der Entscheidung, ob sich ein kombiniertes Protokoll lohnt. Die FAQ und Stimmen aus der Praxis runden den Artikel ab und verdeutlichen: Die kombinierte Protokollführung ist längst kein Experiment mehr, sondern vielfach gelebte Realität.

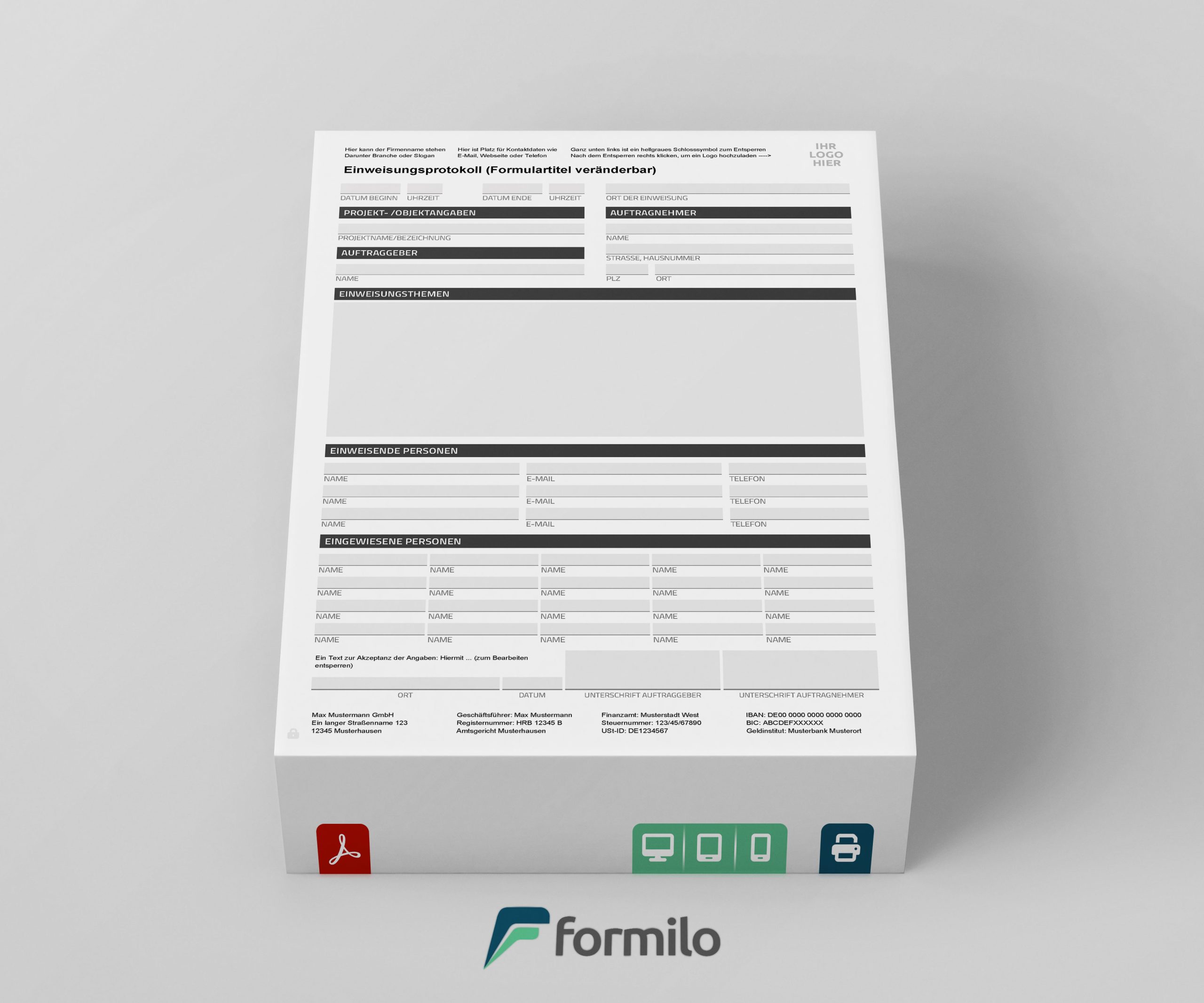

Sie benötigen eine Einweisungsprotokoll Vorlage?

Sie haben die Wahl zwischen einer fertigen Vorlage und individuell erstellten Formularen.

Einleitung: Warum Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll kombinieren?

Die Zusammenlegung zu einem kombinierten Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll bringt zahlreiche Vorteile: Arbeitsaufwand wird reduziert, die Datenlage wird konsistenter, und das Gesamtprotokoll erfüllt gleich mehrere Anforderungen. Ein sauber strukturiertes Dokument kann als interne Übergabeunterlage, als Nachweis für den Betreiber und als Beleg gegenüber Prüfstellen gleichzeitig dienen. Zudem reduziert es Fehlerquellen, spart Zeit und erleichtert spätere Wartungs- oder Garantieprozesse.

Dieser Artikel beleuchtet die Vorteile eines kombinierten Protokolls, zeigt Praxisbeispiele aus dem TGA- und Anlagenbau-Umfeld und bietet konkrete Hinweise für die Umsetzung – analog wie digital. Er richtet sich an Planer, Projektleiter, technische Leiter, Monteure und Entscheider in Unternehmen, die ihre Prozesse schlanker und professioneller gestalten möchten.

- Geringerer Dokumentationsaufwand: Statt zwei Dokumente zu führen, reicht ein durchdachtes Formular aus.

- Fehlervermeidung: Doppelteingaben und widersprüchliche Einträge werden minimiert.

- Einheitliche Informationslage: Alle Beteiligten greifen auf denselben Informationsstand zu.

- Besseres Projektcontrolling: Die Dokumentation wird einfacher überprüfbar und revisionssicher.

- Höhere Rechtssicherheit: Klare Beweiskraft bei Reklamationen oder Gewährleistungsfällen.

- Effizientere Kommunikation: Missverständnisse zwischen Gewerken, Projektleitung und Betreiber werden reduziert.

- Technologischer Fortschritt nutzbar: Ideal kombinierbar mit digitalen Formularen und automatischer Datenübernahme.

Unterschied zwischen Einweisungsprotokoll und Inbetriebnahmeprotokoll

Ein Einweisungsprotokoll dokumentiert die Schulung bzw. Einweisung des Betreibers oder Nutzers in die Bedienung einer technischen Anlage. Es bestätigt, dass die Übergabe inklusive aller sicherheitsrelevanten Hinweise, Bedienhinweise und Funktionserklärungen stattgefunden hat. Der Fokus liegt hier auf dem Wissenstransfer vom Errichter zur betreibenden Instanz – häufig als Pflichtnachweis für Versicherungen oder Behörden.

Im Gegensatz dazu beschreibt das Inbetriebnahmeprotokoll den technischen Zustand und die Funktionsfähigkeit einer Anlage nach der Installation. Es wird erstellt, bevor der Betreiber die Anlage übernimmt. Hierbei werden systematisch Messwerte, Testergebnisse, technische Abgleiche und Statusmeldungen dokumentiert – mit dem Ziel, die ordnungsgemäße Funktion zu belegen.

Beide Protokolle dienen unterschiedlichen Zwecken und entstehen zu verschiedenen Zeitpunkten im Projektverlauf. Ihre Trennung ist traditionell gewachsen, jedoch oft unpraktisch. Die Inhalte überschneiden sich teilweise, z. B. bei Informationen zu Komponenten, technischen Sollwerten oder Ansprechpartnern. In der Praxis führt das zu mehrfachen Erfassungen derselben Daten. Die logische Konsequenz ist: Ein gemeinsames Dokument mit modularer Struktur spart Zeit, verbessert die Übersicht und erfüllt alle Anforderungen.

Vorteile eines kombinierten Protokolls in der TGA und im Anlagenbau

Ein kombiniertes Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll reduziert den Aufwand in der Projektabwicklung und bietet gleichzeitig mehr Sicherheit für alle Beteiligten. Gerade in Gewerken wie Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Elektrotechnik oder im Anlagenbau ist der zeitkritische Übergabeprozess ein neuralgischer Punkt. Wenn beide Protokollarten in einem einzigen Dokument vereint sind, entstehen weniger Fehler, und Prozesse können effizienter gestaltet werden. Unternehmen profitieren davon auf mehreren Ebenen: organisatorisch, rechtlich und wirtschaftlich.

Zusätzlich verbessert ein kombiniertes Dokument die Nachvollziehbarkeit – insbesondere bei der Prüfung durch Dritte oder bei Gewährleistungsfragen. Es kann projektübergreifend standardisiert und digitalisiert werden, was den gesamten Informationsfluss in Unternehmen deutlich beschleunigt. Besonders relevant ist das für Betriebe, die mehrere Gewerke gleichzeitig abdecken oder viele parallel laufende Projekte managen.

Ein weiterer Vorteil: Das kombinierte Protokoll lässt sich einfacher in digitale Tools einbinden und kann sogar mit anderen Dokumenten – wie Prüfberichten, Messprotokollen oder Wartungsplänen – verknüpft werden. So entsteht ein zukunftssicheres System für die technische Dokumentation.

- Weniger Aufwand in der Dokumentation

- Schnellere Projektdurchläufe

- Weniger Fehler durch doppelte Eingaben

- Einheitliches Dokument für alle Beteiligten

- Bessere Vorbereitung auf Nachweise gegenüber Behörden

- Höhere Rechtssicherheit im Streitfall

- Digital einfacher nutzbar und verknüpfbar

- Bessere Übersicht bei der Projektleitung

Typische Inhalte eines kombinierten Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokolls

Ein gut strukturiertes kombiniertes Protokoll deckt sowohl die technischen Aspekte der Inbetriebnahme als auch die dokumentierten Einweisungsinhalte ab. Der Aufbau orientiert sich an realen Abläufen auf der Baustelle oder im Betrieb und bündelt alle notwendigen Nachweise in einem einzigen Dokument. Dabei sollte es nicht zu einem bloßen Zusammenfügen zweier Formulare kommen, sondern zu einer intelligenten Integration beider Prozesse. Die Inhalte lassen sich in thematische Blöcke gliedern, sodass einzelne Abschnitte bei Bedarf auch separat verwendet oder archiviert werden können.

Inhaltlich muss das Protokoll sowohl technische Zustände und Messwerte dokumentieren als auch nachvollziehbar machen, wann, wie und mit wem die Einweisung erfolgte. Dazu zählen neben Unterschriftenfeldern auch Angaben zum Einweisungsumfang, zu den verwendeten Unterlagen und zu den übergebenen Dokumentationen. Ergänzt wird das Ganze durch organisatorische Angaben wie Projektname, Standort, Ansprechpartner und beteiligte Firmen.

Damit es auch digital gut nutzbar ist, sollten alle Abschnitte so aufgebaut sein, dass sie logisch aufeinander folgen und durch Auswahlfelder, Freitext und Checklisten ausfüllbar sind. Moderne Protokolle enthalten dynamische Bereiche, die je nach Bedarf eingeblendet oder erweitert werden können – ideal für große und kleine Projekte.

- Projektinformationen: Projektname, Ort, Bauherr, Datum, Gewerke, Ausführungsfirma

- Technische Inbetriebnahme: Funktionstests, Messwerte, Abgleichdaten, Soll/Ist-Werte

- Einweisungsnachweis: Teilnehmer, Dauer, Inhalte, verwendete Unterlagen

- Unterschriften & Zuständigkeiten: Monteur, Projektleiter, Betreiber, ggf. Sachverständiger

- Offene Punkte / Mängel: Festgestellte Abweichungen, Fristen, Nachbearbeitung

- Anlagenverzeichnis: Übersicht der in Betrieb genommenen Systeme und Komponenten

- Hinweise zur Bedienung: Dokumentation über kritische Funktionen oder Besonderheiten

- Abnahmevermerk: Formeller Abschluss durch Betreiber oder Auftraggeber

Praxisbeispiele: Wie Unternehmen die Protokolle kombinieren

In vielen mittelständischen Unternehmen des technischen Gebäudeausbaus und Anlagenbaus ist der Umgang mit Dokumentation durch Zeitdruck, viele Beteiligte und wechselnde Projektbedingungen geprägt. Trotzdem gibt es erfolgreiche Beispiele, wie Firmen ihre Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokolle zu einem einheitlichen Dokument verschmolzen haben – mit messbarem Nutzen. Der Aufwand für Rückfragen und Nachbearbeitungen sank teils um über 30 %, die Übersichtlichkeit in der Projektakte nahm deutlich zu.

Ein TGA-Betrieb mit 60 Mitarbeitern hat sein kombiniertes Protokoll über mehrere Monate im Live-Betrieb getestet. Die Feedbacks der Monteure waren durchweg positiv: Statt in mehreren Dokumenten zu arbeiten, wurde nur noch ein Formular ausgefüllt – ob mit Tablet, auf Papier oder am Desktop. Ähnliche Berichte gibt es aus dem Bereich industrieller Anlagenbau, wo strukturierte Kombiprotokolle inzwischen zum Standard gehören und mit anderen Prüfberichten verknüpft werden.

Die Beispiele zeigen auch: Der Umstieg funktioniert besonders gut, wenn die Mitarbeitenden frühzeitig eingebunden und die neuen Vorlagen sauber erklärt werden. Viele Unternehmen kombinieren den Umstieg auf Kombi-Protokolle mit einer Teil-Digitalisierung ihrer Dokumentation, etwa über beschreibbare PDFs oder einfache Webformulare.

- Betriebe sparen bis zu 50 % Zeit bei der Dokumentation

- Gewerkeübergreifende Protokolle steigern die Transparenz

- Weniger Rückfragen von Auftraggebern bei Abnahmen

- Mobile Nutzung verbessert die Datenqualität

- Fehlende Unterschriften oder Einträge treten seltener auf

- Einbindung ins DMS oder Bautagebuch problemlos möglich

- Standardisierung über viele Projekte hinweg

- Verbesserte Schulbarkeit neuer Mitarbeiter

Aufbau und Struktur eines kombinierten Protokolls

Ein kombiniertes Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll muss logisch und nachvollziehbar aufgebaut sein, um in der Praxis effizient eingesetzt werden zu können. Der Aufbau sollte den tatsächlichen Abläufen auf der Baustelle oder im Betrieb folgen – von der technischen Prüfung über die Einweisung bis hin zur formellen Übergabe. Wichtig ist eine klare Gliederung in sinnvolle Abschnitte, die sich sowohl am Ablauf als auch an den Zuständigkeiten orientieren. So lassen sich Fehler vermeiden und alle Beteiligten wissen, wann welcher Teil des Protokolls auszufüllen ist.

Eine bewährte Struktur beginnt mit allgemeinen Projekt- und Objektinformationen, gefolgt von detaillierten Angaben zur Inbetriebnahme einzelner Komponenten. Danach folgt ein Block zur Einweisung inklusive Teilnehmerliste, Dauer, Inhalten und eingesetzten Unterlagen. Der Abschluss sollte eine Zusammenfassung mit Unterschriften und Abnahmevermerk enthalten. Hilfreich sind Trennseiten oder farbige Markierungen bei umfangreicheren Dokumenten, etwa bei Projekten mit mehreren Gewerken.

Gerade bei digitalen Vorlagen empfiehlt sich eine modulare Struktur mit ein- und ausblendbaren Abschnitten. So kann ein und dasselbe Formular flexibel auf kleine und große Projekte zugeschnitten werden. Dropdowns, Auswahlfelder und Checklisten sorgen für eine schnellere Bearbeitung und ein einheitliches Erscheinungsbild. Für viele Unternehmen lohnt es sich, eine einheitliche Vorlage zu definieren, die projektübergreifend eingesetzt wird.

- Deckblatt und Einleitung: Projektname, Ort, Auftraggeber, beteiligte Firmen, Version

- Technische Inbetriebnahme: Checklisten, Messwerte, Prüfvermerke, Funktionskontrollen

- Einweisungsabschnitt: Datum, Teilnehmer, Inhalte, verwendete Unterlagen

- Mängel- und Restpunkteliste: Offene Punkte, Fristen, Maßnahmenverantwortung

- Abnahme und Unterschriften: Verantwortliche Personen, Datum, Freigaben

- Formularanhänge: Anlagenverzeichnisse, Pläne, Bedienungsanleitungen

Rechtliche und normative Anforderungen bei der Protokollierung

Die Protokollierung der Inbetriebnahme und Einweisung ist nicht nur aus organisatorischer Sicht wichtig, sondern hat auch eine erhebliche rechtliche Relevanz. Verschiedene Vorschriften, Normen und Regelwerke – etwa aus dem Bereich der VOB, DIN, TRBS oder der Betriebssicherheitsverordnung – machen eine fachgerechte Dokumentation zur Pflicht. Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, kann das im Ernstfall zu Haftungsproblemen, Regressforderungen oder dem Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.

Ein kombiniertes Protokoll muss deshalb so aufgebaut sein, dass es diesen rechtlichen Anforderungen gerecht wird. Dazu gehören unter anderem lückenlose Nachweise über durchgeführte Prüfungen, eine nachvollziehbare Teilnehmerdokumentation bei der Einweisung, sowie die eindeutige Kennzeichnung technischer Freigaben. Auch Unterschriften und datumsgenaue Angaben sind juristisch entscheidend. Nur ein vollständig ausgefülltes und von allen Parteien unterzeichnetes Protokoll hat im Streitfall Beweiskraft.

Normen wie DIN EN 806, VDI 6022 oder VDMA-Empfehlungen definieren darüber hinaus branchenspezifische Mindestanforderungen an Prüf- und Übergabeprotokolle. Wer diese Anforderungen bei der Erstellung eines einheitlichen Dokuments berücksichtigt, spart nicht nur Zeit, sondern sichert sich auch gegenüber Dritten – etwa Auftraggebern, Behörden oder Versicherungen – rechtlich ab.

Best Practices für die Erstellung und Nutzung des kombinierten Protokolls

Ein kombiniertes Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll entfaltet sein volles Potenzial nur dann, wenn es sauber strukturiert, verständlich aufgebaut und konsequent verwendet wird. In der Praxis hat sich gezeigt: Bereits kleine Optimierungen an Aufbau, Sprache oder Layout können die Ausfüllqualität und Akzeptanz spürbar steigern. Unternehmen, die standardisierte Vorlagen einsetzen, profitieren nicht nur von einer gleichbleibend hohen Qualität, sondern auch von einfacheren Schulungen und geringerer Fehlerquote.

Besonders bewährt haben sich Protokolle, die modular aufgebaut und für verschiedene Projektgrößen flexibel einsetzbar sind. In der täglichen Anwendung sollte das Formular auch für weniger geübte Nutzer selbsterklärend sein – etwa durch Hilfetexte, Pflichtfelder oder Beispiele. Die Nutzerführung muss klar sein: Wer trägt was ein, wann wird unterschrieben, was ist optional? Wichtig ist außerdem, dass Projektleiter und Monteure frühzeitig in die Einführung eingebunden werden.

Ein großer Erfolgsfaktor liegt in der Verbindung von technischer Präzision mit praktischer Anwendbarkeit. Wer seine Mitarbeiter aktiv in die Gestaltung einbindet und auf deren Rückmeldungen eingeht, entwickelt mit der Zeit ein extrem praxistaugliches Werkzeug – das im Alltag tatsächlich genutzt wird, statt nur als Pflichtbeilage in der Projektakte zu verschwinden.

- Formularstruktur logisch und übersichtlich halten

- Unnötige Felder entfernen oder ausblendbar gestalten

- Pflichtfelder und Hilfetexte zur Nutzerführung einsetzen

- Beispiele für Eintragungen integrieren

- Projektleiter und Monteure aktiv einbinden

- Einheitliche Formulierungen und Begriffe verwenden

- Vorlagen projektübergreifend nutzen und weiterentwickeln

- Regelmäßige Überprüfung und Feedbackschleifen einplanen

Technische Anforderungen an digitale Protokollvorlagen

Digitale Protokolle müssen heute weit mehr leisten als einfache PDF-Dokumente mit beschreibbaren Feldern. Sie müssen auf verschiedenen Geräten funktionieren, datenschutzkonform sein, eine strukturierte Datenausgabe ermöglichen und sich in bestehende Systeme integrieren lassen. Unternehmen aus der TGA und dem Anlagenbau erwarten, dass ein digitales kombiniertes Protokoll sowohl auf dem Tablet als auch am PC oder mobil im Browser nutzbar ist – ohne Formatierungsprobleme und mit durchgängig logischer Nutzerführung.

Für viele Betriebe ist auch die Schnittstellenfähigkeit entscheidend. Idealerweise kann ein digitales Protokoll Daten exportieren (z. B. als XML, CSV oder JSON) oder direkt in Projektmanagement- oder Dokumentationssysteme eingebunden werden. Auch der E-Mail-Versand mit vorkonfigurierten Empfängern, die automatisierte Generierung von PDF-Ausgaben oder die Nutzung auf cloudbasierten Plattformen spielen dabei eine Rolle. Nicht zuletzt müssen die Formulare sicher vor Manipulationen sein – z. B. durch Sperrfunktionen oder integrierte Prüfprotokolle.

Technisch hochwertige Vorlagen enthalten zusätzlich Komfortfunktionen wie Dropdowns, dynamisch ein- und ausblendbare Abschnitte, Berechnungen, Validierungen und automatisch generierte Zeitstempel. Das Ziel: Weniger manuelle Eingaben, höhere Datenqualität und eine klare, konsistente Projektstruktur. Ein durchdachtes technisches Konzept ist daher Grundvoraussetzung für die nachhaltige Einführung kombinierter digitaler Protokolle.

Häufige Fehler bei getrennten oder kombinierten Protokollen

In der Praxis schleichen sich bei der Nutzung von Einweisungs- und Inbetriebnahmeprotokollen immer wieder typische Fehler ein – besonders dann, wenn beide Dokumente getrennt geführt oder schlecht miteinander kombiniert werden. Diese Fehler kosten nicht nur Zeit, sondern können auch rechtliche Risiken bergen. Unvollständige Unterschriften, widersprüchliche Angaben oder doppelt gepflegte Daten führen im Nachhinein zu Unsicherheiten und zusätzlichem Klärungsaufwand. Wer die häufigsten Stolperfallen kennt, kann gezielt gegensteuern.

Besonders verbreitet sind Formulare, die aus zwei alten Vorlagen zusammengeschoben wurden und dadurch Redundanzen und widersprüchliche Felder enthalten. Auch die fehlende Trennung von Verantwortlichkeiten im Dokument führt zu Unsicherheiten: Wer hat was eingetragen, wer darf abzeichnen? Darüber hinaus werden häufig technische Inhalte und Einweisungsnachweise vermischt, ohne sie klar voneinander abzugrenzen. Das erschwert nicht nur das Ausfüllen, sondern auch spätere Nachvollziehbarkeit.

Ein weiteres Problem: Viele Protokolle sind nicht an die tatsächlichen Abläufe angepasst. Sie fordern Daten ab, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht vorliegen, oder lassen wichtige Felder offen. Durch die Einführung modularer, gut erklärter Formulare lassen sich diese Probleme zuverlässig vermeiden.

- Unvollständige oder fehlende Unterschriften

- Widersprüchliche Angaben durch doppelte Pflege

- Vermischung von Einweisung und Inbetriebnahme ohne Trennung

- Veraltete Vorlagen mit nicht mehr relevanten Inhalten

- Fehlende Verantwortlichkeitsangaben für einzelne Abschnitte

- Unklare Reihenfolge der Arbeitsschritte im Formular

- Pflichtfelder ohne Hinweis oder Markierung

- Kein Platz für projektspezifische Besonderheiten

Checkliste: Wann sich ein kombiniertes Protokoll lohnt

Ein kombiniertes Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll ist nicht in jedem Fall automatisch die beste Wahl – doch in vielen Projekten bietet es klare Vorteile. Besonders bei komplexen Anlagen, gewerkeübergreifenden Leistungen oder wiederkehrenden Dokumentationsanforderungen hilft die Zusammenlegung dabei, Prozesse zu vereinfachen. Die folgende Checkliste zeigt, unter welchen Voraussetzungen sich die Einführung eines kombinierten Dokuments lohnt und welche Kriterien erfüllt sein sollten, um den vollen Nutzen daraus zu ziehen.

Die Liste eignet sich sowohl für technische Leiter als auch für Projektverantwortliche, die interne Abläufe effizienter gestalten möchten. Sie basiert auf Erfahrungswerten aus der Praxis und lässt sich auf kleine wie große Unternehmen übertragen. Wer mehrere der folgenden Punkte mit „Ja“ beantworten kann, sollte ernsthaft prüfen, eine eigene Kombivorlage zu etablieren.

Ein modular aufgebautes Dokument mit klaren Abschnitten, digital nutzbar und mit festen Zuständigkeiten versehen, kann helfen, interne Prozesse zu standardisieren und gleichzeitig die Qualität der Dokumentation zu erhöhen. So entstehen langfristig weniger Fehler, weniger Rückfragen und ein höherer Projektdurchsatz.

- Mehrere Gewerke sind an der Inbetriebnahme beteiligt: Eine zentrale Dokumentation erleichtert die Abstimmung.

- Einweisungen finden direkt nach der Inbetriebnahme statt: Beide Prozesse sind ohnehin zeitlich und inhaltlich eng verbunden.

- Es existieren bereits zwei Formulare, die mehrfach identische Inhalte abfragen: Eine Zusammenlegung spart Aufwand und reduziert Redundanzen.

- Das Unternehmen arbeitet mit digitalen Formularlösungen: Kombiformulare lassen sich technisch einfacher verwalten als mehrere Einzelprotokolle.

- Regelmäßige Rückfragen zu Übergabedokumentationen treten auf: Eine klare, zentrale Protokollstruktur beugt Missverständnissen vor.

- Projekte sollen standardisiert und effizient dokumentiert werden: Eine einheitliche Vorlage unterstützt die Qualitätssicherung.

Digitale Umsetzung mit ausfüllbaren Formularen (PDF, Webformulare)

Die digitale Umsetzung kombinierter Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokolle bringt in der Praxis enorme Vorteile. Sie reduziert manuelle Fehler, erleichtert die mobile Nutzung auf Baustellen und ermöglicht eine schnelle Weiterverarbeitung der eingegebenen Daten. Besonders beliebt sind interaktive PDF-Formulare und browserbasierte Webformulare, da sie plattformunabhängig und ohne zusätzliche Software funktionieren. Unternehmen, die bereits mit Tablets oder Laptops vor Ort arbeiten, können sofort von digitalen Protokollen profitieren.

Digitale Formulare lassen sich so gestalten, dass nur relevante Abschnitte angezeigt werden. Dadurch bleibt das Formular kompakt und übersichtlich – auch bei komplexen Projekten. Technische Funktionalitäten wie Dropdowns, Checkboxen, automatische Berechnungen und Validierungen helfen beim korrekten Ausfüllen. Hinzu kommen Funktionen wie digitale Unterschriften, E-Mail-Versand und strukturierter Datenexport. Die Integration in interne Systeme wie Dokumentenmanagement, Bautagebuch oder CRM erfolgt meist problemlos.

Entscheidend für den Erfolg ist jedoch nicht nur die Technik, sondern auch die Benutzerfreundlichkeit. Felder müssen logisch angeordnet, Pflichtfelder klar gekennzeichnet und Hilfetexte selbsterklärend sein. Schulungen und klare Zuständigkeiten helfen zusätzlich, damit alle Projektbeteiligten mit dem digitalen Protokoll sicher umgehen können.

- PDF-Formulare: Breite Kompatibilität, offline nutzbar, ideal für strukturierte Eingaben

- Webformulare: Echtzeit-Zugriff, einfache Verteilung, automatische Datenübernahme

- Dynamische Felder: Ein- und Ausblenden je nach Auswahl, modulare Nutzung

- Digitale Unterschrift: Direkt im Formular unterschreiben mit Finger oder Maus

- Automatischer Datenexport: In CSV, XML, JSON für Weiterverarbeitung oder Archivierung

- Mobil nutzbar: Optimiert für Tablets und Smartphones auf der Baustelle

- Fehlerminimierung: Validierungen, Pflichtfelder, automatische Berechnungen

- Schnittstellenfähig: Anbindung an DMS, CRM, Projektmanagement möglich

Erfahrungen aus der Praxis: Stimmen von Planern und Bauleitern

Die Einführung eines kombinierten Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokolls stößt in vielen Unternehmen auf positive Resonanz – vor allem dann, wenn die Umstellung gut vorbereitet wurde. Projektleiter und Bauleiter berichten übereinstimmend, dass der Dokumentationsaufwand sinkt, die Übersichtlichkeit steigt und es seltener zu Missverständnissen bei der Übergabe kommt. Besonders geschätzt wird, dass nur noch ein einziges Formular auszufüllen und zu archivieren ist – unabhängig vom Medium oder Format.

In Interviews mit Planungsbüros und ausführenden Firmen zeigt sich: Der größte Widerstand kam häufig aus dem Gewohnheitstier Mensch – nicht aus der Technik. Sobald jedoch die Vorteile sichtbar wurden, stieg die Akzeptanz deutlich. Viele Unternehmen verbinden die Einführung mit einer Schulung oder einem kurzen Erklärvideo, um die Bedienung für alle verständlich zu machen.

Auch kleinere Betriebe mit wenigen Mitarbeitern profitieren: Weniger Papierkram, mehr Transparenz in der Kommunikation und keine fehlenden Einträge mehr – das Fazit fällt durchweg positiv aus. Einige Stimmen aus der Praxis verdeutlichen die Bandbreite an Vorteilen.

- „Endlich nur noch ein Dokument statt zwei – das spart uns locker 20 Minuten pro Projekt.“

- „Gerade für neue Kollegen ist die kombinierte Vorlage viel leichter zu verstehen.“

- „Die Übersichtlichkeit ist deutlich besser, vor allem bei größeren Projekten.“

- „Mit dem digitalen Protokoll können wir sogar per Smartphone unterschreiben.“

- „Unsere Nachunternehmer haben das Formular sofort übernommen.“

- „Wir haben weniger Rückfragen von Auftraggebern – alles ist dokumentiert.“

- „Die Kombi-Vorlage hat unsere Abnahmen beschleunigt.“

- „Durch die Vorstrukturierung entstehen kaum noch Ausfüllfehler.“

Fazit: Warum die Zusammenlegung heute Standard sein sollte

Ein kombiniertes Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen im TGA- und Anlagenbau. Es vereinfacht Prozesse, reduziert Dokumentationsaufwand und erhöht die Qualität der Übergabeunterlagen. Gleichzeitig verbessert es die Nachvollziehbarkeit für Auftraggeber, interne Teams und Prüfstellen. Die Zusammenlegung beider Protokolle ist technisch einfach umsetzbar – ob als digitales Formular oder als Druckversion – und bringt sowohl rechtlich als auch organisatorisch mehr Sicherheit.

Die Praxis zeigt: Der Umstieg lohnt sich nicht nur bei großen Projekten, sondern auch bei kleineren Aufträgen. Wer die Vorlage klar strukturiert, digital nutzbar macht und alle Beteiligten einbindet, profitiert von einer standardisierten und fehlerärmeren Übergabe. Die Protokollierung wird nicht nur effizienter, sondern auch professioneller. Deshalb sollte die kombinierte Variante heute der Standard sein – in allen Bereichen, in denen technische Systeme in Betrieb genommen und an Betreiber übergeben werden.

Für Unternehmen ist das eine Chance, Abläufe dauerhaft zu verbessern, Haftungsrisiken zu minimieren und die Qualität ihrer Dokumentation auf ein neues Niveau zu heben.

FAQ zum kombinierten Protokoll für TGA und Anlagenbau

Die Einführung eines kombinierten Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokolls wirft oft ähnliche Fragen auf – sowohl bei Projektverantwortlichen als auch bei Monteuren und Planern. Im Folgenden finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen aus der Praxis, die helfen, Unsicherheiten zu klären und die Anwendung zu erleichtern. Die FAQ lassen sich als Bestandteil einer Schulung, als Infoblatt oder direkt im Formular selbst einsetzen.

Die wichtigsten Punkte betreffen meist rechtliche Anforderungen, Zuständigkeiten, digitale Nutzungsmöglichkeiten und die konkrete Umsetzung im Betrieb. Auch Fragen zur Integration in bestehende Systeme oder zur Akzeptanz bei Auftraggebern sind häufig. Die Antworten basieren auf realen Rückmeldungen aus TGA-Projekten und Anlagenbauvorhaben.

Ein gut gepflegter FAQ-Bereich reduziert Rückfragen, beschleunigt die Einarbeitung und sorgt für eine konsistente Anwendung der Protokolle. Er sollte regelmäßig aktualisiert und bei Änderungen der Vorlage angepasst werden.

Ja, sofern alle relevanten Inhalte dokumentiert und unterschrieben sind, erfüllt es die Anforderungen vollständig.

In der Regel der bauleitende Monteur bzw. Projektleiter, teilweise in Zusammenarbeit mit dem Betreiber.

Durch Angabe von Teilnehmern, Datum, Inhalten und verwendeten Unterlagen – idealerweise mit Unterschrift.

Ja, sowohl als beschreibbares PDF als auch als Webformular – wichtig ist die Datensicherheit.

Digitale Unterschriften per Finger oder Maus sind rechtlich zulässig, sofern nachvollziehbar dokumentiert.

Ja, viele Vorlagen bieten einen Export als PDF, XML, CSV oder JSON für Weiterverarbeitung.