Einweisungsprotokoll für die Baustelle – Inhalte, Verantwortlichkeiten und rechtssichere Nutzung

Ein Einweisungsprotokoll für die Baustelle dokumentiert, dass alle beteiligten Personen über Sicherheitsbestimmungen, technische Abläufe und Verantwortlichkeiten informiert wurden. Der Artikel erklärt die rechtlichen Grundlagen und zeigt, wann ein Protokoll Pflicht ist. Er beschreibt den strukturellen Aufbau, inklusive aller Pflichtangaben, Zuständigkeiten und formalen Anforderungen. Zusätzlich behandelt er digitale Lösungen wie beschreibbare PDF-Formulare, gibt praxisnahe Tipps zur Durchführung und nennt häufige Fehler. Ein Praxisbeispiel, eine Checkliste und Hinweise zu Datenschutz, Aufbewahrung und Schnittstellen zu anderen Formularen runden den Ratgeber ab. Ziel ist ein rechtssicheres, vollständiges und verständliches Protokoll.

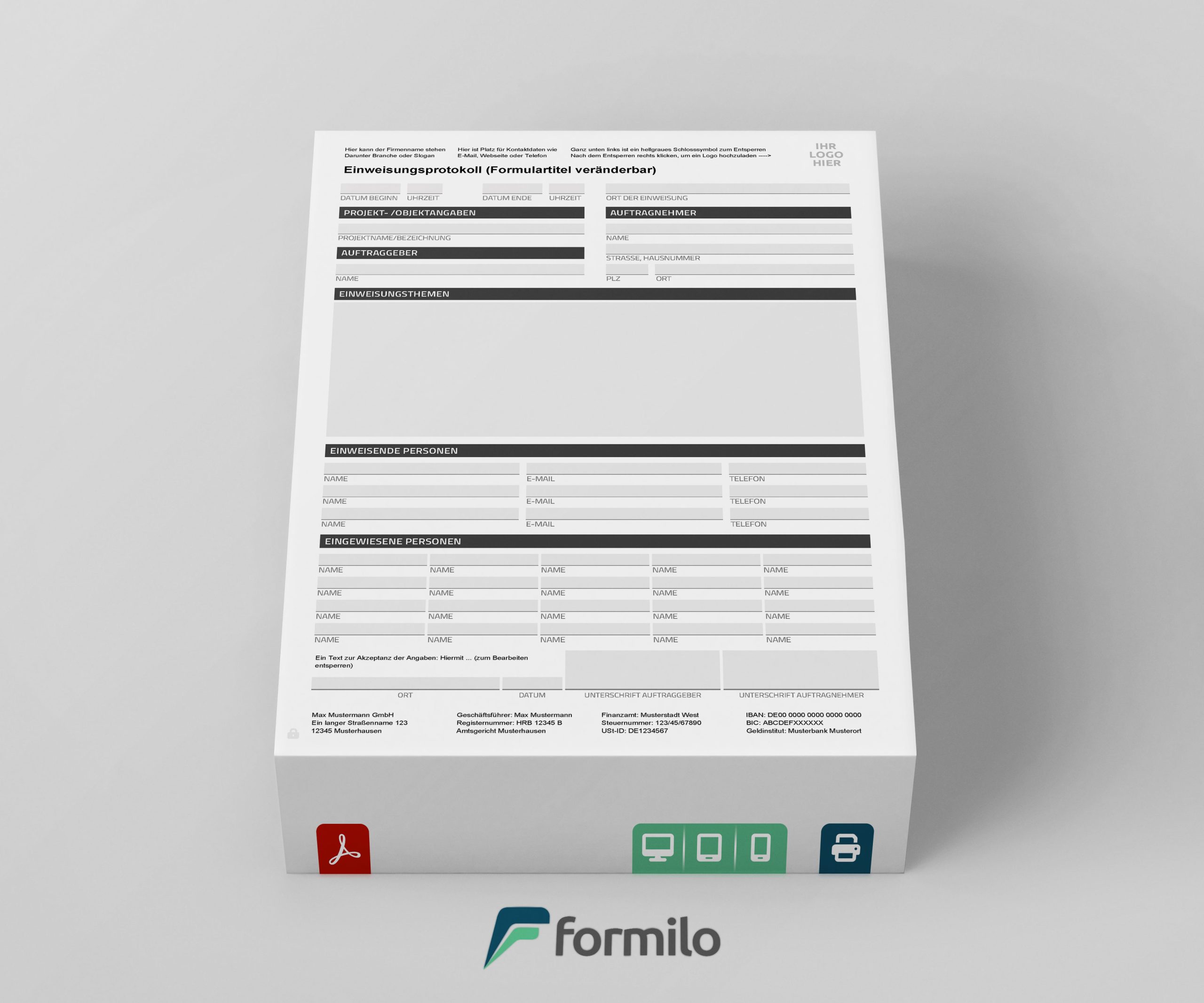

Sie benötigen eine Einweisungsprotokoll Vorlage?

Sie haben die Wahl zwischen einer fertigen Vorlage und individuell erstellten Formularen.

Einleitung und Bedeutung des Einweisungsprotokolls

Auf Baustellen kommen unterschiedliche Gewerke zusammen. Eine klare Kommunikation über sicherheitsrelevante Punkte, Gefahrenquellen, technische Anforderungen und organisatorische Abläufe ist zwingend notwendig. Das Einweisungsprotokoll stellt sicher, dass diese Informationen tatsächlich übermittelt und verstanden wurden. Es dokumentiert darüber hinaus, wer eingewiesen wurde, durch wen die Einweisung erfolgte und wann diese stattfand.

Die Bedeutung des Einweisungsprotokolls geht jedoch über die Sicherheit hinaus. Es ist auch Teil des Qualitätsmanagements und dient der Risikominimierung für Bauherren, Projektleiter und Auftragnehmer. Durch die klare Dokumentation lassen sich im Streitfall Nachweise erbringen, die vor Haftungsansprüchen schützen können. Daher ist eine saubere Protokollierung in allen Phasen eines Bauvorhabens essenziell – insbesondere zu Beginn eines Projekts und bei Personalwechseln.

- Dient der Rechtssicherheit bei Arbeitsunfällen

- Beleg für Pflichterfüllung gemäß Arbeitsschutzgesetz

- Verbindliches Dokument für Auftraggeber und Auftragnehmer

- Dokumentiert Inhalte, Ort, Zeit und Teilnehmer der Einweisung

- Vermeidet Missverständnisse durch verbindliche Kommunikation

- Wird bei Betriebsprüfungen oder durch Berufsgenossenschaften eingefordert

- Teil des internen Qualitäts- und Sicherheitsmanagements

- Unverzichtbar bei komplexen oder sicherheitsrelevanten Baustellen

Rechtlicher Rahmen für Einweisungsprotokolle auf Baustellen

Einweisungsprotokolle sind kein optionales Werkzeug, sondern in vielen Fällen gesetzlich vorgeschrieben. Sie fallen unter unterschiedliche Rechtsvorschriften wie das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), die Baustellenverordnung (BaustellV), das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) sowie Vorgaben der Berufsgenossenschaften. Die Verantwortung zur Durchführung einer Einweisung liegt meist beim Arbeitgeber oder Auftraggeber – teilweise auch beim Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo).

Wird die Einweisung unterlassen oder mangelhaft dokumentiert, kann dies bei einem Unfall oder einer Kontrolle durch Behörden weitreichende Folgen haben. Neben möglichen Bußgeldern droht auch eine zivilrechtliche Haftung, wenn der Nachweis fehlt, dass bestimmte Gefahren offengelegt und Vorsichtsmaßnahmen besprochen wurden. Ein rechtsgültiges Einweisungsprotokoll kann also im Zweifel vor Schadenersatzansprüchen oder sogar strafrechtlichen Konsequenzen schützen.

Rechtlich muss die Einweisung regelmäßig erfolgen – vor allem bei Arbeitsbeginn, bei Änderung der Tätigkeit, nach Unfällen oder bei neuen Gefährdungen. Die Unterweisung muss verständlich und dokumentiert sein. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Angestellte, Subunternehmer oder Leiharbeiter handelt: Alle Personen auf der Baustelle müssen protokolliert eingewiesen sein. Die Form des Protokolls ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, sollte aber eindeutig, schriftlich und unterschrieben sein.

- §12 Arbeitsschutzgesetz: Verpflichtet Arbeitgeber zur Unterweisung von Beschäftigten zu Sicherheit und Gesundheitsschutz.

- §9 Betriebssicherheitsverordnung: Regelt Gefährdungsbeurteilung und sicherheitstechnische Unterweisungen bei Arbeitsmitteln.

- Baustellenverordnung (BaustellV): Sichert Einweisungen durch Koordination aller Beteiligten, besonders bei mehreren Arbeitgebern.

- DGUV Vorschrift 1: Definiert Inhalte und Häufigkeit von Unterweisungen laut Berufsgenossenschaft.

- Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG): Regelt Pflichten von Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten.

- Haftung im Schadensfall: Bei fehlender Dokumentation drohen Regressforderungen und Bußgelder.

Wann ist ein Einweisungsprotokoll gesetzlich erforderlich?

Ein Einweisungsprotokoll ist immer dann gesetzlich erforderlich, wenn Personen auf einer Baustelle sicherheitsrelevante Tätigkeiten ausführen oder sich in Gefahrenbereichen aufhalten. Es gilt nicht nur für eigene Beschäftigte, sondern auch für Subunternehmer, externe Dienstleister und Leiharbeitskräfte. Gesetzliche Grundlage ist unter anderem das Arbeitsschutzgesetz in Verbindung mit branchenspezifischen Vorschriften und Verordnungen.

Eine Einweisung ist verpflichtend vor dem erstmaligen Betreten der Baustelle, bei Aufnahme einer neuen Tätigkeit, nach einer längeren Abwesenheit, bei Änderung der Gefährdungslage oder bei Unfällen. Auch technische Veränderungen, neue Maschinen oder zusätzliche Sicherheitsvorschriften machen eine erneute Einweisung notwendig. In vielen Fällen schreiben auch Auftraggeber oder Generalunternehmer die Verwendung eines Protokolls vertraglich vor.

Typische Anlässe für eine verpflichtende Einweisung sind: Beginn eines neuen Bauabschnitts, Wechsel in einem Gewerk, Nutzung spezieller Geräte, Arbeiten in kontaminierten Bereichen, Tätigkeit in Höhen oder Tiefen sowie die Teilnahme an sicherheitskritischen Arbeiten (z. B. Schweißen, Arbeiten unter Spannung). Ein Einweisungsprotokoll ist nicht nur ein Mittel zur Risikovermeidung, sondern häufig eine explizite Auflage von Bauleitern, SiGeKos oder Berufsgenossenschaften.

Inhalte eines professionellen Einweisungsprotokolls

Ein vollständiges Einweisungsprotokoll enthält deutlich mehr als nur eine Unterschrift. Es dokumentiert exakt, was kommuniziert wurde, wer beteiligt war und unter welchen Umständen die Einweisung stattgefunden hat. Dadurch wird es nicht nur zu einem Nachweisdokument, sondern auch zu einem Instrument der Qualitätssicherung und Risikominimierung.

Wichtig ist dabei, dass das Protokoll den konkreten Baustellenkontext berücksichtigt. Es muss sowohl allgemeine Sicherheitsregeln als auch besondere Gegebenheiten vor Ort erfassen – etwa beengte Platzverhältnisse, Witterungsrisiken, spezielle Maschinen oder organisatorische Besonderheiten. Auch Fremdfirmen und Leiharbeiter sind mit einzubeziehen, was durch eine tabellarische Erfassung oder Unterschriftenliste belegt wird.

Ein professionelles Protokoll ist übersichtlich strukturiert, klar formuliert und wird idealerweise direkt vor Ort gemeinsam mit dem Personal ausgefüllt. Eine digitale, ausfüllbare Version spart dabei nicht nur Zeit, sondern stellt sicher, dass keine Pflichtfelder vergessen werden. Zudem sollte es jederzeit verfügbar sein – ob bei einer Prüfung durch die Bauleitung, eine Unfallaufnahme oder eine Kontrolle durch Behörden.

Titel des Protokolls mit Baustellenbezug

Datum, Uhrzeit und Ort der Einweisung

Name und Funktion des einweisenden Verantwortlichen

Teilnehmer mit Namen und Funktion

Beschreibung der vermittelten Inhalte

Sicherheitsrelevante Hinweise und Schutzmaßnahmen

Verwendete Unterlagen (z. B. Pläne, Sicherheitsdatenblätter)

Hinweis auf Rückfragen- und Feedbackmöglichkeit

Unterschrift des Einweisenden und aller Teilnehmenden

Optional: Foto der Einweisungssituation als Dokumentation

Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten

Das Einweisungsprotokoll ist nicht nur ein organisatorisches Hilfsmittel, sondern Teil einer klar geregelten Verantwortungskette auf der Baustelle. Die Hauptverantwortung für die Durchführung und Dokumentation der Einweisung liegt in der Regel beim Arbeitgeber bzw. Auftraggeber. In vielen Fällen wird diese Aufgabe an Bauleiter, Vorarbeiter oder externe Sicherheitsfachkräfte delegiert – rechtlich bleibt die Verantwortung jedoch beim Unternehmer.

Wichtig ist, dass Verantwortlichkeiten eindeutig geregelt sind. Gerade auf größeren Baustellen mit mehreren Gewerken und Subunternehmen führt mangelnde Zuständigkeit schnell zu gefährlichen Lücken in der Sicherheitsorganisation. Ein strukturiertes Einweisungssystem mit dokumentierter Protokollführung kann hier für Klarheit sorgen. Auch bei wechselndem Personal und Leiharbeit ist eine klare Rollenverteilung essenziell.

Nicht nur das Einweisen, sondern auch das Nachhalten, ob und wann Einweisungen wiederholt werden müssen, gehört zu den Aufgaben der Verantwortlichen. In komplexeren Projekten sollte daher eine Person oder ein Team gezielt für das Einweisungsmanagement benannt werden – idealerweise mit digitaler Unterstützung zur Terminüberwachung und Protokollarchivierung.

- Unternehmer: Trägt die Gesamtverantwortung für sichere Arbeitsbedingungen, auch bei Delegation der Aufgaben.

- Bauleiter: Zuständig für die Organisation der Einweisungen im Tagesgeschäft; häufig auch Protokollführer.

- Vorarbeiter/Poliere: Führen in der Praxis oft die Einweisung durch und dokumentieren sie.

- Fachkraft für Arbeitssicherheit: Unterstützt mit Fachwissen, erstellt Einweisungsinhalte und begleitet Risikobeurteilungen.

- SiGeKo: Hat bei Großbaustellen eine koordinierende Rolle und überwacht Einhaltung der Vorschriften.

- Subunternehmen: Müssen sich vergewissern, dass ihr Personal eingewiesen ist und dies dokumentiert wurde.

Unterschiedliche Arten von Einweisungen (Sicherheit, Technik, Ablauf)

Einweisungen auf Baustellen lassen sich thematisch in verschiedene Kategorien unterteilen. Jede dieser Einweisungsarten hat eigene Schwerpunkte, Verantwortlichkeiten und Dokumentationsanforderungen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie dem Ziel dienen, Unfälle zu vermeiden, Abläufe zu standardisieren und die Qualität der Arbeit zu sichern. Ein Einweisungsprotokoll muss deutlich machen, welche Art der Unterweisung erfolgt ist – idealerweise durch Auswahloptionen oder gesonderte Felder im Formular.

Die häufigste Form ist die Sicherheitsunterweisung. Sie behandelt Gefahrenquellen auf der Baustelle, notwendige Schutzmaßnahmen, die Nutzung persönlicher Schutzausrüstung (PSA), Flucht- und Rettungswege sowie Verhalten im Notfall. Technische Einweisungen betreffen den sicheren und sachgemäßen Umgang mit Maschinen, Geräten, Werkzeugen oder chemischen Stoffen. Auch die Einführung in digitale Systeme oder Messinstrumente fällt darunter.

Eine weitere Form ist die ablauforientierte Einweisung. Hier geht es um die Koordination der Gewerke, Arbeitszeiten, Zugänge, Lieferlogistik oder die Verantwortlichkeiten bei Übergaben. Gerade bei Projekten mit mehreren Beteiligten, etwa Generalunternehmern und Subunternehmern, ist eine klare Absprache und protokollierte Kommunikation der Abläufe unerlässlich. Je nach Projektgröße und Gefährdungslage kann es notwendig sein, alle drei Einweisungsarten getrennt durchzuführen und zu dokumentieren.

Formale Anforderungen an die Dokumentation

Die Dokumentation einer Einweisung muss rechtlich belastbar, eindeutig nachvollziehbar und vollständig sein. Dabei ist entscheidend, dass nicht nur die Durchführung, sondern auch der konkrete Inhalt und die Beteiligten schriftlich fixiert werden. Ein handschriftlicher Zettel mit Unterschriften reicht in der Regel nicht aus – ein gut gestaltetes Formular ist hier essenziell. Auch bei digitalen Varianten muss sichergestellt sein, dass keine nachträglichen Manipulationen möglich sind.

Grundlage für eine rechtsfeste Dokumentation ist, dass alle Pflichtangaben enthalten sind und die Beteiligten ihre Kenntnisnahme durch Unterschrift oder digitale Bestätigung bestätigen. Das Protokoll sollte gut lesbar, dauerhaft verfügbar und jederzeit abrufbar sein – etwa für Kontrollen durch die Berufsgenossenschaft oder bei Unfällen. Eine strukturierte Vorlage erleichtert die korrekte und vollständige Protokollierung und vermeidet Lücken in der Beweissicherung.

Auch wenn gesetzlich keine einheitliche Form vorgeschrieben ist, haben sich bestimmte Mindestinhalte durchgesetzt. Diese sollten in jedem Fall vorhanden sein. Wichtig ist zudem die Lesbarkeit der handschriftlichen Einträge, falls das Formular nicht digital ausgefüllt wird. Wiederholungen, Ergänzungen oder Rückfragen sollten ebenfalls vermerkt werden, etwa in einem Bemerkungsfeld oder durch ein separates Zusatzblatt.

- Verwendung eines standardisierten oder individualisierten Formulars

- Klare Zuordnung der Einweisung zu Ort, Datum und Uhrzeit

- Angabe der Rolle und des Namens der einweisenden Person

- Erfassung der Namen und Funktionen aller Teilnehmenden

- Genaue Beschreibung der vermittelten Inhalte

- Unterschriftenfeld für Einweiser und Eingewiesene

- Optional: Felder für Rückfragen, Hinweise oder offene Punkte

- Bei digitalen Formularen: Manipulationssicherheit und Archivierung

Praxisbeispiel: Einweisungsprotokoll bei Baustellenbeginn

Zum Start einer neuen Baustelle findet in der Regel eine umfassende Einweisung aller beteiligten Firmen statt. In unserem Beispiel beginnt am 01. April der Bau eines Mehrfamilienhauses mit fünf beteiligten Gewerken. Die Bauleitung lädt dazu alle Ansprechpartner der Fremdfirmen ein, um sie über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Die Einweisung erfolgt durch den Bauleiter und die Sicherheitsfachkraft, die gemeinsam das Protokoll führen.

Die Teilnehmer werden namentlich erfasst, bekommen das Sicherheitskonzept erläutert und müssen wichtige Punkte wie Zufahrtsregelung, Schutzkleidungspflicht und Verhalten bei Unfällen schriftlich bestätigen. Zusätzlich werden Fluchtwege und die Erste-Hilfe-Ausstattung auf dem Gelände vorgestellt. Die technische Einweisung umfasst unter anderem die korrekte Nutzung der eingerichteten Baustromversorgung und Hinweise zur Absturzsicherung bei Gerüstbauarbeiten.

Das Protokoll wird digital auf einem Tablet ausgefüllt. Jeder Teilnehmende unterschreibt per Stift auf dem Bildschirm. Im Anschluss wird das fertige PDF automatisch gespeichert und an die Projektleitung sowie die Sicherheitsfachkraft übermittelt. Eine Kopie geht auch an die jeweilige Fremdfirma. Der Prozess ist damit revisionssicher dokumentiert und jederzeit nachvollziehbar.

- Projekt: Neubau eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten

- Datum: 01.04.2025, 08:00 Uhr

- Ort: Musterstraße 12, 12345 Musterstadt

- Einweisende: Max Bauer (Bauleiter), Petra Schulze (Sicherheitsfachkraft)

- Teilnehmer: 12 Personen aus 5 Gewerken (Elektro, Rohbau, Dach, Sanitär, Trockenbau)

- Inhalte: Fluchtwege, Verhalten im Notfall, Schutzausrüstung, Gerüstnutzung, Stromverteilung

- Dokumentation: Digitales Formular mit Unterschrift auf Tablet

- Verteilung: PDF an Projektleitung, Sicherheitsfachkraft, teilnehmende Firmen

Digitalisierung: Einweisungsprotokoll als ausfüllbares PDF

Die Digitalisierung von Einweisungsprotokollen bietet zahlreiche Vorteile – sowohl organisatorisch als auch rechtlich. Ein ausfüllbares PDF-Formular ermöglicht eine strukturierte, vollständige und sofort verfügbare Dokumentation. Es kann auf Tablets oder Notebooks vor Ort genutzt werden und erlaubt es, Eingaben direkt digital vorzunehmen. Das reduziert Medienbrüche und minimiert das Risiko, dass Formulare verloren gehen oder unleserlich ausgefüllt werden.

Technisch lassen sich ausfüllbare PDF-Protokolle mit zahlreichen Funktionen ausstatten: Pflichtfelder, automatische Zeit- und Datumserfassung, Dropdown-Menüs zur Auswahl von Gewerk oder Tätigkeit, dynamisches Ein- und Ausblenden von Feldern sowie digitale Unterschriftenfelder. Auch Fotos lassen sich direkt in das Formular einbinden – etwa als Beleg für die Anwesenheit oder für Gefährdungslagen.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Ablage und Archivierung. Die ausgefüllten PDFs können automatisch auf dem Unternehmensserver, in einer Cloud oder im Dokumentenmanagementsystem gespeichert werden. Zugriffsrechte, Versionierung und Wiederauffindbarkeit sind so jederzeit gewährleistet. Bei Bedarf lassen sich Einweisungen über Seriennummern oder QR-Codes verknüpfen. Für Unternehmen mit regelmäßig wechselndem Personal und Subunternehmen ist ein digitales Einweisungsmanagement mittlerweile fast unverzichtbar.

Tipps zur Durchführung und Protokollierung der Einweisung

Die Qualität der Einweisung hängt stark von ihrer Durchführung ab. Eine gute Vorbereitung und klare Struktur sorgen nicht nur für ein besseres Verständnis bei den Beteiligten, sondern auch für eine reibungslose Protokollierung. Wichtig ist, dass die Einweisung nicht zwischen Tür und Angel erfolgt, sondern einen festen Platz im Baustellenablauf erhält. Zeitdruck oder Routine dürfen nicht dazu führen, dass Inhalte oberflächlich vermittelt oder das Protokoll nur lückenhaft ausgefüllt wird.

Die Einweisung sollte möglichst praxisnah erfolgen. Wer z. B. erklärt, wie Absturzsicherungen verwendet werden, sollte diese auch direkt vor Ort zeigen. Ein Gruppenformat spart Zeit, ersetzt aber nicht die persönliche Rückfrage oder die individuelle Dokumentation. Besonders bei sprachlichen Barrieren ist es sinnvoll, mit Bildern, Symbolen oder mehrsprachigen Materialien zu arbeiten. Auch Wiederholungen sind wichtig – gerade bei längeren Projekten oder wechselnden Bedingungen.

Das Protokoll selbst sollte sofort nach der Einweisung ausgefüllt und unterzeichnet werden. Idealerweise wird das Formular dafür direkt während der Einweisung mitgeführt. Eine digitale Variante kann per Tablet ausgefüllt und automatisch gespeichert werden. Wichtig ist, dass keine Pflichtfelder vergessen und keine Signaturen nachgetragen werden. Nur so entsteht ein dokumentationssicheres Ergebnis.

- Einweisung fest in den Tagesablauf integrieren

- Checkliste zur Vorbereitung nutzen

- Einweisungsinhalte strukturiert aufbauen

- Visuelle Hilfsmittel einsetzen

- Sprachliche Barrieren durch Übersetzungen vermeiden

- Wichtigste Gefahrenquellen gezielt ansprechen

- Alle Teilnehmenden aktiv einbinden

- Protokoll direkt vor Ort gemeinsam ausfüllen

Häufige Fehler und wie man sie vermeidet

Einweisungsprotokolle sind nur dann wirksam, wenn sie korrekt geführt werden. In der Praxis schleichen sich jedoch häufig Fehler ein, die die Rechtssicherheit gefährden oder im Ernstfall zur Unwirksamkeit des Dokuments führen. Diese Fehler resultieren oft aus Zeitdruck, fehlender Routine oder unklaren Zuständigkeiten. Wer typische Schwachstellen kennt, kann gezielt gegensteuern und die Qualität der Protokollierung verbessern.

Ein häufiger Fehler ist das Fehlen relevanter Angaben: Datum, Unterschriften oder konkrete Inhalte werden nicht dokumentiert oder nur pauschal angegeben. Auch das Verwenden veralteter oder unstrukturierter Vorlagen sorgt für Unvollständigkeit. In einigen Fällen erfolgt gar keine Einweisung, obwohl neue Personen oder geänderte Bedingungen dies erfordern würden. Ebenso problematisch: Protokolle werden gesammelt am Monatsende ausgefüllt oder nachträglich unterschrieben.

Solche Versäumnisse lassen sich durch Standards und technische Unterstützung vermeiden. Eine gute Formularvorlage mit Pflichtfeldern, klare Zuständigkeiten und einfache digitale Lösungen helfen, Fehlerquellen zu reduzieren. Gleichzeitig sollte das Personal sensibilisiert werden, wie wichtig vollständige und aktuelle Dokumentation für den eigenen Schutz und den Betriebserfolg ist.

- Fehlende Unterschriften: Ohne signierende Bestätigung ist das Protokoll nicht rechtswirksam.

- Unklare oder pauschale Inhalte: „Sicherheitseinweisung durchgeführt“ genügt nicht als Nachweis.

- Nicht dokumentierte Nachschulungen: Veränderungen der Gefährdungslage müssen erneut eingewiesen werden.

- Verwendung veralteter Vorlagen: Alte Formulare enthalten oft nicht alle aktuellen Pflichtangaben.

- Nachträgliche Eintragungen: Protokolle dürfen nicht rückdatiert oder manipuliert werden.

- Fehlende Zuordnung zur konkreten Baustelle: Allgemeine Protokolle ohne Ortsbezug sind angreifbar.

Checkliste: Was in keinem Protokoll fehlen darf

Damit ein Einweisungsprotokoll rechtssicher und vollständig ist, muss es bestimmte Mindestangaben enthalten. Eine Checkliste hilft dabei, nichts zu vergessen – insbesondere wenn mehrere Personen oder wechselnde Teams eingewiesen werden. Sie ist ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel, um Qualität und Verlässlichkeit der Dokumentation sicherzustellen.

Die folgende Checkliste kann direkt in eine Formularvorlage integriert werden oder als zusätzliche Prüfhilfe bei der Erstellung und Durchführung dienen. Sie unterstützt Einweisende und Projektverantwortliche gleichermaßen dabei, den Überblick zu behalten – auch in hektischen Bauphasen. Digitale Formulare mit Pflichtfeldern bieten zusätzlich eine automatisierte Absicherung gegen fehlende Angaben.

Die Checkliste sollte bei jeder Einweisung aktiv verwendet werden, unabhängig von der Art des Projekts oder der Anzahl der Beteiligten. Nur so wird sichergestellt, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind und die Dokumentation auch im Schadensfall Bestand hat.

- Exakter Name der Baustelle und eindeutiger Projekttitel

- Datum, Uhrzeit und Ort der Einweisung

- Name und Funktion der einweisenden Person

- Vollständige Teilnehmerliste mit Funktionen

- Konkret vermittelte Inhalte (Sicherheit, Technik, Ablauf)

- Hinweise auf Gefährdungen und Schutzmaßnahmen

- Verwendete Unterlagen (Pläne, Richtlinien, Sicherheitsdatenblätter)

- Unterschriften von Einweiser und Eingewiesenen

Wer erhält eine Kopie – Aufbewahrungsfristen und Datenschutz

Einweisungsprotokolle sind nicht nur für den Moment der Einweisung relevant, sondern müssen auch langfristig verfügbar bleiben. Die Originale oder Kopien sollten daher so aufbewahrt werden, dass sie bei Prüfungen oder im Streitfall eindeutig zugeordnet und vorgelegt werden können. Grundsätzlich gilt: Wer einweist, ist auch für die Archivierung verantwortlich – das betrifft Bauleiter, Projektverantwortliche oder Sicherheitsfachkräfte.

Eine Kopie sollte allen beteiligten Firmen oder Einzelpersonen übergeben werden, vor allem wenn externe Gewerke oder Subunternehmer eingebunden sind. Digitale Versionen lassen sich bequem per E-Mail oder Download-Link bereitstellen. Wichtig ist, dass jede Partei Zugriff auf das ihr betreffende Dokument hat – sowohl zur eigenen Dokumentation als auch zur rechtlichen Absicherung.

Hinsichtlich der Aufbewahrungsdauer gibt es keine einheitliche gesetzliche Frist, aber gängige Praxis ist eine Vorhaltung von mindestens fünf Jahren. Bei Unfällen oder Auseinandersetzungen mit Behörden kann der Zugriff auf ein altes Protokoll entscheidend sein. Datenschutzrechtlich ist darauf zu achten, dass personenbezogene Daten (z. B. Unterschriften, Namen) sicher gespeichert und nur berechtigten Personen zugänglich gemacht werden.

Ergänzende Unterlagen und Schnittstellen zu anderen Formularen

Ein Einweisungsprotokoll steht selten allein – es ist in der Regel Teil eines größeren Dokumentationssystems auf der Baustelle. Um den Überblick zu behalten und Medienbrüche zu vermeiden, sollte es gezielt mit anderen Formularen und Unterlagen kombiniert werden. So entsteht ein durchgängiger Nachweis aller sicherheitsrelevanten Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und Kommunikationsprozesse.

Typische Schnittstellen bestehen zu Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen, Sicherheitsdatenblättern oder spezifischen Verfahrensanweisungen für Geräte und Arbeitsmittel. Auch das Übergabeprotokoll bei der Arbeitsmittelbereitstellung oder Checklisten zur persönlichen Schutzausrüstung sind häufig ergänzend notwendig. Diese Dokumente sollten bei der Einweisung bereitliegen oder im digitalen Formular verlinkt sein.

Zur vollständigen Projekt- oder Baustellendokumentation gehören außerdem oft Bautagesberichte, Rapportzettel, Montageprotokolle oder Anwesenheitslisten. Wenn möglich, sollten digitale Formulare miteinander verknüpft sein – etwa durch gemeinsame Projektnummern oder QR-Codes. So können Prüfer, Bauleiter und Projektbeteiligte alle relevanten Informationen einfach nachvollziehen.

- Gefährdungsbeurteilung: Grundlage für Sicherheitsinhalte der Einweisung, gehört als Anhang ins Protokoll

- Betriebsanweisung: Verbindliche Vorgaben für Maschinen, Geräte und Gefahrstoffe, mit Bezug zur Einweisung

- Sicherheitsdatenblätter: Pflichtunterlagen bei chemischen Stoffen, relevant für technische Unterweisungen

- Arbeitsmittelprotokolle: Übergabe und Einweisung in technische Ausstattung werden separat dokumentiert

- Schutzausrüstungs-Checkliste: Verzeichnis der ausgegebenen PSA mit Bestätigung durch den Mitarbeiter

- Bautagesberichte und Rapportzettel: Verknüpfung mit Einweisungsprotokoll erleichtert Nachverfolgung bei Vorfällen

Fazit: Rechtssicher, vollständig und verständlich dokumentieren

Ein Einweisungsprotokoll ist weit mehr als eine Formsache – es ist ein zentrales Instrument zur Wahrung von Sicherheit, Qualität und Rechtssicherheit auf der Baustelle. Nur wenn Inhalte klar dokumentiert, Verantwortlichkeiten benannt und Abläufe nachvollziehbar festgehalten werden, entfaltet das Protokoll seine volle Wirkung. Es schützt alle Beteiligten vor Missverständnissen und rechtlichen Konsequenzen.

Die Erstellung sollte sorgfältig und standardisiert erfolgen – ob per Papierformular oder digitalem PDF. Wichtig ist, dass alle relevanten Angaben enthalten sind und keine Einweisung ohne Dokumentation durchgeführt wird. Besonders bei komplexen Baustellen oder wechselndem Personal bieten digitale Lösungen entscheidende Vorteile: Sie sind schnell verfügbar, revisionssicher und gut archivierbar.

Professionell erstellte Einweisungsprotokolle fördern nicht nur die Sicherheit, sondern auch das Vertrauen zwischen Auftraggebern, Bauleitung, Gewerken und Kontrollinstanzen. Wer sich an klare Strukturen und rechtliche Vorgaben hält, schafft ein solides Fundament für störungsfreie Projektabläufe und schützt sich zuverlässig vor späteren Haftungsrisiken.