Brandschutz und Einweisungsprotokoll – Beispiele für BMA, Notbeleuchtung und Brandschutztüren

Einweisungsprotokolle sind essenziell für die Betriebssicherheit im Brandschutz. Der Artikel zeigt auf, wann und warum solche Protokolle verpflichtend sind, welche gesetzlichen Grundlagen gelten und wie ein wirksames Einweisungsformular aufgebaut sein muss. Anhand konkreter Beispiele für Brandmeldeanlagen (BMA), Notbeleuchtung und Brandschutztüren wird praxisnah erläutert, wie solche Dokumente gestaltet sein sollten. Zusätzlich werden typische Fehlerquellen aufgezeigt und Empfehlungen zur Digitalisierung gegeben. Dabei wird auch die Rolle von Formilo als professioneller Anbieter für digitale Brandschutzformulare vorgestellt. Die Vorteile gegenüber Papierlösungen werden klar herausgearbeitet. Abschließend liefert der Artikel hilfreiche FAQs und Fakten für alle, die Einweisungsprozesse rechtssicher, übersichtlich und effizient gestalten möchten.

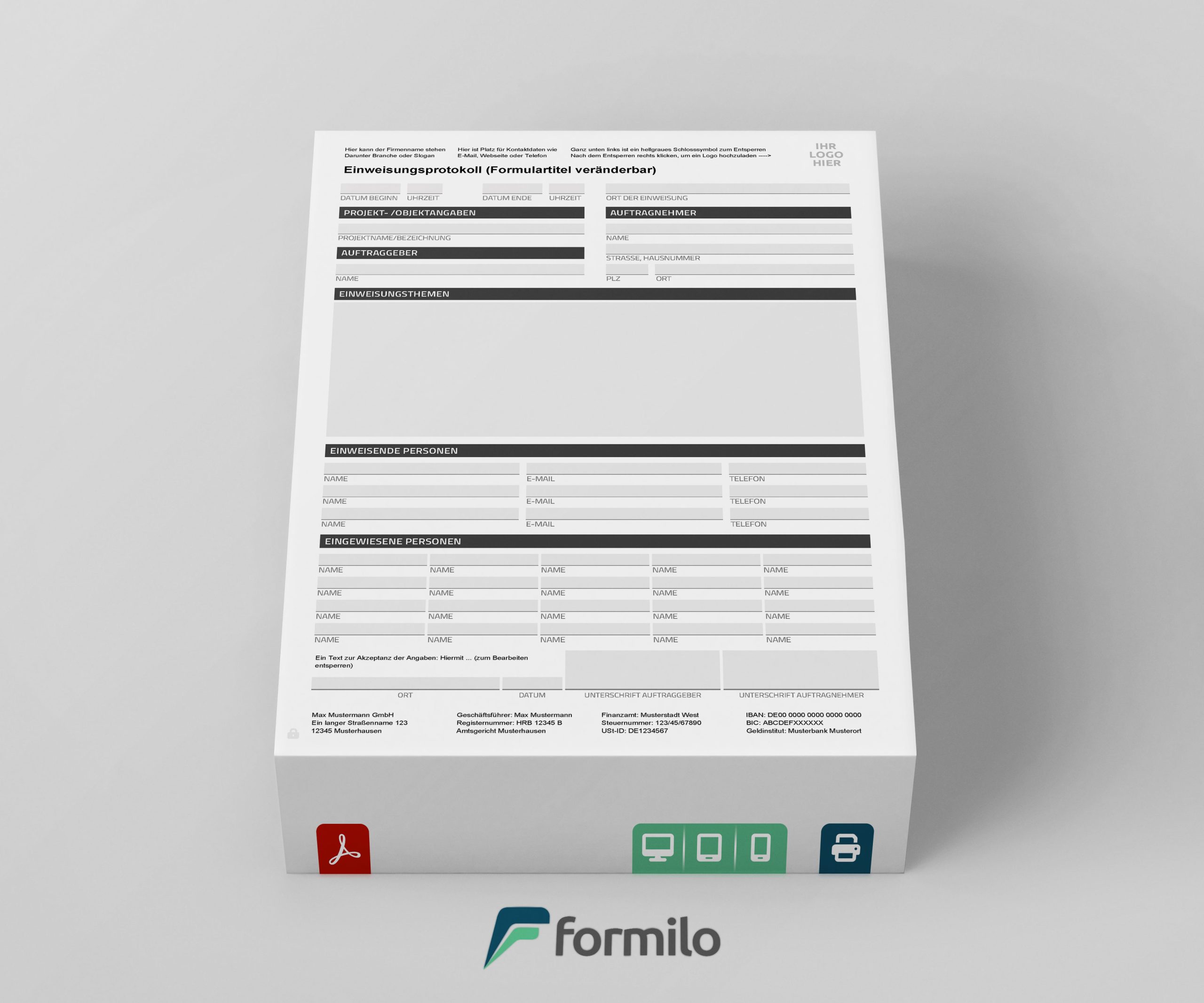

Sie benötigen eine Einweisungsprotokoll Vorlage?

Sie haben die Wahl zwischen einer fertigen Vorlage und individuell erstellten Formularen.

Einführung: Warum Brandschutzformulare mehr als nur Papier sind

Im Alltag vieler Betriebe werden solche Formulare jedoch oft als lästige Pflicht behandelt. Das führt zu lückenhafter oder gar fehlender Dokumentation – mit gravierenden Folgen. Denn bei einem Vorfall kann das Fehlen ordnungsgemäßer Einweisungsnachweise nicht nur zu Problemen mit Behörden und Versicherungen führen, sondern auch straf- und haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Gleichzeitig entwickeln sich die Anforderungen an diese Formulare weiter. Moderne Einweisungsprotokolle sind keine simplen Papierzettel mehr, sondern digitale Dokumente mit auswertbaren Strukturen, elektronischer Signatur, automatischen Erinnerungen und Integration in Sicherheitskonzepte. Das verbessert die Prozesssicherheit, erhöht die Nachvollziehbarkeit und erleichtert die Kontrolle.

- Erfüllen gesetzliche Pflichten der Einweisung und Dokumentation

- Reduzieren Haftungsrisiken bei Brandschäden oder Personenunfällen

- Vereinfachen Prüfungen durch Feuerwehr, TÜV oder Aufsichtsbehörden

- Schaffen Verbindlichkeit und Nachweisbarkeit gegenüber Mitarbeitenden und Dritten

- Erhöhen die Sicherheitskultur im Unternehmen

- Ermöglichen Schulungs- und Erinnerungssysteme bei digitalen Lösungen

- Erleichtern die Integration in betriebliche Brandschutzkonzepte

- Sind Grundvoraussetzung für den Versicherungsschutz bei Brandschäden

Ein sauber geführtes Einweisungsprotokoll ist damit nicht nur ein Beleg für vorschriftsmäßiges Verhalten, sondern auch ein entscheidender Faktor für effizienten, verantwortungsvollen und professionellen Brandschutz. Unternehmen, die ihre Prozesse strukturiert und digital aufsetzen, sichern sich juristisch ab und schaffen Vertrauen bei Mitarbeitenden, Kunden und Behörden.

Rechtliche Grundlagen und Betreiberpflichten bei Brandschutzformularen

Einweisungsprotokolle im Brandschutz unterliegen klaren rechtlichen Vorgaben. Sie sind kein „Nice-to-have“, sondern verpflichtend für Betreiber von Gebäuden, Anlagen und Arbeitsstätten. Die Pflicht zur Unterweisung ergibt sich unter anderem aus der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und den Landesbauordnungen. Je nach Nutzung und Gebäudetyp können auch spezielle Technische Regeln (z. B. ASR A2.2), VDE-Vorschriften oder berufsgenossenschaftliche Vorschriften greifen.

Die Verantwortung für die Durchführung der Einweisungen liegt in der Regel beim Betreiber bzw. beim Unternehmer oder einer verantwortlichen Person, die von ihm beauftragt wurde. Diese sind verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen, um alle betroffenen Personen in sicherheitsrelevante Funktionen einzuweisen – insbesondere bei Inbetriebnahme, Umbauten oder Personalwechsel. Die Einweisung muss dokumentiert werden, um im Schadensfall gegenüber Behörden, Versicherern oder Gerichten einen Nachweis erbringen zu können.

Die rechtliche Bedeutung der Dokumentation liegt darin, dass im Brandfall der Nachweis erbracht werden kann, dass organisatorische Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Fehlt dieser Nachweis, kann das zu Regressforderungen, Geldbußen, Einschränkungen des Versicherungsschutzes oder sogar strafrechtlicher Verantwortung führen. Besonders bei Anlagen mit Sonderfunktion wie Brandmeldeanlagen, Notbeleuchtung und Brandschutztüren ist die ordnungsgemäße Einweisung und Protokollierung daher ein Muss.

Wann ist ein Einweisungsprotokoll notwendig?

Ein Einweisungsprotokoll ist immer dann erforderlich, wenn Personen in sicherheitsrelevante Funktionen eingeführt oder unterwiesen werden müssen. Besonders im Brandschutz ist dies nicht nur bei Neueinstellungen der Fall, sondern auch bei baulichen Änderungen, Umbauten technischer Anlagen oder dem Einsatz externer Dienstleister. In vielen Fällen wird diese Pflicht unterschätzt – doch gerade bei Feuer- und Rauchschutztüren, Brandmeldeanlagen oder Notbeleuchtung sind falsche Bedienungen potenziell lebensgefährlich.

Feuerwehr, Arbeitsschutzbehörden und Versicherer verlangen bei Kontrollen und im Schadensfall einen dokumentierten Nachweis, dass Mitarbeitende und Externe korrekt und vollständig eingewiesen wurden. Das Einweisungsprotokoll dokumentiert dabei die Durchführung, die Inhalte der Einweisung, das Datum und die beteiligten Personen. Es ist somit Teil der Betreiberverantwortung und dient nicht nur der Haftungsabsicherung, sondern auch der Qualitätssicherung in betrieblichen Prozessen.

In der Praxis gilt: Sobald eine brandschutzrelevante Anlage vorhanden ist oder Mitarbeitende darin eingewiesen werden müssen, ist ein Protokoll zu führen – idealerweise mit digitaler Signatur und strukturierten Feldern für eine spätere Auswertung oder Archivierung.

- Inbetriebnahme neuer Brandschutzeinrichtungen: Jede neue Anlage (z. B. BMA, Türfeststellanlage) erfordert eine Erstunterweisung inklusive Dokumentation.

- Wiederkehrende Unterweisungen: Regelmäßige Auffrischungseinweisungen sind u. a. durch DGUV Vorschriften und interne Vorgaben vorgeschrieben.

- Personalwechsel oder neue Zuständigkeiten: Neue Mitarbeitende oder wechselnde Aufgabenbereiche erfordern eine sofortige Einweisung.

- Umbauten oder Änderungen am System: Jede Änderung an der Technik verlangt eine neue Einweisung aller betroffenen Personen.

- Fremdfirmen und Dienstleister: Auch Externe müssen eingewiesen werden, wenn sie mit brandschutzrelevanten Bereichen arbeiten.

- Bei Prüfungen oder Begehungen durch Behörden: Ein vollständiges Protokoll ist bei Prüfungen oft Pflichtnachweis.

Anforderungen an Formulare für Brandschutzeinweisungen

Ein effektives Einweisungsprotokoll im Bereich Brandschutz muss mehr leisten als eine einfache Unterschriftenliste. Es dient als juristischer Nachweis und muss daher vollständig, nachvollziehbar und standardisiert aufgebaut sein. Die Anforderungen an solche Formulare sind sowohl rechtlicher als auch praktischer Natur. Ziel ist es, die Einweisung strukturiert zu dokumentieren und später beweissicher nachweisen zu können, wer, wann, worüber und mit welchen Inhalten unterwiesen wurde.

Formulare müssen vor allem klare Angaben zu Datum, Ort, beteiligten Personen, konkreten Unterweisungsthemen und technischen Anlagen enthalten. Sie sollten eine Bestätigung des Unterwiesenen (z. B. durch Unterschrift oder digitale Signatur) beinhalten sowie Felder für Bemerkungen und Sonderfälle. Bei digitalen Formularen kommen Anforderungen wie Formatierung, Pflichtfeldvalidierung, Revisionssicherheit und Datenspeicherung hinzu.

Wichtig ist außerdem, dass das Formular zur tatsächlichen technischen Ausstattung passt. Es bringt nichts, wenn das Formular allgemeine Hinweise enthält, aber nicht auf die konkrete Brandmeldeanlage oder Türanlage eingeht. Je besser das Formular auf die realen Gegebenheiten zugeschnitten ist, desto höher ist der Beweiswert und die betriebliche Nutzbarkeit. Deshalb sind passgenaue, formularspezifische Lösungen in der Praxis unerlässlich.

Aufbau und Bestandteile eines Brandschutz-Einweisungsprotokolls

Ein vollständiges Einweisungsprotokoll im Brandschutz sollte mehr sein als eine Blanko-Checkliste. Es muss beweisfest, verständlich und sofort einsetzbar sein. Die Struktur eines solchen Formulars folgt bestimmten Anforderungen, die sowohl den formalen Nachweis als auch die Praxistauglichkeit sicherstellen. Dabei ist es wichtig, dass alle Informationen logisch aufgebaut sind und eine lückenlose Dokumentation ermöglichen.

Der Aufbau eines Protokolls gliedert sich idealerweise in verschiedene Inhaltsblöcke: formale Daten zur Einweisung, Identifikation der eingewiesenen Person(en), technische Angaben zur Anlage, Themeninhalte der Einweisung sowie eine rechtsgültige Bestätigung. Bei digitalen Varianten kommen funktionale Module hinzu, etwa Pflichtfelder, Signaturfelder, Auswahlmenüs oder automatisierte Zeitstempel.

Nur wenn all diese Bestandteile enthalten und korrekt ausgefüllt sind, kann ein Einweisungsprotokoll als juristisch verwertbar gelten. Besonders bei Brandschutzeinrichtungen ist Genauigkeit und Nachvollziehbarkeit entscheidend.

- Formaldaten: Datum, Uhrzeit, Ort der Einweisung, Einweisername und Funktion.

- Identifikation der Teilnehmer: Name, Funktion, Abteilung, Unterschrift oder digitale Signatur.

- Anlagebezug: Angabe, auf welche Brandschutztechnik sich die Einweisung bezieht (z. B. BMA, Türsteuerung, Notbeleuchtung).

- Inhalte der Einweisung: Auflistung der besprochenen Themen, z. B. Bedienung, Verhalten im Alarmfall, Besonderheiten der Anlage.

- Besonderheiten oder Gefährdungshinweise: Raum für individuelle Hinweise, z. B. laufende Wartung, bekannte Störungen, temporäre Umgehungen.

- Bestätigung: Unterschrift(en) mit Datum, ggf. Bestätigungsfeld „Einweisung vollständig verstanden“ bei digitalen Formularen.

Beispiele: Einweisungsprotokoll für Brandmeldeanlage (BMA)

Brandmeldeanlagen (BMA) zählen zu den zentralen Komponenten des vorbeugenden Brandschutzes. Ihre sachgerechte Bedienung ist essenziell für die Sicherheit eines Gebäudes. Ein Einweisungsprotokoll für BMA muss dokumentieren, dass alle relevanten Personen den Aufbau, die Bedienung und das Verhalten bei Alarm verstanden haben. Der Einweiser muss zudem sicherstellen, dass Fehlalarme vermieden und im Störfall korrekt reagiert wird.

Das Formular sollte sich an der konkreten Konfiguration der Anlage orientieren. Enthalten sein müssen Felder zur Anlage-ID, zum Anlagentyp (z. B. Vollschutz, Teilbereich, Ringbus-System), zur Position der Bedienelemente, zur Übertragungsart der Alarme und zu Meldergruppen. Eine digitale Version kann mit Auswahlfeldern und Abhak-Checklisten die Durchführung standardisieren und lückenlos dokumentieren.

- Name und Funktion des Einweisenden

- Name der eingewiesenen Person

- Datum und Uhrzeit der Einweisung

- Standort und Gebäudeteil der BMA

- Funktionsweise der Zentrale erläutert

- Vorgehen bei Alarm demonstriert

- Störungsmeldung und Quittierung erklärt

- Fehlalarme vermeiden: Hinweise gegeben

- Verhalten bei Alarm (z. B. Fluchtwegprüfung) besprochen

- Rückstellprozedur der BMA gezeigt

- Formular mit Unterschrift abgeschlossen

- Digitale Signatur oder Zeitstempel gesetzt

Beispiele: Einweisungsprotokoll für Notbeleuchtung

Die Notbeleuchtung dient im Brandfall der sicheren Orientierung und Flucht aus dem Gebäude. Eine fehlerhafte Nutzung oder Missachtung ihrer Funktion kann im Ernstfall Leben kosten. Daher ist die Einweisung in Aufbau, Funktion und regelmäßige Prüfung dieser Anlagen verpflichtend. Ein entsprechendes Einweisungsprotokoll muss alle sicherheitsrelevanten Punkte umfassen und dokumentieren, dass das Personal die technischen und organisatorischen Anforderungen kennt.

Notbeleuchtungssysteme unterscheiden sich stark: von zentral gespeisten Anlagen mit Überwachungssteuerung bis zu dezentralen Einzelbatterieleuchten. Ein gutes Formular berücksichtigt daher die Anlagenart, beschreibt Prüfintervalle, testet das Wissen über automatische und manuelle Tests und hält Sonderfälle wie Flure ohne Tageslicht oder Ausfallmelder fest.

- Einweiser und Teilnehmer mit Funktion benannt

- Datum der Einweisung und Gebäudebereich

- Art der Notbeleuchtung dokumentiert (zentral/dezentral)

- Standorte der Leuchten und Batterietypen erklärt

- Testfunktion demonstriert (automatisch/manuell)

- Verhalten bei Ausfall oder Defekt besprochen

- Verantwortlichkeiten für regelmäßige Prüfung geklärt

- Wartungsplan übergeben oder erläutert

- Besonderheiten einzelner Bereiche (z. B. Flure ohne Fenster) aufgeführt

- Hinweise zur Lagerung von Ersatzakkus gegeben

- Unterschrift oder digitale Bestätigung erfolgt

- Protokoll revisionssicher gespeichert

Beispiele: Einweisungsprotokoll für Brandschutztüren

Brandschutztüren sind bauliche Maßnahmen zur Eindämmung von Feuer und Rauch. Ihre Funktion darf durch unsachgemäße Nutzung keinesfalls beeinträchtigt werden. Einweisungsprotokolle müssen dokumentieren, dass die zuständigen Personen über Bedienung, Besonderheiten und Funktionsprüfungen der Türen umfassend informiert wurden. Gerade selbstschließende Türen mit Feststellanlagen erfordern genaue Einweisung, da ihre Manipulation oder Blockade erhebliche Folgen hat.

Das Formular zur Einweisung sollte spezifische Merkmale der Brandschutztür festhalten – etwa Türtyp, Lage, Art der Feststellvorrichtung, Wartungsintervalle und Verhalten im Störungsfall. Digitale Formulare bieten zusätzliche Kontrollfelder, Abhakoptionen und Platz für Bemerkungen zu besonderen Türsituationen (z. B. hohe Frequentierung, barrierefreier Zugang).

- Einweiser und Teilnehmer mit Namen und Funktionen

- Datum und Gebäudeteil der Einweisung

- Türtyp und Position der Brandschutztür genannt

- Funktionsweise erklärt (z. B. Türschließer, Magnetfeststellung)

- Vorgehen bei manueller Öffnung oder Blockierung erläutert

- Regelmäßige Sicht- und Funktionsprüfung besprochen

- Hinweis auf keine Verstellung durch Keile oder Möbel gegeben

- Wartungsintervall gemäß Herstellervorgaben erläutert

- Sonderhinweise bei Fluchtwegen dokumentiert

- Verantwortliche Person für Prüfung benannt

- Unterschrift der eingewiesenen Person erfolgt

- Formular elektronisch archiviert oder ausgedruckt

Fehlerquellen und Risiken bei schlecht dokumentierten Einweisungen

Schlecht oder gar nicht dokumentierte Einweisungen im Bereich Brandschutz stellen ein erhebliches Risiko für Unternehmen, Betreiber und verantwortliche Personen dar. Die häufigste Fehlerquelle liegt in der Annahme, dass mündliche Unterweisungen oder E-Mails ausreichen. Doch ohne formalen Nachweis wird im Ernstfall die Beweislage schwierig – mit potenziell gravierenden rechtlichen Folgen.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass veraltete Formulare verwendet oder nicht auf konkrete Anlagen und Systeme abgestimmt werden. Allgemeine Protokolle ohne Bezug zu den tatsächlichen Geräten verlieren an Aussagekraft. Auch fehlende oder unklare Unterschriften, lückenhafte Angaben und unleserliche Handschriften machen viele Formulare faktisch ungültig.

Unternehmen riskieren bei mangelhafter Dokumentation nicht nur Bußgelder und zivilrechtliche Haftung, sondern auch Einschränkungen beim Versicherungsschutz. Denn Versicherer prüfen im Schadensfall, ob die Betreiberpflichten eingehalten wurden – dazu zählt die korrekte Einweisung genauso wie deren schriftliche oder digitale Dokumentation. Selbst wenn ein Brand glimpflich ausgeht, können fehlerhafte Protokolle ein Compliance-Problem darstellen und das Vertrauen von Behörden und Belegschaft nachhaltig erschüttern.

Tipps für die digitale Umsetzung der Protokolle

Digitale Einweisungsprotokolle bieten zahlreiche Vorteile gegenüber Papierformularen – von höherer Nachvollziehbarkeit über geringere Fehleranfälligkeit bis hin zur Integration in bestehende Sicherheitssysteme. Die Umsetzung sollte jedoch professionell und praxistauglich erfolgen. Wichtig ist vor allem, dass digitale Protokolle nicht nur eine elektronische Kopie eines Papierdokuments sind, sondern echte Funktionalität bieten.

Durch digitale Formulare lassen sich Pflichtfelder definieren, Auswahlmenüs integrieren, automatische Zeitstempel erzeugen und Signaturfelder einbauen. Das verbessert die Vollständigkeit der Dokumentation erheblich. Zudem können Schulungsnachweise, Bedienungsanleitungen oder Gefährdungshinweise direkt verlinkt oder eingebettet werden. So entsteht ein vollständiges, medienbruchfreies Sicherheitsdokument.

Die Wahl der richtigen Software oder Plattform ist dabei entscheidend. Unternehmen sollten auf Datenschutz, Revisionssicherheit, Barrierefreiheit und individuelle Anpassbarkeit achten. Nur so kann sichergestellt werden, dass digitale Protokolle nicht nur modern, sondern auch rechts- und betriebstauglich sind.

- Pflichtfelder definieren: Nur vollständig ausgefüllte Protokolle lassen sich absenden oder speichern.

- Digitale Signaturen einbinden: Ersetzen handschriftliche Unterschriften mit rechtlicher Gültigkeit.

- Automatische Zeit- und Datumseinträge: Minimieren Manipulation und steigern Nachvollziehbarkeit.

- Dropdowns und Checkboxen: Erleichtern standardisierte Angaben und verhindern Tippfehler.

- Interne Verlinkung von Handbüchern: Bedienungsanleitungen, Videos oder Checklisten integrieren.

- PDF-Export und zentrale Archivierung: Zur Einbindung in Audits, Brandschutzakten und Systemdokumentationen.

Formilo als Anbieter für maßgeschneiderte Brandschutzformulare

Wer digitale Einweisungsprotokolle für den Brandschutz professionell umsetzen möchte, findet in Formilo einen spezialisierten Dienstleister. Im Gegensatz zu Softwaretools oder allgemeinen Formularvorlagen erstellt Formilo vollständig individuelle, ausfüllbare PDF-Formulare mit Funktionen, die weit über Standardlösungen hinausgehen. Diese Protokolle sind nicht nur optisch an das jeweilige Corporate Design angepasst, sondern auch technisch auf höchste Effizienz getrimmt.

Formilo analysiert die vorhandenen Prozesse, übernimmt bestehende Inhalte oder entwickelt mit dem Kunden gemeinsam eine neue Struktur. Dabei entstehen interaktive Dokumente mit Signaturfeldern, Pflichtfeld-Logik, automatischen Prüfmechanismen und strukturierter Datenverarbeitung. Besonders für sicherheitsrelevante Bereiche wie BMA, Notbeleuchtung oder Brandschutztüren sind solche Features ein enormer Vorteil.

- Individuell programmierte PDF-Protokolle auf höchstem technischen Niveau

- Anpassung an die konkrete Brandschutztechnik und Unternehmensprozesse

- Signaturfelder mit Zeitstempel für rechtssichere Nachweise

- Integration von Bedienungsanleitungen, Schulungsinhalten oder Prüfprotokollen

- Barrierefreie und revisionssichere Umsetzung nach aktuellen Standards

- Auf Wunsch mit Mehrsprachigkeit und Dropdown-Logik

- Einbindung in bestehende Sicherheits- oder QM-Systeme

- Schnelle Lieferung und persönliche Beratung durch Experten

Vorteile digitaler gegenüber papierbasierten Brandschutzprotokollen

Digitale Brandschutzprotokolle bieten eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber ihren papierbasierten Vorgängern – sowohl in organisatorischer, rechtlicher als auch wirtschaftlicher Hinsicht. Während Papierformulare anfällig für Verlust, fehlerhafte Einträge oder unvollständige Ausfüllung sind, ermöglichen digitale Lösungen standardisierte, nachvollziehbare und vollständig archivierbare Prozesse. Dies schafft nicht nur Rechtssicherheit, sondern spart auch Zeit und Ressourcen im Arbeitsalltag.

Ein digital erstelltes Protokoll prüft z. B. automatisch, ob alle Felder ausgefüllt sind, fügt Zeitstempel ein, sichert sich gegen nachträgliche Änderungen ab und kann direkt in vorhandene Systeme (z. B. QM- oder Brandschutzordner) eingebunden werden. Darüber hinaus lassen sich Daten strukturiert auswerten, was Rückschlüsse auf Schulungsstände, Prüfzyklen oder betriebliche Risiken erlaubt. Dadurch wird das Einweisungsprotokoll zu einem aktiven Steuerungsinstrument – nicht nur zum Ablageprodukt.

Auch die Nachhaltigkeit spielt eine Rolle: Weniger Papierverbrauch, keine Lagerung, keine Ausdrucke, keine Scanner – die Umstellung auf digitale Protokolle reduziert Aufwand und Kosten langfristig erheblich. Gleichzeitig steigt die Bereitschaft der Mitarbeitenden zur gewissenhaften Ausfüllung, weil die Benutzerführung klar, schnell und verständlich ist.

Häufig gestellte Fragen zu Brandschutz- und Einweisungsprotokollen

Im Umgang mit Einweisungsprotokollen im Brandschutz ergeben sich in der Praxis häufig ähnliche Fragen. Dieser Abschnitt liefert präzise Antworten auf zentrale Unsicherheiten – von der rechtlichen Relevanz über die formale Ausgestaltung bis hin zur digitalen Anwendung. Besonders bei technischen Einrichtungen wie BMA, Notbeleuchtung oder Brandschutztüren sind klare Regeln wichtig. Die folgenden FAQ helfen dabei, typische Stolperfallen zu vermeiden und Sicherheit in der Umsetzung zu gewinnen.

Ja, insbesondere im Arbeitsschutz und Brandschutz ergibt sich aus verschiedenen Verordnungen und DGUV-Vorschriften eine Pflicht zur Unterweisung und Dokumentation.

Mindestens jährlich, zusätzlich bei technischen Änderungen, Personalwechseln oder sicherheitsrelevanten Vorfällen.

In der Regel fachkundige Personen mit Kenntnissen über die jeweilige Anlage und klare Beauftragung durch den Betreiber.

Nicht zwingend, aber bei Sonderlösungen oder erhöhtem Gefährdungspotenzial ist eine Einzeldokumentation ratsam.

Schriftlich oder digital mit Unterschrift, vollständigen Inhalten, Bezug zur Technik und eindeutiger Identifikation der Beteiligten.

Nein – Änderungen müssen kenntlich gemacht und nachvollziehbar dokumentiert sein, um die Beweiskraft zu erhalten.

Fakten rund um digitale Einweisungsprotokolle im Brandschutz

Digitale Einweisungsprotokolle entwickeln sich zunehmend zum Standard im organisatorischen Brandschutz. Sie erfüllen nicht nur rechtliche Anforderungen, sondern erleichtern auch die Umsetzung und Kontrolle sicherheitsrelevanter Maßnahmen. Die folgenden Fakten zeigen, warum immer mehr Unternehmen auf digitale Lösungen setzen – von der einfachen Anwendung bis zur systematischen Auswertung.

- Digitale Protokolle sparen bis zu 70 % Zeit beim Ausfüllen und Archivieren

- Pflichtfelder vermeiden lückenhafte oder fehlerhafte Einweisungen

- Rechtssichere Signaturen mit Zeitstempel stärken die Nachweisbarkeit

- PDF-Protokolle lassen sich problemlos in Brandschutzordner einbinden

- Mehrsprachige Versionen unterstützen internationale Standorte

- Automatische Erinnerungen fördern regelmäßige Unterweisungen

- Datenexport als Excel oder JSON erlaubt strukturierte Auswertungen

- Barrierefreie Formulare erfüllen Anforderungen der DIN EN 301549

- Mobilgeräte-Einsatz möglich – auch offline am Einsatzort

- Cloudspeicherung schützt vor Datenverlust durch Papiervernichtung

- QR-Codes am Gerät ermöglichen ortsbezogene Soforteinweisung

- Protokolle sind jederzeit revisionssicher abrufbar