Bedenkenanzeige gegenüber dem Auftraggeber: So formulieren Sie korrekt

Eine Bedenkenanzeige ist ein zentrales Mittel im Bauwesen, um den Auftraggeber rechtzeitig auf technische oder organisatorische Probleme hinzuweisen. Der Artikel erklärt, wann und warum sie notwendig ist, welche gesetzlichen Grundlagen gemäß VOB/B gelten und in welchen Situationen sie typischerweise eingesetzt wird. Es folgen praktische Hinweise zur Form und zum Inhalt sowie konkrete Textbausteine und Muster. Auch Fristen und Zustellungsarten werden erläutert. Der Beitrag zeigt, was nach einer Anzeige geschieht, welche Risiken bei Versäumnissen drohen und wie Auftraggeber reagieren sollten. Weitere Abschnitte beleuchten Unterschiede bei Empfängern, Besonderheiten für GU und Subunternehmer, Kommunikationstipps, Vorlagen sowie Hinweise zur rechtssicheren Archivierung. Ein abschließender FAQ-Teil rundet das Thema kompakt ab.

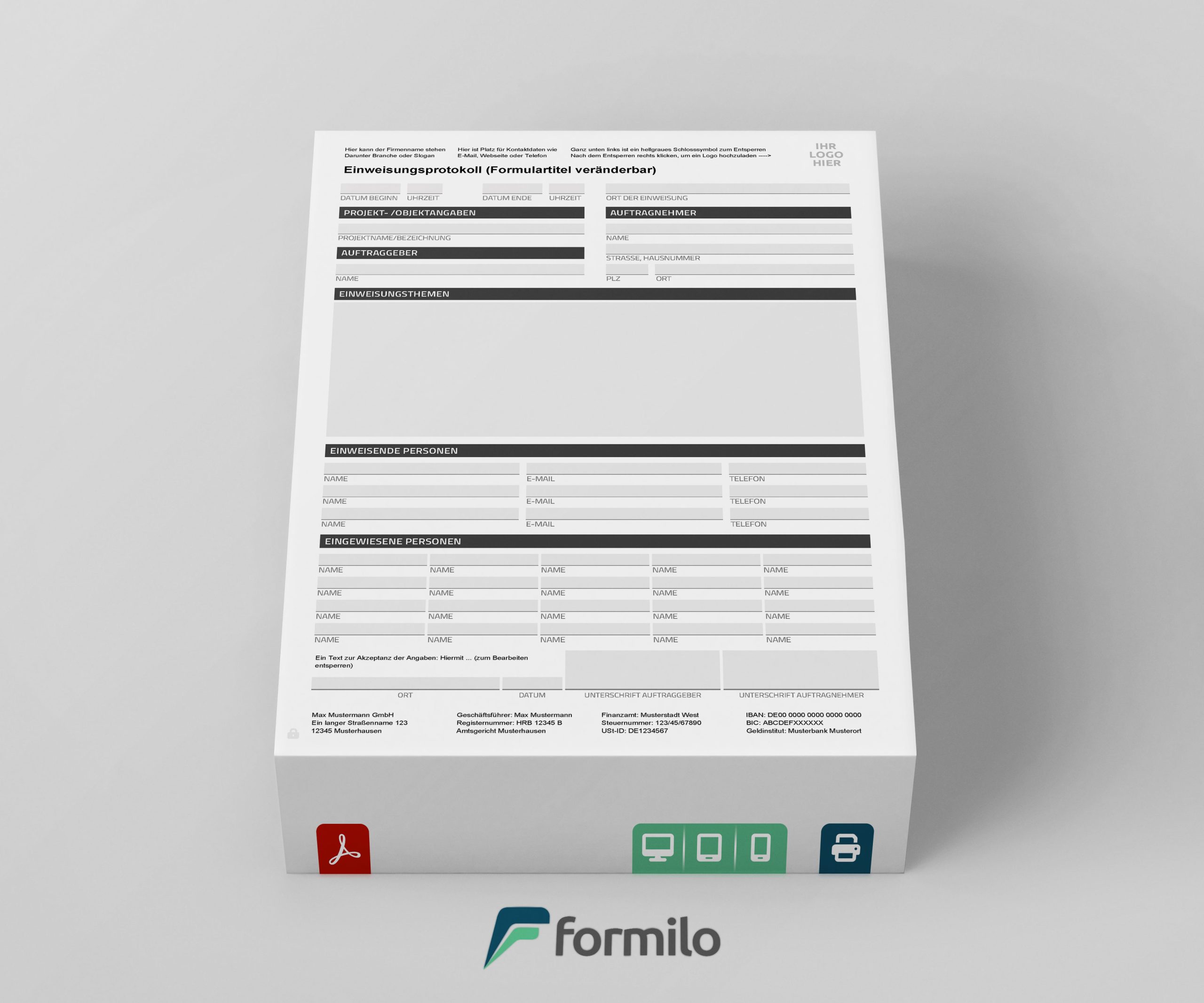

Sie benötigen eine Einweisungsprotokoll Vorlage?

Sie haben die Wahl zwischen einer fertigen Vorlage und individuell erstellten Formularen.

Wann und warum eine Bedenkenanzeige notwendig ist

Die Notwendigkeit ergibt sich insbesondere dann, wenn der Auftragnehmer erkennt, dass Planvorgaben fehlerhaft, technische Ausführungen nicht umsetzbar oder Materialien ungeeignet sind. Auch fehlende Koordination mit anderen Gewerken oder Risiken für den Arbeits- und Gesundheitsschutz können Anlass für eine Anzeige sein. Wird in solchen Fällen keine Bedenkenanzeige gestellt, verliert der Auftragnehmer unter Umständen das Recht, sich später auf diese Umstände zu berufen. Damit drohen nicht nur rechtliche, sondern auch wirtschaftliche Konsequenzen.

Die Bedenkenanzeige ist somit ein wichtiges Instrument der Risikominimierung und ein zentrales Kommunikationsmittel zwischen den Projektbeteiligten. Sie schafft Transparenz, dokumentiert potenzielle Problemstellen und ermöglicht dem Auftraggeber eine fundierte Entscheidung über das weitere Vorgehen. Gleichzeitig entlastet sie den Auftragnehmer, indem sie die Verantwortlichkeiten klarstellt. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie rechtzeitig, vollständig und nachweisbar erfolgt.

Rechtliche Grundlagen und Pflichten laut VOB/B

Die Grundlage für die Pflicht zur Bedenkenanzeige ergibt sich aus § 4 Abs. 3 VOB/B. Dort ist geregelt, dass der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzeigen muss, wenn er erkennt, dass eine vom Auftraggeber vorgegebene Leistung oder Anweisung Mängel verursachen könnte. Kommt er dieser Pflicht nicht nach, haftet er unter Umständen selbst für die daraus entstehenden Mängel – auch wenn er die Ursache nicht zu verantworten hat.

Die Anzeige muss immer schriftlich erfolgen und sollte konkrete Hinweise auf die Bedenken enthalten. Eine pauschale Aussage wie “es bestehen Bedenken” reicht rechtlich nicht aus. Wichtig ist zudem, dass die Bedenkenanzeige vor Beginn der betreffenden Ausführung eingeht. Nachträgliche Hinweise entfalten keine haftungsentlastende Wirkung.

Für Auftragnehmer bedeutet das: Wer Bedenken erkennt, muss schnell handeln und den Sachverhalt nachvollziehbar dokumentieren. Die Anzeige ist nicht nur juristisch, sondern auch aus haftungs- und projekttechnischer Sicht entscheidend. Denn sie legt dar, dass der Auftragnehmer seine Prüfpflichten ernst nimmt und professionell agiert.

- § 4 Abs. 3 VOB/B verpflichtet zur schriftlichen Bedenkenanzeige

- Die Pflicht gilt bei erkennbaren Mängeln in Planung, Anweisung oder Vorleistung

- Die Anzeige muss erfolgen, bevor mit der betroffenen Leistung begonnen wird

- Eine mündliche Mitteilung reicht nicht aus – Schriftform ist zwingend

- Die Bedenken müssen klar und nachvollziehbar formuliert sein

- Auch bei scheinbar geringfügigen Mängeln ist eine Anzeige empfehlenswert

- Unterlassene Bedenkenanzeige kann zu voller Haftung des Auftragnehmers führen

- Eine wirksame Anzeige schützt vor Regressforderungen und Nachbesserungspflichten

Typische Situationen und Anlässe für eine Bedenkenanzeige

In der Baupraxis ergeben sich viele Konstellationen, die eine Bedenkenanzeige erforderlich machen. Dabei geht es nicht nur um grobe Planungsfehler, sondern auch um kleinere Abweichungen, die sich im weiteren Projektverlauf negativ auswirken könnten. Die Pflicht zur Anzeige greift immer dann, wenn der Auftragnehmer technische, rechtliche oder organisatorische Risiken erkennt, die den Erfolg der Leistung gefährden.

Zu den häufigsten Anlässen zählen unvollständige oder fehlerhafte Planunterlagen, widersprüchliche Angaben, nicht abgestimmte Leistungen anderer Gewerke oder auch sicherheitsrelevante Aspekte wie fehlende Geländer oder mangelhafte Baustellenorganisation. Auch Materialvorgaben des Auftraggebers, die sich als ungeeignet herausstellen, sind ein häufiger Grund. In solchen Fällen ist schnelles und professionelles Handeln gefragt.

Gerade bei Termindruck und komplexen Bauabläufen wird die Bedenkenanzeige oft vernachlässigt – ein schwerer Fehler. Denn auch vermeintlich kleinere Punkte können im Nachhinein zu großen Problemen führen. Eine strukturierte Dokumentation aller Bedenken schützt vor rechtlichen und wirtschaftlichen Nachteilen und zeigt die Professionalität des ausführenden Unternehmens.

- Unklare oder fehlerhafte Planung: Widersprüche oder Lücken in Zeichnungen, Leistungsbeschreibungen oder Statiken.

- Falsche Materialvorgaben: Der Auftraggeber besteht auf Materialien, die sich als ungeeignet oder nicht normgerecht erweisen.

- Fehlende Abstimmung mit anderen Gewerken: Kollisionsgefahr durch fehlende Koordination, z. B. bei TGA und Rohbau.

- Gefährdung von Arbeitsschutz oder Bauablauf: Sicherheitsmängel oder organisatorische Mängel auf der Baustelle.

- Technische Unmöglichkeit der Ausführung: Vorgaben lassen sich mit den vorhandenen Mitteln nicht umsetzen.

- Fehlende Genehmigungen oder Abnahmen: Ausführung müsste ohne erforderliche Freigabe erfolgen.

Form und Inhalt einer korrekten Bedenkenanzeige

Eine Bedenkenanzeige erfüllt nur dann ihre rechtliche Funktion, wenn sie inhaltlich vollständig und formal korrekt ist. Der Text muss präzise formuliert sein, die betreffenden Leistungen benennen und die Bedenken nachvollziehbar begründen. Dabei ist nicht entscheidend, ob sich die Bedenken später als zutreffend herausstellen – entscheidend ist, dass sie zum Zeitpunkt der Anzeige fachlich begründet waren.

Die Anzeige muss schriftlich erfolgen – entweder als Brief, Fax oder E-Mail mit Versandnachweis. Mündliche Hinweise sind nicht ausreichend. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte sie klar strukturierte Informationen enthalten: die betroffene Leistung, die genaue Beschreibung der Bedenken, mögliche Konsequenzen bei Nichtbeachtung sowie eine konkrete Bitte um Entscheidung oder Anweisung durch den Auftraggeber.

Je detaillierter die Anzeige, desto besser ist die rechtliche Absicherung. Wichtig ist auch eine sachliche Tonalität: Es geht nicht um Schuldzuweisungen, sondern um die gemeinsame Klärung eines Problems. Eine professionelle Bedenkenanzeige stärkt das Vertrauen in die Fachkenntnis des Auftragnehmers und zeigt, dass er seine Prüfpflichten ernst nimmt.

- Schriftform einhalten: Brief, Fax oder E-Mail mit Versandnachweis – keine mündliche Anzeige.

- Klare Benennung der betroffenen Leistung: Angabe von Positionen, Bauteilen oder Zeichnungsnummern.

- Genaue Beschreibung der Bedenken: Was genau ist problematisch, unklar oder technisch zweifelhaft?

- Hinweis auf mögliche Konsequenzen: Risiken für Mängel, Ausführungsprobleme oder Terminverzögerungen nennen.

- Bitte um schriftliche Anweisung oder Entscheidung: Den Auftraggeber auffordern, Stellung zu nehmen.

- Belege und Nachweise anfügen: Pläne, Fotos oder Auszüge aus Normen zur Unterstützung der Argumentation.

Beispielhafte Formulierungen und Textbausteine

Für die Erstellung einer Bedenkenanzeige ist es hilfreich, auf praxiserprobte Formulierungen zurückzugreifen. Diese sorgen für Klarheit und Professionalität in der Kommunikation. Zwar muss jede Anzeige individuell auf den jeweiligen Sachverhalt zugeschnitten sein, aber bestimmte Textbausteine lassen sich universell einsetzen. Wichtig ist eine sachliche und präzise Ausdrucksweise, die den Sachverhalt unmissverständlich beschreibt.

Die folgenden Beispiele dienen als Anregung für typische Situationen. Sie sollten in der finalen Anzeige an den konkreten Fall angepasst und gegebenenfalls mit technischen Details ergänzt werden. Auch eine strukturierte Gliederung in Einleitung, Beschreibung der Bedenken, Folgen und Handlungsempfehlung verbessert die Verständlichkeit.

- „Hiermit zeigen wir Bedenken hinsichtlich der Ausführbarkeit der Leistung gemäß Position 3.2 an.“

- „Die in Plan A-102 dargestellte Lösung erscheint statisch nicht tragfähig.“

- „Die Vorgabe, XY-Material zu verwenden, steht im Widerspruch zur DIN 4102.“

- „Eine Umsetzung in der geplanten Form ist nur unter erheblichen Sicherheitsrisiken möglich.“

- „Wir bitten um schriftliche Anweisung, ob die Arbeiten dennoch wie geplant auszuführen sind.“

- „Aus unserer Sicht besteht die Gefahr, dass durch die Ausführung Mängel entstehen.“

- „Wir weisen darauf hin, dass eine termingerechte Fertigstellung unter den gegebenen Umständen nicht gewährleistet werden kann.“

- „Bitte teilen Sie uns mit, ob die Ausführung gemäß aktueller Planung erfolgen soll.“

Fristen und Zustellungswege: Worauf es ankommt

Die Wirksamkeit einer Bedenkenanzeige hängt maßgeblich vom Zeitpunkt und dem gewählten Zustellweg ab. Grundsätzlich gilt: Die Anzeige muss unverzüglich erfolgen, sobald der Auftragnehmer die Bedenken erkennt. „Unverzüglich“ bedeutet in diesem Zusammenhang: ohne schuldhaftes Zögern. Eine Bedenkenanzeige, die zu spät eingeht, erfüllt ihre Schutzfunktion nicht und kann im Streitfall zu erheblichen Nachteilen führen.

Die Zustellung sollte immer so erfolgen, dass der Zugang beim Auftraggeber nachweisbar ist. Empfehlenswert ist die Übersendung per E-Mail mit Lesebestätigung, per Fax mit Sendebericht oder per Einschreiben. Bei größeren Projekten oder laufender Kommunikation über digitale Plattformen kann auch eine Übergabe über das Bauprojektmanagementsystem sinnvoll sein – vorausgesetzt, die Dokumentation ist lückenlos.

Wichtig ist zudem die interne Dokumentation. Der Auftragnehmer sollte nicht nur die versendete Anzeige archivieren, sondern auch den Anlass, das Datum der Erkenntnis und den Zustellnachweis. Im Streitfall kann dies entscheidend dafür sein, ob die Anzeige als rechtzeitig und ordnungsgemäß gilt. Eine frühzeitige, gut dokumentierte Bedenkenanzeige schafft Rechtssicherheit und vermeidet langwierige Auseinandersetzungen.

Was passiert nach einer Bedenkenanzeige?

Nach Eingang einer Bedenkenanzeige ist der Auftraggeber verpflichtet, die mitgeteilten Hinweise zu prüfen und darauf zu reagieren. In der Regel erfolgt eine schriftliche Rückmeldung mit einer Entscheidung: Entweder bestätigt der Auftraggeber die Bedenken und ändert die Planung oder er weist den Auftragnehmer trotz Bedenken zur Ausführung an. Letzteres nennt sich „Weisung zur Ausführung auf Risiko des Auftraggebers“.

Für den Auftragnehmer ist wichtig, dass er die Antwort dokumentiert und im Zweifelsfall nachhakt, wenn keine Rückmeldung erfolgt. Wird trotz Anzeige und ohne Antwort des Auftraggebers mit der Arbeit begonnen, droht dem Auftragnehmer unter Umständen eine Mitverantwortung. Die Anzeige allein reicht also nicht – auch das weitere Vorgehen muss professionell begleitet werden.

Das Ziel sollte immer eine einvernehmliche Klärung sein. Viele Auftraggeber begrüßen es, wenn Probleme frühzeitig und strukturiert angesprochen werden. Dies fördert nicht nur die rechtliche Absicherung, sondern auch ein konstruktives Projektklima.

- Der Auftraggeber muss die Anzeige prüfen und reagieren

- Möglich: Änderung der Planung oder Anweisung zur Ausführung trotz Bedenken

- Die Antwort sollte immer dokumentiert und abgeheftet werden

- Ohne Rückmeldung des AG darf keine Ausführung erfolgen

- Ausführung trotz erkennbarer Mängel kann zu Mitverschulden führen

- Der Auftragnehmer sollte aktiv nachfragen, wenn keine Antwort erfolgt

- Die Anzeige ist Ausgangspunkt für weitere Kommunikation

- Ein professionelles Vorgehen erhöht die Chancen auf rechtzeitige Klärung

Risiken bei fehlender oder fehlerhafter Bedenkenanzeige

Eine unterlassene oder unzureichende Bedenkenanzeige kann für den Auftragnehmer schwerwiegende Folgen haben. Die wichtigste Konsequenz ist der Verlust der Haftungsentlastung: Wer erkannte Mängel nicht meldet, haftet im Zweifel für die daraus resultierenden Schäden, selbst wenn die Ursache in der Planung oder bei anderen Beteiligten lag. Das kann zu hohen Nachbesserungskosten, Vertragsstrafen oder Regressforderungen führen.

Auch eine fehlerhaft formulierte oder verspätete Anzeige ist problematisch. Wird sie nicht konkret genug verfasst oder enthält sie keine belastbaren Argumente, erfüllt sie ihre juristische Schutzfunktion nicht. Gleiches gilt, wenn sie dem Auftraggeber nicht nachweisbar zugeht oder zu spät zugestellt wird. Vor allem bei komplexen Bauprojekten oder bei Streitigkeiten in der Abnahmephase kann das fatale Konsequenzen haben.

Die Bedenkenanzeige ist daher kein formaler Akt, der „pro forma“ erfolgt, sondern ein zentrales Instrument zur Risikovermeidung. Sie muss ernst genommen und mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden wie Planprüfung und Ausführung. Wer diese Pflicht vernachlässigt, riskiert nicht nur wirtschaftliche Schäden, sondern auch die Glaubwürdigkeit gegenüber dem Auftraggeber.

- Haftung trotz fremder Planungsfehler: Ohne Anzeige bleibt die Verantwortung beim Ausführenden.

- Verlust von Regressansprüchen: Spätere Schadensersatzforderungen gegenüber dem AG oder Planer sind kaum durchsetzbar.

- Gefahr von Vertragsstrafen und Kürzungen: Mängel oder Verzögerungen werden dem Auftragnehmer zugerechnet.

- Schwache Position im Streitfall: Fehlende Dokumentation schwächt die Verhandlungs- und Beweislage.

- Vertrauensverlust beim Auftraggeber: Fehlende Kommunikation wird oft als Inkompetenz ausgelegt.

- Folgekosten bei Ausführung mangelhafter Leistungen: Nachbesserung, Rückbau und Ersatzforderungen drohen.

Wie der Auftraggeber reagieren sollte

Auch für den Auftraggeber ergeben sich aus einer Bedenkenanzeige klare Pflichten. Wird eine Anzeige eingereicht, ist er verpflichtet, diese sorgfältig zu prüfen und darauf zu reagieren. Die Reaktion sollte zeitnah und schriftlich erfolgen. Dabei stehen mehrere Optionen zur Verfügung: Entweder er erkennt die Bedenken an und passt die Planung entsprechend an oder er weist die Bedenken zurück und erteilt eine ausdrückliche Anweisung zur Ausführung – idealerweise mit einer Haftungsübernahme.

Ignoriert der Auftraggeber die Anzeige oder reagiert nicht, gerät er in eine risikobehaftete Position. Denn ohne Antwort kann die Ausführung ins Stocken geraten oder es drohen Verzögerungen. Eine eindeutige und zügige Kommunikation ist daher auch im Interesse des Auftraggebers. Je klarer er Stellung bezieht, desto geringer ist das Risiko von Streitigkeiten.

Empfehlenswert ist es zudem, jede Reaktion sauber zu dokumentieren und auch in Projektmanagementsystemen zu erfassen. So lässt sich im Nachhinein nachvollziehen, wie mit den geäußerten Bedenken umgegangen wurde. Der professionelle Umgang mit einer Bedenkenanzeige kann helfen, Bauabläufe zu sichern und das Verhältnis zum Auftragnehmer zu stärken.

Unterschiede bei Bedenkenanzeigen an Planer, Bauleiter oder AG

Eine Bedenkenanzeige richtet sich in der Regel an den Auftraggeber – doch nicht immer ist dieser direkt erreichbar oder zuständig. In vielen Bauprojekten fungieren Architekten, Planer oder Bauleiter als bevollmächtigte Vertreter. In solchen Fällen ist es zulässig, die Bedenkenanzeige auch an diese Personen zu richten. Dennoch bestehen Unterschiede hinsichtlich rechtlicher Wirkung und Zuständigkeit.

Grundsätzlich gilt: Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass die Anzeige die verantwortliche Entscheidungsinstanz erreicht. Wird eine Anzeige etwa nur an den Bauleiter übergeben, der keine Entscheidungskompetenz besitzt, kann dies im Streitfall zu Problemen führen. Deshalb ist es sinnvoll, Bedenkenanzeigen parallel an den Planer und den Auftraggeber selbst zu senden – besonders bei kritischen Sachverhalten.

Auch die inhaltliche Gestaltung kann variieren: Während gegenüber dem Bauleiter oft technische Details im Vordergrund stehen, sollte gegenüber dem AG zusätzlich auf wirtschaftliche und haftungsrechtliche Folgen hingewiesen werden. In jedem Fall ist eine lückenlose Dokumentation entscheidend.

- Bedenkenanzeige an den AG hat höchste rechtliche Wirkung

- Planer und Bauleiter können Anzeige empfangen, aber nicht immer verbindlich entscheiden

- Bei Unsicherheit Anzeige immer zusätzlich direkt an den Auftraggeber senden

- Empfänger klar benennen und Zuständigkeit prüfen

- Technische Details stärker gegenüber Planern, rechtliche Aspekte gegenüber dem AG betonen

- Antworten aller Parteien dokumentieren und aufbewahren

- Bei mündlichen Gesprächen zusätzlich schriftlich nachfassen

- Zustellung mit Nachweis auch bei Bauleitern oder Architekten sicherstellen

Besonderheiten bei GU-, Subunternehmern und Nachunternehmern

Bei der Abwicklung komplexer Bauprojekte sind häufig mehrere Ebenen von Auftragnehmern beteiligt – darunter Generalunternehmer (GU), Subunternehmer und Nachunternehmer. Für diese Konstellationen gelten besondere Anforderungen bei der Bedenkenanzeige, da Verantwortlichkeiten und Kommunikationswege klar geregelt sein müssen. Jeder Auftragnehmer ist dabei verpflichtet, seine Bedenken an den direkten Vertragspartner zu richten – unabhängig davon, ob der eigentliche Auftraggeber erreichbar ist.

Für Sub- und Nachunternehmer bedeutet das konkret: Die Bedenkenanzeige muss an den GU oder den jeweils übergeordneten Unternehmer erfolgen. Diese wiederum sind verpflichtet, berechtigte Bedenken an den Hauptauftraggeber weiterzuleiten. In der Praxis funktioniert das jedoch nicht immer reibungslos. Daher ist es für Nachunternehmer essenziell, den Zugang und Inhalt ihrer Anzeige nachweislich zu dokumentieren und ggf. auf Weiterleitung zu drängen.

GU sollten mit Blick auf ihre Koordinationsverantwortung sicherstellen, dass Bedenkenanzeigen innerhalb der Kette ernst genommen und zeitnah bearbeitet werden. Missachtung oder Verzögerungen können zu eigener Haftung führen. Eine gut strukturierte Kommunikation und lückenlose Dokumentation ist für alle Beteiligten von zentraler Bedeutung.

- Subunternehmer adressieren Anzeige an den GU: Der direkte Vertragspartner ist erster Ansprechpartner.

- GU muss Anzeige ggf. an den Hauptauftraggeber weiterleiten: Rechtzeitige Reaktion innerhalb der Projektstruktur erforderlich.

- Haftung bleibt beim übergehenden Unternehmer: Wer Bedenken nicht weitergibt, riskiert eigene Verantwortung.

- Nachweisführung ist essenziell: Zustellung und Inhalt der Anzeige müssen dokumentiert werden.

- Kommunikation innerhalb der Kette sichern: Prozesse zur strukturierten Bedenkenmeldung etablieren.

- Bei kritischen Sachverhalten zusätzlich direkten Kontakt zum AG suchen: Bei drohender Haftung kann Doppelkommunikation sinnvoll sein.

Tipps für die Praxis: So gelingt die Kommunikation mit dem AG

Eine sachlich und konstruktiv formulierte Bedenkenanzeige stärkt nicht nur die rechtliche Position des Auftragnehmers, sondern auch die Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber. Der Ton macht die Musik – und das gilt besonders in angespannten Bausituationen. Wer seine Bedenken klar, höflich und nachvollziehbar darlegt, zeigt Fachkompetenz und Verantwortungsbewusstsein.

Wichtig ist, dass die Anzeige nicht als Angriff oder Schuldzuweisung verstanden wird. Formulierungen sollten lösungsorientiert sein und den gemeinsamen Projekterfolg in den Vordergrund stellen. Zudem sollte der Auftragnehmer offen für Rückfragen und Klärungsgespräche bleiben – idealerweise dokumentiert er auch mündliche Abstimmungen schriftlich.

- Neutral und lösungsorientiert formulieren

- Keine Schuldzuweisungen, sondern sachliche Beschreibung der Situation

- Empfänger direkt ansprechen und klar benennen

- Technische Hinweise mit Verweisen auf Normen oder Pläne belegen

- Fristen für Rückmeldung oder Entscheidung setzen

- Optional Alternativvorschläge zur Lösung des Problems anbieten

- Bei Unsicherheiten persönliche Rücksprache vorschlagen

- Mündliche Absprachen stets zusätzlich schriftlich festhalten

Vorlage und Muster einer Bedenkenanzeige

Ein durchdachtes Muster kann die Erstellung einer Bedenkenanzeige erheblich erleichtern. Wichtig ist dabei, dass das Formular die wesentlichen Bestandteile abfragt und eine klare Struktur vorgibt. Es sollte genügend Raum für individuelle Angaben lassen und sowohl technische als auch organisatorische Aspekte abdecken. Ein solches Muster dient nicht nur der internen Qualitätssicherung, sondern auch der rechtssicheren Dokumentation gegenüber dem Auftraggeber.

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine professionelle Bedenkenanzeige aufgebaut sein kann. Der Aufbau ist bewusst klar gegliedert und ermöglicht eine schnelle Erfassung des Sachverhalts – sowohl beim Ersteller als auch beim Empfänger. Die Vorlage lässt sich an verschiedene Gewerke und Projektarten anpassen.

- Projektbezeichnung und Datum: Eindeutige Identifikation des Bauvorhabens und des Zeitpunkts der Anzeige.

- Empfänger der Anzeige: Vollständige Angaben zum Auftraggeber oder bevollmächtigten Vertreter.

- Betroffene Leistung: Genaue Beschreibung der Bauleistung, Position, Zeichnung oder Bauteil.

- Beschreibung der Bedenken: Detaillierte Darstellung des Problems mit technischer Begründung.

- Mögliche Folgen: Auflistung denkbarer Risiken oder Folgeschäden bei unveränderter Ausführung.

- Bitte um Entscheidung: Konkrete Aufforderung zur Stellungnahme, Freigabe oder Planänderung.

Rechtssichere Archivierung und Dokumentation

Die Bedenkenanzeige entfaltet ihre volle Wirkung nur, wenn sie nachvollziehbar dokumentiert und langfristig archiviert wird. In Streitfällen oder bei späteren Rückfragen ist der Zugriff auf Originaldokumente, Zustellnachweise und begleitende Kommunikation essenziell. Eine lückenlose Dokumentation schützt den Auftragnehmer vor unberechtigten Ansprüchen und zeigt die professionelle Projektführung.

Empfehlenswert ist die zentrale Ablage aller Bedenkenanzeigen in einem digitalen Projektraum oder Dokumentenmanagementsystem. Jedes Schreiben sollte mit Datum, Empfänger, Leistungsbezug und eventueller Rückmeldung versehen und eindeutig referenzierbar sein. Auch E-Mails mit Lesebestätigungen, Faxberichte oder Übergabeprotokolle sollten gespeichert werden.

Besonders bei größeren Projekten lohnt sich die strukturierte Erfassung in einer tabellarischen Übersicht, um den Bearbeitungsstatus jeder Anzeige schnell abrufen zu können. Wer zusätzlich mündliche Absprachen oder Telefonate dokumentiert, minimiert spätere Beweisprobleme und erhöht die Rechtssicherheit erheblich.

FAQ zu Bedenkenanzeigen im Bauwesen

Rund um die Bedenkenanzeige gibt es in der Praxis viele Unsicherheiten. Dieser FAQ-Abschnitt beantwortet die häufigsten Fragen kompakt und praxisnah. Ziel ist es, Klarheit zu schaffen und typische Missverständnisse zu vermeiden. Auftragnehmer sollten die gesetzlichen Pflichten kennen und gleichzeitig wissen, wie sie im Projektalltag sinnvoll damit umgehen.

Die folgenden Antworten basieren auf häufigen Rückmeldungen aus der Baupraxis und juristischen Standards nach VOB/B. Sie bieten Orientierung bei der täglichen Projektabwicklung und helfen, rechtliche Fallstricke zu vermeiden.

Ja, nur die schriftliche Form schützt rechtlich zuverlässig.

Nicht mit der betroffenen Ausführung beginnen, schriftlich nachfassen.

Ja, sofern der Zugang nachweisbar ist – am besten mit Lesebestätigung.

Nein, die Bedenken müssen konkret, nachvollziehbar und technisch begründet sein.

Sofort nach Kenntnis des Problems – unverzüglich und vor Ausführung.

Nur wenn sie korrekt, rechtzeitig und nachweisbar erfolgt.

Nein, nicht ohne Anweisung – sonst droht Mitverantwortung.

Nein, aber der Inhalt muss vollständig sein: Leistung, Problem, Folgen, Entscheidung.