Bedenkenmeldung bei unklarer Statik: Verantwortung des Handwerkers

Die Bedenkenanzeige ist für Handwerker von zentraler Bedeutung, insbesondere bei unklarer Statik. Wenn Zweifel an der Stabilität eines Bauwerks bestehen, ist es die Verantwortung des Handwerkers, diese Bedenken rechtzeitig anzumelden. Eine unterlassene Bedenkenanzeige kann nicht nur zu gefährlichen Baufehlern führen, sondern auch rechtliche Konsequenzen für den Handwerker nach sich ziehen. Es ist daher wichtig, dass Handwerker wissen, wann und wie sie eine Bedenkenanzeige korrekt formulieren. Ein klar strukturierter Ablauf, die Kommunikation mit dem Bauleiter und die Einhaltung rechtlicher Bestimmungen sind essenziell, um Haftungsrisiken zu vermeiden und die Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten. In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über die Verantwortung des Handwerkers und die korrekte Handhabung von Bedenkenmeldungen wissen müssen.

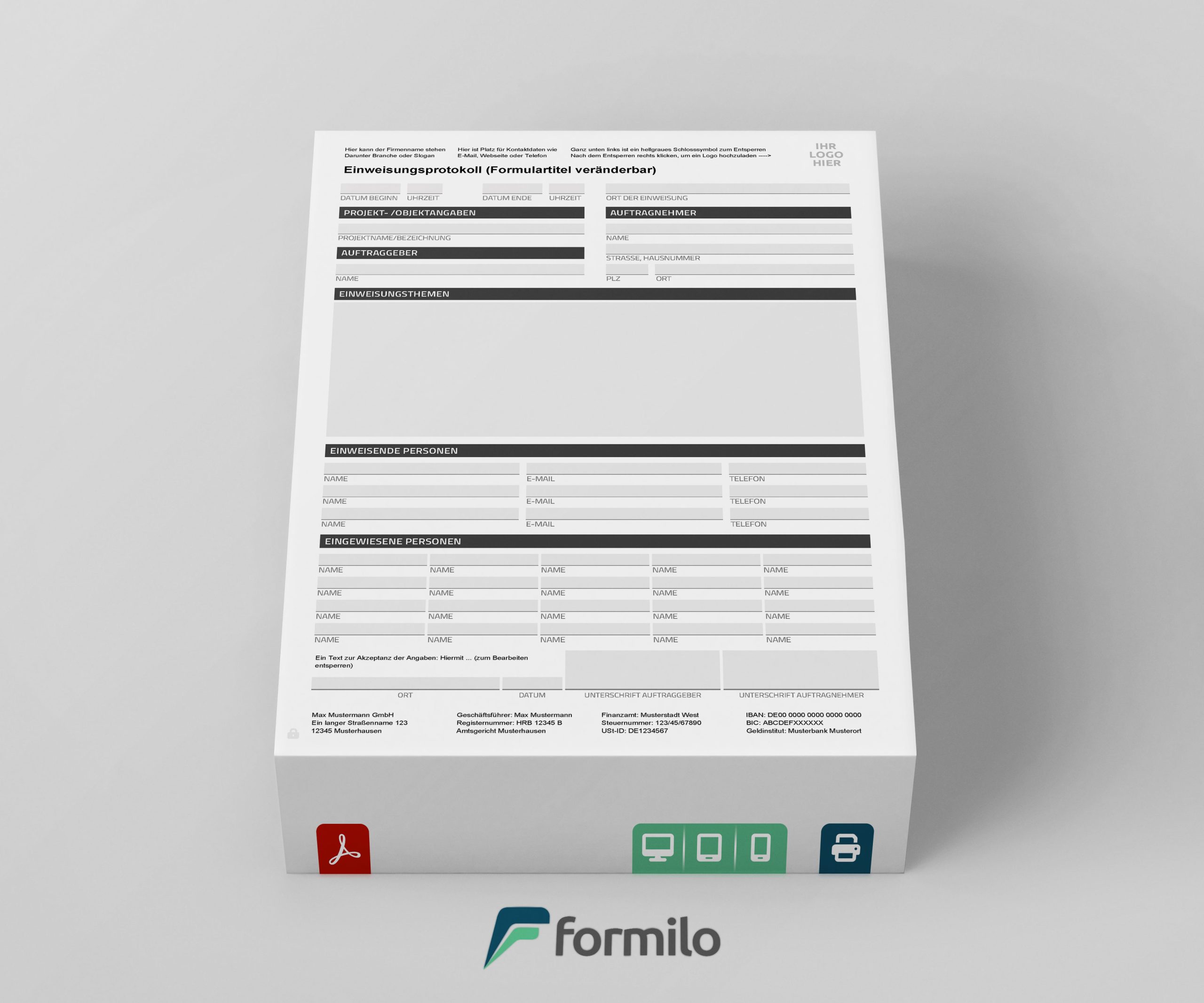

Sie benötigen eine Einweisungsprotokoll Vorlage?

Sie haben die Wahl zwischen einer fertigen Vorlage und individuell erstellten Formularen.

Einleitung: Was bedeutet „Bedenkenmeldung bei unklarer Statik“?

Im Bauwesen ist die Statik das Rückgrat eines sicheren Bauwerks. Wenn hier Zweifel bestehen, müssen diese frühzeitig und eindeutig kommuniziert werden – das geschieht durch eine sogenannte Bedenkenmeldung. Eine solche Meldung dient der rechtlichen Absicherung des ausführenden Handwerkers und ist mehr als nur ein Hinweis: Sie schützt vor späterer Haftung, wenn die Ausführung der Arbeiten auf unzureichender oder fehlerhafter Planung basiert.

Eine Bedenkenmeldung wird dann notwendig, wenn der Handwerker bei der Durchsicht der Pläne oder bei der Ausführung feststellt, dass bestimmte Vorgaben unklar, widersprüchlich oder technisch bedenklich sind. Gerade bei statischen Aspekten – etwa mangelnden Angaben zur Tragfähigkeit, unvollständigen Lastannahmen oder fehlenden Details zu tragenden Bauteilen – ist eine frühzeitige Kommunikation entscheidend.

- Eine Bedenkenmeldung ist eine formale Mitteilung über technische Zweifel an der Ausführung

- Unklare oder fehlerhafte Statik ist ein häufiger Anlass zur Bedenkenanzeige

- Sie dient der Absicherung des Handwerkers gegenüber dem Auftraggeber

- Die Bedenkenmeldung ist im BGB gesetzlich verankert (§ 4 Abs. 3 VOB/B)

- Eine formgerechte Anzeige ist Voraussetzung für Haftungsausschluss

- Sie kann sowohl mündlich als auch schriftlich erfolgen – schriftlich ist dringend zu empfehlen

- Wird nicht reagiert, darf der Handwerker seine Leistung einstellen

- Ohne Meldung trägt der Handwerker bei Schäden ein hohes Risiko

Rechtlicher Hintergrund: Was sagt das BGB zur Bedenkenanzeige?

Die Pflicht zur Bedenkenanzeige ergibt sich aus § 4 Abs. 3 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B). Sie stellt klar: Erkennt der Auftragnehmer, dass die vom Auftraggeber gelieferten Unterlagen oder Anweisungen fehlerhaft, unvollständig oder nicht ausführbar sind, so muss er seine Bedenken mitteilen. Diese Anzeigepflicht greift insbesondere dann, wenn der Handwerker erkennt, dass die Statik mangelhaft sein könnte.

Auch außerhalb der VOB/B – im BGB-Werkvertragsrecht – wird erwartet, dass ein fachkundiger Unternehmer dem Auftraggeber Zweifel an der Realisierbarkeit offenlegt. Geschieht dies nicht, kann der Unternehmer später haftbar gemacht werden, selbst wenn er nur die Pläne ausgeführt hat. Rechtlich bedeutet das: Eine unterlassene Bedenkenmeldung kann die gesamte Verteidigung gegen Mängelansprüche zunichtemachen.

Die Bedenkenmeldung ist keine Formalität, sondern ein ernstzunehmender Bestandteil der Bauverantwortung. Sie schützt nicht nur den Handwerker, sondern zwingt auch den Auftraggeber dazu, Verantwortung für die Planung zu übernehmen oder Nachbesserungen vorzunehmen. Nur wer die Regelungen kennt und beachtet, kann sich vor rechtlichen Fallstricken schützen.

- § 4 Abs. 3 VOB/B: Der Handwerker muss bei erkennbaren Planungsfehlern oder Ausführungsmängeln unverzüglich schriftlich Bedenken anmelden.

- Rechtspflicht im BGB: Auch ohne VOB-Vertrag gilt: Wer erkennt, dass ein Plan mangelhaft ist, muss das anzeigen, sonst droht Haftung.

- Keine automatische Entlastung: Die Ausführung nach Vorgabe schützt nur, wenn vorherige Bedenken klar geäußert wurden.

- Form und Inhalt: Eine rechtssichere Bedenkenmeldung sollte präzise, sachlich und nachvollziehbar formuliert sein.

- Nachweisbarkeit: Die schriftliche Form ist immer vorzuziehen – E-Mails mit Zustellnachweis sind besonders geeignet.

- Reaktionspflicht des Auftraggebers: Nach einer Bedenkenanzeige muss dieser klären, ob er die Verantwortung übernimmt oder Änderungen vornimmt.

Statik als zentrales Element der Bausicherheit

Die Statik bildet das Fundament jedes Bauwerks – im übertragenen wie im wörtlichen Sinn. Ohne eine solide statische Planung kann kein Gebäude dauerhaft sicher stehen. Für Handwerker ist die Statik deshalb nicht nur eine abstrakte Planungsgrundlage, sondern direkt relevant für die Ausführung vor Ort. Jeder Eingriff, jede Befestigung, jede Last muss mit der geplanten Statik abgestimmt sein.

Ein häufiges Problem in der Praxis: Pläne sind unvollständig, widersprüchlich oder lassen Interpretationsspielraum. Gerade bei Umbauten oder Sanierungen wird auf statische Nachweise verzichtet oder sie werden veraltet übernommen. Wer dann als Handwerker weiterarbeitet, ohne Bedenken zu äußern, begibt sich in ein erhebliches Haftungsrisiko.

Die Verantwortung des ausführenden Betriebs beginnt mit der Durchsicht der Unterlagen. Wer erkennt, dass ein tragendes Bauteil fehlt, Lastannahmen unrealistisch sind oder keine ausreichenden Angaben zur Verankerung vorliegen, muss reagieren. Denn bei einem späteren Schaden wird nicht gefragt, wer den Plan erstellt hat – sondern wer ihn ausgeführt hat.

Was tun bei offensichtlichen Mängeln in der Statik?

Wenn ein Handwerker bei der Durchsicht der Bauunterlagen oder auf der Baustelle offensichtliche Mängel in der Statik feststellt, darf er nicht einfach weitermachen. Eine solche Situation ist ein klares Warnsignal. In diesem Fall ist sofortiges Handeln gefragt: Es geht um Sicherheit, Verantwortung und Haftung. Die Bedenken müssen strukturiert, schriftlich und nachvollziehbar gemeldet werden. Ein Weiterarbeiten ohne Meldung kann schwerwiegende Folgen haben – sowohl finanziell als auch strafrechtlich.

Besonders kritisch wird es, wenn Tragwerke fehlen, Verstärkungen unlogisch erscheinen oder Lastabträge nicht plausibel sind. Auch fehlende Bewehrungspläne, widersprüchliche Angaben oder auffällige Planänderungen müssen aufhorchen lassen. Wer schweigt, macht sich später angreifbar. Die Dokumentation aller erkannten Mängel, inklusive Datum, Ansprechpartner und Reaktion des Auftraggebers, ist essenziell.

In jedem Fall gilt: Der Handwerker darf keine statisch relevanten Arbeiten ausführen, solange berechtigte Zweifel bestehen und keine eindeutige Klärung erfolgt ist. Sicherheit geht vor Termindruck. Eine saubere Bedenkenanzeige verschafft Rechtssicherheit und schafft Raum für professionelle Klärung.

- Unklare oder fehlende Angaben zur Lastverteilung identifizieren

- Unvollständige oder widersprüchliche Statikunterlagen prüfen

- Fehlende oder fehlerhafte Bewehrungspläne als Mangel erkennen

- Verformungen oder Setzungen im Bestand kritisch hinterfragen

- Tragende Bauteile mit unzureichender Dimensionierung melden

- Unlogische Änderungen in nachgereichten Plänen dokumentieren

- Fehlende Angaben zu Verbindungsmitteln oder Befestigungen erfassen

- Keine Ausführung ohne eindeutige Klärung und Freigabe

Pflichten des Handwerkers im Bauablauf

Ein Handwerker ist nicht nur Ausführender, sondern trägt auch Verantwortung für die Umsetzung technischer Vorgaben. Das bedeutet: Er muss die gelieferten Planunterlagen prüfen und darf sich nicht blind auf deren Richtigkeit verlassen. Besonders bei sicherheitsrelevanten Themen wie der Statik ist eine kritische Durchsicht Pflicht. Entdeckt der Handwerker Mängel oder Widersprüche, muss er diese als Bedenken anzeigen – schriftlich, nachvollziehbar und zeitnah.

Die Pflicht zur Bedenkenmeldung ist keine Option, sondern eine rechtlich verankerte Schutzmaßnahme. Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, handelt grob fahrlässig. Im Streitfall wird erwartet, dass ein Fachbetrieb über die notwendige Kompetenz verfügt, um solche Mängel zu erkennen. Diese Verpflichtung gilt unabhängig davon, ob der Handwerker eine Prüfung der Statik beauftragt hat oder nicht.

Zusätzlich gehört zur Pflicht des Handwerkers, die Ausführung der Arbeiten so lange zurückzustellen, bis eine Klärung erfolgt ist. Wird dennoch weitergebaut, übernimmt der Handwerker unter Umständen Verantwortung für die Folgen. Wer sich rechtlich absichern will, sollte daher konsequent dokumentieren, kommunizieren und notfalls die Arbeit einstellen.

- 1. Prüfpflicht: Handwerker müssen Pläne und statische Angaben auf Plausibilität prüfen, auch wenn keine Berechnungspflicht besteht.

- 2. Mitteilungspflicht: Bedenken müssen dem Auftraggeber ohne schuldhaftes Zögern mitgeteilt werden – auch per E-Mail oder Bauprotokoll.

- 3. Dokumentationspflicht: Jeder Hinweis sollte nachvollziehbar festgehalten und mit Datum versehen werden, um im Ernstfall abgesichert zu sein.

- 4. Rückstellungspflicht: Arbeiten an betroffenen Bauteilen dürfen erst nach Klärung der Bedenken aufgenommen werden.

- 5. Mitwirkungspflicht: Der Handwerker muss aktiv bei der Klärung mitwirken und kann nicht allein auf die Planung verweisen.

- 6. Verantwortungsübernahme vermeiden: Wer ohne Rückmeldung weiterarbeitet, übernimmt unter Umständen stillschweigend die Verantwortung für Planungsfehler.

Konkrete Beispiele für problematische Statikangaben

In der Praxis treten regelmäßig Fälle auf, in denen statische Angaben unklar, widersprüchlich oder fehlerhaft sind. Solche Situationen sind keineswegs selten – und genau dann ist die Aufmerksamkeit des Handwerkers gefragt. Wer als Ausführender nicht reagiert, riskiert, später für Mängel oder Schäden zur Verantwortung gezogen zu werden, selbst wenn er die Pläne nicht selbst erstellt hat.

Typische Beispiele zeigen, wie unterschiedlich Bedenken aussehen können: Fehlen wesentliche Maßangaben, stimmen Lastabträge nicht mit der tatsächlichen Bauweise überein oder fehlt ein statischer Nachweis bei Umbauten, muss gehandelt werden. Auch wenn neue Bauteile hinzugefügt werden und keine neuen statischen Berechnungen vorliegen, ist Vorsicht geboten. Selbst kleine Ungereimtheiten können große Folgen haben.

Gerade bei Nachträgen oder kurzfristigen Planänderungen schleichen sich Fehler ein, die gravierende Folgen haben können. Handwerker, die nicht nur nachbauen, sondern mitdenken, erkennen solche Widersprüche frühzeitig. Wer seine Bedenken dokumentiert, schützt sich und trägt gleichzeitig zur Bauqualität bei.

- Deckenstatik passt nicht zur geplanten Nutzung oder Lastverteilung

- Fehlende Angaben zu Stahlprofilen bei Trägern oder Stützen

- Bauteile aus alten Bestandsplänen ohne aktuelle Belastungsnachweise

- Lastabtrag durch Wände nicht nachvollziehbar dargestellt

- Unplausible Fundamentgrößen für erkennbare Lasten

- Fehlende Nachweise bei Abfangungen von Deckendurchbrüchen

- Neue Öffnungen oder Durchbrüche ohne Freigabe eines Statikers

- Mehrere Planstände mit widersprüchlichen Angaben zur Ausführung

Wie sollte eine formgerechte Bedenkenmeldung aussehen?

Eine Bedenkenmeldung muss so formuliert sein, dass sie im Streitfall als belastbares Dokument anerkannt wird. Das bedeutet: Sie muss konkret, sachlich und nachvollziehbar sein. Allgemeine Aussagen wie „Ich habe Bedenken“ reichen nicht aus. Stattdessen muss genau beschrieben werden, worin das Problem liegt, auf welchen Planteil oder welche Situation sich die Bedenken beziehen und welche möglichen Folgen daraus entstehen könnten. Nur eine präzise Darstellung schafft die notwendige rechtliche Klarheit.

Die Meldung sollte immer schriftlich erfolgen – idealerweise per E-Mail mit Lesebestätigung oder als Protokolleintrag bei einer Baubesprechung. Eine Kopie sollte beim Handwerker archiviert werden. Besonders wichtig: Die Bedenkenmeldung darf keine Lösung vorgeben, sondern lediglich die Problemlage aufzeigen. Es liegt in der Verantwortung des Auftraggebers, zu reagieren und geeignete Maßnahmen einzuleiten oder die Verantwortung ausdrücklich zu übernehmen.

Für rechtssichere Bedenkenmeldungen empfiehlt sich die Verwendung strukturierter Vorlagen, bei denen alle relevanten Punkte abgefragt werden. So wird vermieden, dass wesentliche Angaben vergessen werden. Solche Vorlagen sind besonders für kleinere Betriebe hilfreich, die nicht über eigene juristische Expertise verfügen.

- Adressat klar benennen: Die Bedenkenmeldung muss direkt an den verantwortlichen Auftraggeber oder Bauleiter gerichtet sein.

- Konkret und nachvollziehbar formulieren: Keine Pauschalaussagen, sondern exakte Beschreibung der Beanstandung inklusive Datum und Planstand.

- Bezug zum konkreten Gewerk herstellen: Angeben, in welchem Zusammenhang das eigene Gewerk betroffen ist – z. B. bei Einbau von Bauteilen oder Lastaufnahme.

- Risiko benennen: Mögliche Folgen bei Ausführung ohne Klärung aufzeigen (z. B. Einsturzrisiko, Setzungen, Schäden).

- Keine Verantwortung übernehmen: Die Meldung darf nicht den Eindruck erwecken, man könne das Problem selbst beheben oder sei dafür verantwortlich.

- Dokumentation beifügen: Planausschnitte, Fotos, Skizzen oder andere Belege helfen, die Bedenken zu untermauern.

Reaktion des Auftraggebers: Handlungsspielräume und Folgen

Nachdem eine Bedenkenmeldung durch den Handwerker ausgesprochen wurde, liegt der Ball beim Auftraggeber. Dieser muss entscheiden, wie er mit der Information umgeht. Ignorieren ist keine Option – im Gegenteil: Bleibt eine Reaktion aus, kann dies gravierende Folgen haben. Der Auftraggeber muss die Bedenken prüfen, gegebenenfalls Rücksprache mit dem Statiker oder Planer halten und eine klare Entscheidung treffen. Diese Entscheidung sollte schriftlich dokumentiert und dem Handwerker mitgeteilt werden.

Die Reaktionsmöglichkeiten sind vielfältig: Der Auftraggeber kann die Planung überarbeiten, zusätzliche Nachweise beibringen oder das Risiko ausdrücklich übernehmen. Entscheidet er sich für Letzteres, muss dies eindeutig und dokumentierbar erfolgen. Für den Handwerker bedeutet das: Er darf erst weiterarbeiten, wenn eine klare Rückmeldung vorliegt – und muss diese ebenfalls abspeichern. Ohne eine solche Rückmeldung kann die Arbeit rechtssicher unterbrochen werden.

Kommt der Auftraggeber seiner Verantwortung nicht nach und besteht auf Weiterbau trotz offener Bedenken, sollte der Handwerker dies ablehnen. Ein Weiterarbeiten trotz schriftlich geäußerter Bedenken ohne Freigabe kann die eigene Haftung nicht ausschließen. Die schriftliche Reaktion des Auftraggebers ist daher ein zentraler Bestandteil der Absicherung beider Parteien.

Folgen bei unterlassener Bedenkenmeldung durch den Handwerker

Unterlässt ein Handwerker die gebotene Bedenkenmeldung, obwohl ihm Zweifel an der Statik auffallen, begibt er sich in eine gefährliche Haftungslage. Auch wenn die Ausführung exakt nach Plan erfolgt, haftet der Handwerker im Schadensfall mit, wenn er als Fachmann offensichtliche Mängel hätte erkennen und anzeigen müssen. Die Rechtsprechung ist in diesem Punkt eindeutig: Wer schweigt, übernimmt Verantwortung – ob gewollt oder nicht.

Diese Verantwortung kann im schlimmsten Fall zu erheblichen Schadensersatzforderungen führen. Je nach Tragweite des Fehlers kann auch eine persönliche Haftung der Geschäftsführung oder gar strafrechtliche Konsequenzen folgen. Deshalb gehört die Bedenkenmeldung zum unverzichtbaren Instrument der rechtlichen Risikovorsorge. Selbst bei Zeitdruck oder schlechten Kommunikationswegen darf auf diesen Schritt nicht verzichtet werden.

Fehlende Bedenkenmeldungen gefährden nicht nur das Projekt, sondern auch die berufliche Existenz. Eine saubere und dokumentierte Anzeige schützt nicht nur vor Haftung, sondern beweist auch fachliches Verantwortungsbewusstsein.

- Haftung für Planungsfehler trotz korrekter Ausführung

- Keine Entlastung durch Berufung auf fremde Planung

- Verlust von Ansprüchen gegenüber dem Auftraggeber

- Risiko von Rückbau- und Nachbesserungskosten

- Gefahr strafrechtlicher Verfolgung bei grober Fahrlässigkeit

- Persönliche Haftung der Geschäftsführung möglich

- Reputationsverlust gegenüber Bauherrn und Partnern

- Gefährdung der Betriebshaftpflichtdeckung bei Obliegenheitsverletzung

Abgrenzung: Bedenkenmeldung, Mängelrüge, Behinderungsanzeige

Im Bauwesen existieren mehrere Kommunikationsinstrumente, die ähnlich klingen, aber unterschiedliche Zwecke erfüllen. Die Bedenkenmeldung ist präventiv und soll rechtzeitig auf Risiken in Planung oder Ausführung hinweisen. Die Mängelrüge hingegen bezieht sich auf bereits eingetretene oder entdeckte Ausführungsmängel – sie erfolgt also nach dem Schadenseintritt. Die Behinderungsanzeige wiederum ist notwendig, wenn der Bauablauf gestört wird und Leistungen nicht wie geplant erbracht werden können.

Diese drei Formen müssen strikt voneinander getrennt werden, da sie jeweils unterschiedliche rechtliche Wirkungen entfalten. Eine falsche Einordnung oder Vermischung kann im Ernstfall dazu führen, dass notwendige Pflichten nicht erfüllt wurden – mit entsprechenden Folgen für Fristen, Zahlungen oder Haftungsfragen. Besonders im Umgang mit Auftraggebern und Nachunternehmern ist eine klare Differenzierung essenziell.

Für Handwerksbetriebe bedeutet das: Wer beispielsweise eine Behinderung meldet, obwohl es sich um eine statische Unsicherheit handelt, wird rechtlich keine Absicherung erreichen. Nur die korrekte Verwendung der Begriffe schafft Klarheit im Baualltag und bei späteren Streitigkeiten.

- Bedenkenmeldung: Frühzeitiger Hinweis auf Planungs- oder Ausführungsrisiken vor oder während der Ausführung.

- Mängelrüge: Anzeige eines konkreten Mangels an einer bereits ausgeführten Leistung – dient der Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.

- Behinderungsanzeige: Meldung einer Störung des Bauablaufs – z. B. durch fehlende Vorleistungen, unzugängliche Baustellenbereiche oder Lieferverzögerungen.

- Zeitpunkt der Anzeige: Bedenkenmeldung erfolgt vorbeugend, Mängelrüge nach Ausführung, Behinderungsanzeige bei Störung des Ablaufs.

- Rechtliche Wirkung: Nur bei korrekter Formulierung und Zustellung können diese Anzeigen ihre Schutzfunktion entfalten.

- Pflicht zur Differenzierung: Wer die falsche Anzeigeform wählt, riskiert Fristversäumnisse, Rechtsnachteile oder Ablehnung von Nachträgen.

Dokumentation und Nachweisführung: Absicherung für den Ernstfall

Eine ordnungsgemäße Dokumentation ist das Rückgrat jeder Bedenkenmeldung. Sie entscheidet im Streitfall darüber, ob der Handwerker seiner Pflicht nachgekommen ist – oder nicht. Denn vor Gericht zählt nicht, was gesagt wurde, sondern was bewiesen werden kann. Deshalb müssen alle Schritte der Bedenkenmeldung lückenlos festgehalten werden: von der Feststellung des Problems über die Formulierung bis hin zur Reaktion des Auftraggebers.

Die Dokumentation dient nicht nur der Absicherung gegenüber dem Auftraggeber, sondern auch gegenüber Dritten – etwa der Bauleitung, Versicherungen oder Gerichten. Sie zeigt, dass der Handwerker fachgerecht, verantwortungsvoll und rechtssicher gehandelt hat. Besonders bei komplexen oder langfristigen Bauvorhaben ist eine strukturierte Ablage unerlässlich.

Empfehlenswert ist die Nutzung standardisierter Vorlagen und digitaler Tools, die eine revisionssichere Archivierung ermöglichen. Entscheidend ist, dass alle Informationen eindeutig zuordenbar, datiert und unveränderbar sind. Nur so kann sich der Handwerker im Ernstfall wirksam entlasten.

- Schriftform verwenden: Mündliche Hinweise sind nicht beweisbar – nur schriftliche Bedenkenmeldungen schützen rechtlich.

- Zeitpunkt dokumentieren: Datum und Uhrzeit der Feststellung und der Meldung sind essenziell für Fristen und Beweiskraft.

- Adressat eindeutig benennen: Nur wenn der richtige Empfänger angeschrieben wurde, gilt die Meldung als zugegangen.

- Reaktion dokumentieren: Antwort, Schweigen oder Zustimmung des Auftraggebers müssen eindeutig festgehalten werden.

- Belege sichern: Fotos, Planausschnitte, E-Mails und Protokolle untrennbar mit der Meldung verknüpfen.

- Archivierung sicherstellen: Alle Unterlagen sollten projektbezogen abgelegt und langfristig verfügbar gehalten werden.

Zusammenarbeit mit Statikern und Planern

Die frühzeitige und klare Kommunikation mit Statikern und Planern ist entscheidend, wenn Zweifel an der Tragfähigkeit oder an der Ausführungsvorgabe bestehen. In der Praxis zeigt sich, dass viele Probleme bereits im Vorfeld entschärft werden können, wenn Bedenken offen angesprochen und gemeinsam Lösungen erarbeitet werden. Der Handwerker ist dabei keine Einzelinstanz, sondern Teil eines Projektteams, das nur durch Zusammenarbeit funktioniert.

Insbesondere bei komplexen oder nachträglich geänderten Bauvorhaben empfiehlt es sich, den Kontakt mit dem zuständigen Statiker zu suchen. Oft bestehen bereits nachvollziehbare Gründe für eine gewählte Ausführung – diese werden aber im Plan nicht ausreichend kommuniziert. In solchen Fällen kann ein klärendes Gespräch Missverständnisse ausräumen und unnötige Verzögerungen verhindern.

Gleichzeitig sollte der Handwerker darauf achten, dass auch diese Abstimmungen dokumentiert werden. Ob mündliche Besprechung, E-Mail-Verkehr oder gemeinsame Begehung: Die Ergebnisse müssen nachvollziehbar und verbindlich festgehalten werden. So entsteht ein belastbares Fundament für die eigene rechtliche Absicherung.

Bedenkenmeldung digital erfassen: Tools und Vorlagen

Die Digitalisierung von Bauprozessen hat auch die Bedenkenmeldung erreicht. Statt formloser Notizen oder handschriftlicher Einträge setzen immer mehr Handwerksbetriebe auf digitale Lösungen. Diese ermöglichen nicht nur eine saubere Dokumentation, sondern erleichtern auch die Ablage, Nachverfolgung und rechtssichere Zustellung. Besonders auf Baustellen, wo Zeit und Übersicht oft knapp sind, machen digitale Tools den Unterschied.

Ob Bau-Apps, Formularsoftware oder spezielle Bedenkenmeldungs-Module: Die Auswahl ist groß. Viele Anwendungen lassen sich an bestehende Prozesse anpassen und ermöglichen das Erstellen von Vorlagen, die alle wichtigen Felder beinhalten. So wird sichergestellt, dass keine Angabe vergessen wird – von der Beschreibung des Problems über den Adressaten bis hin zur Foto-Dokumentation.

Der Einsatz digitaler Vorlagen reduziert Fehlerquellen und sorgt dafür, dass auch weniger erfahrene Mitarbeitende rechtssicher agieren können. Gleichzeitig ermöglicht die digitale Erfassung eine schnelle Weiterleitung an Planer oder Auftraggeber und schützt vor Informationsverlust durch verlorene Zettel oder vergessene E-Mails.

- Apps zur Baustellendokumentation mit Bedenkenmelde-Funktion

- PDF-Formularvorlagen mit ausfüllbaren Feldern und Exportfunktion

- Projektmanagement-Systeme mit integrierter Mängelanzeige

- Cloud-Dienste zur zentralen Ablage und Protokollierung

- Tools mit Unterschriftenfunktion und Zeitstempel

- Vorlagen mit Pflichtfeldern zur Vermeidung unvollständiger Meldungen

- Mobile Apps zur Bedenkenmeldung direkt vor Ort mit Fotoanhang

- Digitale Checklisten für wiederkehrende Planungsprobleme

Fazit: Verantwortung ernst nehmen, Haftung vermeiden

Die Bedenkenmeldung ist kein bürokratischer Ballast, sondern ein zentrales Werkzeug zur Risikominimierung im Baualltag. Wer als Handwerker Auffälligkeiten bei statischen Vorgaben erkennt und diese nicht meldet, riskiert nicht nur technische Schäden, sondern auch rechtliche und wirtschaftliche Konsequenzen. Umgekehrt kann eine sauber dokumentierte Bedenkenanzeige vor schwerwiegenden Folgen schützen und beweist Professionalität im Umgang mit Verantwortung.

In einer Branche, in der viele Gewerke ineinandergreifen und Zeitdruck oft den Alltag bestimmt, ist es besonders wichtig, strukturiert und rechtssicher zu handeln. Die frühzeitige Bedenkenmeldung schafft Klarheit, regelt Zuständigkeiten und sorgt für ein transparentes Miteinander auf der Baustelle. So lassen sich Probleme rechtzeitig erkennen, Lösungen entwickeln und Projekte ohne unnötige Risiken umsetzen.

Wer seine Rolle im Bauprozess versteht und die eigenen Pflichten kennt, kann mit der Bedenkenmeldung nicht nur sich selbst absichern, sondern leistet auch einen aktiven Beitrag zur Bauqualität und Sicherheit. Verantwortung beginnt mit dem ersten Zweifel – und endet mit der sauberen Dokumentation.

FAQ: Die häufigsten Fragen zur Bedenkenmeldung bei unklarer Statik

Viele Handwerker sind unsicher, wann, wie und in welchem Umfang eine Bedenkenmeldung erfolgen sollte. Die folgenden häufigen Fragen helfen dabei, typische Unsicherheiten auszuräumen und rechtssicher zu handeln. Sie zeigen, wie wichtig dieses Instrument ist – und wie einfach es sein kann, sich korrekt abzusichern.

Ja – sobald Zweifel an der Richtigkeit der Planung bestehen, ist eine schriftliche Bedenkenmeldung notwendig, um sich abzusichern.

Ja. Gerade bei Bestandsplänen ist besondere Vorsicht geboten. Fehlt ein aktueller statischer Nachweis, muss dies als Bedenken gemeldet werden.

Nein. Nur schriftliche Meldungen mit nachvollziehbarem Inhalt und Dokumentation haben rechtliche Wirkung.

Nein. Ohne Rückmeldung oder Freigabe des Auftraggebers sollten die Arbeiten an den betroffenen Bereichen eingestellt werden.

Dann haftest du unter Umständen voll, auch wenn die Planung fehlerhaft war – weil du deiner Prüfpflicht nicht nachgekommen bist.

Jeder fachlich verantwortliche Mitarbeiter oder Bauleiter des ausführenden Unternehmens – idealerweise mit Erfahrung im jeweiligen Gewerk.

Wichtige Fakten zur Bedenkenmeldung in Kürze

Die Bedenkenmeldung ist ein zentrales Instrument zur Haftungsvermeidung im Baugewerbe. Sie schützt Handwerker vor rechtlichen Konsequenzen bei fehlerhaften Planvorgaben – vorausgesetzt, sie wird korrekt und vollständig durchgeführt. Gerade bei statischen Unsicherheiten ist schnelles und strukturiertes Handeln entscheidend. Wer frühzeitig meldet und dokumentiert, kann rechtlich nicht belangt werden.

Viele rechtliche Probleme auf Baustellen entstehen durch unterlassene Kommunikation. Dabei lässt sich mit einer formgerechten Bedenkenanzeige nicht nur die eigene Haftung begrenzen, sondern auch die Bauqualität insgesamt sichern. Wichtig ist: Die Anzeige muss nachvollziehbar, schriftlich und vor Beginn der Ausführung erfolgen. Mit digitalen Tools, Checklisten und standardisierten Vorlagen gelingt das auch ohne juristische Vorkenntnisse.

Folgende Fakten bieten einen schnellen Überblick über die wichtigsten Grundsätze – und helfen, typische Fehler zu vermeiden.

- Die Bedenkenmeldung ist gesetzlich verpflichtend bei erkennbaren Planungs- oder Ausführungsmängeln

- Sie muss schriftlich und nachvollziehbar formuliert sein

- Der Handwerker darf bei offenen Bedenken nicht weiterarbeiten

- Auch fehlerhafte Statikpläne müssen beanstandet werden

- Die Meldung schützt vor späterer Haftung bei Baumängeln

- Digitale Vorlagen helfen bei der rechtssicheren Umsetzung

- Alle Schritte der Bedenkenmeldung sollten dokumentiert werden

- Die Reaktion des Auftraggebers gehört zur Dokumentation dazu