Abnahmeprotokoll Mängel: So erfassen Sie Baumängel rechtssicher

Kurzfassung des Artikels

Ein Abnahmeprotokoll mit dokumentierten Baumängeln ist essenziell, um rechtliche Sicherheit für Bauherren und ausführende Firmen zu gewährleisten. Der Artikel erklärt gesetzliche Pflichten, Unterschiede zwischen förmlicher und fiktiver Abnahme sowie die Inhalte eines vollständigen Protokolls. Typische Mängel werden anhand praktischer Beispiele aufgezeigt, ergänzt durch Tipps zur richtigen Formulierung und Dokumentation per Foto, Text und Skizze. Häufige Fehler und deren Vermeidung werden ebenso behandelt wie der Einsatz digitaler Tools und PDF-Vorlagen zur effizienten Mängelverwaltung. Abschließend enthält der Artikel eine Checkliste zur Erstellung eines vollständigen Abnahmeprotokolls. Sorgfältige Mängeldokumentation schützt alle Beteiligten und verhindert spätere Streitigkeiten.

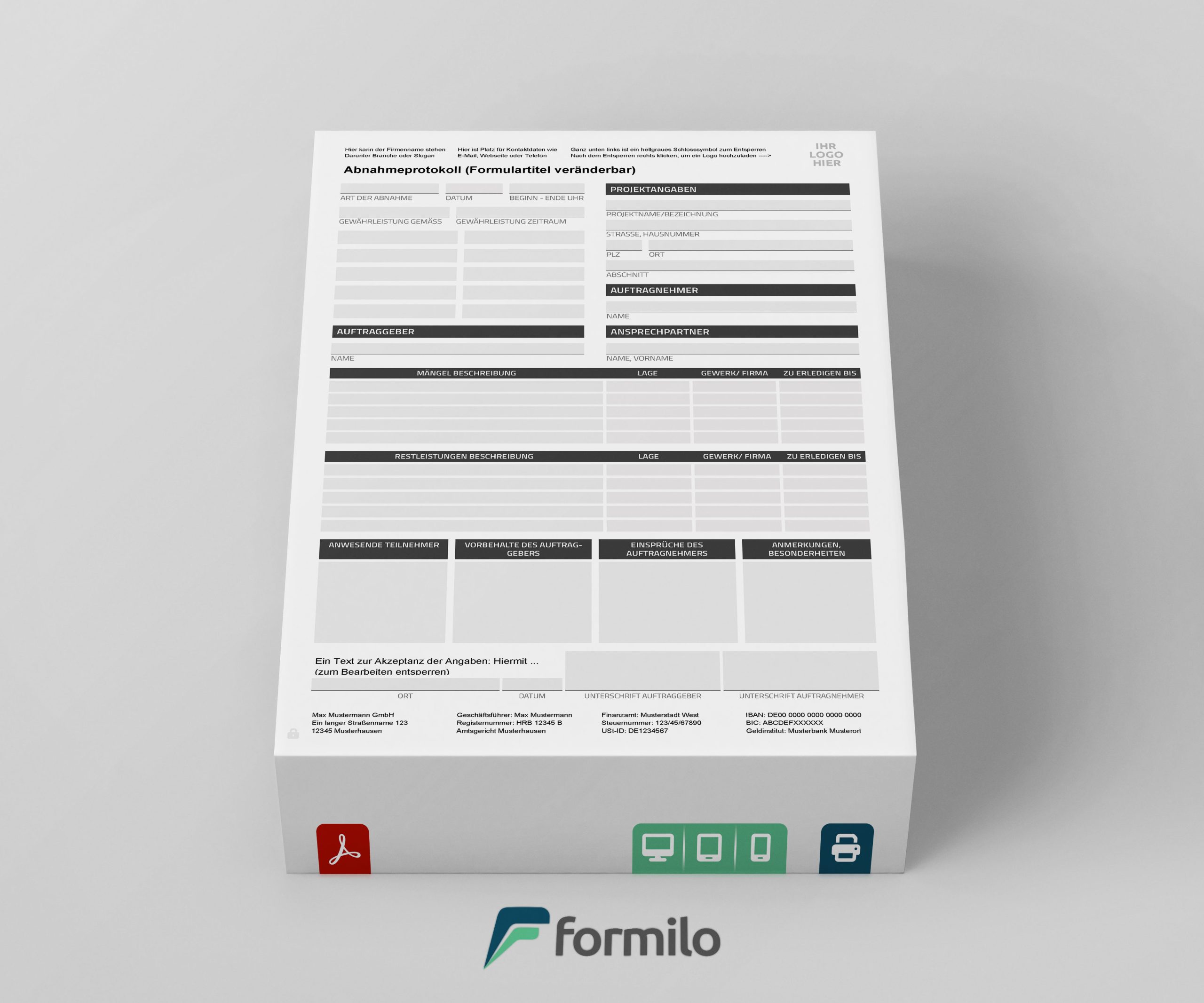

Abnahmeprotokoll Vorlagen?

Wir haben sowohl viele Varianten von fertigen Vorlagen als auch individuelle Anfertigung im Angebot.

Einführung: Warum ein Abnahmeprotokoll mit Mängelerfassung so wichtig ist

- Verbindliche Dokumentation der Übergabe

- Absicherung beider Vertragsparteien

- Basis für Mängelbeseitigungspflichten

- Beweisfunktion bei späteren Streitigkeiten

- Klare Definition des Abnahmezeitpunkts

- Grundlage für Zahlungsfreigaben

- Transparente Kommunikation zwischen Bauleitung und Auftraggeber

- Vermeidung von Rechtsunsicherheiten

Gesetzliche Grundlagen zur Abnahme und Mängeldokumentation

Die Abnahme ist ein rechtlich definierter Vorgang, der im deutschen Bau- und Werkvertragsrecht verankert ist. Zentral hierfür ist § 640 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), der die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer regelt. Mit der Abnahme bestätigt der Auftraggeber, dass das Werk im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurde. Gleichzeitig ist sie der Startpunkt für die Verjährung von Mängelansprüchen. Ein korrekt geführtes Abnahmeprotokoll erfüllt hier nicht nur eine dokumentarische, sondern auch eine beweissichernde Funktion.

Zusätzlich greifen Regelungen aus der VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), insbesondere § 12 VOB/B, wenn diese vertraglich vereinbart wurde. Die VOB/B enthält wichtige Vorschriften zur Abnahmeform, zu Fristen und zu den rechtlichen Folgen von Abnahmeverweigerung oder fiktiver Abnahme. Diese Bestimmungen unterscheiden sich teilweise deutlich vom BGB und sollten im Vorfeld eines Projekts genau geprüft werden.

Die Erfassung von Mängeln in einem Protokoll hat unmittelbaren Einfluss auf Gewährleistung und Haftung. Werden Mängel nicht dokumentiert, gilt das Werk in Bezug auf diese als mangelfrei abgenommen – mit weitreichenden Konsequenzen. Eine formgerechte Protokollierung hilft daher, die Ansprüche des Auftraggebers zu wahren und reduziert das Risiko langwieriger Rechtsstreitigkeiten.

Regelt die Wirkung und den Ablauf der Abnahme nach Bürgerlichem Recht. Entscheidend für den Beginn der Verjährungsfrist.

Enthält detaillierte Regelungen zur förmlichen, fiktiven und Teilabnahme – nur gültig bei VOB-Vereinbarung.

Die Frist zur Geltendmachung von Mängeln beginnt mit der Abnahme, daher ist deren Zeitpunkt dokumentationspflichtig.

Nur dokumentierte Mängel können später geltend gemacht werden. Mängel ohne Protokoll gelten als abgenommen.

Während das BGB keine förmliche Abnahme vorschreibt, kann die VOB/B detaillierte Formvorgaben machen.

Muss nachvollziehbar und begründet sein. Andernfalls kann eine fiktive Abnahme greifen.

Wann ist ein Abnahmeprotokoll Pflicht und wer ist verantwortlich?

Ein Abnahmeprotokoll ist gesetzlich nicht immer ausdrücklich vorgeschrieben, aber in der Baupraxis faktisch unerlässlich. Insbesondere bei Bauverträgen nach VOB/B oder bei Projekten mit mehreren Beteiligten dient es als zentrales Beweismittel und ist dringend zu empfehlen. Es belegt, dass eine Abnahme stattgefunden hat, zu welchem Zeitpunkt sie erfolgte und welche Mängel gegebenenfalls vorlagen. Ohne diese Dokumentation ist die rechtliche Position bei späteren Auseinandersetzungen deutlich schwächer.

Die Verantwortung für die Durchführung der Abnahme liegt grundsätzlich beim Auftraggeber. Dieser muss die Leistung prüfen und die Abnahme erklären oder verweigern. Gleichzeitig ist es im Interesse des Auftragnehmers, auf die Abnahme zu drängen und das Protokoll unterschreiben zu lassen. In der Praxis wird das Dokument oft gemeinsam ausgefüllt, wobei der Bauleiter oder Architekt als Vermittler auftritt.

Auch bei privaten Bauherren sollte auf ein Abnahmeprotokoll nicht verzichtet werden. Viele Schäden zeigen sich erst nach der Übergabe – dann ist der Nachweis ohne schriftliche Fixierung schwer zu erbringen. Ein vollständiges Protokoll klärt die Verantwortlichkeiten, schützt vor Gewährleistungslücken und macht den weiteren Verlauf planbarer.

Unterschied zwischen förmlicher und fiktiver Abnahme

Im Bauwesen gibt es zwei relevante Arten der Abnahme: die förmliche und die fiktive. Beide führen juristisch zum selben Ergebnis – nämlich zur Abnahme im Sinne des Gesetzes. Der Weg dorthin unterscheidet sich jedoch deutlich. Eine förmliche Abnahme findet physisch statt, meist durch einen Abnahmetermin vor Ort mit Protokollierung. Die fiktive Abnahme tritt hingegen automatisch ein, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind – meist durch Schweigen des Auftraggebers nach Fertigstellung.

Eine förmliche Abnahme ist insbesondere bei komplexen Bauprojekten und bei Anwendung der VOB/B üblich. Sie bietet den Vorteil einer klaren Dokumentation und ermöglicht die exakte Feststellung etwaiger Mängel. Die Beteiligten unterschreiben ein Protokoll, das sowohl die mängelfreien Leistungen als auch erkennbare Mängel aufführt. Bei einer fiktiven Abnahme fehlt dieses Dokument oft – mit entsprechenden Risiken.

Die fiktive Abnahme wird beispielsweise nach Ablauf einer vom Auftragnehmer gesetzten Frist zur Abnahme wirksam, sofern der Auftraggeber nicht reagiert. Dadurch beginnt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche zu laufen, obwohl keine tatsächliche Abnahme erfolgt ist. In der Praxis sorgt dies häufig für Missverständnisse und Streit – besonders, wenn keine schriftliche Kommunikation dokumentiert wurde.

- Förmliche Abnahme erfolgt bei Abnahmetermin vor Ort

- Fiktive Abnahme entsteht durch Untätigkeit des Auftraggebers

- Förmliche Abnahme ist beweiskräftiger

- Fiktive Abnahme gilt auch ohne Unterschrift

- VOB/B bevorzugt die förmliche Variante

- Fiktive Abnahme beginnt Verjährung stillschweigend

- Protokolle schützen bei Streitigkeiten

- Verzicht auf die förmliche Abnahme ist riskant

Aufbau und Inhalte eines rechtssicheren Abnahmeprotokolls

Ein Abnahmeprotokoll ist nicht nur eine Checkliste, sondern ein juristisch relevantes Dokument. Es sollte klar strukturiert und vollständig sein, um im Ernstfall als Beweismittel vor Gericht verwendet werden zu können. Die enthaltenen Informationen müssen nachvollziehbar, präzise und vollständig sein. Je nach Projektgröße und -art können sich einzelne Punkte unterscheiden, doch gewisse Kernbestandteile gehören in jedes Protokoll.

Der Aufbau beginnt mit allgemeinen Daten: Bauvorhaben, Datum, beteiligte Parteien und deren Funktion (z. B. Bauherr, Bauleitung, Fachunternehmer). Anschließend folgen die technischen Abschnitte zur Beschreibung der abgenommenen Leistungen, der festgestellten Mängel, deren Klassifizierung (z. B. wesentlicher oder unwesentlicher Mangel), Fristen zur Behebung sowie gegebenenfalls Einbehalte oder Vorbehalte. Auch fehlende Leistungen können vermerkt werden. Die Schlussformulierung dokumentiert, ob die Abnahme erfolgt oder verweigert wurde – mit Begründung.

Eine strukturierte Vorlage mit festen Feldern hilft, keine Angabe zu vergessen. Besonders bei digital ausfüllbaren PDF-Formularen können Eingabefehler durch Pflichtfelder und automatische Prüfungen vermieden werden. Diese digitalen Varianten steigern nicht nur die Vollständigkeit, sondern auch die Lesbarkeit und Archivierbarkeit der Abnahmeprotokolle.

- Projektdaten: Bauvorhaben, Adresse, Datum, Uhrzeit und ggf. Projektnummer

- Teilnehmer: Namen und Rollen aller anwesenden Personen

- Leistungsbeschreibung: Welche Arbeiten wurden überprüft, welche noch nicht

- Mängelliste: Alle festgestellten Mängel mit Ort, Art und Bewertung

- Fristen: Vereinbarte Termine zur Mängelbeseitigung

- Vorbehalte: Vorbehalte wegen Mängeln, nicht erbrachter Leistungen oder Vertragsstrafen

- Erklärung zur Abnahme: Abnahme erfolgt / verweigert, ggf. mit Begründung

Typische Mängel auf der Baustelle: Beispiele aus der Praxis

Baumängel treten in nahezu jedem Bauvorhaben auf. Sie reichen von kleinen optischen Fehlern bis hin zu sicherheitsrelevanten oder funktionalen Beeinträchtigungen. Die Ursachen sind vielfältig: unzureichende Planung, mangelnde Ausführung, fehlende Kontrolle oder die Verwendung ungeeigneter Materialien. Ein systematischer Umgang mit diesen Mängeln beginnt damit, typische Problemfelder zu kennen.

Häufig wiederholen sich bestimmte Fehlerarten in der Praxis. Diese können auf spezifische Gewerke beschränkt oder gewerkeübergreifend sein. Die Kenntnis dieser Muster hilft Bauleitern und Auftraggebern, gezielter zu prüfen und rechtzeitig einzugreifen. Auch Versicherungen und Gerichte stützen sich im Streitfall häufig auf branchenübliche Klassifikationen von Baumängeln.

Die folgenden Beispiele basieren auf der Praxis typischer Bauprojekte und sind branchenübergreifend relevant. Wichtig ist, diese Mängel im Abnahmeprotokoll detailliert und nachvollziehbar zu dokumentieren – idealerweise mit Beschreibung, Bildnachweis und Handlungsempfehlung.

- Risse in Innen- und Außenwänden

- Undichte Fenster oder Türen

- Fehlende oder beschädigte Abdichtungen im Bad

- Schadhafte Elektroinstallationen oder lose Steckdosen

- Unzureichende Wärmedämmung

- Schiefer oder unebener Estrich

- Falsche Höhenlagen bei Rohrleitungen

- Unvollständig montierte Bauteile wie Geländer oder Armaturen

So dokumentieren Sie Baumängel richtig (Text, Foto, Video, Skizze)

Eine lückenlose Dokumentation ist das Fundament jeder rechtssicheren Mängelrüge. Mängel lassen sich nur dann wirksam geltend machen, wenn sie konkret, nachvollziehbar und beweisbar beschrieben sind. Die bloße Aussage “Fenster defekt” reicht weder für die Bauleitung noch für ein Gericht. Es braucht exakte Angaben zu Ort, Art, Ausmaß und Folgen des Mangels. Wichtig ist zudem die Unveränderbarkeit der Dokumentation, z. B. durch digitale Protokolle mit Zeitstempel oder fälschungssichere Dateiformate.

Die Mängelerfassung sollte möglichst unmittelbar nach Feststellung erfolgen. Je zeitnäher die Erfassung, desto glaubwürdiger ist sie. Neben dem schriftlichen Eintrag im Abnahmeprotokoll gehören auch Fotos, Videos und ggf. Skizzen zur Standarddokumentation. Besonders bei verbauten oder verdeckten Mängeln sind visuelle Nachweise entscheidend. Eine gute Vorbereitung – z. B. mit Kamera, Notizgerät und Planunterlagen – zahlt sich aus.

Moderne Softwarelösungen und PDF-Formulare bieten Funktionen wie das direkte Einfügen von Fotos, automatische Positionsangaben per GPS, sowie Pflichtfelder zur vollständigen Beschreibung. Damit wird die Nachweiskette nicht nur verbessert, sondern auch standardisiert – ein klarer Vorteil für professionelle Projektbeteiligte.

- Ort des Mangels exakt benennen: z. B. „OG rechts, Bad, Wandfliese über Waschbecken“

- Art des Mangels beschreiben: z. B. „Riss in Fliese, ca. 3 cm“

- Kontext liefern: Was war geplant, was wurde tatsächlich ausgeführt?

- Fotodokumentation beifügen: mit Maßstab oder Markierung

- Videoaufnahmen ergänzen: bei Funktionsmängeln oder verdeckten Schäden

- Skizzen oder Grundrisse nutzen: zur räumlichen Einordnung

- Datum und Uhrzeit erfassen: manuell oder automatisch

- Unterschrift des Erfassenden sichern: bei digitalen Formularen per Touchscreen

Wichtige Regeln zur Formulierung von Mängeln

Die Formulierung von Baumängeln im Abnahmeprotokoll sollte präzise, sachlich und nachvollziehbar sein. Unklare oder interpretierbare Aussagen führen in der Praxis oft zu Streit. Der Leser – sei es der Handwerker, Bauleiter oder ein späteres Gericht – muss auf Anhieb verstehen, was beanstandet wurde, wo genau und in welcher Ausprägung. Mängelbeschreibungen sind keine Meinungsäußerungen, sondern objektive Zustandsfeststellungen.

Statt wertender Begriffe wie “unsachgemäß” oder “schlecht gemacht” sollte der konkrete Zustand benannt werden, z. B. “Stoßfuge weist einen Höhenversatz von 4 mm auf”. Auch vage Aussagen wie “etwas wackelig” sollten vermieden werden. Besser: “Brüstungsgeländer gibt bei Druck um 2 cm nach, Schraubverbindung locker”. Mit solchen Formulierungen lässt sich eine sachbezogene Diskussion führen und eine eindeutige Nachbesserung fordern.

Für eine konsistente Dokumentation empfiehlt sich die Nutzung vorformulierter Textbausteine oder Pflichtfelder in digitalen Formularen. Diese stellen sicher, dass keine Angaben vergessen und alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden – von der Ortsangabe bis zur Mängelart.

- Keine subjektiven Bewertungen, sondern beschreibende Feststellungen

- Ort des Mangels stets konkret angeben

- Art und Ausprägung des Mangels quantifizieren

- Begriffe wie “unfachmännisch” vermeiden

- Keine Verweise wie “siehe Bild”, sondern Kombination aus Text und Bild

- Mängel in Listenform statt in Fließtext erfassen

- Immer mit Datum und Uhrzeit versehen

- Bei Wiederholungen eindeutig kennzeichnen: “erneuter Mangel”

Häufige Fehler bei der Mängelerfassung und wie man sie vermeidet

Auch wenn die Mängeldokumentation auf der Baustelle zu den Standardaufgaben gehört, schleichen sich immer wieder typische Fehler ein. Diese wirken sich nicht nur negativ auf die Qualität der Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten aus, sondern können im schlimmsten Fall dazu führen, dass Mängel rechtlich nicht durchsetzbar sind. Besonders bei Streitigkeiten um Nachbesserung oder Gewährleistung ist eine präzise und fehlerfreie Mängelerfassung entscheidend.

Fehler entstehen häufig aus Zeitdruck, mangelnder Schulung oder durch die Nutzung ungeeigneter Vorlagen. Zudem wird oft unterschätzt, wie wichtig vollständige Angaben sind – selbst vermeintliche Kleinigkeiten wie fehlende Ortsangaben oder unklare Formulierungen können eine Mängelanzeige entwerten. Auch die Nachvollziehbarkeit leidet, wenn Medien wie Fotos oder Skizzen fehlen oder nicht eindeutig zuordenbar sind.

Um diese Fehler zu vermeiden, empfiehlt sich die Nutzung standardisierter digitaler Werkzeuge mit klaren Pflichtfeldern und automatischen Prüfmechanismen. Auch Schulungen der Beteiligten und die klare Zuweisung von Verantwortlichkeiten tragen zu einer besseren Erfassungsqualität bei.

- Unklare Ortsangaben: Ohne präzise Positionierung ist der Mangel schwer nachvollziehbar oder zuzuordnen.

- Fehlende Beschreibung der Mangelart: Allgemeine Begriffe wie „nicht richtig“ oder „defekt“ sind zu vage.

- Keine Datumsangabe: Ohne zeitliche Einordnung ist der rechtliche Nachweis schwierig.

- Fehlender Bildnachweis: Gerade bei optischen oder verdeckten Mängeln ist ein Foto entscheidend.

- Mängel ohne Bewertung: Die Einordnung in „wesentlich“ oder „unwesentlich“ fehlt oft – mit Folgen für die Abnahmewirkung.

- Zusammenfassung mehrerer Mängel in einem Eintrag: Erschwert Nachbesserung und Nachverfolgung.

Digitale Tools für die Mängeldokumentation auf der Baustelle

Digitale Werkzeuge haben die Art und Weise verändert, wie Mängel auf Baustellen erfasst, dokumentiert und verwaltet werden. Statt handschriftlicher Notizen und späterer Übertragungen ins Büro ermöglichen moderne Apps und Softwarelösungen eine direkte, strukturierte und medienintegrierte Erfassung vor Ort. Das spart Zeit, reduziert Fehler und erhöht die Nachvollziehbarkeit. Besonders bei umfangreichen Bauvorhaben oder in Generalunternehmerstrukturen sind solche Tools heute nahezu unverzichtbar.

Digitale Mängelmanagement-Systeme bieten nicht nur Formularmasken, sondern auch Funktionen wie automatisierte Erinnerungen zur Fristüberwachung, GPS-gestützte Standortangaben und die Anbindung an zentrale Projektdatenbanken. Manche Programme erlauben sogar die nahtlose Übergabe der Mängelliste an Subunternehmer, inklusive Kommentarfunktion und Fotobelegen. Entscheidend ist dabei immer die Benutzerfreundlichkeit: Ein Tool nützt nur dann etwas, wenn es intuitiv und ohne Schulungsaufwand nutzbar ist.

Auch PDF-basierte Lösungen mit interaktiven Feldern sind eine clevere Alternative. Sie lassen sich offline nutzen, auf jedem Gerät öffnen und individuell gestalten – etwa mit Pflichtfeldern, Dropdown-Auswahl oder Bild-Uploads. Dadurch sind sie besonders flexibel und unabhängig von spezieller Software.

- Eingabeformulare für Mängel mit Pflichtfeldern und Dropdowns

- Fotofunktion mit direkter Zuordnung zum jeweiligen Mangel

- GPS-Ortung zur Positionsdokumentation bei Außeneinsätzen

- Fristenverwaltung mit Erinnerungsfunktion

- Statusverfolgung einzelner Mängel (offen, in Bearbeitung, erledigt)

- Automatischer E-Mail-Versand an zuständige Ansprechpartner

- Exportfunktionen für PDF, Excel oder CSV zur Weitergabe und Archivierung

- Offline-Nutzung für mobile Endgeräte auf der Baustelle

Vorteile digitaler Abnahmeprotokolle mit automatischer Mängelverwaltung

Digitale Abnahmeprotokolle mit integrierter Mängelverwaltung bieten gegenüber klassischen Papierlösungen erhebliche Vorteile. Sie ermöglichen eine strukturierte, vollständige und ortsunabhängige Erfassung aller Abnahmedaten. Gleichzeitig reduzieren sie das Risiko von Fehlern und Versäumnissen, weil sie durch Pflichtfelder, Validierungsmechanismen und automatische Erinnerungsfunktionen unterstützt werden. Der gesamte Prozess wird dadurch schneller, transparenter und rechtssicherer.

Ein weiterer Vorteil liegt in der zentralen Datenhaltung und revisionssicheren Archivierung. Durch die digitale Verwaltung aller Mängel lassen sich Bearbeitungsstände jederzeit nachvollziehen und Verantwortlichkeiten klar zuordnen. Die automatische Protokollierung von Änderungen und Bearbeitungsschritten sorgt für lückenlose Nachweise. In Streitfällen stärkt dies die rechtliche Position des Auftraggebers oder der Bauleitung erheblich.

Auch in puncto Effizienz sind digitale Systeme deutlich überlegen: Abnahmeprotokolle können bereits auf der Baustelle vollständig ausgefüllt, unterschrieben und übermittelt werden. Die nachträgliche Datenerfassung im Büro entfällt. Zusätzlich lassen sich Mängellisten projektübergreifend auswerten, wodurch systematische Schwächen in Bauprozessen erkennbar werden. Für professionelle Projektbeteiligte ist die digitale Variante heute der Standard.

Warum PDF-Vorlagen besonders geeignet sind

PDF-Formulare sind eine bewährte Lösung für die strukturierte Mängelerfassung im Rahmen der Bauabnahme. Sie lassen sich offline nutzen, auf nahezu allen Geräten öffnen und sind besonders stabil und kompatibel – unabhängig vom Betriebssystem. Im Gegensatz zu komplexen Softwarelösungen sind sie schnell einsetzbar, leicht verteilbar und benötigen keine gesonderte Schulung. Das macht sie ideal für kleine und mittlere Unternehmen oder für externe Beteiligte, die keine dauerhafte Softwareinstallation wünschen.

Ein großer Vorteil von PDF-Vorlagen ist ihre Anpassbarkeit. Inhalte, Felder, Logos und Formatierungen können exakt auf das Projekt und den Abnahmeprozess zugeschnitten werden. Interaktive Funktionen wie Dropdown-Felder, automatische Berechnungen, Pflichtfelder oder digitale Unterschriften lassen sich ebenfalls integrieren. Das Resultat: ein universell nutzbares Werkzeug, das hohe Struktur mit einfacher Bedienung verbindet – ganz ohne Lizenzpflichten oder Internetzugang.

Vor allem im Zusammenspiel mit Tablets auf der Baustelle entfalten PDF-Vorlagen ihr volles Potenzial: Das Protokoll kann vor Ort ausgefüllt, unterschrieben, gespeichert und direkt weitergeleitet werden. So entsteht eine nahtlose, medienbruchfreie Mängeldokumentation.

- Offline-fähig: Nutzbar ohne Internetverbindung auf allen Endgeräten

- Kompatibel: Plattformunabhängig und ohne Softwareinstallation

- Interaktiv: Ausfüllbare Felder, Dropdowns, automatische Formatierung

- Sicher: Fälschungssichere Signatur- und Speichermöglichkeiten

- Gestaltbar: Vollständige CI-Anpassung und Strukturierung möglich

- Schnell einsetzbar: Kein Schulungsaufwand, sofort verwendbar

Wichtige rechtliche Hinweise zur Archivierung von Mängelprotokollen

Die Aufbewahrung von Abnahmeprotokollen ist nicht nur eine organisatorische, sondern auch eine rechtlich relevante Aufgabe. Gemäß § 14b UStG und den allgemeinen Aufbewahrungspflichten für Geschäftsunterlagen müssen Bauunternehmen und Auftraggeber relevante Dokumente – darunter auch Abnahmeprotokolle – mindestens sechs Jahre aufbewahren. Werden mit dem Protokoll steuerlich relevante Leistungen dokumentiert oder Zahlungsfreigaben ausgelöst, gilt sogar eine Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren nach § 147 AO.

Darüber hinaus spielt die Archivierung auch im Hinblick auf die Verjährungsfristen für Mängelansprüche eine wichtige Rolle. Diese beginnt mit dem Abnahmedatum und beträgt je nach Vertragsart zwei, drei oder fünf Jahre. In dieser Zeit kann das Protokoll als Beweismittel bei Gewährleistungsfragen, Schadensersatzforderungen oder im Versicherungsfall herangezogen werden. Ein Verlust oder eine unvollständige Speicherung kann daher erhebliche Nachteile mit sich bringen.

Empfohlen wird die digitale Archivierung in einem revisionssicheren Format wie PDF/A. Eine strukturierte Ablage – nach Projekt, Datum und Dokumententyp – erleichtert im Ernstfall das schnelle Auffinden und Nachvollziehen. Auch die Absicherung gegen unbefugten Zugriff, z. B. durch Passwörter oder Verschlüsselung, sollte bei sensiblen Bauvorhaben Standard sein.

Praxis-Tipp: Checkliste für die Erstellung eines Abnahmeprotokolls mit Mängelerfassung

Eine strukturierte Checkliste hilft, bei der Abnahme kein Detail zu übersehen. Besonders bei komplexen Bauprojekten oder hohem Termindruck sorgt sie dafür, dass alle relevanten Punkte erfasst und korrekt dokumentiert werden. Die folgende Übersicht kann als Vorlage dienen und lässt sich je nach Projektumfang erweitern oder anpassen. Idealerweise wird sie digital oder als Bestandteil eines PDF-Formulars verwendet.

Checklisten haben den Vorteil, dass sie wiederkehrende Abläufe standardisieren und eine gleichbleibend hohe Qualität der Mängeldokumentation sichern. In Kombination mit digitalen Tools lassen sich viele der hier genannten Punkte sogar automatisieren, was zusätzliche Zeit spart und Fehlerquellen reduziert.

Ob digital oder auf Papier – wer diese Punkte systematisch abarbeitet, erstellt ein vollständiges und rechtlich belastbares Abnahmeprotokoll.

- Projektdaten (Objekt, Adresse, Bauherr, Datum, Uhrzeit)

- Teilnehmer mit Funktion und Unterschrift

- Leistungsumfang der geprüften Bauteile angeben

- Alle Mängel mit Ort, Art, Ausmaß beschreiben

- Fotodokumentation jedem Mangel zuordnen

- Termin zur Mängelbeseitigung pro Mangel erfassen

- Vorbehalte wegen noch offener Leistungen festhalten

- Erklärung zur Abnahme (erfolgt/verweigert) samt Begründung

Fazit: Sorgfältige Mängeldokumentation schützt alle Beteiligten

Eine präzise und vollständige Mängeldokumentation ist mehr als nur bürokratische Pflicht – sie ist ein aktives Instrument zur Qualitätssicherung und zur rechtlichen Absicherung aller am Bau Beteiligten. Ein gut geführtes Abnahmeprotokoll schafft Klarheit, verhindert Missverständnisse und reduziert spätere Streitigkeiten über Gewährleistungsfragen oder Schadensersatzforderungen.

Durch den Einsatz strukturierter Vorlagen und digitaler Werkzeuge lassen sich Mängel effizient, nachvollziehbar und revisionssicher erfassen. Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch dafür, dass keine Angabe vergessen wird und die rechtlichen Anforderungen erfüllt sind.

Für Bauherren, Planer und ausführende Unternehmen gilt daher gleichermaßen: Wer Wert auf eine professionelle Bauabwicklung legt, kommt um eine sorgfältige Mängeldokumentation nicht herum – und schützt damit langfristig seine Interessen.