Abnahme verweigern: Rechte, Folgen und rechtssichere Begründung

Kurzfassung des Artikels

Wer bei der Bauabnahme Mängel entdeckt, darf die Abnahme verweigern – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Der Artikel erklärt, welche rechtlichen Grundlagen gelten, welche Mängel eine Verweigerung rechtfertigen und wie man diese sauber dokumentiert. Es wird zwischen berechtigter und unberechtigter Verweigerung unterschieden und der korrekte Ablauf nach der Verweigerung beschrieben. Der Text zeigt, welche Reaktionen vom Bauunternehmen möglich sind und wie ein Abnahmeprotokoll rechtssicher formuliert werden sollte. Praxisnahe Musterformulierungen, Gerichtsurteile und Beispiele machen das Thema greifbar. Zudem werden häufige Fehler bei der Abnahmeverweigerung sowie Unterschiede zur Teilabnahme erläutert. Abschließend enthält der Beitrag konkrete Tipps zur Kommunikation mit allen Beteiligten und nennt unverzichtbare Inhalte im Protokoll, wenn man die Abnahme verweigert.

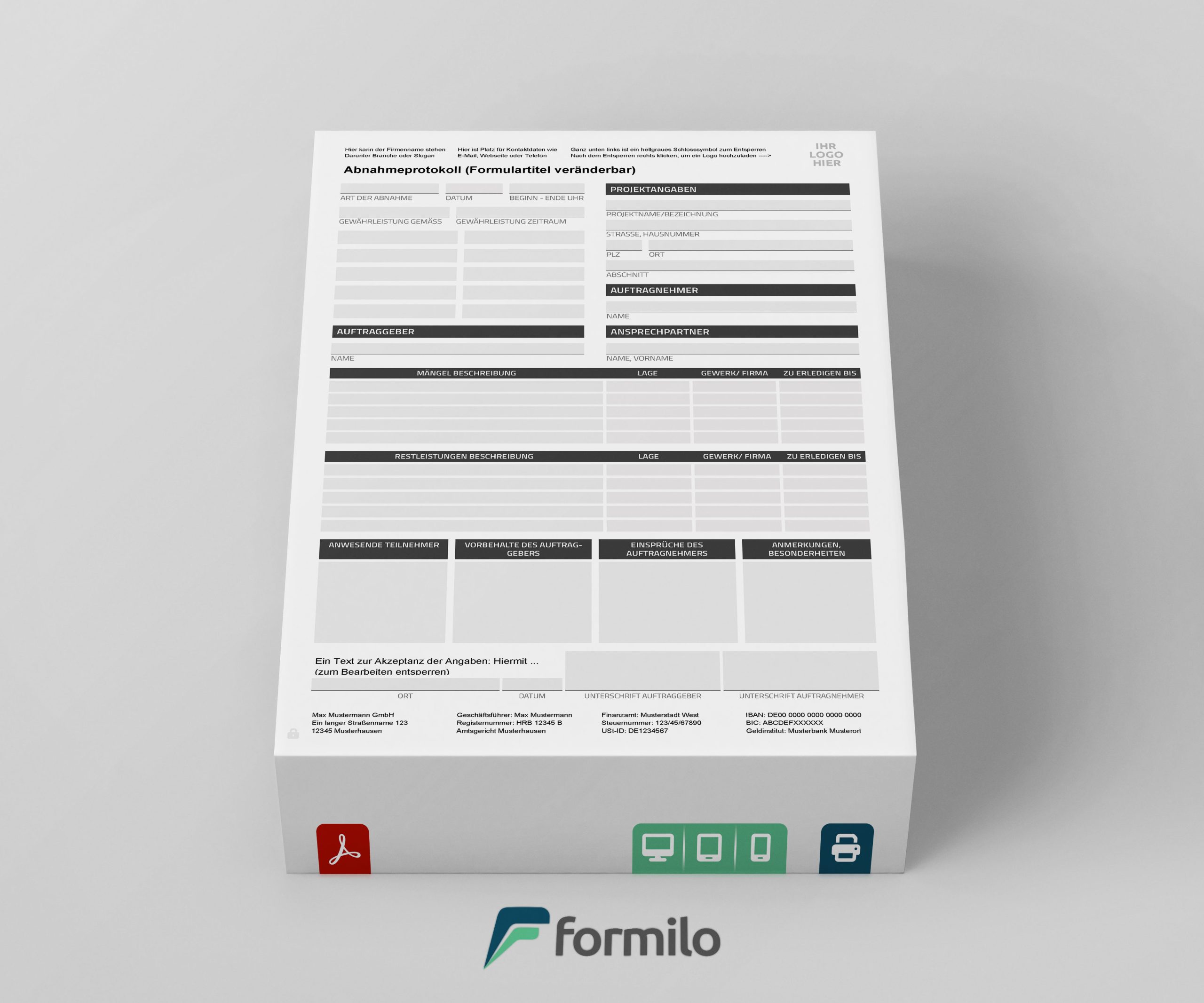

Abnahmeprotokoll Vorlagen?

Wir haben sowohl viele Varianten von fertigen Vorlagen als auch individuelle Anfertigung im Angebot.

Einleitung: Wann ist eine Abnahmeverweigerung sinnvoll?

Die Bauabnahme ist ein entscheidender Schritt bei jedem Bauvorhaben. Sie markiert den offiziellen Abschluss der Bauarbeiten und hat zahlreiche rechtliche Konsequenzen – unter anderem den Beginn der Verjährungsfrist für Mängelansprüche. Umso wichtiger ist es, dass die Abnahme nur erfolgt, wenn das Werk mängelfrei oder nur mit unwesentlichen Mängeln behaftet ist. Doch was tun, wenn gravierende Mängel vorliegen oder gar Gefahr droht?

Die Verweigerung der Abnahme ist kein bloßer Ausdruck von Unzufriedenheit, sondern ein rechtlich relevantes Instrument. Wer die Abnahme verweigert, setzt ein starkes Signal – und sollte dieses fundiert begründen können. Denn die Folgen sind beachtlich: Solange keine Abnahme erfolgt ist, schuldet der Auftraggeber keine Zahlung, muss aber auch den Werklohn nicht freigeben. Gleichzeitig beginnt auch keine Gewährleistungsfrist. All das zeigt: Die Entscheidung zur Abnahmeverweigerung sollte gut vorbereitet sein.

Ein häufiger Irrtum ist, dass bereits kleinere Unschönheiten eine Verweigerung rechtfertigen würden. Tatsächlich sind nur wesentliche Mängel ein legitimer Grund. Was wesentlich ist, muss im Einzelfall bewertet werden – technisch, wirtschaftlich und rechtlich. Deshalb ist es entscheidend, fundiert vorzugehen, gegebenenfalls externe Sachverständige einzubinden und die Situation gut zu dokumentieren.

- Die Abnahme ist rechtlich bindend und löst weitreichende Folgen aus

- Eine Verweigerung der Abnahme muss gut begründet sein

- Nur wesentliche Mängel rechtfertigen eine Zurückweisung

- Ein Protokoll mit detaillierter Mängelbeschreibung ist unerlässlich

- Nach der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist – vorher nicht

- Der Werklohn ist erst nach Abnahme fällig

- Eine voreilige Abnahmeverweigerung kann kostenpflichtig werden

- Sachverständige können bei der Mängelbewertung helfen

Rechtliche Grundlagen der Bauabnahme

Die Bauabnahme ist in § 640 BGB geregelt und stellt eine zentrale Zäsur im Werkvertragsrecht dar. Mit der Abnahme erklärt der Auftraggeber, dass das Werk im Wesentlichen vertragsgerecht erbracht wurde. Die Folge: Der Unternehmer hat Anspruch auf Vergütung, die Beweislast für Mängel kehrt sich um, und die Verjährung beginnt. Gleichzeitig entfallen die Schutzpflichten des Unternehmers. Deshalb ist der Zeitpunkt der Abnahme rechtlich höchst relevant.

Die gesetzlichen Regelungen sehen dabei ausdrücklich die Möglichkeit vor, die Abnahme zu verweigern – allerdings nur bei erheblichen Mängeln. Diese müssen so gravierend sein, dass sie die Tauglichkeit des Bauwerks zum vorgesehenen Zweck aufheben oder einschränken. Unerhebliche Mängel berechtigen nicht zur Abnahmeverweigerung, sondern führen nur zu einem Anspruch auf Mangelbeseitigung.

Eine stillschweigende Abnahme liegt vor, wenn der Bauherr das Werk entgegennimmt und über einen längeren Zeitraum nutzt, ohne Mängel geltend zu machen. Auch eine fiktive Abnahme kann nach Fristsetzung durch den Unternehmer eintreten, wenn der Bauherr ohne berechtigten Grund nicht reagiert. All diese Varianten entfalten dieselbe rechtliche Wirkung wie eine ausdrückliche Abnahme – mit allen Konsequenzen.

Welche Gründe rechtfertigen eine Verweigerung der Abnahme?

Eine Abnahme darf nicht aus reiner Unzufriedenheit verweigert werden. Rechtlich zulässig ist die Verweigerung nur, wenn gravierende Mängel vorliegen, die das Werk unbrauchbar machen oder seine Funktion stark einschränken. Auch die Nichterfüllung vertraglich vereinbarter Eigenschaften oder Sicherheitsmängel können eine berechtigte Verweigerung begründen. Die Rechtsprechung fordert dabei stets eine objektive Bewertung der Mängel. Entscheidend ist, ob ein durchschnittlicher Bauherr in der konkreten Situation die Abnahme ebenfalls verweigert hätte.

Formale Gründe, wie fehlende Dokumentationen, Prüfprotokolle oder Einweisungen, können je nach Bauvertrag ebenfalls ein legitimer Verweigerungsgrund sein. Zudem spielt auch der Baufortschritt eine Rolle: Ein Werk gilt nur als abnahmefähig, wenn es im Wesentlichen fertiggestellt ist. Fehlen noch wesentliche Leistungen, ist eine Abnahme – und damit auch eine Verweigerung – verfrüht.

Wichtig ist, dass die Abnahmeverweigerung nicht pauschal erfolgt. Jeder Mangel muss konkret benannt und begründet werden. Eine ausführliche schriftliche Dokumentation ist Voraussetzung für eine rechtssichere Position. Denn kommt es später zu einem Rechtsstreit, muss der Bauherr darlegen können, warum er zu Recht nicht abgenommen hat.

- Gravierende Funktionsmängel: Das Werk erfüllt seinen Zweck nicht oder nur eingeschränkt.

- Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik: Unsachgemäße Ausführung oder gefährliche Konstruktionen.

- Nichteinhaltung von Vereinbarungen: Vertraglich zugesicherte Eigenschaften fehlen vollständig oder teilweise.

- Gefahr für Gesundheit oder Sicherheit: Mängel stellen ein Risiko für Nutzer oder Dritte dar.

- Unfertige Leistungen: Das Bauwerk ist noch nicht abnahmefähig, da wesentliche Arbeiten fehlen.

- Fehlende Unterlagen: Dokumentationen, Prüfberichte oder Bedienungsanleitungen sind nicht übergeben worden.

Unberechtigte vs. berechtigte Abnahmeverweigerung

Die Differenzierung zwischen berechtigter und unberechtigter Abnahmeverweigerung ist essenziell, um Haftungsrisiken und rechtliche Nachteile zu vermeiden. Eine berechtigte Verweigerung liegt nur dann vor, wenn ein wesentlicher Mangel das Werk erheblich beeinträchtigt. In diesem Fall darf der Auftraggeber die Abnahme so lange zurückhalten, bis der Mangel beseitigt ist. Voraussetzung ist jedoch eine nachvollziehbare und belegbare Argumentation – idealerweise mit Fotos, Gutachten oder präzisen Beschreibungen im Protokoll.

Wird die Abnahme hingegen ohne triftigen Grund verweigert, spricht man von einer unberechtigten Verweigerung. Diese kann rechtliche und finanzielle Folgen für den Bauherrn haben. Der Unternehmer kann dann eine Frist setzen und bei fruchtlosem Ablauf die Abnahme als fiktiv erklären. Ab diesem Zeitpunkt gilt das Bauwerk als abgenommen – mit allen Konsequenzen. Zusätzlich kann der Unternehmer Schadenersatz verlangen, wenn ihm durch die Verzögerung ein Nachteil entsteht.

Besonders kritisch wird es, wenn eine eigentlich nur geringfügige Beanstandung zur generellen Abnahmeverweigerung führt. Gerichte prüfen in solchen Fällen streng, ob das Verhalten des Bauherrn als treuwidrig einzustufen ist. Daher sollte jede Entscheidung zur Verweigerung der Abnahme fachlich geprüft und gut begründet sein. Nur so lassen sich rechtliche Auseinandersetzungen vermeiden.

Beweissicherung und Dokumentation bei Mängeln

Eine lückenlose Beweissicherung ist entscheidend, wenn die Bauabnahme aufgrund von Mängeln verweigert wird. Nur wer Mängel eindeutig dokumentiert, kann sich im Streitfall erfolgreich auf sein Zurückbehaltungsrecht berufen. Dabei kommt es nicht nur auf die Beschreibung der Mängel an, sondern auch auf den Beweis, dass diese zum Zeitpunkt der geplanten Abnahme vorhanden waren. Ohne saubere Dokumentation kann der Unternehmer behaupten, die Mängel seien später entstanden oder unbeachtlich.

Fotos, Videos, schriftliche Protokolle und Zeugen sind wertvolle Beweismittel. Noch aussagekräftiger sind technische Gutachten oder Messprotokolle. Wer sachverständige Unterstützung hinzuzieht, schafft eine belastbare Grundlage für eine rechtssichere Argumentation. Je komplexer der Mangel, desto wichtiger ist eine fachlich fundierte Beschreibung – idealerweise mit Angaben zu Ort, Ausmaß und technischen Details.

Die Beweise sollten unmittelbar nach Feststellung des Mangels gesichert werden – idealerweise am geplanten Abnahmetag. Eine nachträgliche Rekonstruktion ist oft schwierig und gerichtlich weniger überzeugend. Wichtig ist auch die Form: Fotos sollten datiert und eindeutig zuordenbar sein, schriftliche Protokolle müssen Ort, Zeit, Beteiligte und Mangelbeschreibung enthalten.

- Fotos und Videos: Klare, datierte Aufnahmen der Mängel aus verschiedenen Perspektiven.

- Protokolle: Schriftliche Dokumente mit präziser Beschreibung, Datum, Uhrzeit und Unterschriften.

- Sachverständige: Einschaltung von Gutachtern zur Bewertung und technischen Einordnung der Mängel.

- Zeugen: Beteiligte Personen, die die Mängel bestätigen können, z. B. Bauleiter, Handwerker oder Planer.

- Messprotokolle: Nachweise über Abweichungen bei Maßen, Ebenheit, Feuchtigkeit oder Materialeigenschaften.

- Checklisten: Systematische Erfassung aller relevanten Prüfbereiche zur lückenlosen Kontrolle.

Ablauf bei verweigerter Abnahme – was nun?

Wird die Abnahme verweigert, ist es entscheidend, strukturiert und rechtssicher vorzugehen. Die bloße Ablehnung ohne klaren Fahrplan kann zu Missverständnissen, Fristversäumnissen oder sogar rechtlichen Nachteilen führen. Deshalb sollten Bauherren nach der Verweigerung sofort Maßnahmen einleiten. Dazu gehört insbesondere die Kommunikation mit dem Unternehmer sowie die Aufforderung zur Mangelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist. Parallel empfiehlt sich die Beauftragung eines Gutachters, wenn es sich um komplexe oder strittige Mängel handelt.

Wichtig ist, dem Unternehmer eindeutig mitzuteilen, warum die Abnahme verweigert wurde – am besten schriftlich. Außerdem sollte man klarstellen, dass man zur Abnahme bereit ist, sobald die Mängel behoben wurden. Diese Position beugt dem Vorwurf der Verzögerung oder Verweigerungshaltung vor. Gleichzeitig empfiehlt es sich, einen neuen Abnahmetermin in Aussicht zu stellen. So bleibt der Bauherr rechtlich auf der sicheren Seite.

Falls der Unternehmer auf die Beanstandungen nicht reagiert oder die Mängel nicht beseitigt, können weitere rechtliche Schritte folgen: Selbstvornahme auf Kosten des Unternehmers, gerichtliche Mängelfeststellung oder Klage auf Erfüllung. Doch bevor es so weit kommt, ist der strukturierte Umgang mit der verweigerten Abnahme entscheidend.

- Verweigerung schriftlich dokumentieren

- Mängel konkret benennen und begründen

- Frist zur Mangelbeseitigung setzen (mind. 7–14 Tage)

- Gutachter bei strittigen oder technischen Mängeln hinzuziehen

- Unternehmer zur Nachbesserung auffordern

- Bereitschaft zur Abnahme nach Mangelbeseitigung signalisieren

- Neuen Abnahmetermin vorschlagen

- Eventuell Ersatzvornahme ankündigen

Reaktionsmöglichkeiten des Bauunternehmens

Verweigert der Bauherr die Abnahme, ist der Unternehmer nicht machtlos. Er kann auf mehreren Wegen reagieren – sowohl rechtlich als auch praktisch. Zunächst wird er prüfen, ob die Verweigerung überhaupt berechtigt ist. Hält er sie für unbegründet, kann er auf eine sogenannte fiktive Abnahme hinwirken. Das bedeutet: Er setzt dem Bauherrn eine angemessene Frist zur Abnahme. Reagiert dieser nicht, gilt das Werk nach Fristablauf als abgenommen.

Alternativ kann der Unternehmer die Einrede der Nichtabnahme geltend machen. Solange keine Abnahme erfolgt ist, muss er auch keine weiteren Leistungen erbringen, etwa bei einer Restfertigstellung oder Instandsetzung. Bei einer unberechtigten Verweigerung kann er zudem Schadensersatz geltend machen – etwa wegen Bauzeitverlängerung, Mehrkosten oder Liquiditätsengpässen durch ausstehende Zahlung.

Wird die Verweigerung als berechtigt anerkannt, wird der Unternehmer in der Regel Nachbesserungen vornehmen. Auch dabei muss er bestimmte Fristen wahren. Kommt er dem nicht nach, drohen ihm rechtliche Konsequenzen wie Ersatzvornahme oder Vertragskündigung. Insgesamt ist eine sachliche Kommunikation in dieser Phase wichtig – andernfalls droht eine Eskalation mit gerichtlicher Auseinandersetzung.

Formulierungen für ein rechtssicheres Abnahmeprotokoll

Die Einträge im Abnahmeprotokoll sollten stets sachlich und konkret sein. Emotionale Bewertungen oder juristisch fragwürdige Aussagen sollten vermieden werden. Wichtig ist, dass nicht nur einzelne Mängel aufgeführt werden, sondern auch deren Auswirkung auf die Gebrauchstauglichkeit dokumentiert wird. Je strukturierter und präziser das Protokoll, desto besser die rechtliche Ausgangslage.

Ein bewährter Aufbau umfasst Angaben zu Ort, Zeit, Beteiligten, einzelnen Mängelpunkten, deren Beschreibung, geschätzter Bedeutung (wesentlich/unwesentlich) und einer abschließenden Erklärung zur Abnahmeverweigerung. Auch Fotos oder Messprotokolle können dem Dokument als Anlage beigefügt werden, um die Aussagekraft zu erhöhen.

- Mängel exakt benennen: „Im Bereich der Nordfassade wurden Putzrisse von 1–3 mm festgestellt.“

- Technische Einordnung: „Die Abdichtung entspricht nicht den Vorgaben der DIN 18533.“

- Wesentlichkeit des Mangels erläutern: „Die Nutzung des Raumes als Schlafzimmer ist aktuell nicht möglich.“

- Hinweis auf Nachbesserungsbedarf: „Wir fordern Sie auf, die Mängel bis zum 15.06. zu beheben.“

- Abnahmeverweigerung klar erklären: „Die Abnahme wird bis zur vollständigen Beseitigung der oben genannten Mängel verweigert.“

- Rechtlicher Zusatz: „Wir behalten uns sämtliche Rechte aus § 634 BGB ausdrücklich vor.“

Haftung, Fristen und Verjährung bei verweigerter Abnahme

Solange die Abnahme nicht erfolgt ist, beginnt weder die Gewährleistungsfrist noch die Umkehr der Beweislast. Das bedeutet: Der Unternehmer bleibt weiterhin in der Pflicht, Mängel zu beseitigen, und muss im Streitfall nachweisen, dass ein behaupteter Mangel nicht von ihm verursacht wurde. Für Bauherren ist dies ein großer Vorteil, da sie sich auf einen rechtlich geschützten Zustand berufen können.

Allerdings darf die verweigerte Abnahme nicht dazu führen, dass Fristen aus dem Blick geraten. Insbesondere ist zu beachten, dass die Verjährung von Mängelrechten grundsätzlich mit der Abnahme beginnt – nicht mit der Fertigstellung. Wird die Abnahme rechtswirksam verweigert, verschiebt sich der Fristbeginn entsprechend nach hinten. Das kann in der Praxis bedeuten, dass Ansprüche auch Jahre nach der Fertigstellung noch geltend gemacht werden können.

Wichtig ist auch, dass Bauherren aktiv bleiben. Wer die Abnahme verweigert, sollte regelmäßig dokumentieren, warum der Zustand weiterhin nicht abnahmefähig ist. Sonst besteht die Gefahr einer fiktiven Abnahme durch Zeitablauf. Eine unklare Sachlage kann außerdem dazu führen, dass Gerichte von einer stillschweigenden Abnahme ausgehen. Für beide Seiten gilt: Klare Kommunikation und sorgfältige Dokumentation schaffen Rechtssicherheit.

Musterformulierungen für Abnahmeprotokolle bei Mängeln

Ein professionell formuliertes Abnahmeprotokoll schützt Bauherren vor rechtlichen Nachteilen und Missverständnissen. Es dokumentiert, dass die Abnahme nicht willkürlich verweigert wurde, sondern aus nachvollziehbaren und konkreten Gründen. Die Formulierungen sollten sachlich, juristisch eindeutig und frei von Bewertungen sein. Jedes Protokoll sollte individuell auf das Bauvorhaben abgestimmt sein, kann sich aber an bewährten Mustern orientieren.

Die folgenden Musterformulierungen bieten eine Hilfestellung für häufige Mängelsituationen. Sie sollten jeweils durch konkrete Angaben ergänzt werden (z. B. Ort, Maß, betroffener Bauteil). Entscheidend ist, dass die Verweigerung der Abnahme in jedem Fall logisch begründet und dokumentiert ist. Die Erklärung sollte sich direkt auf die dokumentierten Mängel beziehen.

- „Die Abdichtung im Bereich des Sockels entspricht nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Wir bitten um Nachbesserung gemäß DIN 18533.“

- „In Raum 204 wurde eine erhebliche Feuchtigkeit in der Wand festgestellt. Die Ursache ist zu klären und zu beseitigen.“

- „Die Abnahme wird zum jetzigen Zeitpunkt verweigert, da mehrere wesentliche Mängel vorliegen, die eine Nutzung unmöglich machen.“

- „Die Dokumentation der Lüftungsanlage wurde nicht vorgelegt. Eine fachgerechte Einweisung erfolgte nicht.“

- „Die Abdichtung der Flachdachabdichtung ist unvollständig. Fotos und Messprotokolle liegen bei.“

- „Wir fordern die Behebung der genannten Mängel bis zum 30.06. und behalten uns vor, danach erneut einen Abnahmetermin anzuberaumen.“

- „Wir erkennen die Abnahme derzeit nicht an, da die genannten Mängel in Art und Umfang als wesentlich einzustufen sind.“

- „Die Gewährleistungsfrist beginnt erst mit wirksamer Abnahme nach vollständiger Mangelbeseitigung.“

Praxisbeispiele: Wann wurde eine Abnahme erfolgreich verweigert?

Die rechtssichere Verweigerung einer Bauabnahme ist keine Alltagssituation – umso mehr lohnt sich der Blick auf konkrete Fälle aus der Praxis. Solche Beispiele zeigen, unter welchen Umständen Gerichte eine Verweigerung für zulässig hielten. Sie bieten Orientierung für Bauherren, worauf es ankommt: klare Begründung, fundierte Mängelbeschreibung und rechtlich korrekte Vorgehensweise. Aus den Entscheidungen lassen sich Muster ableiten, wie man sich im Ernstfall verhalten sollte.

Dabei zeigt sich: Erfolgreich waren immer jene Bauherren, die strukturiert vorgegangen sind, externe Gutachter einbezogen und die Mängel nachvollziehbar dokumentiert haben. Wer dagegen pauschal ablehnt oder auf „optische Mängel“ ohne funktionale Relevanz verweist, hat schlechte Karten vor Gericht. Auch das Verhalten nach der Verweigerung (z. B. keine Reaktion auf Fristsetzungen) beeinflusst die juristische Bewertung.

Im Folgenden sind typische Szenarien zusammengefasst, in denen Bauherren ihre Position erfolgreich durchsetzen konnten. Diese Beispiele sind keine juristischen Empfehlungen, zeigen aber, welche Konstellationen als berechtigt anerkannt wurden.

Ein Bauträger verweigerte die Abnahme wegen durchfeuchteter Estrichbereiche, die eine Nutzung unmöglich machten. Das Gericht bestätigte die Wesentlichkeit des Mangels.

Ein Hausbesitzer verweigerte die Abnahme wegen fehlender Verankerung von Balkenkonstruktionen. Die Sachlage wurde als gravierend eingestuft.

Ein Neubau konnte nicht abgenommen werden, da zentrale Elemente der Heiztechnik fehlten. Die Abnahmeverweigerung war rechtens.

Ein Bauherr verweigerte die Abnahme wegen mangelhaftem Trittschallschutz. Ein Gutachten bestätigte die Grenzwertüberschreitung.

Die Aufzugsanlage eines Mehrfamilienhauses war nicht betriebsbereit – das Gericht sah die Nutzung als stark eingeschränkt an.

Bei Übergabe fehlten Prüfberichte und Einweisungen für die Brandmeldeanlage – die Abnahmeverweigerung wurde anerkannt.

Gerichtsurteile zur Abnahmeverweigerung im Bauwesen

Gerichtliche Entscheidungen bieten eine verlässliche Grundlage, um die rechtlichen Grenzen und Möglichkeiten bei einer Abnahmeverweigerung zu verstehen. Sie zeigen, wie Gerichte Mängel bewerten, wann eine Verweigerung zulässig war – und wann nicht. In vielen Fällen hängt die Bewertung davon ab, ob ein Mangel als „wesentlich“ eingestuft wird. Maßgeblich ist dabei stets der konkrete Einzelfall, wobei Funktion, Sicherheit und vertraglich zugesicherte Eigenschaften entscheidend sind.

Ein oft zitiertes Urteil ist das des OLG Düsseldorf (Az. 22 U 116/09), wonach die Abnahme trotz optischer Mängel nicht verweigert werden durfte, da keine Funktionseinbuße vorlag. Demgegenüber entschied das OLG Hamm (Az. 21 U 66/18), dass eine unvollständige Heizungsanlage eine wesentliche Beeinträchtigung darstellt – und die Abnahme daher zu Recht verweigert wurde. Die Gerichte fordern in beiden Fällen eine detaillierte, technische Bewertung der Situation.

Auch das Verhalten nach der Verweigerung fließt in die rechtliche Bewertung ein. Wer Mängel dokumentiert, Fristen setzt und zur Abnahme bereit ist, sobald sie beseitigt sind, handelt rechtssicher. Wer hingegen ohne klare Gründe die Abnahme blockiert oder gar nicht kommuniziert, riskiert eine fiktive Abnahme. Diese Aspekte werden in Urteilen regelmäßig betont – ein rechtlich sauberer Umgang ist daher unerlässlich.

Abgrenzung zur Teilabnahme und stillschweigenden Abnahme

Bei der Verweigerung der Bauabnahme muss klar zwischen der vollständigen, der Teil- und der stillschweigenden Abnahme unterschieden werden. Diese Varianten haben jeweils unterschiedliche rechtliche Konsequenzen – insbesondere für die Verjährung, Beweislast und Zahlungspflichten. Die Teilabnahme betrifft nur abgeschlossene und abgrenzbare Leistungen und muss ausdrücklich erklärt werden. Sie ist in großen Bauprojekten gängig, wenn einzelne Gewerke vorab abgenommen werden.

Die stillschweigende Abnahme entsteht dagegen automatisch, wenn der Bauherr das Werk nutzt, ohne Mängel zu rügen – zum Beispiel durch Einzug in das Gebäude. Auch eine fiktive Abnahme kann eintreten, wenn der Bauherr auf eine Abnahmeaufforderung nicht reagiert. Beide gelten rechtlich als vollständige Abnahme, selbst wenn keine Unterschrift erfolgt ist.

Wer Mängel feststellt und nicht die komplette Abnahme verweigern möchte, kann auf eine Teilabnahme oder eine differenzierte Abnahme mit Vorbehalt zurückgreifen. Wichtig ist in allen Fällen, dass der Wille zur Verweigerung oder Einschränkung klar dokumentiert wird – sonst droht eine automatische Rechtsfolge.

- Teilabnahme betrifft abgeschlossene Einzelleistungen

- Sie muss ausdrücklich und schriftlich erklärt werden

- Stillschweigende Abnahme durch Nutzung ohne Mängelrüge

- Fiktive Abnahme durch Nichtreaktion auf Fristsetzung

- Auch ohne Unterschrift kann eine Abnahme erfolgen

- Verweigerung muss eindeutig erklärt sein

- Teilweise Abnahme mit Vorbehalt ist zulässig

- Fristversäumnisse führen zur Abnahmefiktion

Tipps zur Kommunikation mit Bauunternehmen und Gutachtern

Die Kommunikation nach einer verweigerten Bauabnahme entscheidet oft über den weiteren Verlauf – ob es zu einer sachlichen Einigung oder einem langwierigen Streit kommt. Wer klar, strukturiert und lösungsorientiert kommuniziert, schafft Vertrauen und erhöht die Bereitschaft zur Nachbesserung. Besonders wichtig: Keine Schuldzuweisungen, sondern sachliche Problembenennung und rechtssichere Formulierungen. Schriftliche Kommunikation hat Vorrang, um spätere Nachweise zu ermöglichen.

Auch die Kommunikation mit Gutachtern will vorbereitet sein. Hier gilt es, präzise Fragen zu stellen und die eigenen Erwartungen klar zu formulieren. Nur dann liefert das Gutachten eine tragfähige Grundlage. Fachliche Distanz, Neutralität und Transparenz sind dabei entscheidend – sowohl gegenüber dem Gutachter als auch gegenüber dem Bauunternehmen.

Je besser alle Beteiligten informiert sind, desto zielgerichteter kann der Mängelprozess abgewickelt werden. Wer stattdessen emotional oder konfrontativ auftritt, riskiert unnötige Blockaden. Die folgenden Tipps helfen, das richtige Maß zu finden und sich rechtlich abzusichern.

- Immer schriftlich kommunizieren: Protokollieren Sie alle Gespräche und senden Sie Zusammenfassungen per E-Mail.

- Neutral bleiben: Formulieren Sie ohne Schuldzuweisungen oder Drohungen.

- Fristen klar setzen: Fordern Sie Nachbesserung mit konkretem Datum.

- Gutachter mit gezielten Fragen beauftragen: Vermeiden Sie offene oder unklare Beauftragungen.

- Protokolle freigeben lassen: Lassen Sie sich Rückmeldungen vom Unternehmen bestätigen.

- Immer lösungsorientiert bleiben: Zeigen Sie Bereitschaft zur Abnahme nach Mangelbeseitigung.

Abnahme verweigert – was im Protokoll niemals fehlen darf

Ein lückenhaftes oder missverständlich formuliertes Abnahmeprotokoll kann im Streitfall fatale Folgen haben. Deshalb ist es entscheidend, dass bestimmte Mindestinhalte in jedem Protokoll enthalten sind – unabhängig davon, ob die Abnahme vollständig oder nur teilweise verweigert wird. Das Protokoll dient als rechtlich relevantes Dokument und sollte daher mit größter Sorgfalt erstellt werden. Es ist nicht nur eine interne Bauunterlage, sondern im Zweifel ein Beweismittel vor Gericht.

Die wichtigste Regel: Keine Allgemeinplätze, sondern präzise Formulierungen. Die Beteiligten müssen eindeutig benannt, der Abnahmetermin genau dokumentiert und die Mängel vollständig aufgelistet werden. Auch die Erklärung zur Verweigerung sollte konkret, sachlich und juristisch haltbar formuliert sein. Wird die Abnahme unter Vorbehalt erklärt, muss dies klar und begründet erfolgen. So bleibt die Rechtsposition des Bauherrn gewahrt.

Die nachfolgenden Punkte gehören in jedes Protokoll, wenn die Abnahme verweigert wird. Werden sie eingehalten, ist der Bauherr auf der sicheren Seite – sowohl im Hinblick auf Beweislastfragen als auch auf mögliche Folgeprozesse.

- Angabe von Ort und Datum: Klarer Vermerk des Abnahmetermins und des Bauvorhabens.

- Teilnehmer der Abnahme: Namentliche Nennung aller anwesenden Personen inkl. Funktion.

- Detaillierte Mängelbeschreibung: Technisch korrekte, präzise und nachvollziehbare Angaben.

- Dokumentationsnachweise: Verweis auf beigefügte Fotos, Gutachten oder Prüfprotokolle.

- Erklärung zur Abnahmeverweigerung: Sachliche Begründung mit Hinweis auf wesentliche Mängel.

- Hinweis auf Fristsetzung: Aufforderung zur Mangelbeseitigung mit klarer Zeitangabe.