Bauabnahme durchführen: Checkliste für Bauherren und Bauleiter

Kurzfassung des Artikels

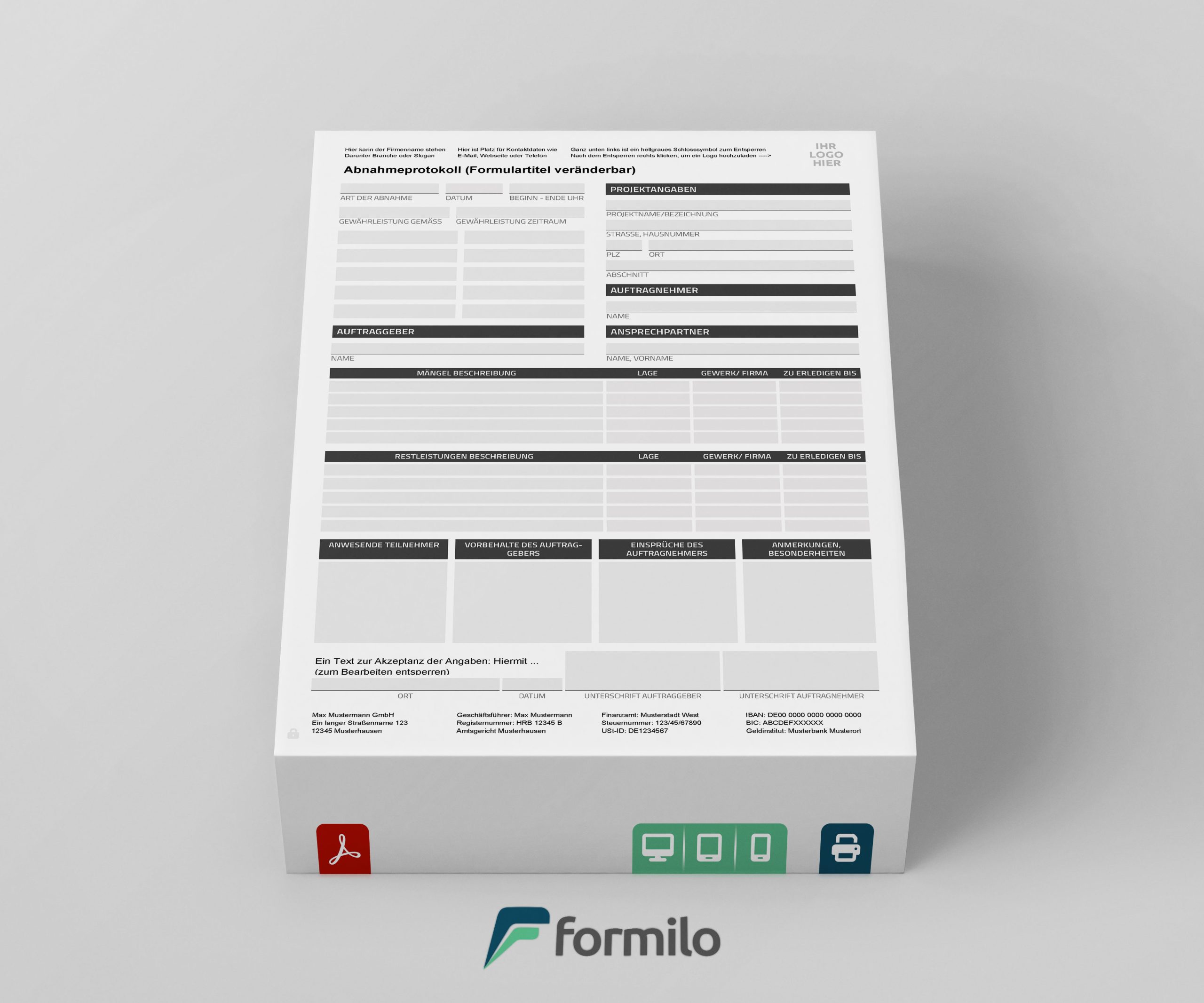

Abnahmeprotokoll Vorlagen?

Wir haben sowohl viele Varianten von fertigen Vorlagen als auch individuelle Anfertigung im Angebot.

Einführung: Warum die Bauabnahme so wichtig ist

Die Bauabnahme ist ein rechtlich und praktisch zentraler Schritt im Bauprozess – sie markiert den offiziellen Abschluss der Bauarbeiten und den Beginn der Gewährleistungsfrist. Für Bauherren ist sie die letzte Gelegenheit, vor der Übergabe etwaige Mängel anzusprechen. Für Bauleiter hingegen stellt sie den Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung dar. Deshalb ist es unerlässlich, diesen Schritt professionell, gründlich und dokumentiert zu vollziehen.

Auch wenn die Bauabnahme oft als reine Formalie betrachtet wird, ist sie juristisch betrachtet ein komplexer Akt. Denn mit der Abnahme bestätigt der Bauherr, dass das Bauwerk im Wesentlichen vertragsgerecht erbracht wurde. Zugleich gehen bestimmte Risiken und Pflichten auf ihn über. Entsprechend groß ist das Risiko, durch eine ungenaue oder überhastete Abnahme spätere Gewährleistungsansprüche zu verlieren.

In der Praxis entstehen hier häufig Unsicherheiten: Welche Unterlagen sind erforderlich? Was muss vor Ort geprüft werden? Wer sollte unbedingt anwesend sein? Dieser Ratgeber liefert fundierte Antworten, stellt eine umfassende Checkliste bereit und zeigt auf, wie man sich optimal auf die Bauabnahme vorbereitet.

- Rechtliche Bedeutung: Die Abnahme löst die Gewährleistungsfrist aus und beendet die Ausführungsphase vertraglich.

- Letzte Prüfungschance: Mängel müssen vor der Abnahme dokumentiert werden – danach kann es kompliziert werden.

- Pflichtenwechsel: Nach der Abnahme liegt die Beweispflicht bei den Bauherren – vorher beim Bauunternehmen.

- Startpunkt für Fristen: Viele Fristen, etwa zur Nachbesserung oder Verjährung, beginnen mit dem Abnahmedatum.

- Verbindlichkeit: Auch eine konkludente Abnahme kann rechtswirksam sein, etwa durch Schlüsselübergabe oder Nutzung.

- Relevanz für Versicherungen: Manche Versicherungsverträge knüpfen Leistungen an den Abnahmezeitpunkt.

- Vermeidung späterer Streitigkeiten: Ein sauber dokumentierter Abnahmeprozess reduziert das Konfliktpotenzial.

Rechtliche Grundlagen der Bauabnahme

Die rechtliche Relevanz der Bauabnahme ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert. Nach § 640 BGB ist die Abnahme die Erklärung des Bauherrn, dass das Werk im Wesentlichen vertragsgerecht hergestellt wurde. Diese Erklärung hat zahlreiche Konsequenzen: Sie stellt den Übergang vom Bauzustand zur Nutzung dar, verschiebt die Beweislast und löst gesetzliche Fristen aus. Ab diesem Zeitpunkt beginnt beispielsweise die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche. Gleichzeitig kann der Auftragnehmer den vollen Werklohn verlangen.

Auch wenn keine förmliche Abnahme erfolgt, kann eine sogenannte konkludente Abnahme greifen – etwa durch Bezug des Gebäudes oder durch die Zahlung des vollen Rechnungsbetrags. Das birgt Risiken: Wird dabei auf eine Dokumentation oder Mängelanzeige verzichtet, sind spätere Ansprüche schwer durchzusetzen. Deshalb wird empfohlen, die Bauabnahme stets schriftlich zu protokollieren und in Anwesenheit aller Beteiligten durchzuführen.

Unterschieden wird in der Praxis zwischen förmlicher und stillschweigender Abnahme. Die förmliche Abnahme erfolgt mit Termin, Protokoll und Unterschrift. Die stillschweigende entsteht durch Verhalten. In beiden Fällen sind die rechtlichen Wirkungen dieselben – was die Bedeutung einer ordentlichen Vorbereitung zusätzlich erhöht.

- § 640 BGB regelt die Bauabnahme

- Abnahme bedeutet: Werk ist „im Wesentlichen vertragsgemäß“

- Beginn der Verjährungsfrist für Mängelansprüche

- Wechsel der Beweislast zu Lasten des Bauherrn

- Fälligkeit der Schlusszahlung

- Förmliche und konkludente Abnahme möglich

- Verzicht auf Abnahme kann zu Nachteilen führen

- Dokumentation dringend empfohlen

Welche Arten der Bauabnahme es gibt

Die Bauabnahme kann in unterschiedlichen Formen erfolgen, wobei jede Variante spezifische Auswirkungen auf die rechtliche Situation der Beteiligten hat. Grundsätzlich wird zwischen förmlicher, konkludenter, fiktiver und Teilabnahme unterschieden. Während bei der förmlichen Abnahme ein gemeinsamer Termin mit Protokoll erfolgt, entsteht die konkludente Abnahme durch schlüssiges Verhalten wie Einzug oder Nutzung. Die fiktive Abnahme tritt ein, wenn der Bauherr eine gesetzte Frist zur Abnahme ohne Erklärung verstreichen lässt.

Die förmliche Abnahme gilt als rechtssicherste Variante, da sie auf einem Termin mit gemeinsamem Rundgang und schriftlicher Protokollierung beruht. Mängel, Vorbehalte oder offene Restarbeiten können hier genau dokumentiert werden. Gerade bei größeren Bauvorhaben oder bei Uneinigkeit über den Zustand ist diese Form zu bevorzugen. Sie wird meist auch von Bauleitern, Architekten oder Gutachtern begleitet.

Die Teilabnahme hingegen kommt bei Bauprojekten mit mehreren Abschnitten zum Einsatz. Hier werden einzelne Bauleistungen bereits vor der Gesamtabnahme abgenommen. Diese Praxis ist bei der Nutzung einzelner Gebäudeteile üblich – etwa bei Mietwohnungen im Neubau. Entscheidend ist, dass jede Teilabnahme ebenfalls protokolliert wird, da sie die Verjährung für diesen Abschnitt in Gang setzt. Auch bei Teilabnahmen gilt: Eine mündliche oder stillschweigende Erklärung reicht aus – sollte aber stets durch schriftliche Festhaltung ergänzt werden.

Vorbereitung auf die Bauabnahme: Unterlagen, Pläne, Protokolle

Eine gründliche Vorbereitung ist entscheidend für den Erfolg der Bauabnahme. Wer unvorbereitet in diesen Termin geht, riskiert übersehene Mängel, unvollständige Unterlagen oder ein juristisch unbrauchbares Protokoll. Für Bauherren bedeutet das: Frühzeitig eine strukturierte Checkliste erstellen, mit dem Bauleiter oder Architekten abstimmen und rechtzeitig alle relevanten Dokumente zusammentragen. Auch Fotografien und Notizen aus der Bauphase sind hilfreich, um im Zweifelsfall Vergleichsmöglichkeiten zu haben.

Oft kommt es während der Abnahme zu Diskussionen über Kleinigkeiten, Fristen oder Restarbeiten. Umso wichtiger ist es, dass alle Dokumente geordnet und griffbereit vorliegen. Wer weiß, was geprüft wird, kann sich gezielt vorbereiten – und im Zweifel Fachleute hinzuziehen. Auch das Protokollformular sollte vorab vorbereitet sein, idealerweise mit vorgedruckten Positionen und Platz für individuelle Ergänzungen.

Besonders bei größeren Bauvorhaben lohnt es sich, das Gebäude schon vor dem offiziellen Abnahmetermin mit einem sachkundigen Dritten (z. B. Bauleiter, Architekt oder Bausachverständigen) zu begehen. Diese interne Vorabnahme dient dazu, letzte offene Punkte zu entdecken und rechtzeitig nachzubessern. Das reduziert die Konfliktgefahr und beschleunigt die eigentliche Abnahme.

- Baupläne: Aktuelle Ausführungspläne und Bauzeichnungen zum Abgleich vorhalten

- Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis: Grundlage für die Prüfung, ob alles wie beauftragt umgesetzt wurde

- Fotodokumentation: Fotos aus der Bauphase dienen als Vergleich und Beweissicherung

- Rechnungen und Zahlungsnachweise: Umstrittene Positionen lassen sich leichter zuordnen

- Restarbeitenliste: Übersicht aller noch nicht vollständig erledigten Aufgaben

- Protokollvorlage: Vorgefertigtes Formular mit Feldern für Mängel, Vorbehalte, Unterschriften

- Checkliste für Bauabnahme: Individuell angepasste Liste der prüfpflichtigen Punkte

- Kontaktdaten aller Beteiligten: Für Rückfragen und eventuelle Korrekturen nach der Abnahme

Die wichtigsten Beteiligten bei der Bauabnahme

Bei der Bauabnahme treffen mehrere Akteure aufeinander, die jeweils unterschiedliche Rollen und Interessen vertreten. Damit die Abnahme rechtssicher und effizient abläuft, sollte jeder Beteiligte seine Aufgaben und Pflichten kennen. Die wichtigste Person ist der Bauherr – als Auftraggeber ist er es, der das Bauwerk abnimmt und damit die Abnahme rechtswirksam macht. Zugleich ist er für die finale Bewertung verantwortlich, ob die Bauleistung im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurde.

Der Bauleiter oder Architekt übernimmt die technische Bewertung, koordiniert oft die Begehung und kann den Bauherrn fachlich unterstützen. Er hilft bei der Einschätzung, ob Mängel vorliegen oder lediglich Schönheitsfehler bestehen. In komplexeren Fällen oder bei Streitigkeiten wird zudem ein unabhängiger Bausachverständiger hinzugezogen, der objektiv den Zustand beurteilt und ein technisches Gutachten beisteuern kann.

Darüber hinaus können auch Vertreter der ausführenden Bauunternehmen, Fachhandwerker und in manchen Fällen Projektsteuerer oder Juristen teilnehmen. Gerade bei größeren Projekten ist die Dokumentation durch mehrere Parteien hilfreich. Grundsätzlich gilt: Wer zur Abnahme erscheint, sollte bevollmächtigt und vorbereitet sein – sowohl inhaltlich als auch rechtlich.

Häufige Mängel und typische Streitpunkte

Die Bauabnahme ist ein sensibler Moment, bei dem viele Mängel erstmals systematisch sichtbar werden. Fehler in der Ausführung, unvollständige Arbeiten oder optische Abweichungen führen regelmäßig zu Diskussionen. Gerade bei der Abnahme kommt es darauf an, klar zwischen echten Mängeln und Bagatellen zu unterscheiden – denn nicht jeder optische Makel berechtigt zur Verweigerung der Abnahme. Auch die Definition des Begriffs „wesentliche Abweichung“ ist oft Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen.

Viele Streitpunkte lassen sich vermeiden, wenn bereits während der Bauphase dokumentiert wird, was vereinbart und was geändert wurde. Auch das Einholen von Zwischenabnahmen bei kritischen Bauabschnitten kann spätere Eskalationen verhindern. Empfehlenswert ist außerdem, bei der Abnahme nicht nur das Sichtbare zu bewerten, sondern auch Funktionsprüfungen durchzuführen – etwa bei Heizungen, elektrischen Anlagen oder Lüftungssystemen.

- Fehlende oder mangelhafte Abdichtungen

- Risse im Putz oder Estrich

- Unebenheiten bei Böden oder Treppen

- Farbabweichungen oder unsaubere Malerarbeiten

- Fehlfunktionen bei Heizung, Lüftung, Elektrik

- Schäden durch unsachgemäße Lagerung oder Transport

- Unvollständige oder fehlerhafte Dokumentation

- Nicht abgeschlossene Restarbeiten

Checkliste für die Bauabnahme: Was geprüft werden muss

Eine strukturierte Checkliste hilft dabei, während der Bauabnahme systematisch alle relevanten Punkte zu kontrollieren. Ohne schriftliche Orientierung können selbst erfahrene Bauherren oder Bauleiter Details übersehen, die später teuer werden. Deshalb ist es unerlässlich, die Prüfung in sinnvolle Kategorien zu gliedern – beispielsweise nach Gewerken oder nach Räumen. Auch die Dokumentation sollte direkt neben den Prüfpunkten erfolgen, idealerweise mit Fotos und klaren Notizen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die zentralen Punkte, die in keiner Bauabnahme fehlen sollten. Je nach Bauvorhaben können individuelle Anpassungen nötig sein. Zusätzlich sollten zur Kontrolle alle technischen Unterlagen, Bedienungsanleitungen, Zertifikate und Nachweise verfügbar sein. Falls möglich, ist eine Vorabbegehung mit der Checkliste zu empfehlen, um strittige Punkte im Vorfeld zu klären und die Abnahme zu beschleunigen.

Wichtig: Die Checkliste ersetzt nicht das Abnahmeprotokoll, sondern ergänzt es. Das Protokoll dokumentiert die rechtliche Feststellung, die Checkliste dient der inhaltlichen Prüfung. Beide zusammen sorgen für eine rechtssichere und vollständige Abnahme.

- Außenbereich: Fassade, Dach, Entwässerung, Balkonabdichtungen, Zuwege und Geländer

- Rohbau: Sichtprüfung auf Risse, Feuchtigkeit, Maßhaltigkeit und Abdichtungen

- Innenausbau: Bodenbeläge, Wände, Decken, Putz, Malerarbeiten, Fliesen, Fensterbänke

- Technik: Elektrik (Anschlüsse, FI-Schalter, Lichtschalter), Heizung, Lüftung, Warmwasser

- Sanitär: Funktion von Wasseranschlüssen, Druck, Dichtheit, WC-Spülung, Siphons

- Türen und Fenster: Leichtgängigkeit, Dichtungen, Klemmen, richtige Ausrichtung

- Dokumentation: Übergabe aller Bedienungsanleitungen, Prüfprotokolle und Nachweise

- Restarbeiten: Vollständigkeit, Terminierung, klare Benennung im Protokoll

Das Abnahmeprotokoll richtig führen

Das Abnahmeprotokoll ist das zentrale Dokument der Bauabnahme – es fixiert, was begutachtet wurde, welche Mängel festgestellt wurden und ob die Abnahme erfolgt ist. Im Streitfall dient es als Nachweis für alle Beteiligten. Deshalb ist es wichtig, das Protokoll sorgfältig, vollständig und möglichst objektiv auszufüllen. Jede Feststellung sollte eindeutig formuliert sein. Allgemeine Aussagen wie „kleiner Riss“ sind zu vermeiden – besser sind konkrete Beschreibungen mit Ort, Ausmaß und ggf. Fotobeleg.

Das Protokoll sollte Angaben zu Datum, Uhrzeit, Teilnehmern und Ort der Begehung enthalten. Außerdem sind die geprüften Bereiche, die festgestellten Mängel und eventuelle Vorbehalte schriftlich festzuhalten. Es empfiehlt sich, bei umfangreicheren Bauvorhaben die geprüften Räume oder Gewerke einzeln aufzulisten. Die Unterschriften aller Beteiligten – insbesondere des Bauherrn und eines Vertreters des Bauunternehmens – geben dem Protokoll seine rechtliche Wirksamkeit.

Ein häufig übersehener Aspekt ist der Umgang mit Vorbehalten. Wer Mängel feststellt, aber trotzdem die Abnahme erklärt, muss sich diese Mängel ausdrücklich im Protokoll „vorbehalten“. Ansonsten kann der Anspruch auf spätere Nachbesserung in bestimmten Fällen verloren gehen. Auch offene Restarbeiten sollten mit Erledigungstermin und Verantwortlichkeit notiert werden. Nachträgliche Ergänzungen des Protokolls sind rechtlich problematisch – daher sollte alles Relevante direkt vor Ort dokumentiert werden.

Was tun bei verweigerter Abnahme?

In manchen Fällen kommt es bei der Bauabnahme zu so gravierenden Mängeln oder Meinungsverschiedenheiten, dass der Bauherr die Abnahme verweigert. Das ist sein gutes Recht – aber nur unter bestimmten Bedingungen. Eine pauschale Ablehnung ohne Begründung reicht nicht aus. Vielmehr muss klar dokumentiert werden, welche konkreten Punkte zur Verweigerung geführt haben. Die Argumentation sollte sachlich, nachvollziehbar und idealerweise durch Fotos oder Gutachten gestützt sein.

Eine verweigerte Abnahme hat weitreichende Folgen: Die Gewährleistung beginnt nicht, die Schlussrechnung darf nicht gestellt werden und der Bauherr bleibt formal in der Verantwortung. In dieser Phase ist es wichtig, ruhig und professionell zu bleiben. Ein zweiter Abnahmetermin kann vereinbart werden – oder es wird zunächst eine Nachbesserung durch das Bauunternehmen verlangt. Notfalls kann ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen werden.

Gerade bei größeren Bauprojekten empfiehlt es sich, die rechtliche Situation durch einen Fachanwalt für Baurecht prüfen zu lassen. Denn eine unberechtigte Verweigerung kann später Schadenersatzforderungen nach sich ziehen. Umgekehrt sollten Bauherren sich nicht unter Druck setzen lassen, wenn offensichtliche Mängel vorliegen.

Verweigerung nur bei erheblichen Mängeln sinnvoll

Gründe müssen schriftlich und nachvollziehbar dokumentiert sein

Mängel fotografieren und möglichst mit Zeugen festhalten

Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist fordern

Folgetermin zur erneuten Abnahme vereinbaren

Gutachter hinzuziehen bei technischen Streitpunkten

Rechtliche Beratung bei komplexen Fällen in Anspruch nehmen

Nicht vorschnell unterschreiben – Ruhe bewahren

Nach der Bauabnahme: Fristen, Pflichten, Gewährleistung

Mit der Abnahme beginnt eine neue Phase im Bauprojekt – und zwar die der Gewährleistung. Das bedeutet: Das Bauunternehmen haftet noch eine bestimmte Zeit für Mängel, die erst nachträglich sichtbar werden. Bei privaten Bauvorhaben nach BGB beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Zeit kann der Bauherr Nachbesserung verlangen, falls verdeckte oder sich später entwickelnde Mängel auftreten.

Wichtig ist jedoch: Nach der Abnahme kehrt sich die Beweislast um. Während vorher der Unternehmer beweisen musste, dass seine Leistung korrekt war, muss jetzt der Bauherr darlegen, dass ein Mangel vorliegt, der auf fehlerhafte Ausführung zurückzuführen ist. Deshalb ist eine sorgfältige Dokumentation bei der Abnahme so entscheidend. Auch scheinbar kleine Mängel, die im Protokoll aufgenommen wurden, können später entscheidend sein.

Werden Mängel innerhalb der Frist festgestellt, muss dem Bauunternehmen eine angemessene Frist zur Beseitigung gesetzt werden. Erfolgt keine Nachbesserung, kann der Bauherr unter bestimmten Bedingungen selbst Maßnahmen ergreifen oder sogar Schadensersatz fordern. Eine abschließende Beurteilung hängt oft von der Qualität des Abnahmeprotokolls und der Beweislage ab. Bauherren sollten daher auch nach der Abnahme aufmerksam bleiben und Veränderungen am Bauobjekt genau beobachten und dokumentieren.

Rolle von Bauleitern und Architekten bei der Abnahme

Bauleiter und Architekten spielen bei der Bauabnahme eine zentrale Rolle – sie koordinieren, dokumentieren und bewerten die Bauleistungen aus fachlicher Sicht. Während der Bauherr die rechtliche Entscheidung über die Abnahme trifft, liefern Architekt und Bauleiter die technische Grundlage dafür. Sie erkennen Mängel, bewerten deren Relevanz und führen häufig auch die Protokollierung. Besonders bei größeren Projekten oder wenn der Bauherr Laie ist, sind sie unverzichtbare Begleiter.

Ihre Verantwortung geht dabei über die reine Dokumentation hinaus: Sie beraten den Bauherrn in Zweifelsfragen, vertreten ggf. dessen Interessen gegenüber dem Bauunternehmen und sorgen für eine ordnungsgemäße Durchführung der Begehung. Dabei müssen sie objektiv und sachlich handeln, auch wenn sie selbst Planungs- oder Überwachungsfehler erkennen. Ihre Einschätzung hat maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung von Mängeln und auf eventuelle Vorbehalte im Abnahmeprotokoll.

Eine enge Abstimmung zwischen Bauleiter, Architekt und Bauherr vor und während der Abnahme verhindert Missverständnisse, erhöht die Qualität der Bauabnahme und schafft Vertrauen. Für die rechtliche Verbindlichkeit der Abnahme ist jedoch der Bauherr selbst zuständig – Architekt oder Bauleiter können nur unterstützend tätig sein.

- Vorbereitung: Organisation des Abnahmetermins und Zusammenstellung der Unterlagen

- Technische Prüfung: Sichtung aller Gewerke auf Vollständigkeit und Ausführungsqualität

- Beratung: Fachliche Einschätzung von Mängeln, Restarbeiten und Abweichungen

- Protokollführung: Dokumentation der Feststellungen im Abnahmeprotokoll

- Kommunikation: Vermittlung zwischen Bauherr, Handwerkern und Fachfirmen

- Begleitung bei Mängelbeseitigung: Kontrolle der Nachbesserungen und erneute Abnahmen

Tipps für Bauherren zur erfolgreichen Abnahme

Die Bauabnahme ist für Bauherren ein Schlüsselmoment. Um dabei keine folgenschweren Fehler zu machen, ist eine gute Vorbereitung und klare Haltung entscheidend. Es geht nicht darum, dem Bauunternehmen zu misstrauen – sondern darum, sich selbst rechtlich abzusichern. Viele Probleme entstehen durch Nachlässigkeit oder Unwissenheit. Dabei lassen sich viele Fallstricke leicht vermeiden, wenn man die häufigsten Fehler kennt.

Auch emotionale Aspekte spielen eine Rolle: Wer monatelang auf die Fertigstellung gewartet hat, möchte schnell einziehen und die letzten Details möglichst schnell abhaken. Doch genau in dieser Phase passieren häufig die entscheidenden Versäumnisse. Deshalb sollten Bauherren sich bewusst Zeit für die Abnahme nehmen, nicht unter Zeitdruck handeln und notfalls den Termin verschieben, wenn Unterlagen fehlen oder das Objekt nicht vollständig fertig ist.

Eine professionelle Haltung, gute Organisation und gegebenenfalls fachliche Begleitung machen die Bauabnahme deutlich entspannter – und sorgen dafür, dass spätere Streitigkeiten vermieden werden.

- Nie allein zur Abnahme erscheinen – mindestens zu zweit teilnehmen

- Checkliste vorab ausdrucken und Punkt für Punkt abarbeiten

- Alle Mängel fotografisch dokumentieren

- Eigene Notizen machen, auch zu Aussagen der Beteiligten

- Nur unterschreiben, was auch wirklich geprüft wurde

- Bei Unsicherheit: Vorbehalt ins Protokoll schreiben

- Bei umfangreichen Projekten: Gutachter oder Architekt hinzuziehen

- Termin nur wahrnehmen, wenn Bau wirklich fertiggestellt ist

Was in keiner Bauabnahme fehlen darf

Eine professionelle Bauabnahme besteht aus weit mehr als einem Rundgang durchs Gebäude. Damit sie rechtsgültig und vollständig ist, müssen bestimmte Elemente zwingend vorhanden sein. Fehlen diese, kann die Abnahme im Streitfall angefochten werden oder wichtige Ansprüche gehen verloren. Bauherren sollten daher wissen, was unverzichtbar ist – und nicht nur auf ihr Bauchgefühl vertrauen.

Besonders bei privat durchgeführten Abnahmen ohne Architekt oder Bauleiter kommt es oft zu Lücken. Entweder fehlen technische Unterlagen, es wird kein Protokoll erstellt oder die Dokumentation ist ungenau. Dabei lässt sich mit überschaubarem Aufwand eine rechtssichere Abnahme organisieren. Wer systematisch vorgeht und nichts vergisst, kann sich später viel Ärger ersparen.

Die folgende Liste zeigt die essenziellen Bestandteile einer vollständigen Bauabnahme, die in keiner Checkliste fehlen dürfen.

- Abnahmeprotokoll: Schriftliche Dokumentation mit Ort, Datum, Teilnehmern, Mängeln und Unterschriften

- Checkliste: Systematische Kontrolle aller Räume, Gewerke und technischen Anlagen

- Fotodokumentation: Bilder von Mängeln, Besonderheiten und kritischen Punkten als Nachweis

- Teilnehmerliste: Klar benannte und anwesende Personen mit Funktion (z. B. Bauherr, Bauleiter, Unternehmer)

- Liste offener Punkte: Alle Restarbeiten und Mängel mit Fristen und Verantwortlichkeiten

- Belege und Nachweise: Bedienungsanleitungen, Prüfprotokolle, Zertifikate und Übergabenachweise

Muster und Vorlagen für ein Abnahmeprotokoll

Ein gutes Abnahmeprotokoll ist mehr als nur ein Blatt Papier mit ein paar Notizen – es ist ein rechtlich relevantes Dokument. Umso wichtiger ist es, eine strukturierte Vorlage zu verwenden, die alle relevanten Angaben abfragt. In der Praxis hat sich gezeigt, dass standardisierte Formulare eine enorme Hilfe sind: Sie reduzieren das Risiko, wichtige Punkte zu vergessen, erleichtern die Nachvollziehbarkeit und bieten eine klare Struktur für alle Beteiligten.

Gute Muster enthalten Angaben zu Datum, Ort, Bauvorhaben, Beteiligten, Prüfpunkten, Mängeln, Vorbehalten und Unterschriften. Sie bieten Platz für Notizen und gegebenenfalls auch für Fristen zur Mängelbeseitigung. Idealerweise sind sie branchenüblich aufgebaut, aber flexibel anpassbar – etwa bei Teilabnahmen oder Sondergewerken. Auch technische Anlagen wie Heizungen, Lüftung oder Smart-Home-Systeme sollten über eigene Prüfbereiche verfügen.

Zahlreiche Organisationen, Bauherrenverbände und Architektenkammern bieten kostenlose Vorlagen an, die als Ausgangsbasis dienen können. Besonders hilfreich sind digitale Versionen, die sich direkt am Tablet oder Laptop ausfüllen lassen – inklusive Checklisten, Foto-Uploads und automatischer Protokollierung. So lassen sich vollständige, nachvollziehbare Abnahmeprotokolle ohne großen Mehraufwand erstellen und archivieren.

Häufige Fragen rund um die Bauabnahme (FAQ)

Rund um das Thema Bauabnahme gibt es viele Unsicherheiten – insbesondere bei privaten Bauherren ohne bautechnisches Vorwissen. Die folgenden häufigen Fragen und Antworten helfen dabei, Klarheit zu schaffen und typische Missverständnisse zu vermeiden. Sie ersetzen keine rechtliche Beratung, liefern aber eine erste Orientierung.

Die Bauabnahme ist nicht nur ein technischer, sondern auch ein rechtlicher Vorgang. Deshalb lohnt es sich, sich frühzeitig mit den wichtigsten Grundlagen zu beschäftigen. Viele Fehler entstehen durch falsche Annahmen – etwa über den Zeitpunkt der Abnahme, ihre rechtliche Wirkung oder die Bedeutung von Vorbehalten.

Die Antworten basieren auf der aktuellen Rechtslage (BGB) und der gängigen Praxis in Deutschland. Im Zweifelsfall empfiehlt sich die Rücksprache mit einem Baujuristen oder Architekten.

Nein, aber dringend empfohlen

Ja, wenn sie verdeckt waren

Die Gewährleistung beginnt nicht

Gilt als erfolgt, wenn keine Reaktion auf Abnahmeaufforderung

Übergabe ist physisch, Abnahme rechtlich

Ja, und das sollte schriftlich ins Protokoll

Diese müssen separat mit Frist im Protokoll vermerkt werden

Bauherr und Vertreter des Bauunternehmens