Personalfragebogen ausfüllen lassen: Wann, wie und durch wen? Praxischeck für Unternehmen

Kurzfassung des Artikels

Der Personalfragebogen ist ein zentrales Dokument im Arbeitsverhältnis und dient der strukturierten Erfassung personenbezogener Daten von Beschäftigten. Arbeitgeber dürfen ihn einsetzen, müssen jedoch rechtliche Vorgaben wie das Datenschutzrecht beachten. Er wird meist beim Eintritt in das Unternehmen ausgefüllt – vom Mitarbeitenden selbst, aber oft auch gemeinsam mit der Personalabteilung. Inhalte wie Kontaktdaten, Bankverbindung, Steuer-ID und Sozialversicherungsdaten sind üblich, sensible Informationen sind nur bedingt zulässig. Unternehmen profitieren von standardisierten Fragebögen durch effizientere Abläufe und bessere Datenqualität. Dabei gilt es, häufige Fehler wie unnötige Fragen oder unsichere Ablage zu vermeiden. Im Vergleich zu Lebenslauf oder Onboarding-Formular hat der Personalfragebogen eine klar definierte rechtliche Rolle. Ob digital oder auf Papier – die Umsetzung muss sicher, datenschutzkonform und für die Mitarbeitenden einfach handhabbar sein. Verantwortlich für Erstellung und Pflege ist meist die Personalabteilung, regelmäßige Aktualisierung ist sinnvoll. Der Beitrag bietet praxisnahe Tipps, rechtliche Hinweise und stellt dar, wie Unternehmen den Fragebogen korrekt einsetzen.

Personalfragebogen Vordruck gesucht?

Sie haben die Wahl: Vorgefertigten Vordruck unter vielen Varianten aussuchen oder eigenen Vordruck bauen lassen.

Einführung: Warum ein Personalfragebogen wichtig ist

Unternehmen, die einen gut konzipierten Personalfragebogen verwenden, vermeiden doppelte Rückfragen, Formfehler und Bearbeitungsengpässe. Gleichzeitig reduziert ein standardisierter Bogen das Risiko, gegen Datenschutz- oder Arbeitsrecht zu verstoßen. Doch der richtige Umgang mit dem Fragebogen will gelernt sein. Wer wann was angeben darf, ist in vielen Betrieben nicht klar geregelt. Daher lohnt sich ein Blick in die rechtliche und organisatorische Praxis.

Vor allem kleine und mittlere Unternehmen tun sich oft schwer, eine saubere Routine im Umgang mit dem Personalfragebogen zu entwickeln. Dabei ist das Formular nicht nur ein Mittel zur Datenerfassung, sondern auch ein Element des Employer Brandings. Denn je klarer, verständlicher und fairer der Fragebogen aufgebaut ist, desto professioneller wirkt der Arbeitgeber auf neue Mitarbeitende.

Personalfragebogen ist Standard bei Beginn eines Arbeitsverhältnisses

Erfasst relevante Mitarbeiterdaten strukturiert und vollständig

Wird meist vom Mitarbeitenden selbst ausgefüllt

Unterstützt saubere Abwicklung in Lohnbuchhaltung & Verwaltung

Minimiert Rückfragen, Übertragungsfehler und unvollständige Daten

Erhöht Rechtssicherheit durch standardisierte Abfragen

Spielt eine Rolle beim ersten Eindruck des Unternehmens

Sollte rechtlich, technisch und organisatorisch durchdacht sein

Rechtliche Grundlagen: Was ist erlaubt – und was nicht?

Beim Einsatz eines Personalfragebogens sind Unternehmen rechtlich nicht völlig frei. Die wesentlichen Regelungen ergeben sich aus dem Datenschutzrecht (insbesondere DSGVO und BDSG) sowie aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten. Grundsätzlich dürfen nur solche Informationen abgefragt werden, die zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses erforderlich sind. Alles, was darüber hinausgeht, ist nur mit freiwilliger Einwilligung oder besonderer gesetzlicher Grundlage zulässig.

Die Abgrenzung, was erforderlich ist und was nicht, muss im Einzelfall erfolgen. So ist die Frage nach Bankverbindung oder Steuer-ID unstrittig zulässig, da sie für die Lohnabrechnung benötigt wird. Fragen nach Schwangerschaft, Parteizugehörigkeit, Religion oder Vorstrafen hingegen sind nur unter engen Voraussetzungen erlaubt – etwa wenn sie für die konkrete Tätigkeit relevant sind. Auch Gesundheitsdaten oder Fotos dürfen nur mit Einwilligung verarbeitet werden.

Arbeitgeber sollten daher jeden Punkt im Personalfragebogen hinterfragen: Dient die Information einem legitimen Zweck im Arbeitsverhältnis? Ist sie erforderlich oder lediglich „nice to have“? Und ist die Einwilligung des Mitarbeiters wirklich freiwillig – oder wird sie unterbewusst als Voraussetzung für den Job wahrgenommen? Fehler in diesem Bereich können nicht nur zu rechtlichen Problemen führen, sondern auch das Vertrauen neuer Mitarbeitender beeinträchtigen.

- Datenerhebung nur bei Erforderlichkeit erlaubt (Art. 6 DSGVO, § 26 BDSG)

- Keine Abfrage sensibler Daten ohne rechtliche Grundlage oder Einwilligung

- Einwilligung muss freiwillig, informiert und widerruflich sein

- Religion, Partei, Gewerkschaft, Sexualität: grundsätzlich tabu

- Fragen zur Gesundheit nur bei Bezug zur Tätigkeit erlaubt

- Vorstrafenabfrage nur bei sicherheitsrelevanten Tätigkeiten

- Datenschutz-Folgenabschätzung ggf. erforderlich

- Personalfragebogen ist Teil der Personalakte – Zugriffsbeschränkung nötig

Wann muss ein Personalfragebogen ausgefüllt werden?

Der richtige Zeitpunkt für den Personalfragebogen ist in der betrieblichen Praxis eindeutig: Er wird unmittelbar nach Abschluss des Arbeitsvertrags, aber vor dem ersten Arbeitstag ausgefüllt. In dieser Phase besteht ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers, alle für die Lohnabrechnung, Anmeldung bei Versicherungen und organisatorische Vorbereitung erforderlichen Daten zu erfassen. Häufig wird der Fragebogen daher gemeinsam mit dem Arbeitsvertrag oder separat im Onboarding-Prozess übermittelt.

Ein häufiger Fehler ist es, den Personalfragebogen bereits im Bewerbungsverfahren auszuhändigen. In dieser Phase besteht noch kein Arbeitsverhältnis, sodass die rechtliche Grundlage zur Datenerhebung fehlt. Eine Ausnahme kann bestehen, wenn für bestimmte Positionen (z. B. Sicherheitsdienste, Gesundheitswesen) frühzeitig Eignungsnachweise oder Nachweise zur Zuverlässigkeit notwendig sind – hier sollten Arbeitgeber jedoch besonders sorgfältig prüfen und dokumentieren, warum eine frühzeitige Erhebung gerechtfertigt ist.

Grundsätzlich gilt: Je später ein Personalfragebogen ausgefüllt wird, desto schwieriger wird es, die nötigen Daten rechtzeitig für Lohnabrechnung, Versicherung und Steueranmeldung bereitzustellen. Idealerweise sollte der Fragebogen also vor dem ersten Arbeitstag vollständig vorliegen – in digitaler oder papierbasierter Form.

Wer füllt den Personalfragebogen aus – Arbeitnehmer oder Arbeitgeber?

Grundsätzlich ist es üblich und auch rechtlich zulässig, dass der neue Mitarbeitende den Personalfragebogen selbst ausfüllt. Dies ist sinnvoll, da viele der abgefragten Informationen personenbezogen sind – etwa Bankverbindung, Steuer-ID, Sozialversicherungsnummer oder die Angaben zur Familienversicherung. Dabei kann der Arbeitgeber unterstützend zur Seite stehen und bei Unklarheiten Hinweise geben.

In der Praxis zeigt sich jedoch ein differenziertes Bild: Je nach Qualifikation der Mitarbeitenden, Sprache, technischer Zugang oder zeitlicher Rahmen wird der Fragebogen nicht immer komplett selbstständig ausgefüllt. Manche Betriebe nutzen strukturierte Onboarding-Prozesse, in denen der Personalfragebogen gemeinsam mit der Personalabteilung oder einer zuständigen Ansprechperson durchgegangen wird. Auch bei digitalen Fragebögen kann es sinnvoll sein, eine Hotline oder Anleitung anzubieten.

Zu beachten ist, dass einige Angaben nur der Arbeitgeber selbst vornehmen darf – etwa Angaben zur internen Zuordnung, zur Personalnummer oder zu unternehmensinternen Regelungen. Insofern handelt es sich beim Personalfragebogen immer um eine Art „Kooperationswerkzeug“, bei dem beide Seiten ihren Beitrag leisten. Eine saubere Trennung der Zuständigkeiten und eine gut dokumentierte Übergabe sind unerlässlich.

- Pflichtangaben durch den Mitarbeitenden: Persönliche Daten wie Anschrift, Geburtsdatum, Steuermerkmale, Krankenversicherung und IBAN müssen vom Arbeitnehmer angegeben werden.

- Ergänzende Angaben durch den Arbeitgeber: Felder wie Personalnummer, Abteilung, Position oder interner Ansprechpartner werden intern ergänzt.

- Hilfestellung durch Personalabteilung: Bei Fragen zum Ausfüllen kann die Personalstelle assistieren oder vorbereitete Infos liefern.

- Gemeinsames Ausfüllen möglich: Besonders bei Sprachbarrieren oder geringer Medienkompetenz kann das Formular zusammen mit der Personalstelle durchgegangen werden.

- Vorsicht bei Eigeninterpretation: Mitarbeitende sollten keine Schätzwerte oder unvollständigen Angaben machen – das kann zu Fehlern in der Personalakte führen.

- Rechtlicher Rahmen bleibt entscheidend: Auch bei praktischer Unterstützung dürfen keine unzulässigen Informationen erhoben werden – Datenschutz und Freiwilligkeit bleiben verpflichtend.

Inhalte: Was gehört in den Personalfragebogen – und was nicht?

Ein Personalfragebogen soll alle Daten enthalten, die für die Aufnahme, Durchführung und Abwicklung des Arbeitsverhältnisses erforderlich sind. Dabei gilt: Nur das, was wirklich notwendig ist, darf abgefragt werden. Arbeitgeber sind gut beraten, ihren Fragebogen regelmäßig zu prüfen – sowohl hinsichtlich rechtlicher Zulässigkeit als auch inhaltlicher Relevanz. Unnötige oder veraltete Felder wirken nicht nur unprofessionell, sondern können auch datenschutzrechtlich problematisch sein.

Zu den zulässigen Inhalten gehören insbesondere Angaben zur Person (Name, Geburtsdatum, Adresse), Kontaktdaten, steuerliche Informationen, Angaben zur Sozialversicherung, zur Krankenversicherung und zur Lohnabrechnung (z. B. Bankverbindung, Steuer-ID, Kinderfreibeträge). Je nach Branche kann der Fragebogen um arbeitsplatzspezifische Pflichtangaben ergänzt werden – etwa Führerscheinklassen, Impfstatus im Gesundheitsbereich oder Nachweise zur beruflichen Qualifikation.

Dagegen sind Fragen zu Religion, Gewerkschaftszugehörigkeit, politischer Einstellung, Familienplanung, Krankheiten oder Vorstrafen grundsätzlich unzulässig – es sei denn, es besteht ein konkreter sachlicher Zusammenhang mit der Tätigkeit. In solchen Fällen ist zudem besondere Vorsicht bei der Formulierung und Datenspeicherung geboten. Gleiches gilt für die Einholung von Fotos oder biometrischen Daten.

- Erlaubt: Name, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail, Familienstand, Kinderanzahl (für Steuer)

- Erforderlich: Steuer-ID, Sozialversicherungsnummer, Krankenversicherung, Rentenversicherungsnummer, Steuerklasse, Konfession (sofern relevant für Kirchensteuer)

- Zulässig bei berechtigtem Interesse: Führerschein, Fahrzeugbesitz, Berufsausbildung, Weiterbildungen – je nach Tätigkeit

- Unzulässig ohne Bezug: Politische Meinung, Partei, Gewerkschaft, Religion, Schwangerschaft, Gesundheitsdaten ohne Relevanz

- Nur mit freiwilliger Einwilligung: Bewerbungsfoto, Notfallkontakt, Hobbys, Sprachkenntnisse (wenn nicht berufsrelevant)

- Vorsicht bei offenen Feldern: Freitextfelder zu „sonstigen Angaben“ sollten vermieden oder datenschutzkonform eingegrenzt werden

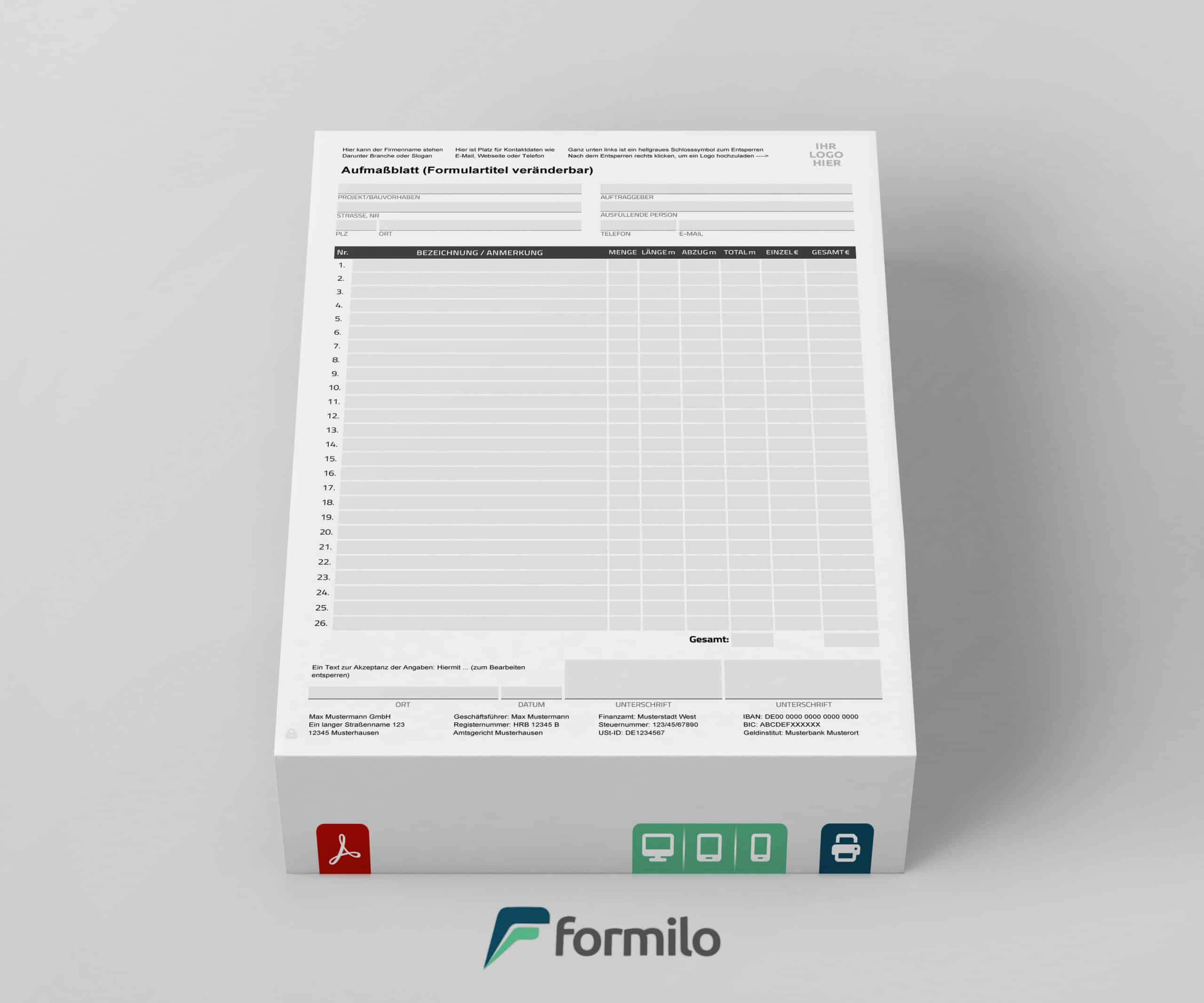

Praxisbeispiele: So sehen gute Personalfragebögen aus

Ein gelungener Personalfragebogen zeichnet sich durch Übersichtlichkeit, Relevanz und juristische Korrektheit aus. Viele Unternehmen entwickeln eigene Varianten, die auf ihre Prozesse und Anforderungen abgestimmt sind. Dennoch gibt es einige bewährte Strukturen, an denen sich jedes Unternehmen orientieren kann. Der Aufbau folgt dabei meist einer logischen Reihenfolge: persönliche Angaben, steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Daten, dann betriebsbezogene Ergänzungen und freiwillige Angaben.

In der Praxis gibt es unterschiedliche Formate: Einige Unternehmen nutzen klassische Papierformulare mit ausfüllbaren Feldern und klarer Seitenstruktur, andere setzen auf PDF-Formulare mit interaktiven Feldern oder webbasierte Tools mit automatisierter Datenübertragung in das HR-System. Entscheidend ist immer, dass der Fragebogen einfach auszufüllen ist und keine Unsicherheiten aufwirft. Erläuterungstexte, Pflichtfeldkennzeichnung und Datenschutzinformationen tragen dazu bei.

Auch grafische Gestaltung spielt eine Rolle: Gut lesbare Schriftgrößen, logische Gliederung, eindeutige Feldbeschriftungen und ggf. farbliche Hervorhebungen erhöhen die Nutzerfreundlichkeit. Die besten Fragebögen sind weder zu lang noch zu knapp – sie liefern genau die Informationen, die das Unternehmen braucht, ohne Mitarbeitende mit irrelevanten Fragen zu überfordern.

- Beispiel 1 – Kompakter PDF-Fragebogen: Zwei Seiten, klar gegliedert, ausfüllbare Felder, automatische Validierung (z. B. IBAN-Länge), Freitextfelder auf das Nötigste reduziert.

- Beispiel 2 – Webformular mit Zwischenspeicherung: Mitarbeitende erhalten personalisierten Link, können Angaben in mehreren Schritten eintragen, automatische Erinnerungen bei fehlenden Angaben.

- Beispiel 3 – Fragebogen mit Hilfestellungen: Jedes Eingabefeld ist mit erklärendem Tooltip oder Beispieldaten versehen, z. B. „Steuer-ID: 11-stellige Nummer auf dem Schreiben vom Finanzamt“.

- Beispiel 4 – Multilingualer Fragebogen: Digitale Version mit Sprachauswahl, um auch nicht-deutschsprachige Mitarbeitende korrekt zu erfassen. Mehrsprachigkeit steigert Ausfüllquote und Datenqualität.

- Beispiel 5 – Fragebogen als Teil des Onboarding-Portals: Integration in digitale Mitarbeiterakte, automatischer Abgleich mit Vertragsdaten, Upload-Funktion für Nachweise (z. B. Sozialversicherungsnachweis).

- Beispiel 6 – Barrierefreie Variante: Kontrastreiche Gestaltung, große Schrift, screenreader-kompatibel – für inklusive Personalprozesse und gesetzliche Barrierefreiheit.

Häufige Fehler beim Einsatz von Personalfragebögen

Obwohl der Personalfragebogen ein bewährtes Standardwerkzeug ist, schleichen sich in vielen Unternehmen Fehler ein, die unnötige Risiken und Zusatzaufwände verursachen. Diese betreffen häufig die rechtliche Ausgestaltung, den Umfang oder die praktische Handhabung. Besonders kleine Betriebe übernehmen oft alte Vorlagen oder setzen unausgereifte Dokumente ein, ohne sie an aktuelle Standards anzupassen. Die Folgen reichen von Datenschutzproblemen bis hin zu fehlenden oder fehlerhaften Daten für die Lohnabrechnung.

Viele Fragebögen enthalten Angaben, die aus arbeitsrechtlicher Sicht unzulässig sind oder auf freiwilliger Basis eingeholt werden müssten – oft ohne entsprechenden Hinweis. Auch technische Mängel sind verbreitet: PDF-Formulare lassen sich nicht speichern, Webformulare erzeugen keine Bestätigung, Papierbögen sind unleserlich oder unvollständig. Zudem wird der Prozess oft nicht dokumentiert: Es fehlt ein Übergabeprotokoll oder eine Kontrollinstanz, ob der Bogen korrekt und vollständig vorliegt.

All diese Fehler lassen sich vermeiden, wenn der Personalfragebogen regelmäßig überarbeitet, juristisch geprüft und organisatorisch in den Gesamtprozess eingebettet wird. Ein klarer Ablauf, aktuelle Vorlagen und geschulte Mitarbeitende sind hier die einfachsten Mittel zur Fehlervermeidung.

- Unzulässige Fragen ohne Rechtsgrundlage

- Fehlende Hinweise auf Freiwilligkeit sensibler Angaben

- Veraltete oder unvollständige Formularversionen

- Technisch mangelhafte PDF-Dateien oder nicht speicherbare Onlineformulare

- Keine Pflichtfeldkennzeichnung oder Eingabeprüfungen

- Fehlende Kontrolle der Vollständigkeit bei Rückgabe

- Aufbewahrung ohne Zugriffsbeschränkung oder Verschlüsselung

- Fragebogen wird zu früh (z. B. mit Bewerbung) ausgehändigt

Unterschied zum Lebenslauf, Bewerbungsformular & Onboarding-Fragebogen

Der Personalfragebogen wird oft mit anderen Formularen im Bewerbungsprozess verwechselt. Doch seine Funktion ist eine ganz andere: Er dient ausschließlich der Erfassung gesetzlich und betrieblich relevanter Daten nach Abschluss des Arbeitsvertrags. Im Gegensatz dazu ist der Lebenslauf ein Bewerbungsdokument, das freiwillig erstellt und übergeben wird, um Qualifikationen und Werdegang zu dokumentieren. Er unterliegt keiner rechtlichen Strukturvorgabe und kann inhaltlich frei gestaltet werden.

Auch das Bewerbungsformular, das häufig in Onlinebewerbungen eingesetzt wird, unterscheidet sich klar. Es ist Teil des Auswahlverfahrens und darf daher nur Informationen erfassen, die für die Auswahlentscheidung notwendig sind. Der Personalfragebogen hingegen tritt erst nach Vertragsabschluss in Kraft und muss sich auf das Arbeitsverhältnis beziehen. Eine Vermischung der Formulare ist rechtlich riskant und organisatorisch unpraktisch.

Ein weiteres verwandtes Dokument ist der Onboarding-Fragebogen, der meist weiterführende Informationen für die interne Integration abfragt – etwa IT-Bedarf, bevorzugter Arbeitsplatzname oder Essensvorlieben. Solche Angaben sind freiwillig und nicht rechtsrelevant. Der Personalfragebogen bleibt hingegen das offizielle und verpflichtende Dokument für die Personalakte und muss besonders sorgfältig gehandhabt werden.

Digital oder Papier – welche Form ist sinnvoll?

Die Wahl zwischen digitalem und papierbasiertem Personalfragebogen hängt stark von der betrieblichen Infrastruktur und den Vorlieben der Zielgruppe ab. Während kleinere Unternehmen oder solche ohne digitale HR-Prozesse oft noch auf Papierformulare setzen, etablieren sich digitale Varianten zunehmend als Standard. Sie bieten Vorteile in Bezug auf Datenqualität, Weiterverarbeitung und rechtssichere Archivierung – vorausgesetzt, Datenschutz und IT-Sicherheit sind gewährleistet.

Digitale Fragebögen können als ausfüllbare PDFs, als Webformulare oder über spezielle Onboarding-Plattformen realisiert werden. Sie reduzieren Medienbrüche, vermeiden unleserliche Einträge und ermöglichen automatische Validierung oder Pflichtfeldprüfungen. Auch das Speichern und Wiederaufrufen durch Mitarbeitende ist einfacher. Papierformulare hingegen bieten eine haptische Sicherheit und sind manchmal bei technischer Unsicherheit oder fehlender Infrastruktur sinnvoll.

Entscheidend ist, dass das gewählte Format zum Prozess passt: Ein digitales Formular ohne strukturierte IT-Integration bringt wenig Effizienzgewinn. Umgekehrt ist ein Papierformular bei hohem Personaldurchsatz und dezentralem Arbeiten kaum praktikabel. Optimal ist eine skalierbare Lösung, bei der sowohl digitale als auch analoge Wege parallel denkbar sind – je nach Mitarbeitendenprofil und Unternehmensgröße.

Wie Unternehmen vom strukturierten Fragebogen profitieren

Ein gut strukturierter Personalfragebogen ist nicht nur ein Verwaltungsinstrument, sondern ein strategisches Werkzeug für Effizienz, Rechtssicherheit und professionelles Auftreten. Unternehmen, die konsequent standardisierte Fragebögen einsetzen, profitieren von einem reibungsloseren Onboarding, einheitlichen Datenbeständen und klaren Verantwortlichkeiten. Das reduziert nicht nur Rückfragen und manuelle Nacharbeiten, sondern erhöht auch die Qualität der Personaldaten – eine essenzielle Grundlage für Lohnabrechnung, Statistik, Auditierungen und internes Controlling.

Hinzu kommt der Eindruck, den ein sauber gestalteter und logisch aufgebauter Personalfragebogen bei neuen Mitarbeitenden hinterlässt. Er signalisiert Struktur, Seriosität und Respekt gegenüber persönlichen Daten. Wer dagegen mit unsauberen, fehleranfälligen oder überladenen Formularen arbeitet, riskiert Frust, Verzögerungen und im schlimmsten Fall rechtliche Auseinandersetzungen. Der Aufwand für einen einmal durchdachten und abgestimmten Fragebogen zahlt sich also mehrfach aus.

Auch bei der Digitalisierung von HR-Prozessen ist der strukturierte Personalfragebogen ein zentraler Baustein. Denn er legt den Grundstein für automatisierte Abläufe – von der Datenübertragung bis zur Integration in Lohnsysteme, Personalakten oder Steuerprozesse. Unternehmen, die diesen Baustein frühzeitig sauber aufsetzen, schaffen eine stabile Basis für weiterführende Digitalisierungsschritte.

- Datenqualität: Durch strukturierte Felder und Pflichtangaben werden Fehler und Lücken deutlich reduziert.

- Effizienzgewinn: Weniger Nachfragen und Nachbearbeitungen sparen wertvolle Zeit in der Personalabteilung.

- Rechtssicherheit: Standardisierte, geprüfte Formulare senken das Risiko unzulässiger Datenverarbeitung.

- Professioneller Eindruck: Gut gestaltete Fragebögen stärken die Arbeitgebermarke beim ersten Kontakt nach Vertragsunterzeichnung.

- Digitalisierungspotenzial: Klare Struktur ermöglicht einfache Überführung in digitale Workflows und Schnittstellen.

- Nachvollziehbarkeit: Einheitliche Dokumentation erleichtert spätere Recherchen und Prüfprozesse.

Wie oft muss der Personalfragebogen aktualisiert werden?

Ein Personalfragebogen ist keine einmalige Angelegenheit. Auch wenn er in der Regel beim Eintritt ins Unternehmen ausgefüllt wird, können sich viele der erfassten Angaben im Laufe des Beschäftigungsverhältnisses ändern – etwa Adresse, Familienstand, Steuerklasse oder Bankverbindung. Daher sollten Unternehmen klare Prozesse etablieren, um relevante Änderungen regelmäßig zu erfassen und die Daten aktuell zu halten.

Ein festgelegter Aktualisierungsrhythmus – beispielsweise einmal jährlich oder bei bestimmten Anlässen wie Gehaltsanpassung oder Abteilungswechsel – kann helfen, die Aktualität sicherzustellen. Wichtig ist, dass Mitarbeitende aktiv aufgerufen werden, Änderungen mitzuteilen, und dafür ein einfach zugänglicher Prozess vorhanden ist. In digitalen HR-Systemen kann dies automatisiert erfolgen, etwa durch Erinnerungsmails oder integrierte Änderungsformulare.

Aus arbeitsrechtlicher Sicht besteht keine Pflicht zur regelmäßigen Aktualisierung durch den Arbeitnehmer. Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers, die notwendigen Daten für Gehaltsabrechnung, Versicherungen und Steuer korrekt vorzuhalten. Fehlen wichtige Aktualisierungen, kann das zu finanziellen und rechtlichen Nachteilen führen – etwa bei falscher Steuerberechnung oder fehlenden Sozialversicherungsnachweisen.

Datenschutz beim Personalfragebogen

Der Umgang mit dem Personalfragebogen ist datenschutzrechtlich besonders sensibel, da hier zahlreiche personenbezogene Daten verarbeitet werden – viele davon unterliegen dem besonderen Schutz gemäß DSGVO. Arbeitgeber müssen deshalb sicherstellen, dass sowohl die Erhebung als auch die Speicherung und Verarbeitung der Angaben rechtskonform erfolgen. Dabei gilt: Nur erforderliche Daten dürfen erhoben werden, die Speicherung muss sicher sein und es braucht klare Zuständigkeiten.

Ein häufig übersehener Punkt ist die Informationspflicht gegenüber den Mitarbeitenden. Arbeitgeber sind verpflichtet, über Zweck, Art und Umfang der Datenerhebung zu informieren – in der Regel erfolgt das in einer Datenschutzinformation, die dem Fragebogen beizufügen ist. Auch müssen Betroffene über ihre Rechte wie Auskunft, Berichtigung und Löschung informiert werden. Fehlen diese Hinweise, drohen Abmahnungen und Bußgelder.

Zudem ist die technische Absicherung entscheidend: Der Zugriff auf Personalfragebögen darf nur autorisierten Personen gestattet sein. In digitaler Form müssen die Daten verschlüsselt gespeichert und übertragen werden. Auch beim Versand (z. B. per E-Mail) sind Sicherheitsmaßnahmen wie Passwortschutz oder gesicherte Portale erforderlich. Ein Verstoß gegen diese Vorgaben kann als Datenschutzverletzung gelten – mit weitreichenden Folgen.

- Nur notwendige Daten dürfen abgefragt werden (Grundsatz der Datenminimierung)

- Datenschutzinformationen müssen dem Fragebogen beiliegen

- Rechtsgrundlage der Datenerhebung: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, § 26 BDSG

- Betroffenenrechte müssen kommuniziert werden (z. B. Auskunft, Löschung)

- Fragebogen muss vor unbefugtem Zugriff geschützt werden

- Digitale Speicherung nur mit Verschlüsselung und Zugriffskontrolle

- Übermittlung z. B. per E-Mail nur mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen

- Keine Aufbewahrung über gesetzliche Fristen hinaus

Unternehmenspraxis: Wer sollte für das Ausfüllen zuständig sein?

In der Praxis stellt sich oft die Frage, wer innerhalb des Unternehmens den Personalfragebogen übergibt, einsammelt, prüft und ggf. ergänzt. Eine klare Zuständigkeit verhindert Fehler, Verzögerungen und datenschutzrechtliche Verstöße. In der Regel ist die Personalabteilung für die Koordination verantwortlich – sie stellt sicher, dass der Fragebogen rechtzeitig ausgehändigt und vollständig ausgefüllt zurückgegeben wird. Je nach Betriebsgröße können auch Führungskräfte oder administrative Assistenzstellen eingebunden sein.

Wichtig ist dabei, dass die Zuständigkeit eindeutig geregelt und dokumentiert ist. Gerade in kleineren Unternehmen fehlt häufig eine zentrale HR-Struktur, sodass Aufgaben unklar verteilt sind. Das kann dazu führen, dass Formulare vergessen, falsch ausgefüllt oder ungeschützt aufbewahrt werden. Wer den Prozess betreut, sollte im Umgang mit personenbezogenen Daten geschult sein und die arbeitsrechtlichen Vorgaben kennen.

Auch die Nachbereitung gehört zur Zuständigkeit: Die übermittelten Daten müssen geprüft, ggf. digitalisiert und sicher archiviert werden. Bei Lücken oder Unklarheiten sollten Rückfragen dokumentiert und korrekt nachbearbeitet werden. Nur so ist sichergestellt, dass der Personalfragebogen seinen Zweck erfüllt – und im Fall einer Prüfung oder internen Auswertung keine Schwächen aufweist.

- Verantwortung liegt meist bei der Personalabteilung

- Klare interne Zuständigkeit ist entscheidend

- Übergabe und Rückgabe des Formulars müssen dokumentiert werden

- Führungskräfte sollten nur beteiligt werden, wenn datenschutzrechtlich geschult

- Regelmäßige Schulung der Verantwortlichen empfohlen

- Kontrolle auf Vollständigkeit und Plausibilität notwendig

- Fehlende Angaben müssen nachgefordert werden

- Fragebogen gehört in geschützte Personalakte – digital oder physisch

Fazit: Praxischeck für Unternehmen

Der Personalfragebogen ist weit mehr als ein Verwaltungsdokument – er ist ein entscheidender Baustein für strukturierte, rechtssichere und effiziente Personalprozesse. Richtig eingesetzt, schafft er Klarheit für beide Seiten: Arbeitgeber erhalten die benötigten Informationen, Arbeitnehmer wissen, was von ihnen erwartet wird und welche Daten gebraucht werden. Voraussetzung ist jedoch, dass Form und Inhalt juristisch korrekt und organisatorisch durchdacht sind.

Unternehmen sollten ihren Personalfragebogen regelmäßig auf Aktualität, Verständlichkeit und Rechtskonformität prüfen. Gleichzeitig ist es entscheidend, klare Zuständigkeiten zu definieren und den Prozess sauber zu dokumentieren. Nur so lassen sich Risiken minimieren und die Vorteile eines standardisierten Verfahrens voll ausschöpfen. Auch technische Fragen – etwa zur digitalen Erfassung oder zur sicheren Ablage – müssen mitbedacht werden.

Ein Personalfragebogen ist kein Selbstzweck. Richtig eingebettet in den Onboarding-Prozess und ergänzt durch begleitende Kommunikation, wird er zu einem Werkzeug, das Vertrauen schafft, Effizienz steigert und den Einstieg ins Unternehmen erleichtert. Unternehmen, die hier konsequent handeln, sichern sich nicht nur rechtlich ab, sondern stärken auch ihre Professionalität im Personalmanagement.