Einweisungsprotokoll nach VOB – Anforderungen an technische Anlagen im Bauwesen

Ein Einweisungsprotokoll nach VOB ist im Bauwesen ein zentrales Dokument zur Übergabe technischer Anlagen. Es erfüllt rechtliche Anforderungen, dokumentiert Inhalte wie Bedienhinweise und Sicherheitsaspekte und wird von Bauleitung, Fachunternehmen und Bauherren gemeinsam erstellt. Unterschiede zu anderen Protokollen betreffen vor allem den Fokus auf Inbetriebnahme und Gewährleistung. Die VOB legt dabei formale Anforderungen fest, die in digitalen Formularen effizient umgesetzt werden können. Fehler beim Ausfüllen führen oft zu rechtlichen Problemen bei der Abnahme. Dienstleister wie Formilo bieten rechtssichere PDF-Vorlagen mit automatischen Funktionen, die die Dokumentation erleichtern. Der Artikel zeigt anhand eines Musterprotokolls, worauf bei Inhalt, Form und Ablauf geachtet werden sollte, und bietet eine praxisnahe Checkliste. So wird das Einweisungsprotokoll zur rechtssicheren Grundlage für spätere Mängelansprüche und Betriebssicherheit.

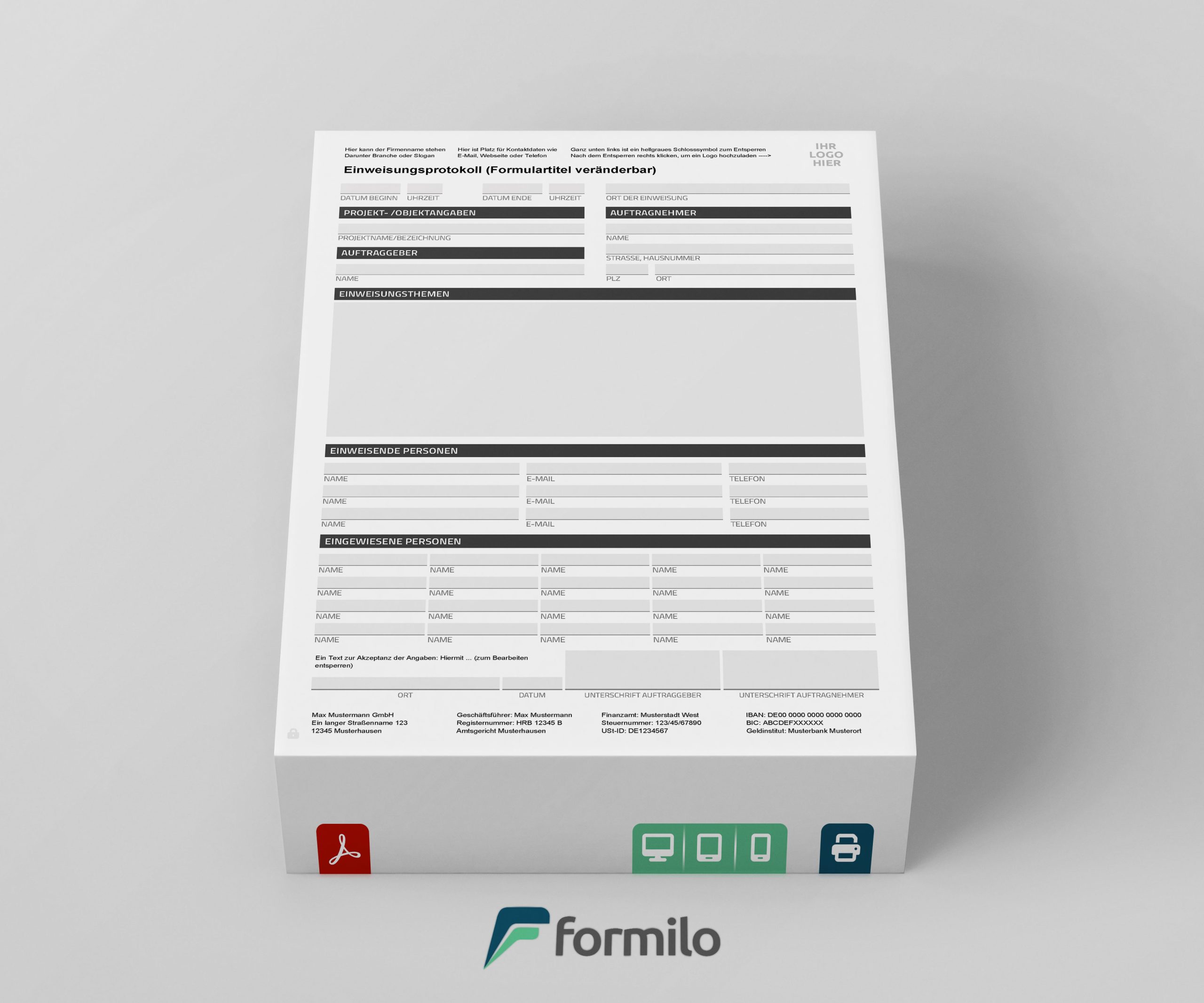

Sie benötigen eine Einweisungsprotokoll Vorlage?

Sie haben die Wahl zwischen einer fertigen Vorlage und individuell erstellten Formularen.

Einführung: Bedeutung des Einweisungsprotokolls nach VOB

Ohne ein ordnungsgemäß ausgefülltes Protokoll entstehen schnell rechtliche Grauzonen – besonders dann, wenn Mängel auftreten oder Fehlbedienungen nachweislich durch fehlende Einweisungen entstanden sind. In Zeiten steigender technischer Komplexität von Bauprojekten wird das Einweisungsprotokoll zunehmend relevanter. Neben technischen Fakten dokumentiert es auch organisatorische und sicherheitsrelevante Hinweise.

Gerade im Hinblick auf die Gewährleistung und den rechtssicheren Nachweis erbrachter Leistungen, empfiehlt es sich, das Protokoll nicht nur als Pflichtdokument, sondern als Qualitätswerkzeug zu begreifen. Moderne Protokolle integrieren zunehmend auch digitale Elemente wie Fotos, Checklisten oder sogar interaktive Bedienanleitungen. Die korrekte Erstellung und Ablage solcher Protokolle kann im Streitfall entscheidend sein.

Pflichtdokument laut VOB für viele technische Gewerke

Dient der rechtssicheren Übergabe von Anlagen

Vermeidet Haftungsrisiken und spätere Unklarheiten

Beinhaltet Bedien-, Wartungs- und Sicherheitsinformationen

Schützt beide Seiten: Auftraggeber und Auftragnehmer

Wird häufig bei Abnahme oder Teilabnahme erstellt

Digitale Varianten erleichtern Ablage und Weitergabe

Ist Teil der Qualitäts- und Dokumentationspflicht

Rechtlicher Rahmen der VOB für Einweisungen

Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist das maßgebliche Regelwerk für Bauprojekte in Deutschland. Im Teil C der VOB sind technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen festgehalten, die auch Vorschriften zur Einweisung und Übergabe technischer Anlagen enthalten. Besonders bei komplexen Bauwerken und haustechnischen Anlagen spielt die Einweisung eine zentrale Rolle, denn sie bildet die Grundlage für eine sichere und sachgerechte Nutzung durch den Bauherrn oder Betreiber.

In den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) ist konkret geregelt, dass eine Einweisung in die Funktion, Bedienung und Wartung technischer Systeme erfolgen muss – je nach Gewerk variiert der Umfang. Für Bauunternehmen ergibt sich daraus die Pflicht, die Übergabe nicht nur sachgerecht, sondern auch nachweisbar zu dokumentieren. Das Einweisungsprotokoll erfüllt hier die Funktion eines rechtsrelevanten Belegs, der im Streitfall zur Klärung beiträgt. Kommt es zu Folgeschäden durch Fehlbedienung, haftet in vielen Fällen nicht das Bauunternehmen – sofern eine ordentliche Einweisung nachgewiesen werden kann.

Wer die Anforderungen aus der VOB ignoriert oder nur unzureichend erfüllt, riskiert unnötige Gewährleistungsansprüche, Vertragsstrafen oder sogar Rückforderungen. Auch für öffentliche Auftraggeber ist die Einhaltung der VOB zwingend – hier zählt die lückenlose Dokumentation. Die Formalisierung über Einweisungsprotokolle sorgt für Nachvollziehbarkeit und Rechtssicherheit auf beiden Seiten.

- VOB Teil C: Enthält technische Vertragsbedingungen zur Einweisungspflicht

- Rechtsverbindlichkeit: Die VOB ist Bestandteil vieler Bauverträge

- Nachweisbarkeit: Einweisungen müssen dokumentiert und unterschrieben sein

- Haftungsentlastung: Ordentliche Einweisung schützt das Fachunternehmen

- Öffentliche Vergabe: Strenge Dokumentationspflicht für Behördenprojekte

- Vertragliche Bindung: Missachtung kann zu Vertragsstrafen führen

Aufbau und typische Inhalte eines Einweisungsprotokolls

Ein Einweisungsprotokoll dient als strukturierter Nachweis für die ordnungsgemäße Übergabe und Erläuterung einer technischen Anlage. Damit dieser Nachweis rechtlich und praktisch belastbar ist, folgt das Dokument einem weitgehend standardisierten Aufbau. Das beginnt mit den allgemeinen Angaben zur Baustelle, dem ausführenden Unternehmen, der benannten verantwortlichen Person sowie dem Datum der Einweisung. Diese Informationen bilden die formale Grundlage und stellen sicher, dass das Protokoll zweifelsfrei einem Projekt zugeordnet werden kann.

Der zentrale Teil des Protokolls widmet sich dem Inhalt der Einweisung. Hierzu zählen Beschreibungen der übergebenen technischen Anlage, Hinweise zur Inbetriebnahme, Informationen zur Bedienung, Wartung und Pflege, sicherheitsrelevante Aspekte sowie spezielle Anweisungen, z. B. zur Einhaltung von Vorschriften. Zusätzlich ist Platz für Fragen, Hinweise oder Sonderfälle vorgesehen. In komplexeren Projekten wird dieser Bereich häufig durch technische Anlagen wie Schaltpläne, Bilder oder Bedienungsanleitungen ergänzt.

Ein vollständiges Protokoll endet mit den Unterschriften der Beteiligten – in der Regel Fachunternehmer, Bauherr und ggf. ein Vertreter der Bauleitung. Wichtig ist, dass jede Partei damit die ordnungsgemäße Durchführung der Einweisung bestätigt. Ohne Unterschrift entfaltet das Protokoll keine rechtliche Wirksamkeit. In der Praxis werden Einweisungsprotokolle daher oft in mehrfacher Ausfertigung erstellt und archiviert, teils auch digital mit Zeitstempel und Signatur versehen. Dadurch wird sichergestellt, dass im Schadensfall ein beweiskräftiges Dokument vorliegt.

Unterschiede zu anderen Protokollarten auf der Baustelle

Einweisungsprotokolle sind ein spezieller Dokumententyp auf der Baustelle. Im Vergleich zu anderen gängigen Protokollen wie Bautagesberichten, Abnahmeprotokollen oder Übergabeprotokollen dienen sie nicht der reinen Dokumentation von Baufortschritt oder Zustandsfeststellungen, sondern konkret der Wissensweitergabe an den Betreiber einer technischen Anlage. Sie enthalten neben technischen Inhalten auch sicherheitsrelevante und nutzungsbezogene Angaben, die in anderen Dokumenten keine Rolle spielen.

Im Gegensatz zum Abnahmeprotokoll, das Mängel oder deren Abwesenheit dokumentiert, protokolliert das Einweisungsprotokoll den Kenntnisstand des Empfängers. Es geht also nicht um bauliche Fertigstellung, sondern um die qualifizierte Einweisung in Funktion, Bedienung und Wartung – ein Unterschied, der rechtlich nicht zu unterschätzen ist. Während viele Protokollarten rein beschreibend sind, hat das Einweisungsprotokoll eine schulende Komponente.

Auch im Haftungsfall wird das Einweisungsprotokoll anders bewertet: Während z. B. ein Bautagesbericht keine rechtsverbindlichen Zusagen enthält, stellt das Einweisungsprotokoll eine klar zuordenbare Verpflichtungserfüllung des Fachunternehmers dar. Wer hier nicht präzise und vollständig dokumentiert, riskiert die Beweislastumkehr im Streitfall. Diese Differenzierung macht es notwendig, Protokollarten klar zu trennen und gezielt einzusetzen.

- Dient der Einweisung, nicht der Zustandsfeststellung

- Hat rechtlich eine andere Funktion als Abnahmeprotokolle

- Umfasst sicherheits- und bedienungsrelevante Inhalte

- Erfordert aktiven Wissenstransfer, nicht nur Dokumentation

- Wird von anderen Parteien unterschrieben (inkl. Bediener)

- Hat unmittelbaren Einfluss auf spätere Haftungsfragen

- Gilt als Beleg für erfüllte Nebenpflichten

- Unterstützt Betriebsdokumentation und Übergabemanagement

Technische Anlagen im Fokus: Wann ist ein Einweisungsprotokoll Pflicht?

Einweisungsprotokolle sind vor allem dann Pflicht, wenn Bauleistungen mit technischen Anlagen verbunden sind, die einer gesonderten Einweisung bedürfen. Dies betrifft insbesondere Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Elektro-, Steuerungs- und Sicherheitstechnik. Die VOB/C formuliert in mehreren ATV-Normen die Verpflichtung zur Einweisung und Übergabe technischer Systeme mit entsprechendem Nachweis. Sobald durch die Nutzung der Anlage Gefährdungen entstehen können oder Bedienfehler Schäden verursachen könnten, ist die Einweisung nicht optional, sondern zwingend vorgeschrieben.

In der Praxis sind Bauunternehmen verpflichtet, solche Einweisungen schriftlich zu dokumentieren, um ihre Vertragspflichten zu erfüllen und sich rechtlich abzusichern. Gerade bei öffentlichen Aufträgen wird lückenlose Dokumentation eingefordert. Auch private Auftraggeber verlangen zunehmend Nachweise – nicht nur aus juristischen, sondern auch aus organisatorischen Gründen. Denn ohne ordnungsgemäße Übergabe drohen Betriebsstörungen, Ausfälle und Regressansprüche.

Darüber hinaus verlangen viele Betreiberkonzepte – etwa bei Facility-Management-Projekten – die systematische Übergabe mit Protokoll als Voraussetzung für die Übernahme. Dies macht das Einweisungsprotokoll zu einem festen Bestandteil der Projektabschlüsse und Übergaberoutinen.

- Heizungsanlagen: Einweisung in Regelung, Wartung und Sicherheitsfunktionen zwingend erforderlich

- Elektroanlagen: Bedienung, Gefahrenhinweise und Schaltpläne müssen erklärt werden

- Lüftungs- und Klimaanlagen: Technische Abläufe und Wartungszyklen sind einweisungspflichtig

- Sicherheits- und Alarmtechnik: Dokumentationspflicht aufgrund sicherheitsrelevanter Bedeutung

- Gebäudeautomation: Softwarebasierte Systeme bedingen intensive Schulung

- Industrielle Sonderanlagen: Ohne dokumentierte Einweisung oft kein Gewährleistungsbeginn

Verantwortlichkeiten von Bauherr, Fachunternehmen und Bauleitung

Ein Einweisungsprotokoll wird nicht von einer Einzelperson erstellt – es ist das Ergebnis eines strukturierten Übergabeprozesses, an dem mehrere Parteien beteiligt sind. Die Verantwortung für die fachgerechte Einweisung und die Erstellung des Protokolls liegt in erster Linie beim Fachunternehmen. Dieses muss sicherstellen, dass alle relevanten Informationen korrekt, vollständig und verständlich übermittelt werden. Dazu zählen neben der technischen Übergabe auch sicherheitsrelevante und bedienungsbezogene Aspekte. Das Protokoll ist Beleg für diese Leistung.

Der Bauherr wiederum ist verpflichtet, die Einweisung anzunehmen und die dokumentierten Inhalte zur Kenntnis zu nehmen. Oft wird er durch den späteren Betreiber oder Nutzer vertreten. Er trägt die Verantwortung dafür, dass die Informationen intern weitergegeben und angewendet werden. Das Protokoll befreit ihn zwar nicht von dieser Pflicht, aber es schafft Klarheit über das erlangte Wissen – und kann im Streitfall als Beweismittel dienen.

Die Bauleitung übernimmt eine vermittelnde und kontrollierende Funktion. Sie achtet auf die formale Durchführung, sorgt für die Protokollierung im Sinne der VOB und archiviert das Dokument im Projektverlauf. Darüber hinaus sollte die Bauleitung darauf hinwirken, dass keine wichtigen Inhalte vergessen oder oberflächlich abgehandelt werden. Letztlich liegt es an ihrem Projektmanagement, ob Einweisungen pünktlich, vollständig und korrekt dokumentiert stattfinden – oder ob später Lücken entstehen, die Risiken und Nachforderungen auslösen.

Formale Anforderungen an ein VOB-konformes Protokoll

Die VOB stellt hohe Anforderungen an die formale Ausgestaltung von Einweisungsprotokollen, um deren Rechtsgültigkeit und Beweiskraft zu gewährleisten. Ein solches Protokoll muss eindeutig zuordenbar sein – das bedeutet, es muss Projektdaten, Datum, verantwortliche Personen und ggf. Vertragsbezug enthalten. Eine bloße Checkliste reicht rechtlich nicht aus. Vielmehr muss erkennbar sein, dass eine tatsächliche Einweisung erfolgt ist und welche Inhalte vermittelt wurden.

Auch Unterschriften sind zwingend erforderlich: Sowohl der Einweisende als auch der Empfänger müssen das Protokoll unterzeichnen. Elektronische Signaturen sind zulässig, sofern diese die Anforderungen an Nachweisbarkeit und Fälschungssicherheit erfüllen. Je nach technischer Anlage kann auch eine Mehrsprachigkeit notwendig sein. Zusätzlich empfiehlt es sich, Anhänge wie Pläne, Bedienungsanleitungen oder technische Zeichnungen eindeutig zu referenzieren.

Die VOB fordert zudem die Archivierung dieser Unterlagen. In der Praxis bedeutet das: Das Protokoll sollte sowohl papierbasiert als auch digital abgelegt werden. Wichtig ist auch eine fortlaufende Seitennummerierung, klare Gliederung, keine nachträglichen Änderungen ohne Vermerk – und die Nennung aller Anwesenden.

- Projektdaten und Kontextangaben verpflichtend

- Datum und Ort der Einweisung anzugeben

- Alle Beteiligten namentlich und mit Funktion aufführen

- Klare Gliederung des Inhalts mit Haupt- und Unterpunkten

- Unterschriften aller beteiligten Parteien erforderlich

- Anlagen und ergänzende Unterlagen eindeutig referenzieren

- Keine nachträglichen Änderungen ohne Protokollvermerk

- Archivierungspflicht beachten – digital und physisch

Digitale Dokumentation: PDF-Formulare und smarte Lösungen

Die Digitalisierung hat auch vor dem Einweisungsprotokoll nicht Halt gemacht. Immer mehr Bauunternehmen setzen auf ausfüllbare PDF-Vorlagen oder spezialisierte Formulare mit digitalen Funktionen. Diese modernen Lösungen bringen nicht nur Ordnung in die Dokumentation, sondern erhöhen auch die rechtliche Sicherheit und reduzieren Fehler. Insbesondere bei Projekten mit vielen Beteiligten und mehreren Gewerken lassen sich so strukturierte, revisionssichere und jederzeit auffindbare Protokolle erstellen.

Digitale Formulare erlauben es, Daten standardisiert zu erfassen, automatisch zu validieren, mit Pflichtfeldern zu arbeiten und Zusatzinformationen wie Fotos, Pläne oder Unterschriften direkt einzubinden. Darüber hinaus kann über Zeitstempel, Versionsverwaltung und automatische Archivierung eine deutlich bessere Nachvollziehbarkeit sichergestellt werden. Nicht zuletzt erleichtern smarte Formulare die Kommunikation mit dem Auftraggeber – etwa durch vorbereitete E-Mail-Versände oder die Übergabe als verschlüsseltes PDF mit Lesebestätigung.

Professionelle Anbieter wie Formilo bieten vorkonfigurierte und branchenspezifische Lösungen an, die auf die Anforderungen der VOB zugeschnitten sind. Sie ermöglichen die schnelle Erstellung rechtssicherer Formulare ohne Programmierkenntnisse und bieten auf Wunsch Funktionen wie Dropdown-Felder, automatische Berechnungen oder API-Anbindungen an bestehende Systeme.

- Ausfüllbare PDF-Vorlagen: Strukturierte Erfassung ohne Medienbruch und manuelle Nacharbeit

- Pflichtfelder und Validierung: Fehlerreduktion durch systemgestützte Eingabeprüfung

- Digitale Signaturen: Rechtssichere Unterschriften ohne Papierausdruck

- Multimedia-Funktionen: Integration von Fotos, Plänen und Videos möglich

- Automatische Archivierung: Zeit- und ortsunabhängiger Zugriff auf alle Einweisungen

- API-Schnittstellen: Anbindung an ERP-, DMS- oder Projektmanagementsysteme

Fehlerquellen und typische Versäumnisse bei der Einweisung

Obwohl Einweisungsprotokolle klare Vorgaben erfüllen müssen, kommt es in der Praxis häufig zu Fehlern, die später gravierende Folgen haben können. Eine der häufigsten Ursachen ist die unvollständige Dokumentation – etwa das Fehlen von Angaben zur Anlage, zu den Beteiligten oder zum Einweisungszeitpunkt. Auch die Unterschriften werden oft vergessen oder auf später verschoben, was die rechtliche Verwertbarkeit deutlich einschränkt.

Ein weiteres häufiges Problem besteht darin, dass die Einweisung nur oberflächlich durchgeführt wird. Statt einer systematischen Erklärung der Funktionalitäten und Sicherheitsaspekte erfolgt lediglich ein grober Überblick. Der Nutzer versteht wichtige Zusammenhänge nicht, was im Betrieb zu Fehlbedienungen oder gefährlichen Situationen führen kann. Ohne Dokumentation dieser Versäumnisse bleibt die Beweislast unklar verteilt.

Oft fehlt zudem eine strukturierte Vorbereitung der Einweisung. Notwendige Anlagen wie Bedienungsanleitungen, Wartungspläne oder Sicherheitsdatenblätter liegen nicht vor oder sind unvollständig. Auch die Nachverfolgung – etwa bei mehreren Übergabeterminen oder Teilleistungen – wird häufig vernachlässigt. Diese Versäumnisse können im Schadensfall dazu führen, dass der Auftragnehmer seine Entlastungspflicht nicht belegen kann.

Relevanz für die spätere Abnahme und Gewährleistung

Das Einweisungsprotokoll spielt eine zentrale Rolle für die rechtssichere Abnahme und die Einleitung der Gewährleistungsfrist. Nur wenn die Übergabe der technischen Anlage vollständig dokumentiert ist, beginnt in vielen Fällen die Gewährleistungszeit überhaupt. Ein fehlendes oder unvollständiges Protokoll kann dazu führen, dass Auftraggeber die Abnahme verweigern oder Nachbesserungen fordern – selbst bei technisch einwandfreier Ausführung. Gerade im Bauwesen, wo Fristen entscheidend sind, birgt dies hohe Risiken.

Auch im Streitfall, etwa bei einem Mangel, dient das Einweisungsprotokoll als Beweismittel. Es dokumentiert, dass eine Einweisung erfolgt ist und welche Informationen übergeben wurden. Bei Fehlbedienungen oder Wartungsversäumnissen kann dies den Unterschied machen: Mit sauber dokumentierter Einweisung liegt die Verantwortung beim Nutzer – ohne sie bleibt die Haftung oft beim Auftragnehmer. Damit ist das Protokoll nicht nur organisatorisch, sondern auch wirtschaftlich bedeutsam.

Für den Auftraggeber ist das Protokoll ebenfalls relevant, denn es liefert eine wichtige Grundlage für den Betrieb und die Wartung der Anlage. Es enthält Informationen, die im späteren Betrieb immer wieder benötigt werden – etwa für die Schulung neuer Mitarbeiter oder bei der Fehleranalyse im Schadensfall.

- Grundlage für den Beginn der Gewährleistungsfrist

- Nachweis ordnungsgemäßer Leistungserbringung

- Beleg für vollständige und fachgerechte Einweisung

- Schützt vor ungerechtfertigten Mängelrügen

- Stützt die Position im Streitfall juristisch ab

- Ermöglicht Schulung neuer Nutzer mit Originalinfos

- Verhindert Fristverzögerungen bei der Abnahme

- Wird Bestandteil der Projektunterlagen beim Projektabschluss

Beispiel: Muster für ein Einweisungsprotokoll technischer Anlagen

Ein praxisgerechtes Musterprotokoll für die Einweisung technischer Anlagen sollte klar strukturiert, verständlich und vollständig sein. Es beginnt mit den Basisinformationen: Projektname, Bauvorhaben, Gewerk, Anlagebezeichnung, Datum der Einweisung sowie Angaben zu Einweiser und Einweisungsempfänger. Anschließend folgt ein strukturierter Inhaltsblock, der die durchgeführten Einweisungsthemen aufführt – gegliedert nach Funktionsgruppen oder Themenbereichen. Oft wird eine tabellarische Darstellung gewählt, in der auch Besonderheiten und Rückfragen dokumentiert werden können.

Wichtig ist ein Abschnitt, der die Bestätigung des Verständnisses durch den Einweisungsempfänger beinhaltet. Hier wird durch Ankreuzen oder Unterschrift bestätigt, dass alle Inhalte erklärt und verstanden wurden. Ergänzend können optionale Anhänge beigefügt werden: Pläne, Bedienungsanleitungen, Schaltbilder, Sicherheitsdokumente oder Fotodokumentationen der Übergabe. Eine abschließende Unterschriftenzeile sorgt für die formelle Gültigkeit. Im digitalen Formular können hier Signaturfelder integriert werden.

Je nach Projektgröße und Anforderungen kann das Musterprotokoll erweitert werden, z. B. um Hinweise zur Wiederholungseinweisung, zu Wartungszyklen oder zur Schulung von Drittpersonen. Die Lesbarkeit und Bedienbarkeit des Formulars – auch auf mobilen Endgeräten – sollte bei digitalen Varianten ebenfalls berücksichtigt werden. Solche Muster bieten eine wertvolle Grundlage zur Sicherstellung der VOB-Konformität.

- Projektinformationen: Bezeichnung, Adresse, Datum, Beteiligte

- Anlagebeschreibung: Typ, Hersteller, Seriennummer, Funktion

- Einweisungsinhalte: Themenliste mit Zeitangaben und Kommentarfeld

- Rückfragen: Dokumentation besonderer Hinweise oder Verständnisfragen

- Unterschriftenfelder: Einweiser, Empfänger, ggf. Bauleitung

- Anhangreferenzen: Nummerierung aller ergänzenden Unterlagen

Tipps für die Praxis: Worauf besonders zu achten ist

Die Qualität eines Einweisungsprotokolls steht und fällt mit der Sorgfalt bei der Erstellung. In der Praxis zeigt sich, dass standardisierte Abläufe und eine klare Verantwortungszuweisung den größten Unterschied machen. Wer sich im Vorfeld über die Inhalte, Beteiligten und notwendigen Unterlagen Gedanken macht, spart nicht nur Zeit, sondern vermeidet auch Missverständnisse. Empfehlenswert ist die Verwendung einer erprobten Vorlage, die an das jeweilige Gewerk und Projekt angepasst wird.

Darüber hinaus ist es entscheidend, die Einweisung nicht zwischen Tür und Angel durchzuführen. Der Einweisungstermin sollte im Bauzeitenplan eingeplant sein, ausreichend Zeit zur Verfügung stehen und möglichst ungestört ablaufen. Alle Beteiligten sollten im Vorfeld über Ort, Zeit und Inhalte informiert werden. Auch Fotos oder digitale Notizen können die Dokumentation deutlich verbessern – vor allem bei komplexen Anlagen mit erklärungsbedürftiger Technik.

Nicht zuletzt empfiehlt es sich, nach der Einweisung einen kurzen Abgleich mit den Erwartungen des Auftraggebers durchzuführen. Hat er alles verstanden? Gibt es Fragen? Fehlt etwas in der Dokumentation? Nur wenn diese Punkte abgeklärt sind, kann das Protokoll seinen vollen Nutzen entfalten und spätere Diskussionen vermeiden helfen. Die Nachbereitung sollte dabei genauso ernst genommen werden wie die Durchführung selbst.

Rolle von Formularanbietern und Dienstleistern wie Formilo

Formularspezialisten wie Formilo spielen eine zentrale Rolle dabei, Einweisungsprotokolle auf ein neues Niveau zu heben. Sie unterstützen Unternehmen nicht nur bei der formalen Gestaltung, sondern sorgen auch für eine technisch perfekte Umsetzung. So entstehen smarte, interaktive PDF-Formulare, die nicht nur am Bildschirm ausfüllbar sind, sondern auch komplexe Funktionalitäten bieten: Pflichtfelder, automatische Berechnungen, Eingabevalidierungen oder E-Mail-Versand auf Knopfdruck.

Ein großer Vorteil solcher Dienstleister ist ihre Erfahrung mit branchenspezifischen Anforderungen. Sie wissen, welche Inhalte bei welchen Gewerken notwendig sind, wie ein Protokoll logisch gegliedert sein muss und wie sich individuelle Besonderheiten abbilden lassen. Gleichzeitig achten sie auf rechtliche Anforderungen, Barrierefreiheit, Corporate Design und Integrationsfähigkeit. So entstehen Formulare, die auch langfristig in der Projektverwaltung und im Facility Management sinnvoll einsetzbar sind.

Darüber hinaus bieten Anbieter wie Formilo ergänzende Services an: Beratung zur Formularstruktur, grafische Optimierung, technische Umsetzung in verschiedenen Formaten, Hosting von Webformularen oder Integration in bestehende Systeme. Sie helfen ihren Kunden, sich auf die Inhalte zu konzentrieren – und übernehmen die technische Umsetzung inklusive Qualitätssicherung.

- Vordefinierte und anpassbare Einweisungsprotokolle

- Technisch perfekte Umsetzung als ausfüllbares PDF

- Rechtssicherheit durch korrekte Struktur und Pflichtfelder

- Branchenspezifische Varianten für verschiedene Gewerke

- Integration von Bildern, Signaturen und Zusatzdokumenten

- Support bei Struktur, Design und Validierungslogik

- Kompatibilität mit Archivsystemen und mobilen Geräten

- Optional auch als webbasiertes Formular realisierbar

Checkliste zur Erstellung eines Einweisungsprotokolls

Ein vollständiges und rechtssicheres Einweisungsprotokoll erfordert sorgfältige Vorbereitung und strukturierte Umsetzung. Um sicherzustellen, dass keine wichtigen Elemente vergessen werden, ist eine Checkliste das ideale Werkzeug – sowohl für Fachunternehmen als auch für Bauleitungen oder Betreiber. Die nachfolgende Aufstellung hilft dabei, alle wesentlichen Punkte abzuprüfen und sorgt gleichzeitig für einheitliche Qualität bei der Dokumentation.

Die Checkliste kann direkt in das Formular integriert oder als separates Blatt verwendet werden. In digitalen Formularen ist sie oft bereits eingebaut und wird über Checkboxen oder Pflichtfelder abgefragt. Ziel ist es, dass der Nutzer mit minimalem Aufwand ein vollständiges und professionell gestaltetes Protokoll erzeugen kann – das sowohl juristischen als auch betrieblichen Anforderungen gerecht wird. Eine konsequente Anwendung erhöht die Verlässlichkeit und Akzeptanz des Protokolls erheblich.

In komplexeren Projekten empfiehlt sich eine projektspezifische Erweiterung der Checkliste, etwa um zusätzliche Prüfpunkte für Sonderanlagen oder integrationsrelevante Aspekte. Die Grundstruktur sollte jedoch immer gewahrt bleiben, um Standardisierung und Wiederverwendbarkeit zu sichern.

Projektangaben:

Bezeichnung, Ort, Gewerk, Datum der Einweisung

Beteiligte Personen:

Einweiser, Empfänger, Funktion, Kontaktdaten

Anlagebeschreibung:

Typ, Hersteller, Seriennummer, Besonderheiten

Einweisungsinhalte:

Funktionen, Bedienung, Sicherheit, Wartung

Dokumentation:

Fotos, Pläne, Anleitungen beigefügt

Bestätigung:

Verstandene Inhalte, Fragen beantwortet, Unterschriften

FAQ: Die häufigsten Fragen rund ums Einweisungsprotokoll

Rund um das Thema Einweisungsprotokoll nach VOB treten in der Praxis immer wieder ähnliche Fragen auf. Viele Auftraggeber, Bauleiter und Fachunternehmen sind sich nicht sicher, wann ein Protokoll zwingend erforderlich ist, wie detailliert es ausgefüllt werden muss oder welche rechtlichen Konsequenzen unzureichende Dokumentation haben kann. Die nachfolgenden Antworten klären die wichtigsten Punkte und helfen dabei, Unsicherheiten zu vermeiden.

Eine häufige Frage betrifft die Notwendigkeit der Einweisung bei kleineren Projekten oder einfacheren Anlagen. Hier gilt: Sobald die Bedienung nicht selbsterklärend ist oder Sicherheitsaspekte zu beachten sind, ist eine Einweisung erforderlich – unabhängig vom Projektvolumen. Auch die Frage nach der Archivierung wird oft gestellt. Die Antwort: Protokolle müssen mindestens bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist sicher aufbewahrt werden, in vielen Fällen sogar länger, z. B. bei öffentlichen Aufträgen oder wenn sie Bestandteil von Wartungsvereinbarungen sind.

Schließlich gibt es immer wieder Unsicherheit, ob digitale Protokolle rechtlich anerkannt sind. Grundsätzlich: Ja – sofern sie manipulationssicher sind, die Beteiligten korrekt identifiziert werden können und Signaturen die Anforderungen der Nachweisbarkeit erfüllen. Anbieter wie Formilo bieten hier erprobte Lösungen, die sich in der Praxis bewährt haben und für alle Beteiligten eine klare Erleichterung darstellen.