Einweisungsprotokoll für Maschinen und Geräte – Aufbau, Pflichtfelder und Haftungsfragen

Ein Einweisungsprotokoll für Maschinen und Geräte ist gesetzlich vorgeschrieben und schützt Arbeitgeber wie Beschäftigte. Der Artikel zeigt, welche rechtlichen Grundlagen dabei zu beachten sind und welche Pflichtfelder in jedem Protokoll enthalten sein müssen. Von der Rolle der Gefährdungsbeurteilung über Aufbau, Inhalte und Zuständigkeiten bis hin zu häufigen Fehlern wird alles praxisnah erklärt. Auch Aspekte wie digitale Formulare, Dokumentationspflicht, Prüfbarkeit und Haftungsfragen im Schadensfall werden behandelt. Besondere Anforderungen an spezielle Maschinenarten, externe Einweiser und Fremdfirmen fließen ebenfalls ein. Schließlich vergleicht der Beitrag gängige Vorlagen und Softwarelösungen zur Erstellung rechtssicherer Protokolle und betont, dass eine gute Einweisung nicht nur Pflicht, sondern auch Chance zur Risikominimierung ist.

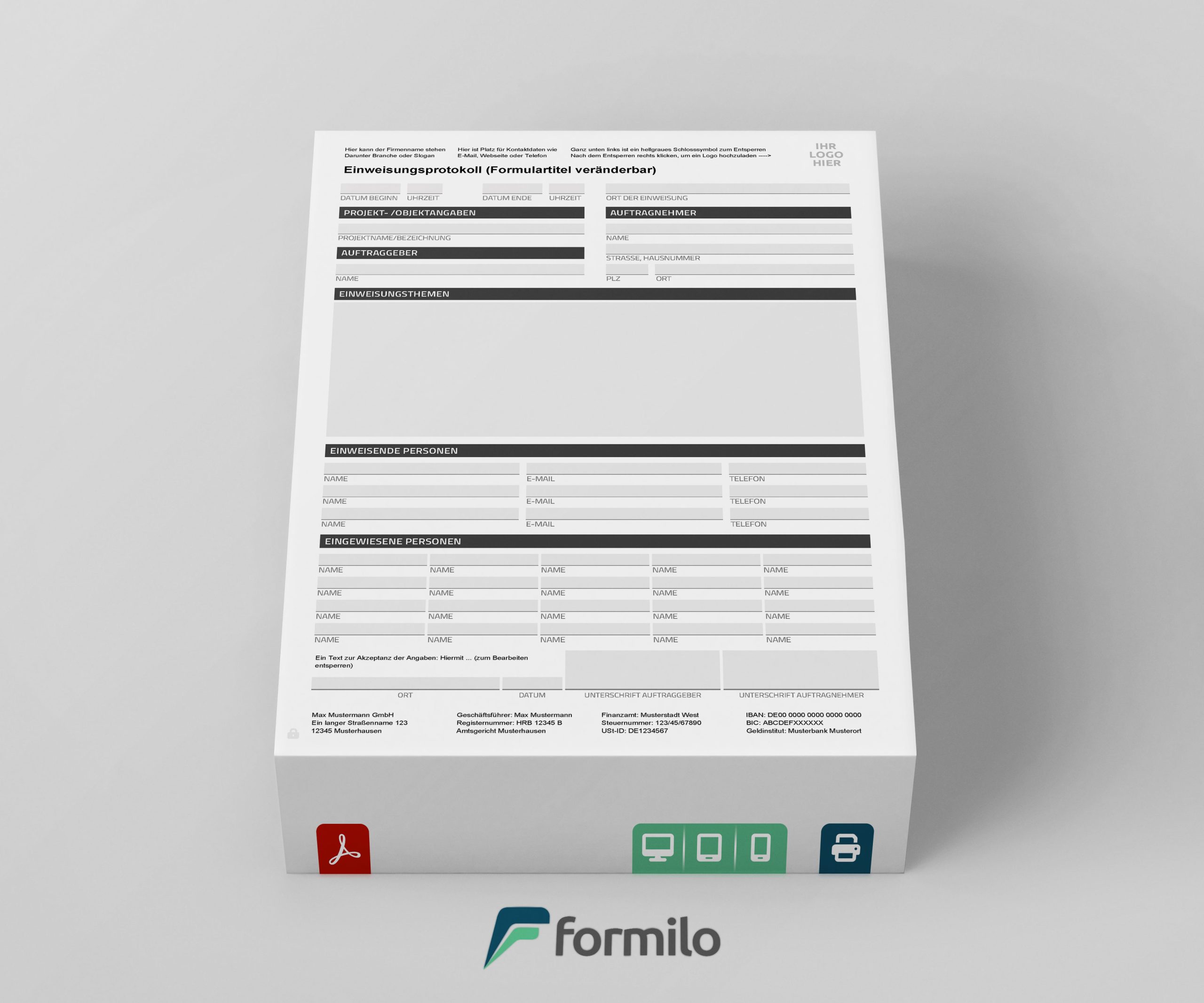

Sie benötigen eine Einweisungsprotokoll Vorlage?

Sie haben die Wahl zwischen einer fertigen Vorlage und individuell erstellten Formularen.

Einleitung: Bedeutung von Einweisungsprotokollen für Maschinen und Geräte

Einweisungsprotokolle für Maschinen und Geräte gehören zu den grundlegendsten, aber zugleich am meisten unterschätzten Elementen der Arbeitssicherheit. Sie dokumentieren, dass eine sachgemäße Unterweisung erfolgt ist und dass die eingewiesene Person die Gefährdungen, Schutzmaßnahmen und Bedienvorgaben kennt. Ohne ein solches Protokoll kann weder der Arbeitgeber seine Sorgfaltspflicht nachweisen noch der Mitarbeitende rechtssicher agieren.

Gerade bei Maschinen mit hohem Gefährdungspotenzial – wie Pressen, Sägewerken oder CNC-Anlagen – ist eine lückenlose Einweisung Pflicht. Die Anforderungen ergeben sich unter anderem aus dem Arbeitsschutzgesetz, der Betriebssicherheitsverordnung und den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften. Ein unterschriebenes Protokoll gilt im Streit- oder Schadensfall als Nachweis, dass die Unterweisung stattgefunden hat.

- Dokumentation der Unterweisung als Nachweis

- Relevanz für Haftung und Versicherungsschutz

- Besondere Bedeutung bei gefährlichen Maschinen

- Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (z. B. BetrSichV)

- Schutz der Beschäftigten vor Fehlbedienung

- Unterstützung der Gefährdungsbeurteilung

- Pflichtnachweis für Fremdfirmen und Subunternehmer

- Grundlage für regelmäßige Wiederholungsunterweisungen

Rechtliche Grundlagen und Anforderungen laut ArbSchG und BetrSichV

Einweisungsprotokolle für Maschinen und Geräte stützen sich auf klare gesetzliche Vorgaben. Im Zentrum stehen das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Beide schreiben vor, dass Beschäftigte vor dem ersten Gebrauch eines Arbeitsmittels unterwiesen werden müssen – insbesondere dann, wenn von diesem Gefahren für Sicherheit und Gesundheit ausgehen können.

Nach §12 ArbSchG ist der Arbeitgeber verpflichtet, seine Beschäftigten ausreichend und angemessen über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu unterweisen. Dies umfasst insbesondere die ordnungsgemäße Bedienung von Maschinen und Geräten. Die Unterweisung muss dokumentiert werden. Die BetrSichV ergänzt diese Vorgaben durch technische Anforderungen und eine Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung, die Grundlage jeder Einweisung ist.

Auch das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), die DGUV Vorschriften und relevante Technische Regeln (TRBS) schreiben eine kontinuierliche Aktualisierung der Unterweisungen vor. Die Pflicht erstreckt sich zudem auf die Einweisung von Fremdpersonal, Leiharbeitern und Drittfirmen – ohne Ausnahme. Verstöße können bei Unfällen zu Bußgeldern, Haftung und im schlimmsten Fall zur strafrechtlichen Verfolgung führen. Ein sorgfältig ausgefülltes und archiviertes Einweisungsprotokoll ist daher ein zentrales Element zur rechtlichen Absicherung des Unternehmens.

Die Rolle der Gefährdungsbeurteilung für Einweisungsformulare

Die Gefährdungsbeurteilung ist das Fundament jeder sicherheitsbezogenen Maßnahme im Betrieb – und somit auch für Einweisungsprotokolle. Ohne eine vorab durchgeführte und dokumentierte Gefährdungsbeurteilung ist keine wirksame Unterweisung möglich, da die relevanten Risiken, Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln nicht konkret benannt werden können. Die Betriebssicherheitsverordnung (§3) und die DGUV Vorschrift 1 fordern explizit, dass die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung in die Unterweisung einfließen müssen.

Die Gefährdungsbeurteilung muss maschinenspezifisch erfolgen und sämtliche Einflussfaktoren berücksichtigen: technische Gegebenheiten, Einsatzbedingungen, Qualifikation der Beschäftigten sowie Umgebungsbedingungen. Nur so lassen sich gezielte Unterweisungsthemen ableiten. Das Einweisungsprotokoll ist in diesem Zusammenhang das operative Dokument, das die Umsetzung der theoretischen Beurteilung in eine konkrete Maßnahme überführt.

Ein vollständiges Protokoll verweist daher idealerweise auf die zugrunde liegende Gefährdungsbeurteilung oder enthält wesentliche Auszüge daraus. Dieser Zusammenhang ist nicht nur gesetzlich gefordert, sondern bietet auch den Vorteil, die Einweisung gezielt und strukturiert an realen Risiken auszurichten.

- Pflichtgrundlage: Gefährdungsbeurteilung ist gesetzlich vorgeschrieben (§3 BetrSichV, §5 ArbSchG)

- Konkretisierung: Sie benennt die Gefahren, die in der Einweisung thematisiert werden müssen

- Gefahrenquellen: z. B. Quetsch-, Schneid-, Strom-, Lärm- oder Explosionsrisiken

- Schutzmaßnahmen: Persönliche Schutzausrüstung, technische Sicherungen, organisatorische Regeln

- Dokumentation: Verknüpfung mit Protokoll erhöht Beweiswert

- Flexibilität: Erlaubt maschinenspezifisch angepasste Einweisungsinhalte

Pflichtfelder in einem Maschinen-Einweisungsprotokoll

Ein Einweisungsprotokoll für Maschinen und Geräte muss bestimmte Pflichtfelder enthalten, um rechtskonform und prüffähig zu sein. Diese Felder sind nicht optional, sondern in verschiedenen Rechtsvorschriften wie der Betriebssicherheitsverordnung und den DGUV-Regelwerken vorgeschrieben. Nur wenn alle wesentlichen Angaben erfasst sind, kann das Protokoll als wirksamer Nachweis gelten.

Pflichtfelder decken sowohl organisatorische als auch technische Aspekte ab. Dazu zählen etwa die exakte Maschinenbezeichnung, Angaben zur einweisenden und eingewiesenen Person sowie Inhalte der Unterweisung. Unterschriften beider Parteien sind zwingend erforderlich. Fehlen diese Angaben, ist das Protokoll juristisch angreifbar und im Fall eines Unfalls wertlos.

Eine strukturierte und standardisierte Vorlage mit allen Pflichtfeldern hilft, die Vollständigkeit sicherzustellen. In digitalen Formularsystemen lassen sich Pflichtfelder zudem technisch erzwingen – ein wirksames Mittel gegen Nachlässigkeit im Alltag.

- Firmenname und Standort

- Datum der Einweisung

- Bezeichnung und Typ der Maschine

- Name und Funktion der einweisenden Person

- Name und Tätigkeit der unterwiesenen Person

- Zusammenfassung der vermittelten Inhalte

- Verweis auf Gefährdungsbeurteilung

- Unterschriften beider Beteiligten mit Datum

Aufbau und Gliederung des Protokolls im Detail

Ein professionelles Einweisungsprotokoll für Maschinen und Geräte folgt einer klaren Struktur, um alle gesetzlichen Anforderungen systematisch zu erfüllen. Der strukturierte Aufbau dient nicht nur der Vollständigkeit, sondern erleichtert auch die Durchführung, Prüfung und spätere Archivierung. Gleichzeitig sorgt eine einheitliche Gliederung für Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Maschinen und Einsatzbereichen.

Das Protokoll beginnt mit allgemeinen Angaben zu Ort, Datum und beteiligten Personen. Danach folgen maschinenbezogene Informationen und die aus der Gefährdungsbeurteilung abgeleiteten Einweisungspunkte. Auch organisatorische Elemente wie Art und Dauer der Unterweisung sowie der verwendete Unterweisungsnachweis (z. B. Präsentation, Bedienungsanleitung) sind Teil des Aufbaus. Der Abschluss erfolgt mit den Unterschriften.

Ein durchdachter Aufbau minimiert Fehlerquellen, reduziert Interpretationsspielräume und erhöht die juristische Verwertbarkeit. Für digitale Varianten empfiehlt sich eine formularbasierte Navigation mit Pflichtfeldern und kontextbezogenen Hilfen.

Kopfbereich:

Firmenname, Standort, Datum, Maschinen-ID

Personenfelder:

Name und Funktion der einweisenden und unterwiesenen Person

Maschinenangaben:

Typ, Seriennummer, Einsatzort, Besonderheiten

Gefährdungsbeurteilung:

Verweis oder Auszüge der Risikoeinschätzung

Einweisungsinhalte:

Thematische Gliederung der Schulungspunkte

Durchführungsdetails:

Art (praktisch/theoretisch), Dauer, verwendete Medien

Wer einweist und wer unterwiesen wird – Zuständigkeiten

Einweisungen an Maschinen und Geräten dürfen nicht von beliebigen Personen durchgeführt werden. Entscheidend ist, dass die einweisende Person fachlich qualifiziert und vom Unternehmen explizit beauftragt ist. In der Praxis handelt es sich meist um Elektrofachkräfte, Meister, Sicherheitsbeauftragte oder Maschinenverantwortliche. Diese Personen müssen mit der Bedienung, den Gefahren und den Schutzmaßnahmen der jeweiligen Maschine umfassend vertraut sein.

Die unterwiesene Person muss hingegen nicht zwingend eine spezielle Qualifikation mitbringen – wohl aber die Einweisung vollständig durchlaufen und nachvollziehen können. Dies schließt Sprachverständnis, physische und psychische Eignung sowie gegebenenfalls branchenspezifische Voraussetzungen ein. Leiharbeiter und Fremdfirmen müssen in gleicher Weise unterwiesen werden wie eigene Mitarbeitende.

Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Einweisung trägt stets der Arbeitgeber. Die Durchführung kann delegiert werden, nicht aber die Haftung im Schadensfall. Deshalb ist eine lückenlose Dokumentation durch qualifizierte Einweiser unerlässlich.

Inhalte der Unterweisung: Was konkret vermittelt werden muss

Eine Einweisung ist nur dann wirksam, wenn sie die relevanten Inhalte vollständig und verständlich vermittelt. Ziel ist es, die unterwiesene Person in die Lage zu versetzen, die Maschine sicher zu bedienen, Gefahren zu erkennen und Schutzmaßnahmen konsequent umzusetzen. Der Inhalt richtet sich dabei immer nach den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung und den betrieblichen Gegebenheiten.

Wichtig ist die Kombination aus theoretischer Wissensvermittlung und praktischer Anwendung. Mitarbeitende müssen nicht nur die Bedienelemente kennen, sondern auch Notfallverhalten und betriebliche Regeln verinnerlichen. Je nach Maschine und Nutzungskontext kommen weitere Themen wie Wartung, Reinigung oder Schichtwechsel hinzu.

Eine strukturierte Gliederung der Unterweisung erhöht die Verständlichkeit und hilft, keine Themen zu vergessen. Alle Inhalte sollten dokumentiert werden, damit klar ist, was unterwiesen wurde – insbesondere bei Wiederholungen oder Unfällen.

- Grundfunktionen der Maschine und Bedienoberflächen

- Schutzeinrichtungen und ihre Bedeutung

- Gefahrenquellen (mechanisch, elektrisch, thermisch etc.)

- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und deren Verwendung

- Verhalten im Störfall oder bei Gefahr

- Freigabe- und Sperrverfahren (z. B. Lockout/Tagout)

- Reinigungs- und Wartungshinweise

- Kommunikations- und Meldewege im Betrieb

Typische Fehler in der Praxis und ihre Folgen

In der betrieblichen Praxis zeigen sich immer wieder typische Fehler bei der Erstellung und Verwendung von Einweisungsprotokollen für Maschinen. Diese Versäumnisse können nicht nur die Wirksamkeit der Unterweisung infrage stellen, sondern im Ernstfall auch zu arbeitsrechtlichen, versicherungsrechtlichen und strafrechtlichen Konsequenzen führen. Fehler entstehen häufig durch Zeitdruck, fehlende Standards oder unklare Zuständigkeiten.

Oft werden Protokolle nur oberflächlich ausgefüllt, ohne Bezug zur konkreten Maschine oder zum individuellen Risiko. Auch fehlende Unterschriften, das Verwenden veralteter Vorlagen oder das vollständige Fehlen von Einweisungsnachweisen gehören zu den häufigsten Schwachstellen. Solche Lücken können vor Gericht oder gegenüber der Berufsgenossenschaft gravierende Folgen haben.

Durch konsequente Nutzung standardisierter und regelmäßig geprüfter Vorlagen, klare Verantwortlichkeiten und digitale Tools lassen sich viele dieser Fehler dauerhaft vermeiden. Eine revisionssichere Archivierung und regelmäßige Schulungen der Verantwortlichen erhöhen zusätzlich die Rechtssicherheit.

- Unvollständige oder verallgemeinerte Inhalte: Keine klare Bezugnahme auf Maschine oder Gefahrenpotenzial

- Fehlende Unterschriften: Ohne rechtsgültige Bestätigung ist das Protokoll ungültig

- Veraltete oder manipulierte Vorlagen: Neue Vorschriften oder geänderte Maschinenzustände nicht berücksichtigt

- Protokoll ohne Einweisung: Blanko ausgefüllt oder nachträglich erstellt

- Keine Wiederholungsschulungen: Unterweisung wird nicht regelmäßig aufgefrischt

- Fehlende Integration der Gefährdungsbeurteilung: Inhalte sind nicht auf reale Risiken abgestimmt

Dokumentation, Aufbewahrung und Prüfbarkeit

Einweisungsprotokolle sind nicht nur für die unmittelbare Sicherheit relevant, sondern haben auch eine bedeutende juristische Funktion. Sie dienen als Nachweis dafür, dass eine Unterweisung ordnungsgemäß erfolgt ist. Damit dies im Ernstfall nachvollziehbar ist, müssen sie lückenlos dokumentiert und für einen definierten Zeitraum aufbewahrt werden. Die Aufbewahrungsdauer richtet sich nach internen Vorgaben, liegt aber in der Regel bei mindestens zwei Jahren.

Besonders wichtig ist, dass die Dokumente revisionssicher archiviert werden – unabhängig davon, ob sie digital oder auf Papier geführt wurden. Eine gute Archivierung erlaubt eine schnelle Zuordnung zum Mitarbeitenden, zur Maschine und zum konkreten Unterweisungszeitpunkt. Nur so können Unternehmen im Schadensfall nachweisen, dass ihrer Unterweisungspflicht tatsächlich nachgekommen wurde.

Prüfbehörden, Berufsgenossenschaften oder Auditoren verlangen im Fall von Kontrollen einen direkten Zugriff auf die Dokumentation. Deshalb sollten Protokolle auffindbar, lesbar und manipulationssicher archiviert werden – idealerweise in einem zentralen System mit klar geregelten Zugriffsrechten.

- Aufbewahrungspflicht in der Regel 2 bis 5 Jahre

- Rechtskonforme Archivierung auch bei digitalen Formularen

- Schnelle Auffindbarkeit durch strukturierte Ablage

- Zuordnung zu Person, Maschine und Datum muss klar sein

- Unveränderbarkeit der Inhalte nach Unterzeichnung

- Protokolle müssen bei internen und externen Audits verfügbar sein

- Verknüpfung mit Personal- oder Schulungsakte empfohlen

- Zugriffsrechte müssen eindeutig geregelt und dokumentiert sein

Digitale Lösungen und intelligente Formularsysteme

Die Digitalisierung hat auch im Bereich der Arbeitssicherheit Einzug gehalten – insbesondere bei Einweisungsprotokollen. Digitale Formularsysteme ermöglichen eine effizientere, fehlerärmere und rechtssicherere Erfassung von Unterweisungen. Statt Papierprotokollen kommen Webformulare, mobile Apps oder PDF-basierte Lösungen mit interaktiven Funktionen zum Einsatz. Diese vereinfachen nicht nur das Ausfüllen, sondern auch die Archivierung und Auswertung.

Digitale Systeme bieten Funktionen wie Pflichtfeldprüfung, Zeitstempel, Unterschriftenerfassung per Touchscreen, automatische Archivierung sowie Verknüpfung mit der Personalakte. Viele Lösungen lassen sich mit Schulungsdatenbanken oder ERP-Systemen koppeln und erleichtern so das ganzheitliche Unterweisungsmanagement. Die Nachverfolgung von Wiederholungsunterweisungen oder standortübergreifende Auswertungen sind mit digitalen Tools deutlich einfacher umzusetzen.

Für Unternehmen mit häufigem Unterweisungsbedarf, wechselnden Arbeitsplätzen oder komplexen Maschinenparks bieten digitale Protokolle einen erheblichen Mehrwert. Allerdings müssen auch sie die Anforderungen an Datenschutz, Nachvollziehbarkeit und Integrität erfüllen. Eine gute digitale Lösung ist skalierbar, auditierbar und benutzerfreundlich – und sollte regelmäßig an neue rechtliche und technische Entwicklungen angepasst werden.

Haftung und Beweislast im Schadensfall

Kommt es bei der Nutzung einer Maschine zu einem Arbeitsunfall, steht sofort die Frage im Raum, ob eine ausreichende Unterweisung erfolgt ist. In diesem Moment wird das Einweisungsprotokoll zum wichtigsten Beweismittel für den Arbeitgeber. Kann keine dokumentierte und unterzeichnete Einweisung vorgelegt werden, kehrt sich die Beweislast um: Der Betrieb muss dann nachweisen, dass keine Fahrlässigkeit vorlag – was in der Praxis kaum möglich ist.

Die rechtlichen Folgen können erheblich sein. Neben zivilrechtlichen Ansprüchen auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld drohen auch arbeitsrechtliche Konsequenzen, etwa bei unzureichender Organisation der Arbeitssicherheit. In schwerwiegenden Fällen kommen sogar strafrechtliche Vorwürfe wegen Körperverletzung durch Unterlassen in Betracht. Auch die Geschäftsleitung kann persönlich haftbar gemacht werden.

Ein korrekt geführtes Einweisungsprotokoll ist somit nicht nur organisatorisch sinnvoll, sondern haftungsrelevant. Unternehmen sollten daher auf lückenlose, standardisierte Dokumentation und regelmäßige Wiederholung der Unterweisung achten, um sich rechtlich abzusichern.

- Beweislastumkehr: Ohne Protokoll muss das Unternehmen nachweisen, dass es korrekt gehandelt hat

- Zivilrechtliche Ansprüche: Schadensersatz und Schmerzensgeld bei Personenschäden

- Strafrechtliche Risiken: Fahrlässige Körperverletzung oder Tötung durch Unterlassen

- Ordnungswidrigkeiten: Bußgelder durch Aufsichtsbehörden bei fehlender Dokumentation

- Berufshaftung der Geschäftsführung: Persönliche Verantwortung bei Organisationsversagen

- Versicherungstechnische Probleme: Leistungsverweigerung durch Unfallversicherung bei fehlendem Nachweis

Protokolle für spezifische Maschinenarten anpassen

Ein Einweisungsprotokoll muss immer auf die konkrete Maschine zugeschnitten sein – pauschale Formulare genügen den rechtlichen Anforderungen nicht. Je nach Art der Maschine unterscheiden sich Risiken, Bedienlogik, Schutzeinrichtungen und Wartungszyklen erheblich. Deshalb müssen Einweisungsinhalte, Gefährdungsbeurteilung und Pflichtfelder individuell angepasst werden.

Besondere Aufmerksamkeit gilt Maschinen mit hoher Automatisierung, mit Bewegungs- oder Presskraft, hohem Energiebedarf oder komplexer Steuerung. Auch transportable Geräte, Anlagen mit mehreren Bedienplätzen oder Maschinen mit digitaler Schnittstelle bringen spezifische Anforderungen mit sich. Ein gutes Protokoll berücksichtigt diese Besonderheiten und verzichtet auf pauschale Formulierungen.

Gerade bei gemischten Maschinenparks – etwa in Werkstätten, Fertigungsstraßen oder mobilen Teams – empfiehlt sich der Einsatz modularer Vorlagen. Diese lassen sich einfach an die jeweilige Maschinengruppe anpassen und erleichtern die systematische Unterweisung.

- Maschinen mit beweglichen Teilen: erhöhte Quetsch- und Schnittgefahr

- CNC-Anlagen: spezielle Steuerungsfunktionen berücksichtigen

- Druckmaschinen: Sicherheitsabstände und Not-Aus-Punkte dokumentieren

- Holzbearbeitungsmaschinen: hohe Lärmbelastung und Splitterrisiken beachten

- Geräte mit Hochspannung: besondere Schutzmaßnahmen gegen Stromschlag

- Tragbare Maschinen: Gewicht, Balance und mobile Nutzung einbeziehen

- Maschinen mit Fremdstart-Funktion: gesonderte Absicherung erforderlich

- Komplexe Anlagen: Einweisung auf mehrere Tage aufteilen und bestätigen

Gute Vorlagen und Softwarelösungen im Vergleich

Für die Erstellung von Einweisungsprotokollen stehen zahlreiche Vorlagen und digitale Tools zur Verfügung. Während einfache Word- oder PDF-Formulare für kleinere Betriebe oft ausreichend sind, bieten professionelle Softwarelösungen erweiterte Funktionen wie Pflichtfeldprüfungen, Signaturerfassung, Archivierungslogik oder Schnittstellen zu HR-Systemen. Die Wahl hängt von der Betriebsgröße, Anzahl der Maschinen und der internen Organisation ab.

Gute Vorlagen zeichnen sich durch Vollständigkeit, Flexibilität und klare Struktur aus. Sie enthalten alle Pflichtfelder und lassen sich maschinenspezifisch anpassen. Moderne Tools ermöglichen zusätzlich standortübergreifendes Einweisungsmanagement, Erinnerungsfunktionen für Wiederholungen und Auswertungen für Audits.

Im Vergleich bieten spezialisierte Anbieter wie Formilo, Quentic oder EcoIntense oft mehr als nur Dokumentation: Sie integrieren das Protokoll in ein umfassendes EHS- oder Compliance-System. Für kleinere Unternehmen reicht häufig ein gut gepflegter Formularbaukasten mit editierbaren PDF-Dateien.

- PDF-Vorlagen: Einfache Nutzung, lokal speicherbar, aber manuell zu pflegen

- Word-Formulare: Flexibel anpassbar, aber fehleranfällig bei der Bearbeitung

- Interaktive PDF-Lösungen: Pflichtfelder, Dropdowns und automatische Prüfungen möglich

- Browserbasierte Tools: Online ausfüllbar, mit zentraler Datenbank und Audittrail

- App-Lösungen: Besonders geeignet für mobile Teams und Baustellen

- Integrierte EHS-Systeme: Protokolle als Teil eines umfassenden Sicherheits- und Schulungsmanagements

Externe Einweiser und Fremdfirmen: Protokollpflichten beachten

Wenn externe Dienstleister, Monteure oder Fremdfirmen Maschinen bedienen oder einweisen, gelten die gleichen rechtlichen Anforderungen wie für eigene Mitarbeitende. Der Auftraggeber – also das beauftragende Unternehmen – bleibt verantwortlich dafür, dass die Einweisung korrekt erfolgt und dokumentiert ist. Die Einbindung externer Fachkräfte entbindet nicht von der Dokumentationspflicht.

Besondere Herausforderungen bestehen darin, dass Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klar geregelt sein müssen. Wer führt die Einweisung durch? Wer unterschreibt das Protokoll? Wer haftet im Schadensfall? Klare Regelungen und vertragliche Vereinbarungen sind unerlässlich, um rechtliche Lücken zu vermeiden. Auch Subunternehmer müssen in das Einweisungskonzept einbezogen werden.

Für Fremdfirmen empfiehlt sich die Nutzung eigener Protokolle oder gemeinsamer Vorlagen, die vom Auftraggeber bereitgestellt und vor Ort vollständig ausgefüllt und gegengezeichnet werden. Nur so lässt sich die Einhaltung der Unterweisungspflicht auch für externe Beteiligte zuverlässig dokumentieren.

- Einweisungspflicht gilt auch für externe Personen

- Klare Verantwortlichkeiten für Durchführung und Dokumentation

- Vertragliche Absicherung der Schulungspflichten

- Protokolle müssen auch von Fremdfirmen unterzeichnet werden

- Subunternehmer ausdrücklich einbeziehen

- Sprache und Verständlichkeit sicherstellen

- Einweisung vor Ort oder beim Auftraggeber dokumentieren

- Nachweise digital speichern und abrufbereit halten

Fazit: Einweisung als Pflicht und Chance zugleich

Einweisungsprotokolle für Maschinen und Geräte sind kein bürokratischer Selbstzweck, sondern ein zentrales Element des Arbeitsschutzes. Sie schützen Beschäftigte, entlasten Arbeitgeber im Haftungsfall und fördern eine sicherheitsbewusste Unternehmenskultur. Wer systematisch unterweist und sauber dokumentiert, reduziert nicht nur Risiken, sondern gewinnt auch Vertrauen bei Mitarbeitenden, Prüfern und Auftraggebern.

Gerade angesichts zunehmender technischer Komplexität von Maschinen und gestiegener regulatorischer Anforderungen sollten Einweisungen als strategisches Instrument verstanden werden. Sie bieten die Möglichkeit, Mitarbeitende praxisnah zu schulen, Verantwortung klar zu regeln und Betriebsabläufe sicherer zu gestalten.

Ein durchdachtes, standardisiertes und digital unterstütztes Einweisungsmanagement ist damit nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern eine Chance zur Qualitätssicherung und Risikoprävention – und sollte entsprechend ernst genommen werden.