Einweisungsprotokoll für Elektroanlagen – Pflichtelemente, Aufbau und rechtliche Grundlagen

Ein Einweisungsprotokoll für Elektroanlagen ist ein rechtlich verpflichtendes Dokument, das alle sicherheitsrelevanten Informationen zur Nutzung elektrischer Anlagen enthält. Es basiert auf Vorgaben wie der DGUV Vorschrift 3 und dient dem Schutz der Beschäftigten und der Nachweispflicht des Unternehmens. Der Artikel beschreibt detailliert die gesetzlich vorgeschriebenen Inhalte, wie Angaben zur Anlage, Schutzmaßnahmen, Ablauf der Einweisung und die Rolle der Unterschriften. Darüber hinaus wird erläutert, wie digitale Protokolle die Dokumentation erleichtern, typische Fehler vermieden werden können und wie sich die Formulare an verschiedene Einsatzbereiche wie Baustellen anpassen lassen. Eine Übersicht zu Vorlagen und Tools sowie Hinweise zur Archivierung runden den Beitrag ab.

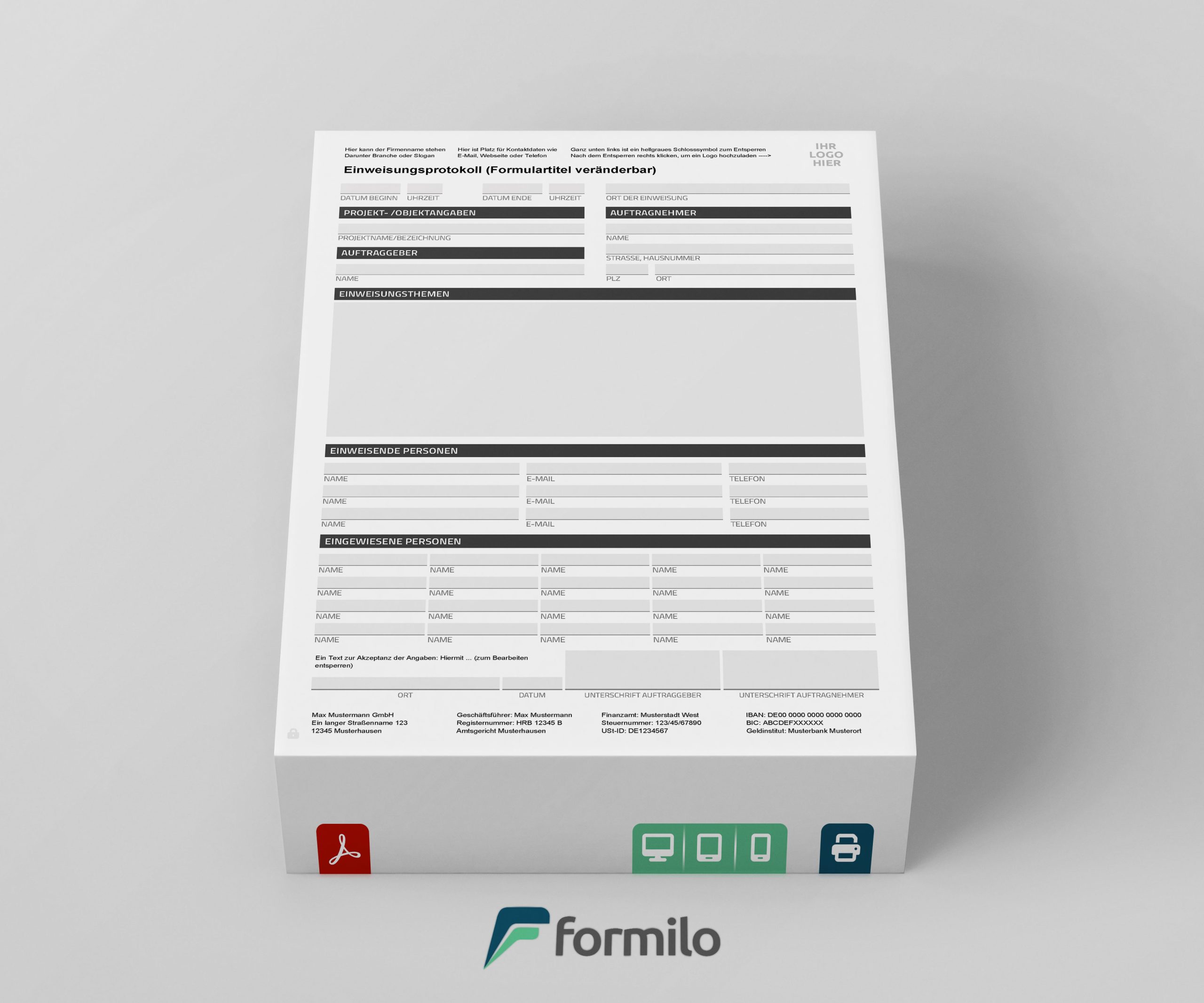

Sie benötigen eine Einweisungsprotokoll Vorlage?

Sie haben die Wahl zwischen einer fertigen Vorlage und individuell erstellten Formularen.

Einleitung: Warum ein Einweisungsprotokoll für Elektroanlagen unverzichtbar ist

Einweisungsprotokolle für Elektroanlagen sind mehr als reine Formalität – sie sind ein zentrales Element der Arbeitssicherheit und dokumentieren die gesetzlich vorgeschriebene Unterweisung von Personen, die mit elektrischen Anlagen umgehen oder in deren Nähe arbeiten. Derartige Protokolle schaffen nicht nur Klarheit über potenzielle Gefahren und korrektes Verhalten, sondern sind auch juristisch relevant. Kommt es zu einem Unfall, zählt der Nachweis über eine ordnungsgemäße Einweisung zu den ersten Dokumenten, die von Behörden und Versicherern geprüft werden.

In der Praxis bestehen große Unterschiede bei Aufbau, Umfang und Qualität solcher Dokumente. Manche Unternehmen verwenden veraltete Vorlagen, andere setzen auf vollständig digitale Protokolle mit Validierungen und interaktiven Feldern. Dieser Ratgeber hilft dabei, die gesetzlichen Anforderungen zu verstehen, eine geeignete Struktur zu entwickeln und ein belastbares, praxistaugliches Protokoll zu erstellen. Dabei wird sowohl auf analoge als auch auf digitale Lösungen eingegangen.

Gesetzliche Grundlagen und Vorschriften im Überblick

Einweisungsprotokolle für Elektroanlagen sind rechtlich nicht optional, sondern zwingend erforderlich. Die zentrale rechtliche Basis bildet die DGUV Vorschrift 1 (Grundsätze der Prävention) sowie die DGUV Vorschrift 3 (Elektrische Anlagen und Betriebsmittel). Ergänzt werden diese durch die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), die Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) und einschlägige DIN-Normen, insbesondere DIN VDE 0105-100.

Ziel dieser Regelwerke ist es, den sicheren Betrieb von elektrischen Anlagen zu gewährleisten und die Gefährdung von Personen durch elektrischen Strom zu minimieren. Arbeitgeber sind verpflichtet, alle Beschäftigten ausreichend zu unterweisen – sowohl vor Aufnahme der Tätigkeit als auch in regelmäßigen Abständen. Diese Unterweisung muss dokumentiert und aufbewahrt werden, um im Streitfall rechtssicher zu sein.

Fehlt die Dokumentation oder ist sie unvollständig, drohen empfindliche Bußgelder oder sogar strafrechtliche Konsequenzen, insbesondere wenn es zu einem Stromunfall kommt. Unternehmen sichern sich mit einem rechtskonformen Einweisungsprotokoll daher auch gegenüber Versicherungen und Berufsgenossenschaften ab.

- DGUV Vorschrift 1 regelt die Grundpflichten des Unternehmers

- DGUV Vorschrift 3 bezieht sich speziell auf elektrische Betriebsmittel und Anlagen

- Die BetrSichV schreibt Gefährdungsbeurteilungen und Unterweisungen vor

- ArbSchG verpflichtet Arbeitgeber zur Gefahrenvermeidung und Dokumentation

- TRBS 1111 konkretisiert Anforderungen an die Gefährdungsbeurteilung

- DIN VDE 0105-100 beschreibt den Betrieb elektrischer Anlagen

- Vorschriften gelten unabhängig von der Betriebsgröße

- Auch Fremdfirmen sind bei Wartungs- oder Bauarbeiten einzubeziehen

Was die DGUV Vorschrift 3 verlangt

Die DGUV Vorschrift 3 ist das zentrale Regelwerk für den sicheren Umgang mit elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln. Sie richtet sich an alle Arbeitgeber, die elektrische Anlagen betreiben oder deren Mitarbeitende damit in Kontakt kommen. Ihr Fokus liegt auf der Verhinderung von Stromunfällen durch klare Sicherheitsstandards und regelmäßige Prüfungen.

Einweisungen gemäß DGUV Vorschrift 3 müssen vor der ersten Nutzung einer Anlage erfolgen und regelmäßig wiederholt werden. Der Arbeitgeber hat dabei sicherzustellen, dass jede unterwiesene Person die Gefahren kennt und in der Lage ist, sich sicher zu verhalten. Ein dokumentiertes Einweisungsprotokoll gilt als Nachweis, dass diese Pflicht erfüllt wurde – es schützt Arbeitgeber im Haftungsfall und dient der Absicherung gegenüber Berufsgenossenschaft und Versicherung.

Ein gutes Protokoll enthält daher alle relevanten Informationen zur Anlage, zur Einweisungsperson, zum Zeitpunkt sowie zu den wesentlichen Inhalten der Unterweisung. Die Vorschrift schreibt keine feste Form vor, legt aber klare Anforderungen an Inhalte, Durchführung und Dokumentation fest.

- Adressatenkreis: Gilt für alle Unternehmen mit elektrischen Anlagen oder Betriebsmitteln

- Unterweisungspflicht: Vor Inbetriebnahme und regelmäßig danach erforderlich

- Schutzpflicht: Ziel ist der Schutz vor elektrischem Schlag, Lichtbogen, Kurzschluss

- Nachweispflicht: Dokumentation durch Einweisungsprotokoll zwingend empfohlen

- Gefährdungsbeurteilung: Einweisung basiert auf den Ergebnissen dieser Analyse

- Fachkunde der einweisenden Person: Nur elektrotechnisch unterwiesene Personen oder Elektrofachkräfte dürfen einweisen

Aufbau und Struktur eines Einweisungsprotokolls für Elektroanlagen

Ein professionelles Einweisungsprotokoll für Elektroanlagen folgt einer klaren, nachvollziehbaren Struktur. Dadurch wird sichergestellt, dass alle gesetzlichen Anforderungen abgedeckt und alle sicherheitsrelevanten Inhalte dokumentiert sind. Gleichzeitig ermöglicht ein strukturierter Aufbau eine einfache Nachvollziehbarkeit – auch Jahre später.

Das Dokument beginnt mit den Grunddaten: Firma, Standort, Datum und beteiligte Personen. Danach folgen die technischen Eckdaten der Anlage, Hinweise zu Gefährdungen, durchgeführte Schutzmaßnahmen und spezifische Handlungsanweisungen. Im Anschluss werden organisatorische Aspekte wie Zeit, Ort und Art der Einweisung dokumentiert. Den Abschluss bildet die Unterschriftenregelung mit Raum für die Bestätigung durch Einweiser und eingewiesene Person.

Die Struktur sollte unabhängig vom Medium (Papier oder PDF) in einer festen Reihenfolge erfolgen. Nur so wird die Vollständigkeit sichergestellt und die spätere Archivierung erleichtert. Durch vorgedruckte und klar benannte Abschnitte kann der Verantwortliche sicherstellen, dass kein wichtiger Punkt übersehen wird.

- Kopfzeile: Firmenname, Ansprechpartner, Standort, Datum

- Angaben zur einweisenden Person: Name, Funktion, Qualifikation

- Angaben zur eingewiesenen Person: Name, Tätigkeit, Bereich, Unterschrift

- Technische Beschreibung: Anlagenname, Art, Standort, Besonderheiten

- Gefährdungspotenziale: z. B. Stromschlag, Lichtbogen, Explosionsgefahr

- Gefährdungspotenziale: z. B. Stromschlag, Lichtbogen, Explosionsgefahr

- Verhaltensregeln: z. B. Schutzkleidung, Absperrung, Not-Aus

- Dokumentierte Schutzmaßnahmen: z. B. Freischaltung, Spannungsfreiheit prüfen

- Unterweisungsinhalt: Übersicht der besprochenen Punkte

- Durchführungsdetails: Zeitpunkt, Ort, Dauer, Methode

- Unterschriftenfeld: rechtsgültige Bestätigung der Unterweisung

Pflichtinhalte eines rechtskonformen Einweisungsprotokolls

Ein Einweisungsprotokoll für Elektroanlagen muss bestimmte Pflichtinhalte enthalten, um rechtskonform zu sein. Diese Inhalte ergeben sich aus den Vorgaben der DGUV, der Betriebssicherheitsverordnung und einschlägigen Normen wie der DIN VDE 0105-100. Ziel ist es, eine lückenlose Dokumentation der Unterweisung sicherzustellen. Der Umfang variiert je nach Anlagentyp, aber bestimmte Angaben sind immer erforderlich.

Zu den Pflichtangaben zählen die exakte Bezeichnung der elektrischen Anlage, die Beschreibung relevanter Gefährdungen und die Inhalte der durchgeführten Unterweisung. Auch organisatorische Informationen wie Datum, Ort und Name des Unterweisenden müssen aufgeführt werden. Die schriftliche Bestätigung durch beide Parteien rundet das Protokoll ab und gibt ihm rechtliche Gültigkeit.

Diese Mindestanforderungen gelten unabhängig davon, ob das Protokoll digital oder auf Papier geführt wird. Unternehmen sollten daher auf eine strukturierte, vollständige Erfassung achten, um Sanktionen im Schadensfall zu vermeiden.

- Firmenname und Standort der Anlage

- Datum der Einweisung

- Name und Funktion des Einweisenden

- Name und Tätigkeit des Eingewiesenen

- Bezeichnung der elektrischen Anlage

- Gefährdungsbeschreibung und Schutzmaßnahmen

- Inhalte der Unterweisung (Stichpunkte)

- Unterschrift beider Beteiligten

Wichtige Angaben zur Person und zum Betrieb

Jedes Einweisungsprotokoll für Elektroanlagen beginnt mit den grundlegenden Angaben zu den beteiligten Personen und dem Unternehmen. Diese Informationen dienen nicht nur der Identifikation, sondern sind auch notwendig, um die rechtliche Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Ohne korrekte Angaben zur einweisenden und eingewiesenen Person verliert das Protokoll an Beweiskraft.

Bei der einweisenden Person handelt es sich in der Regel um eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP), die für die Einweisung autorisiert ist. Neben dem Namen und der Funktion sollten auch die Qualifikation und der Verantwortungsbereich festgehalten werden. Für die eingewiesene Person sind Name, Abteilung, Funktion sowie gegebenenfalls die Personalnummer anzugeben.

Auch der Betrieb selbst muss mit vollständiger Firmenanschrift, Betriebsnummer (falls vorhanden) und Ansprechpartner dokumentiert werden. Damit lässt sich im Bedarfsfall rekonstruieren, in welchem organisatorischen Zusammenhang die Einweisung stattgefunden hat. Diese Angaben sollten stets vollständig und lesbar sein – sowohl im digitalen als auch im gedruckten Format.

Beschreibung der elektrischen Anlage und ihrer Gefährdungspotenziale

Ein zentrales Element des Einweisungsprotokolls ist die detaillierte Beschreibung der betreffenden elektrischen Anlage. Diese muss so konkret sein, dass die Zuordnung eindeutig möglich ist – insbesondere bei mehreren baugleichen Anlagen im selben Betrieb. Neben Bezeichnung und Standort gehören auch technische Eckdaten und besondere Merkmale in diesen Abschnitt.

Ebenso wichtig ist die Bewertung potenzieller Gefährdungen, die mit der Nutzung, Wartung oder Nähe zur Anlage verbunden sind. Nur wenn diese Risiken explizit genannt und verstanden wurden, ist die Unterweisung als wirksam anzusehen. Die Beschreibung muss praxisnah und nachvollziehbar sein – keine pauschalen Formulierungen, sondern auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnittene Inhalte.

Die Aufnahme dieser Informationen in das Protokoll dient auch der Qualitätssicherung. Sie ermöglicht es, die Gefährdungsbeurteilung transparent darzustellen und zukünftige Anpassungen oder Erweiterungen besser zu dokumentieren.

- Konkrete Bezeichnung der Anlage (z. B. Schaltanlage Hauptverteilung Nord)

- Standort innerhalb des Betriebs (z. B. Technikraum EG, Halle 3)

- Spannungsebene und Netzform (z. B. TN-C-S, 400 V)

- Gefährdung durch elektrischen Schlag

- Lichtbogenrisiko bei Schalthandlungen

- Gefahren durch Feuchtigkeit oder Staub

- Bewegliche Teile in der Nähe der Anlage

- Spezielle Betriebsbedingungen (z. B. Freiluftaufstellung)

Verhaltensregeln und Schutzmaßnahmen im Betrieb

Im Rahmen jeder Einweisung müssen klare Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen vermittelt werden, um das Risiko von Unfällen im Umgang mit Elektroanlagen zu minimieren. Diese Regeln sind nicht nur für den sicheren Betrieb entscheidend, sondern auch für den rechtlichen Schutz des Unternehmens. Ein fehlender oder unzureichender Hinweis auf sicherheitsrelevantes Verhalten kann im Schadensfall haftungsrechtliche Folgen haben.

Die zu vermittelnden Maßnahmen betreffen sowohl das Verhalten in der Nähe elektrischer Anlagen als auch konkrete Handlungen beim Betrieb oder der Wartung. Dazu zählen etwa das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung, die Einhaltung von Absperrbereichen und das Beachten von Freigabeverfahren. Auch das Verhalten bei Notfällen oder bei unklaren Zuständen muss geregelt und dokumentiert sein.

Ein praxisnahes Einweisungsprotokoll führt diese Inhalte nicht nur stichpunktartig auf, sondern erklärt sie möglichst verständlich und konkret. So kann sichergestellt werden, dass alle Beteiligten die Relevanz verstehen und die Maßnahmen im Ernstfall korrekt anwenden.

- Tragen von Schutzkleidung: Isolierende Handschuhe, Schutzhelm mit Visier und Schutzkleidung sind in bestimmten Bereichen verpflichtend.

- Sicherheitsabstände: Einhaltung der vorgeschriebenen Mindestabstände zu spannungsführenden Teilen.

- Absperrung von Arbeitsbereichen: Bereiche mit erhöhtem Gefahrenpotenzial müssen klar markiert und abgesperrt sein.

- Freigabeprozeduren: Arbeiten an Anlagen dürfen nur nach dokumentierter Freigabe erfolgen.

- Not-Aus und Erste Hilfe: Kenntnis über Not-Aus-Schalter und Verhalten bei Stromunfällen ist Pflichtinhalt jeder Unterweisung.

- Verbot von Veränderungen: Änderungen an der Anlage sind nur durch Fachkräfte erlaubt und müssen dokumentiert werden.

Zeitpunkt, Ort und Ablauf der Einweisung

Die Dokumentation von Zeitpunkt, Ort und Ablauf der Einweisung ist ein fester Bestandteil jedes Einweisungsprotokolls. Diese Angaben dienen der Nachweisbarkeit und müssen klar und nachvollziehbar sein. Unternehmen sind verpflichtet, Unterweisungen regelmäßig – mindestens einmal jährlich oder bei wesentlichen Änderungen – zu wiederholen. Auch bei neuen Mitarbeitenden oder bei der Inbetriebnahme neuer Anlagen ist eine Einweisung erforderlich.

Der Ort der Einweisung ist häufig ein Schulungsraum, kann aber auch direkt an der betreffenden Anlage erfolgen. Wichtig ist, dass der Ort geeignet ist, um alle relevanten Inhalte sicher und ohne Ablenkung zu vermitteln. Der Ablauf sollte strukturiert sein und auf einem erprobten Schema beruhen – mit einem einleitenden Überblick, der Vermittlung der sicherheitsrelevanten Inhalte und einem abschließenden Verständnischeck.

Die Dauer der Einweisung hängt vom Umfang der Anlage und vom Erfahrungsstand der eingewiesenen Person ab. Auch diese Information gehört zur Dokumentation. Ein guter Ablauf berücksichtigt Wiederholungsfragen, den Austausch über Verständnisprobleme und genügend Raum für Rückfragen.

- Datum und Uhrzeit der Einweisung

- Dauer der Unterweisung in Minuten oder Stunden

- Ort der Einweisung (z. B. Besprechungsraum, Technikraum, direkt an der Anlage)

- Name der durchführenden Fachkraft

- Verwendete Unterlagen (z. B. Präsentation, Checkliste, Handbuch)

- Gliederung der Unterweisung in Abschnitte

- Methodenwahl (z. B. Vortrag, Praxisbeispiel, Anlagenbegehung)

- Raum für Rückfragen und Bestätigung des Verständnisses

Unterschriftenregelung: Wer muss unterschreiben und warum

Die Unterschriften im Einweisungsprotokoll sind nicht bloß formaler Bestandteil, sondern eine rechtlich entscheidende Bestätigung der durchgeführten Unterweisung. Sie dokumentieren, dass die Einweisung vollständig erfolgt ist und die unterwiesene Person die vermittelten Inhalte verstanden hat. Ohne diese Unterschriften ist das Dokument im Streitfall angreifbar und verliert seine Beweiskraft gegenüber Behörden oder Versicherungen.

Unterschriftsberechtigt auf Seiten des Unternehmens ist in der Regel die durchführende Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person, die für die Einweisung autorisiert wurde. Auf Seiten der unterwiesenen Person ist deren eigenhändige Unterschrift zwingend erforderlich – eine Stellvertretung oder digitale Signatur ist nur dann gültig, wenn diese rechtskonform eingebunden wurde.

Beide Unterschriften sollten mit Datum erfolgen und gut lesbar sein. Bei digitalen Formularen müssen Sicherheitsmechanismen wie Signaturzertifikate oder Protokollierung der Eingabe berücksichtigt werden. Nur so kann die Integrität des Protokolls sichergestellt und ein manipulationssicherer Nachweis geschaffen werden.

Häufige Fehler und wie man sie vermeidet

Einweisungsprotokolle für Elektroanlagen unterliegen bestimmten Mindestanforderungen. Dennoch schleichen sich in der Praxis immer wieder Fehler ein, die die rechtliche Gültigkeit oder die Wirksamkeit der Unterweisung infrage stellen. Solche Fehler können im Schadensfall fatale Folgen haben – sei es bei Arbeitsunfällen oder bei Prüfungen durch Berufsgenossenschaften.

Besonders kritisch sind lückenhafte Angaben, fehlende Unterschriften oder zu allgemein gehaltene Inhalte. Auch das Verwenden veralteter Protokollvorlagen oder das Einsparen bei der Schulungsdauer können problematisch sein. Diese Fehler entstehen oft aus Routine oder Zeitdruck – lassen sich aber mit klaren Standards und digitalisierten Prozessen vermeiden.

Dieser Abschnitt zeigt die häufigsten Schwachstellen auf und erklärt, wie sie sich durch organisatorische Maßnahmen, passende Vorlagen und regelmäßige Schulungen dauerhaft ausschließen lassen.

- Unvollständige Angaben: Fehlende Namen, Datum oder Standort machen das Protokoll angreifbar.

- Keine Gefährdungsbeschreibung: Ohne konkrete Risiken fehlt der Kern der Einweisung.

- Fehlende Unterschrift der eingewiesenen Person: Dadurch wird der Nachweis der Kenntnisnahme ungültig.

- Veraltete Vorlagen: Gesetzesänderungen werden nicht berücksichtigt, z. B. neue TRBS-Vorgaben.

- Allgemeine statt individuelle Inhalte: Pauschale Hinweise ohne Bezug zur tatsächlichen Anlage sind rechtlich wertlos.

- Zu kurze oder fehlende Schulungszeit: Ein fünfminütiges Durchgehen reicht nicht für eine rechtssichere Einweisung.

Dokumentationspflicht und Archivierung

Die Dokumentation von Einweisungen ist keine Option, sondern gesetzliche Pflicht. Arbeitgeber müssen nicht nur die Durchführung von Unterweisungen sicherstellen, sondern auch deren Inhalte und Nachweise revisionssicher archivieren. Dies gilt insbesondere für sicherheitsrelevante Einweisungen wie bei Elektroanlagen, die unter die DGUV Vorschrift 3 fallen.

Ein Einweisungsprotokoll muss so aufbewahrt werden, dass es im Schadensfall vorgelegt werden kann. Die Mindestaufbewahrungsdauer beträgt in der Regel zwei Jahre, wird aber je nach Branche oder internen Richtlinien deutlich länger angesetzt – besonders wenn mit Berufskrankheiten oder Spätfolgen zu rechnen ist. Eine revisionssichere, manipulationsgeschützte Archivierung – idealerweise digital – ist empfehlenswert.

Digitale Protokolle haben gegenüber Papierformularen den Vorteil der besseren Auffindbarkeit, Suchfunktion und der optionalen Verknüpfung mit Schulungs- oder Personalsystemen. Wichtig ist aber, dass auch digitale Dokumente den Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Lesbarkeit und Integrität entsprechen.

- Protokolle sind mindestens 2 Jahre aufzubewahren

- Verlängerte Fristen bei Personenschäden oder besonderen Risiken

- Digital oder analog möglich – rechtssicher muss es sein

- Archivierungssystem muss manipulationsgeschützt sein

- Zugriffsrechte müssen geregelt und protokolliert sein

- Verschlagwortung erleichtert spätere Recherche

- Protokolle sollten auch in Audits vorzeigbar sein

- Verknüpfung mit Personalakte erhöht Transparenz

Digitale Einweisungsprotokolle: Vorteile und Anforderungen

Digitale Einweisungsprotokolle setzen sich in Unternehmen zunehmend durch – und das aus gutem Grund. Sie bieten klare Vorteile gegenüber papierbasierten Formularen: schnellere Bearbeitung, bessere Lesbarkeit, automatisierte Plausibilitätsprüfungen und eine nahtlose Archivierung. Besonders in Branchen mit vielen wiederkehrenden Unterweisungen oder hoher Personalfluktuation sind digitale Lösungen ein echter Effizienzgewinn.

Moderne Protokolle lassen sich direkt im Browser, auf Tablets oder an festen Terminals ausfüllen und per digitaler Signatur abschließen. Dadurch wird der gesamte Prozess beschleunigt und gleichzeitig rechtssicher dokumentiert. Funktionen wie Pflichtfeldprüfungen, Zeitstempel, automatisierte Ablage in Mitarbeiterakten oder der Versand per E-Mail erhöhen die Verlässlichkeit deutlich.

Allerdings müssen auch digitale Einweisungsprotokolle gewisse Anforderungen erfüllen. Dazu gehören die Nachvollziehbarkeit der Bearbeitung, die eindeutige Identifikation von Unterzeichnern, die Lesbarkeit über Jahre hinweg und der Schutz vor Manipulation. Wer diese Aspekte beachtet, erhält mit digitalen Protokollen ein zukunftssicheres Werkzeug für die Arbeitssicherheit.

Anpassung der Protokolle an spezielle Einsatzbereiche (z. B. Baustellen)

Einweisungsprotokolle müssen an die Gegebenheiten des Einsatzortes angepasst werden. Während in Werkhallen meist feste Anlagen und bekannte Umgebungen vorliegen, herrschen auf Baustellen wechselnde Bedingungen, unklare Zuständigkeiten und erhöhte Gefahren. Deshalb sind dort angepasste Protokolle nötig, die branchenspezifische Anforderungen berücksichtigen und trotzdem alle Pflichtangaben enthalten.

Auf Baustellen kommen häufig Fremdfirmen, wechselnde Arbeitskräfte und temporäre elektrische Installationen zum Einsatz. Diese Konstellation erfordert eine besonders präzise Dokumentation der Einweisung. Dabei sollten auch die Zuständigkeiten zwischen Auftraggeber, Bauleitung und Nachunternehmern eindeutig festgehalten werden. Nur so lässt sich eine rechtssichere Trennung der Verantwortungsbereiche erreichen.

Die Protokolle sollten zudem kurzfristig an neue Bedingungen anpassbar sein – etwa bei geänderter Kabelführung, wechselnder Netzversorgung oder unvorhergesehenen Risiken. Mobile, digitale Protokollsysteme sind in solchen dynamischen Umgebungen besonders hilfreich.

- Gefährdungsbeurteilung regelmäßig aktualisieren

- Einweisung an wechselnde Einsatzorte anpassen

- Fremdfirmen verpflichtend einweisen lassen

- Temporäre Elektroinstallationen besonders berücksichtigen

- Wetterabhängige Risiken (Nässe, Hitze) thematisieren

- Persönliche Schutzausrüstung auf die Baustellensituation abstimmen

- Übergabeprotokolle bei Subunternehmern anfordern

- Unterschriften elektronisch vor Ort erfassen (Tablet etc.)

Muster, Vorlagen und Tools zur Protokoll-Erstellung

Die Verwendung von durchdachten Vorlagen spart Zeit, reduziert Fehler und stellt sicher, dass keine Pflichtangaben übersehen werden. Insbesondere bei Einweisungsprotokollen für Elektroanlagen ist es empfehlenswert, auf geprüfte Muster zurückzugreifen. Diese können entweder intern erstellt oder von spezialisierten Anbietern bezogen werden – digital oder als Druckvorlage.

Gute Muster berücksichtigen alle gesetzlich vorgeschriebenen Inhalte, sind klar strukturiert und lassen sich flexibel anpassen. Wichtig ist, dass sie mit Feldern für alle erforderlichen Angaben ausgestattet sind: von Personalien über technische Anlageninfos bis zu Gefährdungen, Unterweisungsinhalten und Unterschriften. Digitale Tools bieten oft zusätzliche Features wie Pflichtfeldprüfungen oder automatische Zeitstempel.

Für Unternehmen mit regelmäßigem Bedarf oder mehreren Standorten lohnt sich der Einsatz professioneller Formulartools oder die Zusammenarbeit mit einem Formularspezialisten. Diese Lösungen lassen sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren und helfen, das Einweisungsmanagement zu standardisieren.

Standardvorlagen:

Vorgefertigte Protokolle mit Platzhaltern für alle Pflichtangaben

Branchenspezifische Muster:

Spezielle Versionen für Bau, Industrie oder Handwerk

PDF-Tools:

Ausfüllbare, speicherbare PDF-Dateien für manuelle Nutzung

Digitale Formulartools:

Browserbasierte Lösungen mit Datenbankanbindung

Mobile Apps:

Einweisung direkt vor Ort mit Tablet oder Smartphone durchführen

Protokollgeneratoren:

Schritt-für-Schritt-Wizard mit Exportfunktion

Fazit: Bedeutung und Nutzen eines vollständigen Einweisungsprotokolls

Ein vollständiges Einweisungsprotokoll für Elektroanlagen ist weit mehr als ein reines Verwaltungsdokument. Es dient der rechtssicheren Dokumentation, dem Schutz der Beschäftigten und der praktischen Umsetzung der Arbeitsschutzpflichten. Durch eine lückenlose und standardisierte Erfassung der relevanten Informationen kann das Protokoll im Ernstfall entscheidend sein – sei es gegenüber Behörden, Versicherungen oder Gerichten.

Unternehmen, die ihre Einweisungen strukturiert und nachvollziehbar dokumentieren, zeigen Verantwortungsbewusstsein und handeln vorausschauend. Gleichzeitig bietet ein durchdachtes Protokoll auch organisatorische Vorteile: Wiederholungen, Zuständigkeiten und Schulungslücken lassen sich besser erfassen und steuern. Die Kombination aus rechtlicher Sicherheit und praxisnaher Anwendbarkeit macht das Einweisungsprotokoll zu einem unverzichtbaren Werkzeug.

Der Aufwand für die Erstellung und Pflege eines professionellen Protokolls ist gering im Vergleich zum Nutzen: geringere Unfallrisiken, höhere Rechtssicherheit und klar dokumentierte Abläufe. Wer das Einweisungsprotokoll als festen Bestandteil des betrieblichen Sicherheitskonzepts etabliert, schützt nicht nur seine Mitarbeitenden – sondern auch das Unternehmen.