Gefährdungsbeurteilung und Sicherheitsunterweisung für Fremdfirmen – Checklisten, Pflichten und Tipps

Dieser Artikel erklärt detailliert, wie Unternehmen ihre Verantwortung bei der Zusammenarbeit mit Fremdfirmen rechtskonform und sicher umsetzen. Er beginnt mit gesetzlichen Grundlagen und klärt Begriffe wie Fremdfirma und Weisungsrecht. Anschließend wird die Notwendigkeit einer Gefährdungsbeurteilung und der Aufbau eines Einweisungsprotokolls beschrieben. Es folgen praxisnahe Hinweise zur Durchführung von Sicherheitsunterweisungen, inklusive einer umfangreichen Checkliste. Themen wie organisatorische Maßnahmen, digitale Tools, Fehlervermeidung und rechtssichere Dokumentation runden den Beitrag ab. Formulare und Vorlagen erleichtern die Umsetzung in der Praxis und erhöhen die Rechtssicherheit für Auftraggeber und Fremdfirmen. So wird die Einweisung zur effektiven Maßnahme für Arbeitsschutz, Qualitätssicherung und reibungslose Zusammenarbeit.

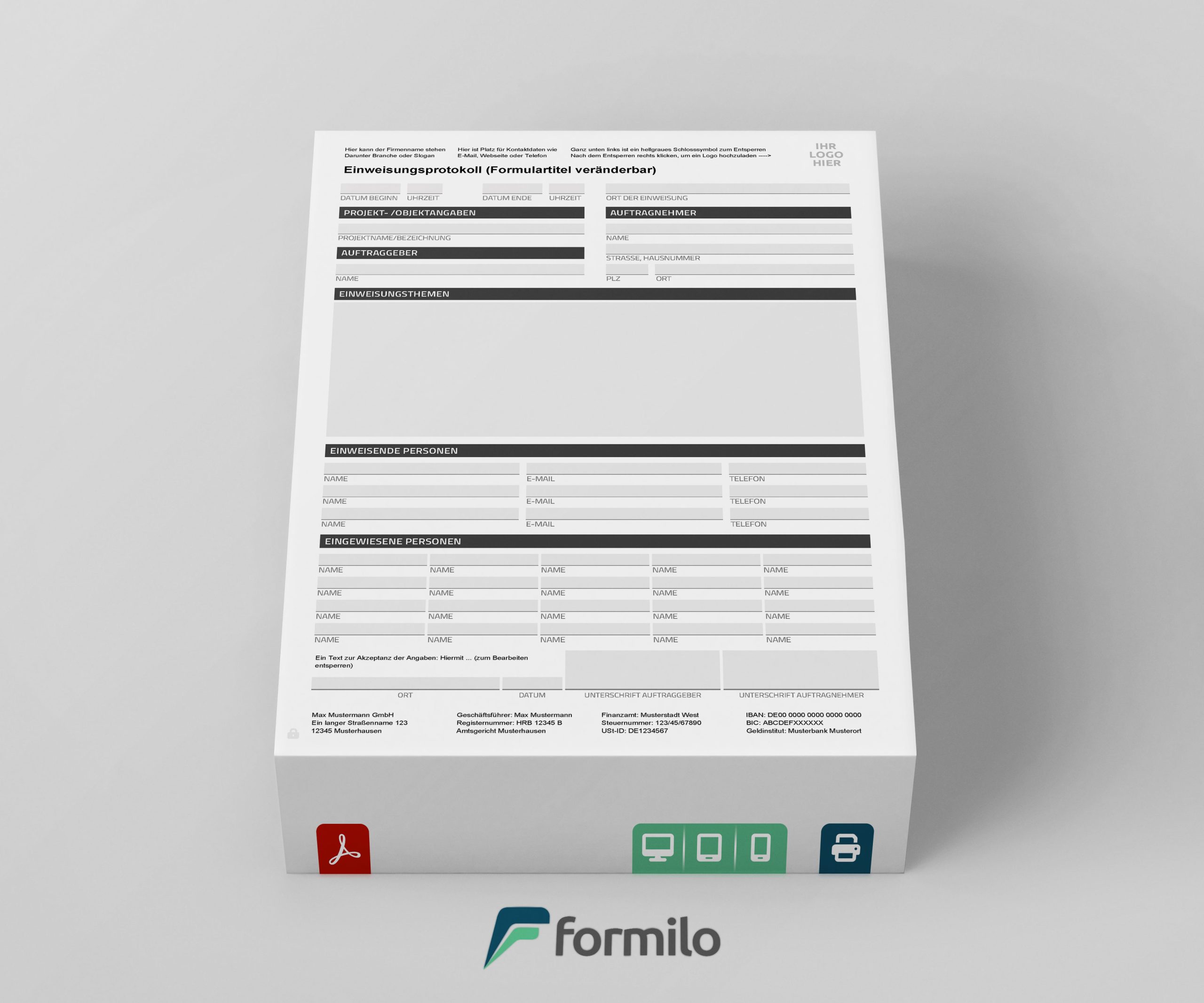

Sie benötigen eine Einweisungsprotokoll Vorlage?

Sie haben die Wahl zwischen einer fertigen Vorlage und individuell erstellten Formularen.

Einleitung: Sicherheitsverantwortung bei Fremdfirmen

Wenn externe Firmen auf einem Unternehmensgelände arbeiten, entstehen neue Risiken – sowohl für die Auftraggeber als auch für die Fremdfirmen selbst. Egal ob es sich um Wartungsarbeiten, Bauleistungen, technische Installationen oder Reinigungsdienste handelt: Fremdfirmen müssen in bestehende Arbeitsschutzkonzepte integriert werden. Denn bei Arbeitsunfällen, Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften oder mangelnder Sicherheit haftet nicht nur das beauftragte Unternehmen – auch der Auftraggeber kann zur Verantwortung gezogen werden. Die Sicherheitsverantwortung endet nicht an der Pforte.

Eine strukturierte Unterweisung und eine rechtlich belastbare Dokumentation sind deshalb essenziell. Auftraggeber müssen vor Beginn der Tätigkeit sicherstellen, dass Fremdfirmen über betriebliche Gefährdungen informiert wurden, ihre eigenen Risiken eingeschätzt haben und entsprechend unterwiesen sind. Hierzu zählen etwa Kenntnisse über Fluchtwege, Schutzausrüstung, Maschinen, Brandschutzmaßnahmen und Abläufe im Notfall.

- Einweisungspflicht für externe Dienstleister ist gesetzlich vorgeschrieben

- Fremdfirmen sind in die Arbeitsschutzorganisation des Auftraggebers einzubinden

- Gefährdungsbeurteilung muss vor Tätigkeitsbeginn erfolgen

- Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner müssen definiert werden

- Rechtssichere Dokumentation schützt im Haftungsfall

- Checklisten und Vorlagen erleichtern die Organisation

- Einweisungen sind regelmäßig zu wiederholen

- Digitalisierte Prozesse bieten zusätzlichen Schutz und Effizienz

Gesetzliche Grundlagen zur Fremdfirmenkoordination

Die Beschäftigung von Fremdfirmen auf dem Betriebsgelände unterliegt in Deutschland einer klaren rechtlichen Grundlage. Auftraggeber sind gemäß Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), DGUV Vorschriften und teilweise auch dem Strafrecht verpflichtet, für die Sicherheit aller Beschäftigten – also auch die externer Firmen – zu sorgen. Insbesondere § 8 ArbSchG schreibt eine Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber beim Arbeitsschutz vor.

Rechtlich ist dabei entscheidend, dass Unternehmen nicht nur ihre eigenen Mitarbeiter schützen müssen. Auch für Fremdfirmen, die auf ihrem Gelände arbeiten, muss eine Gefährdungsbeurteilung vorliegen, Sicherheitsunterweisungen erfolgen und die Wirksamkeit kontrolliert werden. Ohne diese Maßnahmen drohen bei Unfällen Bußgelder, Regressansprüche oder sogar strafrechtliche Konsequenzen.

Die Sicherheitskoordination ist keine freiwillige Option, sondern eine Pflicht. Wer Fremdfirmen beschäftigt, übernimmt eine Mitverantwortung für deren Handeln. Eine saubere Dokumentation durch Einweisungsprotokolle, Checklisten und Nachweise ist der zentrale Schutzmechanismus für Unternehmen – juristisch wie organisatorisch.

- § 8 ArbSchG: Arbeitgeber müssen bei Gefährdungen durch Zusammenarbeit Schutzmaßnahmen koordinieren

- BetrSichV: Pflichten zur sicherheitsgerechten Bereitstellung und Nutzung von Arbeitsmitteln gelten auch für Fremdfirmen

- DGUV Regel 100-001: Verantwortungsteilung bei mehreren Arbeitgebern auf einem Gelände

- § 15 OWiG: Ordnungswidrigkeit bei Pflichtverletzungen im Arbeitsschutz – auch ohne Unfall

- § 823 BGB: Schadensersatzpflicht bei Verletzung von Verkehrssicherungspflichten

- Strafrecht: Bei grober Fahrlässigkeit oder Personenschäden kann § 222 StGB (fahrlässige Tötung) greifen

- Technische Regeln: TRBS, ASR und weitere Vorgaben müssen auch von Fremdfirmen eingehalten werden

Begriffsdefinition: Fremdfirmen, Auftragnehmer, Weisungsrecht

Im Kontext der Arbeitssicherheit ist es essenziell, die Begriffe rund um Fremdfirmen exakt zu unterscheiden. Eine Fremdfirma ist ein externes Unternehmen, das beauftragt wird, auf einem Betriebsgelände oder innerhalb eines Unternehmens Dienstleistungen zu erbringen. Dabei kann es sich um Reinigungsunternehmen, Wartungsfirmen, Bauunternehmen, Handwerksbetriebe oder auch spezialisierte Technikdienstleister handeln.

Als Auftraggeber gilt das Unternehmen, das die Fremdfirma beauftragt. Es übernimmt die Verantwortung für die Sicherheit auf seinem Betriebsgelände und ist verpflichtet, die beauftragten Firmen vor Beginn der Arbeiten über betriebliche Gefährdungen zu unterrichten. Diese Verantwortung besteht unabhängig davon, ob die Fremdfirma ein eigenes Sicherheitskonzept hat.

Das Weisungsrecht ist dabei ein zentraler Begriff. Obwohl externe Unternehmen keine Beschäftigten des Auftraggebers sind, kann dieser – insbesondere aus sicherheitsrechtlichen Gründen – bestimmte Weisungen erteilen. Dieses Weisungsrecht bezieht sich ausschließlich auf die Einhaltung von Sicherheitsstandards, nicht auf fachliche Inhalte oder die Arbeitsorganisation der Fremdfirma. Um Konflikte und Missverständnisse zu vermeiden, sollten Rollen, Zuständigkeiten und Kommunikationswege vorab klar geregelt sein.

Notwendigkeit einer Gefährdungsbeurteilung vor Tätigkeitsaufnahme

Bevor eine Fremdfirma ihre Arbeit auf dem Gelände eines Auftraggebers aufnehmen darf, muss eine individuelle Gefährdungsbeurteilung erstellt werden. Diese Maßnahme ist gesetzlich vorgeschrieben und bildet die Basis für alle weiteren Arbeitsschutzmaßnahmen. Ziel ist es, mögliche Risiken für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.

Die Gefährdungsbeurteilung muss sowohl die betrieblichen Bedingungen des Auftraggebers als auch die Tätigkeit und eingesetzten Arbeitsmittel der Fremdfirma einbeziehen. Besonders bei Tätigkeiten mit erhöhtem Risiko – wie Arbeiten in Höhen, Umgang mit Gefahrstoffen oder Einsätzen in explosionsgefährdeten Bereichen – ist eine sorgfältige Bewertung unerlässlich.

Erst nach dieser Bewertung können angemessene Schutzmaßnahmen festgelegt, Unterweisungen durchgeführt und das Einweisungsprotokoll vollständig erstellt werden. Ohne diese vorbereitende Gefährdungsbeurteilung entsteht eine Sicherheitslücke mit potenziell gravierenden rechtlichen und praktischen Folgen für alle Beteiligten.

- Gefährdungen vor Beginn der Arbeiten identifizieren

- Tätigkeitsspezifische Risiken bewerten

- Betriebsbedingungen des Auftraggebers einbeziehen

- Gefahrstoffe, Maschinen, Umgebungseinflüsse berücksichtigen

- Präventive Maßnahmen definieren und dokumentieren

- Verantwortlichkeiten klar zuweisen

- Beurteilung regelmäßig überprüfen und aktualisieren

- Basis für Sicherheitsunterweisung schaffen

Inhalt und Aufbau eines Einweisungsprotokolls

Ein Einweisungsprotokoll dokumentiert verbindlich, dass eine Sicherheitsunterweisung für Fremdfirmen durchgeführt wurde. Es dient als Nachweis gegenüber Aufsichtsbehörden und Gerichten und schafft Rechtssicherheit für den Auftraggeber. Das Protokoll enthält nicht nur Angaben zu Ort, Zeit und Teilnehmern der Einweisung, sondern listet auch die behandelten Themen, individuellen Gefährdungen und getroffenen Schutzmaßnahmen auf.

Der Aufbau des Dokuments sollte strukturiert und standardisiert erfolgen, um Missverständnisse zu vermeiden und die Wiederverwendbarkeit zu gewährleisten. Eine gute Gliederung umfasst die Unternehmensdaten beider Seiten, eine Liste der eingesetzten Geräte oder Stoffe, Hinweise zu Fluchtwegen, Erste Hilfe und Notfallmaßnahmen sowie einen Abschnitt für Rückfragen der unterwiesenen Personen. Am Ende bestätigt die Fremdfirma per Unterschrift, dass sie die Inhalte verstanden hat und akzeptiert.

Das Einweisungsprotokoll sollte nicht isoliert, sondern im Kontext weiterer Sicherheitsmaßnahmen wie Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisung und Unterweisungsdokumentation betrachtet werden. Je nach Arbeitsbereich sind zusätzliche Anlagen wie Lagepläne oder Betriebsanweisungen anzufügen. Digitale Formulare erleichtern hier die Verwaltung und Archivierung erheblich.

- Unternehmensdaten: Name, Adresse, Ansprechpartner und Gewerke der Fremdfirma

- Arbeitsbereich: Detaillierte Beschreibung der Einsatzorte und Tätigkeiten

- Gefährdungen und Maßnahmen: Auflistung konkreter Gefahrenquellen und Schutzmaßnahmen

- Verhaltensregeln: Hinweise zu Fluchtwegen, Rauchen, Handyverbot, Zutrittsregelungen

- Schutzausrüstung: Erforderliche PSA je nach Tätigkeit (z. B. Helm, Handschuhe, Schutzbrille)

- Unterschriftenfeld: Verbindliche Bestätigung durch Einweisende und Unterwiesene

Verantwortung und Haftung des auftraggebenden Unternehmens

Das auftraggebende Unternehmen trägt eine zentrale Rolle bei der Sicherheitskoordination, sobald Fremdfirmen auf seinem Gelände tätig werden. Es kann sich nicht darauf verlassen, dass die Fremdfirma allein für ihre Sicherheit sorgt. Vielmehr ist der Auftraggeber verpflichtet, alle sicherheitsrelevanten Rahmenbedingungen zu schaffen, potenzielle Gefahren zu kommunizieren und die Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu überprüfen.

Diese Verantwortung umfasst auch die Auswahl geeigneter Dienstleister, die Kontrolle von Qualifikationen und Nachweisen sowie die Dokumentation der Einweisung. Werden Gefährdungen oder organisatorische Mängel ignoriert, kann dies zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen – angefangen bei Bußgeldern über zivilrechtliche Regressforderungen bis hin zu strafrechtlicher Verfolgung im Fall eines Unfalls.

In der Praxis bedeutet das: Die Verantwortung endet nicht mit der Vertragsunterschrift. Nur durch aktive Steuerung, Kontrolle und Nachweise können Unternehmen ihre Pflichten erfüllen. Dabei ist es unerheblich, ob die Tätigkeiten im Gebäudeinneren, auf dem Außengelände oder auf Baustellen stattfinden. Die Einhaltung aller geltenden Arbeitsschutzvorgaben muss auch gegenüber Fremdfirmen sichergestellt werden.

Sicherheitsunterweisung – Inhalte, Zeitpunkt und Wiederholung

Die Sicherheitsunterweisung ist ein verpflichtender Bestandteil der Zusammenarbeit mit Fremdfirmen. Sie muss vor Beginn der Tätigkeit stattfinden und dient dazu, alle Beteiligten mit den relevanten Gefahrenquellen und Schutzmaßnahmen vertraut zu machen. Diese Maßnahme geht über die allgemeine Gefährdungsbeurteilung hinaus – sie ist individuell auf die jeweilige Tätigkeit, den Arbeitsort und die eingesetzten Personen abgestimmt.

Die Unterweisung sollte durch fachkundige Personen erfolgen, z. B. Sicherheitsbeauftragte oder Vorgesetzte mit Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten. Idealerweise wird ein standardisiertes Unterweisungsformular verwendet, das die behandelten Themen dokumentiert. Die Wiederholung der Unterweisung ist erforderlich, wenn sich Bedingungen ändern, neue Gefährdungen entstehen oder eine längere Unterbrechung der Tätigkeit vorlag.

Auch wenn die Fachkraft der Fremdfirma über eigenes Wissen verfügt, entbindet dies den Auftraggeber nicht von der Pflicht zur Unterweisung. Nur mit einer strukturierten, dokumentierten und regelmäßig aktualisierten Sicherheitsunterweisung kann ein sicheres Arbeitsumfeld gewährleistet werden.

- Vor Tätigkeitsbeginn verpflichtend

- Individuell auf Tätigkeit und Ort abgestimmt

- Durch qualifizierte Personen durchzuführen

- Themen: Fluchtwege, Verhalten bei Unfällen, Schutzmaßnahmen

- Dokumentation auf schriftlichem Formular

- Wiederholung bei Gefährdungsänderung oder Tätigkeitsunterbrechung

- Unterschrift von Unterwiesenem und Unterweisendem

- Unterweisung ist nicht delegierbar an Fremdfirma

Checkliste für Einweisung und Gefährdungsbeurteilung

Eine systematische Checkliste hilft Unternehmen dabei, bei der Einweisung von Fremdfirmen keine sicherheitsrelevanten Aspekte zu übersehen. Sie dient als Leitfaden für verantwortliche Personen, um sicherzustellen, dass alle organisatorischen, technischen und personellen Maßnahmen vollständig berücksichtigt wurden. Gleichzeitig bildet sie die Grundlage für eine rechtskonforme Dokumentation und spätere Nachweise gegenüber Behörden oder Versicherungen.

Die Checkliste sollte vor jeder Einweisung individuell an die geplanten Tätigkeiten und Gegebenheiten angepasst werden. Je nach Art der Arbeiten können zusätzliche Prüfpunkte erforderlich sein, etwa bei Gefahrstoffverwendung, Arbeiten in Höhen oder Einsatz elektrischer Werkzeuge. Idealerweise wird die Checkliste in das Einweisungsprotokoll integriert und von allen Beteiligten mit unterzeichnet.

Im Folgenden sind die wichtigsten Punkte aufgeführt, die eine gute Checkliste für die Gefährdungsbeurteilung und Sicherheitsunterweisung enthalten sollte:

- Firmen- und Tätigkeitsangabe: Name der Fremdfirma, Art und Dauer des Auftrags

- Einweisende Person: Name, Funktion und Kontaktdaten der einweisenden Fachkraft

- Arbeitsbereich und Zutrittszonen: Beschreibung der zugelassenen Bereiche für die Tätigkeit

- Gefährdungsbeurteilung: Dokumentation aller relevanten Risiken, z. B. durch Maschinen, Verkehr oder Umgebung

- Persönliche Schutzausrüstung: Liste erforderlicher PSA mit Sichtprüfung auf Vollständigkeit

- Verhaltensregeln und Betriebsanweisungen: Übergabe und Erläuterung betriebsinterner Vorschriften

- Notfallmaßnahmen: Informationen zu Fluchtwegen, Erste-Hilfe-Einrichtungen, Alarmierung

- Unterschriften und Datum: Bestätigung der Einweisung durch alle beteiligten Personen

Organisatorische Maßnahmen zur Zusammenarbeit mit Fremdfirmen

Eine sichere Zusammenarbeit mit Fremdfirmen erfordert klare organisatorische Strukturen. Schon vor Vertragsbeginn sollten Verantwortlichkeiten, Kommunikationswege und Sicherheitsstandards definiert werden. Dazu zählt unter anderem die Benennung einer koordinierenden Person, die als Ansprechpartner fungiert und die Einweisung der externen Beschäftigten übernimmt. Ohne eine eindeutige Regelung kommt es schnell zu Missverständnissen, Verzögerungen oder gefährlichen Situationen auf dem Betriebsgelände.

Auch die Zutrittsregelungen müssen im Vorfeld festgelegt werden. Wer darf wann wo arbeiten? Müssen Begleitpersonen gestellt werden? Gibt es Einschränkungen durch andere Arbeitsbereiche? Die Koordination mehrerer Firmen auf einer Baustelle oder in einem laufenden Produktionsbetrieb ist komplex und verlangt strukturierte Abläufe. Oft ist der Einsatz eines Sicherheits- oder Projektkoordinators sinnvoll, insbesondere bei parallel laufenden Tätigkeiten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial.

Ergänzend zu diesen Maßnahmen empfiehlt es sich, eine schriftliche Betriebsanweisung für Fremdfirmen zu erstellen. Diese regelt allgemeine Verhaltenspflichten, das Meldewesen, Notfallabläufe und die Einhaltung geltender Sicherheitsvorgaben. Alle organisatorischen Vorkehrungen müssen dabei regelmäßig auf Aktualität geprüft und an neue Gegebenheiten angepasst werden.

Praxisbeispiel: Einweisungsablauf einer Handwerksfirma auf Baustelle

Ein Bauunternehmen beauftragt eine externe Elektrofirma, um auf einer laufenden Baustelle Installationsarbeiten durchzuführen. Noch vor Arbeitsbeginn trifft sich der Sicherheitsbeauftragte des Auftraggebers mit dem Einsatzleiter der Fremdfirma. Gemeinsam begehen sie das Baufeld, identifizieren Gefahrenstellen und besprechen Maßnahmen wie das Tragen von Helmen, Warnwesten und Sicherheitsschuhen. Anschließend folgt die Sicherheitsunterweisung mit Fokus auf Stromunfälle, Stolperstellen, Maschinenbetrieb und Verhalten bei Notfällen.

Im nächsten Schritt erhalten alle Monteure der Fremdfirma eine Unterweisung vor Ort. Es wird ein Einweisungsprotokoll ausgefüllt, in dem Tätigkeiten, Gefahren, PSA, Zuständigkeiten und Notfallmaßnahmen dokumentiert sind. Die Einweisung wird mit Unterschriften bestätigt. Zusätzlich wird der genaue Arbeitsbereich markiert, um Verwechslungen mit anderen Gewerken auszuschließen.

Während der folgenden Arbeitstage kontrolliert der Auftraggeber regelmäßig die Einhaltung der Vorgaben. Werden Sicherheitsverstöße festgestellt, erfolgt eine Nachschulung. Bei Änderungen der Baustellensituation wird eine erneute Gefährdungsbeurteilung durchgeführt. Die enge Abstimmung zwischen den Beteiligten sorgt für einen reibungslosen Ablauf und rechtssichere Verhältnisse.

- Begehung des Arbeitsbereichs mit Fremdfirma vor Tätigkeitsbeginn

- Gemeinsame Identifikation von Gefahrenquellen

- Sicherheitsunterweisung aller beteiligten Monteure

- Ausfüllen und Archivieren des Einweisungsprotokolls

- Vergabe von PSA und Kontrolle der Schutzmaßnahmen

- Abgrenzung und Kennzeichnung des Arbeitsbereichs

- Regelmäßige Kontrolle der Arbeitssicherheit durch Auftraggeber

- Anpassung bei geänderten Baustellenbedingungen

Digitale Umsetzung der Einweisung: Tools und Vorlagen

Die Digitalisierung bietet zahlreiche Möglichkeiten, den Prozess der Sicherheitsunterweisung und Gefährdungsbeurteilung effizienter und rechtssicherer zu gestalten. Statt papierbasierter Listen und Protokolle kommen zunehmend digitale Formulare, Webtools und Apps zum Einsatz, die mobil auf der Baustelle oder im Betrieb genutzt werden können. Das erhöht nicht nur die Übersichtlichkeit, sondern spart auch Zeit und minimiert die Fehleranfälligkeit bei der Dokumentation.

Digitale Einweisungsformulare können z. B. per Tablet ausgefüllt und direkt unterschrieben werden. Automatisierte Erinnerungen helfen dabei, Wiederholungsunterweisungen rechtzeitig durchzuführen. Zentral gespeicherte Vorlagen ermöglichen eine schnelle Anpassung an neue Gefährdungen oder Baustellenbedingungen. Gleichzeitig können alle Einweisungen revisionssicher archiviert und bei Bedarf exportiert oder nachgewiesen werden.

Der Einsatz von digitalen Tools eignet sich insbesondere bei häufig wechselnden Fremdfirmen, mehreren Einsatzorten oder komplexen Projekten. Formilo bietet dazu fertige PDF-Vorlagen mit interaktiven Feldern sowie individuelle Lösungen, die direkt im Browser genutzt werden können. Sie kombinieren rechtliche Sicherheit mit modernem Formularkomfort.

- Digitale PDF-Formulare: Ausfüllbar, speicherbar und unterschreibbar am Bildschirm

- Tablet-Einweisung: Mobil auf Baustellen oder im Betrieb durchführbar

- Automatisierte Erinnerungsfunktionen: Fristen für Wiederholungen nicht mehr verpassen

- Vorlagenspeicherung: Standardisierte Abläufe für wiederkehrende Fremdfirmeneinsätze

- Cloud-Archivierung: Revisionssichere Ablage für spätere Nachweise

- Live-Anpassung: Aktualisierung der Inhalte bei neuen Gefährdungen in Echtzeit möglich

Formulare und Vorlagen: Übersicht, Anwendung, Vorteile

Standardisierte Formulare und Vorlagen sind ein unverzichtbares Hilfsmittel bei der Durchführung und Dokumentation von Gefährdungsbeurteilungen sowie Sicherheitsunterweisungen. Sie helfen dabei, keine relevanten Punkte zu übersehen, den Ablauf effizient zu gestalten und eine rechtssichere Dokumentation zu gewährleisten. Vor allem in Unternehmen mit häufig wechselnden Fremdfirmen erleichtern sie die tägliche Arbeit erheblich.

Die wichtigsten Vorlagen umfassen Einweisungsprotokolle, Checklisten zur Gefährdungsbeurteilung, Unterweisungsnachweise und betriebliche Verhaltensrichtlinien. Diese Dokumente sollten idealerweise digital vorliegen, um eine flexible Bearbeitung, Archivierung und Anpassung zu ermöglichen. Anbieter wie Formilo bieten individualisierbare PDF-Vorlagen an, die sich ohne Zusatzsoftware ausfüllen und speichern lassen.

Der Einsatz strukturierter Formulare schafft Transparenz, spart Zeit, reduziert Fehler und sorgt für eine konsistente Kommunikation zwischen Auftraggeber und Fremdfirma. Besonders bei Kontrollen durch Behörden oder im Schadensfall dienen sie als zentraler Nachweis für die Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten.

- Einweisungsprotokoll mit Tätigkeitsbeschreibung und Gefahren

- Checkliste für organisatorische und sicherheitstechnische Maßnahmen

- Nachweisformular für durchgeführte Unterweisungen

- Gefährdungsbeurteilung mit Risikobewertung und Schutzmaßnahmen

- Verhaltensregeln und Betriebsanweisungen als Merkblatt

- Digitale Vorlagen mit ausfüllbaren Feldern

- Archivierungsfunktion für spätere Nachweise

- Vorlagen sind individuell anpassbar je nach Einsatzbereich

Häufige Fehler und Risiken bei der Fremdfirmenunterweisung

In der Praxis kommt es häufig zu Versäumnissen bei der Einweisung externer Dienstleister – mit potenziell schwerwiegenden Folgen. Ein häufiger Fehler ist das vollständige Fehlen einer Gefährdungsbeurteilung oder deren rein formale Durchführung ohne tatsächliche Analyse der Risiken vor Ort. Ebenso problematisch ist es, wenn Sicherheitsunterweisungen zwar dokumentiert, aber nicht inhaltlich nachvollziehbar oder unvollständig durchgeführt werden.

Viele Unternehmen verlassen sich zudem auf die Eigenverantwortung der Fremdfirma und verzichten auf eigene Kontrollmechanismen. Diese Haltung ist gefährlich: Die rechtliche Mitverantwortung des Auftraggebers bleibt bestehen. Auch fehlerhafte Formulare, fehlende Unterschriften oder unklare Zuständigkeiten führen im Ernstfall zu Problemen mit Behörden und Versicherungen.

Nicht zuletzt ist die mangelnde Aktualisierung der Unterlagen ein Risiko. Einmal erstellte Vorlagen oder Einweisungen verlieren ihre Gültigkeit, wenn sich Arbeitsbedingungen, eingesetzte Geräte oder Gefährdungslagen ändern. Nur regelmäßige Schulungen, gelebte Sicherheitskultur und strukturierte Abläufe bieten nachhaltigen Schutz.

Rechtssichere Dokumentation und Archivierung

Die Dokumentation aller Sicherheitsmaßnahmen ist ein zentrales Element bei der Zusammenarbeit mit Fremdfirmen. Sie schützt den Auftraggeber vor rechtlichen Konsequenzen im Falle eines Unfalls und ermöglicht eine lückenlose Nachverfolgung. Dabei gilt: Was nicht dokumentiert ist, gilt im Zweifel als nicht erfolgt. Deshalb müssen Einweisungen, Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen und Checklisten vollständig und nachvollziehbar aufbewahrt werden.

Die Unterlagen sollten nicht nur gesammelt, sondern auch systematisch archiviert und mit Versionierungen versehen werden. So lässt sich jederzeit nachweisen, wann welche Maßnahme für welche Person durchgeführt wurde. Besonders in Branchen mit erhöhtem Gefahrenpotenzial oder häufigen Fremdfirmeneinsätzen ist ein strukturierter Archivierungsprozess entscheidend.

Digitale Lösungen erleichtern die Einhaltung dieser Anforderungen erheblich. Ausfüllbare PDF-Formulare mit Speicherfunktion, zentrale Datenbanken, automatische Erinnerungen und Revisionssicherheit sorgen für eine rechtlich belastbare, effiziente Verwaltung der Dokumentation.

- Nachvollziehbarkeit: Jedes Dokument muss zuweisbar, datiert und unterschrieben sein

- Rechtsgültigkeit: Digitale oder analoge Unterschriften sind Pflicht

- Aufbewahrungsfristen: Unterlagen sollten mindestens 3–5 Jahre archiviert werden

- Versionskontrolle: Änderungen und Updates der Vorlagen müssen erkennbar sein

- Zugriffsrechte: Nur befugte Personen dürfen Einsicht nehmen oder Änderungen vornehmen

- Datenschutz: Personenbezogene Daten sind gemäß DSGVO zu behandeln

Fazit: Pflicht, Chance und Qualitätssicherung zugleich

Die Sicherheitsunterweisung und Gefährdungsbeurteilung für Fremdfirmen ist weit mehr als nur ein gesetzliches Pflichtprogramm. Sie schützt Menschenleben, vermeidet Unfälle, reduziert Ausfallzeiten und sorgt für einen reibungslosen Projektablauf. Unternehmen, die diese Verantwortung ernst nehmen, verbessern nicht nur ihre Rechtsposition, sondern schaffen auch ein Klima der Sicherheit und Verlässlichkeit – intern wie extern.

Wer klare Prozesse etabliert, standardisierte Vorlagen nutzt und auf digitale Tools zurückgreift, senkt den organisatorischen Aufwand deutlich. Gleichzeitig steigert er die Qualität der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern. Das Ergebnis sind zufriedene Auftragnehmer, ein reibungsloser Ablauf auf dem Betriebsgelände und eine nachhaltige Absicherung gegenüber Kontrollinstanzen.

Unternehmen sollten daher nicht nur auf gesetzliche Mindeststandards setzen, sondern die Unterweisung als festen Bestandteil ihres Qualitätsmanagements und ihrer Unternehmenskultur begreifen. Nur so lässt sich langfristig Sicherheit mit Effizienz und Professionalität verbinden.