Einweisungsprotokoll bei Fremdfirmeneinsatz – Sicherheitsunterweisung, Koordination und Pflichten

Ein Einweisungsprotokoll bei Fremdfirmeneinsätzen dient der rechtskonformen Sicherheitsunterweisung und Koordination externer Dienstleister. Der Artikel erklärt die rechtlichen Grundlagen, dokumentationspflichtige Inhalte und Verantwortlichkeiten aller Beteiligten. Zudem beleuchtet er typische Risiken, häufige Fehler und gibt Hinweise zur korrekten Archivierung. Leser erfahren, welche Anforderungen ein PDF-Formular erfüllen sollte und welche Vorteile interaktive digitale Vorlagen bieten. Praxisnahe Beispiele und Tipps zur erfolgreichen Implementierung im Unternehmen runden den Ratgeber ab. Die Verwendung professioneller Protokolle verbessert die Rechtssicherheit, minimiert Risiken und integriert den Fremdfirmeneinsatz effizient in bestehende Betriebsabläufe.

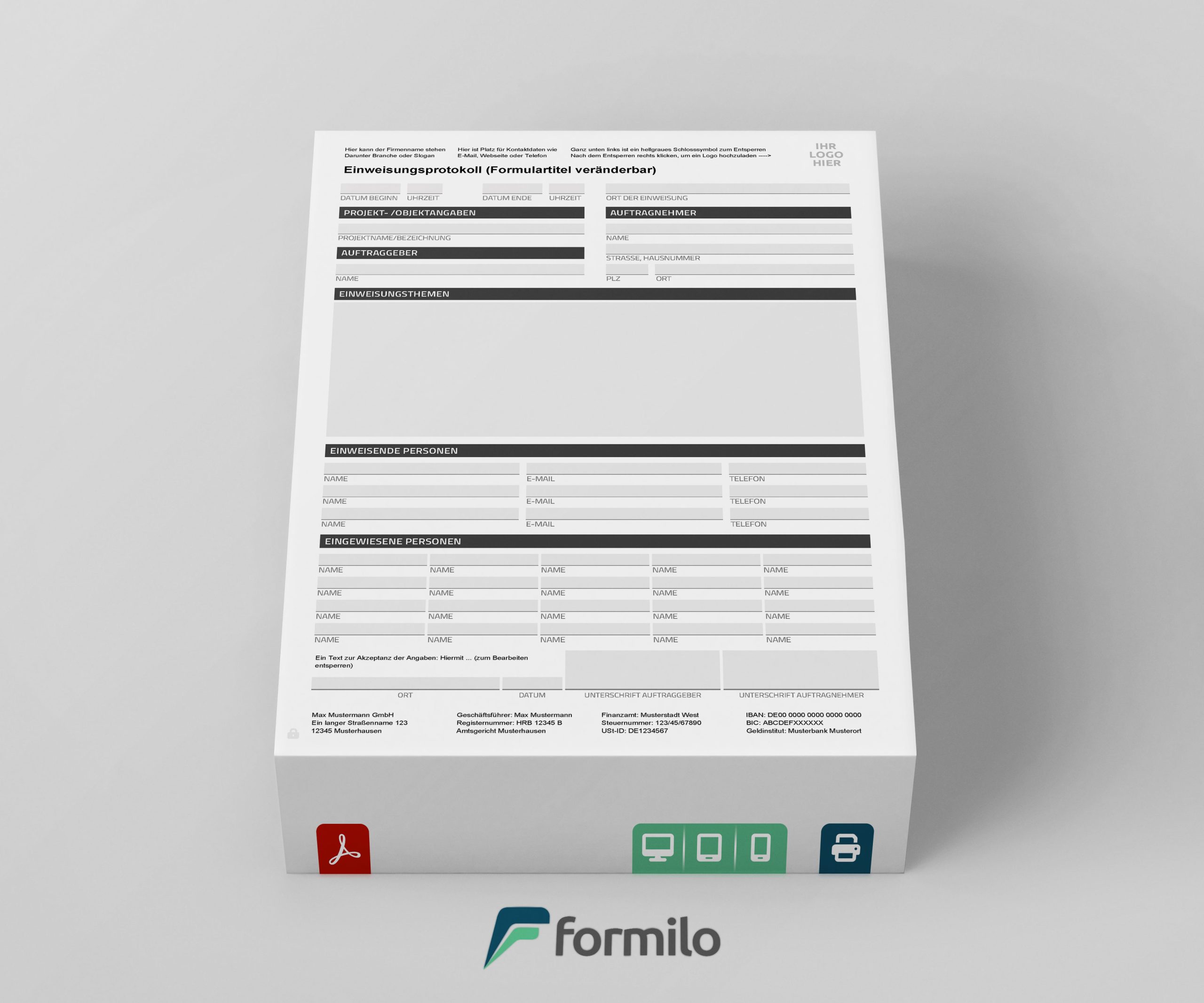

Sie benötigen eine Einweisungsprotokoll Vorlage?

Sie haben die Wahl zwischen einer fertigen Vorlage und individuell erstellten Formularen.

Einleitung: Warum ein Einweisungsprotokoll bei Fremdfirmeneinsatz unverzichtbar ist

Immer mehr Unternehmen lagern bestimmte Aufgaben an externe Dienstleister aus – sei es Reinigung, Wartung, Instandhaltung oder spezialisierte Projektarbeit. Doch sobald fremde Arbeitskräfte das Betriebsgelände betreten, entstehen rechtliche, organisatorische und sicherheitsrelevante Pflichten für das beauftragende Unternehmen. Ohne strukturierte Einweisung kann dies zu Haftungsrisiken, Arbeitsunfällen und Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften führen.

Je nach Branche und Einsatzart unterscheiden sich die Anforderungen an Inhalt und Tiefe der Einweisung. Klar ist: Wer ein sauberes Protokoll führt, schützt nicht nur seine Mitarbeiter und Gäste, sondern auch sich selbst. Der folgende Ratgeber beleuchtet alle relevanten Aspekte eines professionellen Einweisungsprotokolls beim Fremdfirmeneinsatz – von der rechtlichen Pflicht über die Inhalte bis zur Umsetzung in einem digitalen PDF-Formular.

- Einweisungen sind bei fast jedem Fremdfirmeneinsatz gesetzlich vorgeschrieben

- Das Protokoll dokumentiert die Durchführung und schützt vor Haftung

- Sicherheitsunterweisungen müssen individuell auf den Einsatz abgestimmt sein

- Auch Koordination und organisatorische Abläufe sind Bestandteil

- Ein digitales Protokoll spart Aufwand und sichert die Nachverfolgbarkeit

- Der unterschriebene Nachweis ist oft Pflicht bei Kontrollen und Audits

- Eine fehlende Einweisung kann zu Betriebsstillstand und Bußgeldern führen

- Gut strukturierte Protokolle erleichtern das Briefing bei wiederkehrenden Einsätzen

Rechtsgrundlagen und gesetzliche Pflicht zur Sicherheitsunterweisung

Der Einsatz von Fremdfirmen auf dem eigenen Betriebsgelände bringt eine Reihe rechtlicher Verpflichtungen mit sich. Unternehmen müssen sicherstellen, dass externe Arbeitskräfte umfassend über Gefahrenquellen, Verhaltensregeln und organisatorische Abläufe informiert werden – und dies vor Beginn der Tätigkeit. Diese Pflicht ist nicht freiwillig, sondern gesetzlich vorgeschrieben. Grundlage ist unter anderem das Arbeitsschutzgesetz (§ 12 ArbSchG), die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie das DGUV-Regelwerk.

Die Sicherheitsunterweisung und ihre Dokumentation dienen dem Schutz aller am Arbeitsplatz tätigen Personen. Das gilt unabhängig davon, ob sie zur eigenen Belegschaft gehören oder extern beauftragt wurden. Gerade bei gleichzeitiger Tätigkeit verschiedener Firmen am selben Ort entstehen erhöhte Gefahren – Koordination und Absprachen sind Pflicht. Verantwortlich ist in jedem Fall der Auftraggeber, also das Unternehmen, das die Fremdfirma beauftragt hat.

Wer seiner Unterweisungspflicht nicht nachkommt, riskiert im Falle eines Unfalls nicht nur ein Bußgeld, sondern auch zivilrechtliche und sogar strafrechtliche Konsequenzen. Ebenso kann der Unfallversicherungsschutz für externe Mitarbeiter entfallen. Daher sind Einweisungsprotokolle nicht nur gute Praxis – sie sind rechtlich zwingend erforderlich.

- § 12 ArbSchG: Verpflichtet Arbeitgeber zur Unterweisung aller Beschäftigten – auch extern beauftragter Personen

- BetrSichV: Regelt den sicheren Betrieb technischer Arbeitsmittel – auch bei Nutzung durch Dritte

- DGUV Vorschriften: Enthalten branchenspezifische Regeln zur Durchführung und Dokumentation der Unterweisung

- Koordinationspflicht bei Tätigkeiten mehrerer Firmen: Betrieb muss dafür sorgen, dass Tätigkeiten aufeinander abgestimmt sind

- Dokumentationspflicht: Die Einweisung muss schriftlich festgehalten und von allen Parteien gegengezeichnet werden

- Verantwortung bleibt beim Auftraggeber: Auch wenn eine Fremdfirma beauftragt wurde, bleibt der Unternehmer in der Pflicht

- Haftung bei Verstoß: Reicht von Bußgeldern bis hin zur persönlichen Haftung der Geschäftsführung

Wichtige Inhalte eines Einweisungsprotokolls

Ein professionelles Einweisungsprotokoll ist mehr als ein unterschriebenes Formular – es ist ein strukturiertes Dokument, das die vollständige Sicherheitsunterweisung belegt. Die Inhalte müssen dabei konkret, nachvollziehbar und auf den konkreten Einsatz zugeschnitten sein. Eine bloße Unterschrift unter ein allgemeines Dokument genügt weder rechtlich noch praktisch. Stattdessen sollte das Protokoll exakt dokumentieren, welche Informationen vermittelt und welche Maßnahmen getroffen wurden.

Ein vollständiges Protokoll enthält nicht nur organisatorische Daten wie Firma, Ansprechpartner und Datum, sondern auch die konkreten Gefahrenstellen, Verhaltensregeln, Schutzausrüstung und Abläufe vor Ort. Darüber hinaus sollten Informationen zur Notfallorganisation, zur Erreichbarkeit des Verantwortlichen und zur verwendeten Technik gegeben sein. Auch Hinweise auf Fremdfirmenregeln, örtliche Besonderheiten oder interne Vorschriften gehören dazu.

Für die Nachweisführung ist entscheidend, dass die Unterweisung personalisiert ist: Wer wurde wann zu welchen Inhalten eingewiesen? Dies muss klar hervorgehen und am besten gegengezeichnet werden – auch digital möglich. Nur so wird das Einweisungsprotokoll zu einem echten Beleg gegenüber Behörden, Versicherern und internen Prüfern.

- Name der Fremdfirma und ihrer Ansprechpartner

- Name und Funktion der eingewiesenen Personen

- Konkrete Tätigkeiten, die ausgeführt werden sollen

- Gefahrenstellen und Schutzmaßnahmen

- Pflichten zur persönlichen Schutzausrüstung

- Verhaltensregeln und Zutrittsbeschränkungen

- Standorte von Erste-Hilfe-Material und Notrufnummern

Risiken und Gefährdungen bei Fremdfirmeneinsätzen

Der Einsatz externer Firmen birgt besondere Risiken – vor allem, wenn diese nicht mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut sind. Oft handelt es sich um Tätigkeiten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial wie Bauarbeiten, Wartung, Reparatur oder industrielle Reinigungsarbeiten. Ohne fundierte Einweisung kann es dabei zu schweren Arbeitsunfällen, Beinaheunfällen oder Beeinträchtigungen des Betriebsablaufs kommen.

Ein wesentliches Problem liegt in der fehlenden Kenntnis über betriebliche Abläufe, Gefahrenquellen und Sicherheitsregeln. Externe Kräfte wissen oft nicht, welche Maschinen zu meiden sind, welche Schutzkleidung in bestimmten Bereichen Pflicht ist oder wie im Ernstfall zu handeln ist. Auch räumliche Besonderheiten – etwa Fluchtwege oder Gefahrstofflager – bleiben ohne Einweisung unbekannt.

Hinzu kommt: Fremdfirmen bringen oft eigenes Equipment, eigene Abläufe und eigenes Personal mit. Diese müssen reibungslos in den laufenden Betrieb integriert werden. Ohne präzise Koordination kann es zu gegenseitigen Gefährdungen kommen. Besonders kritisch wird es, wenn mehrere Firmen gleichzeitig vor Ort tätig sind. Deshalb ist die Gefährdungsbeurteilung nicht nur für eigene Beschäftigte, sondern auch für Dritte unverzichtbar – und muss Teil der Einweisung sein.

Wer ist verantwortlich? Zuständigkeiten und Rollenklarheit

Die rechtliche und organisatorische Verantwortung beim Einsatz von Fremdfirmen liegt eindeutig beim Auftraggeber. Dieser muss gewährleisten, dass sämtliche Sicherheitsmaßnahmen eingehalten und alle beteiligten Personen unterwiesen wurden. Dabei ist es unerheblich, ob eine Fremdfirma per Werkvertrag, Dienstvertrag oder Rahmenvertrag tätig wird. Das einweisende Unternehmen bleibt in der Pflicht – auch dann, wenn die Fremdfirma über eigene Sicherheitskonzepte verfügt.

In der Praxis führt Unklarheit über Zuständigkeiten häufig zu Problemen. So kommt es vor, dass Sicherheitsbeauftragte, Bauleiter oder Facility Manager Aufgaben übernehmen, für die sie nicht formal verantwortlich sind – oder umgekehrt, dass niemand die Rolle der koordinierenden Aufsicht wahrnimmt. Deshalb sollte jede Einweisung auch die Verantwortlichkeiten und Eskalationswege festhalten, damit im Ernstfall keine Missverständnisse entstehen.

Ein weiterer kritischer Punkt: Bei gleichzeitigem Einsatz mehrerer Fremdfirmen auf demselben Gelände entstehen Koordinationspflichten. Diese betreffen nicht nur Sicherheitsaspekte, sondern auch Abläufe, Zuständigkeiten und Kommunikation. Nur wer klare Rollen definiert und dokumentiert, schützt sich und andere wirksam.

- Auftraggeberpflicht: Das beauftragende Unternehmen trägt die volle Verantwortung für die Sicherheit vor Ort

- Unterweisungspflicht: Die Einweisung muss vor Arbeitsbeginn erfolgen und dokumentiert sein

- Festlegung von Ansprechpartnern: Sowohl auf Seiten des Auftraggebers als auch der Fremdfirma müssen Ansprechpersonen benannt werden

- Verantwortlichkeit bleibt delegierbar, aber nicht abwälzbar: Auch wenn Aufgaben verteilt werden, bleibt das Unternehmen haftbar

- Koordinationspflicht bei Mehrfirmen-Einsatz: Die Aktivitäten müssen aufeinander abgestimmt werden, um gegenseitige Gefährdungen zu vermeiden

- Dokumentation der Rollenverteilung: Zuständigkeiten müssen schriftlich fixiert werden – idealerweise im Protokoll selbst

Anforderungen an die Dokumentation und Archivierung

Die schriftliche Dokumentation der Sicherheitsunterweisung ist keine Kür, sondern eine Pflicht. Ein Einweisungsprotokoll erfüllt dabei gleich mehrere Zwecke: Es beweist gegenüber Behörden und Berufsgenossenschaften, dass eine Einweisung tatsächlich stattgefunden hat. Gleichzeitig dient es als Referenz für spätere Einsätze der gleichen Fremdfirma und als Grundlage für interne Kontrollen. Entscheidend ist, dass die Dokumentation vollständig, nachvollziehbar und dauerhaft verfügbar ist.

Die Form der Archivierung spielt dabei eine zentrale Rolle. Zwar ist Papier noch weit verbreitet, digitale Einweisungsprotokolle setzen sich jedoch zunehmend durch – sie sind effizienter, revisionssicherer und oft besser durchsuchbar. Wichtig ist in jedem Fall, dass sowohl das Protokoll selbst als auch alle dazugehörigen Unterschriften revisionssicher gespeichert werden. Zudem muss sichergestellt sein, dass die Unterlagen auch Jahre später noch lesbar und auffindbar sind.

Gerade bei Unfällen oder Haftungsfragen zählt jede Kleinigkeit. Deshalb ist es empfehlenswert, die Archivierung in bestehende Prozesse und Systeme zu integrieren. Ein zentraler Speicherort, klare Benennungsregeln und Zugriffsrechte sind dabei essenziell.

- Dokumentation ist gesetzlich vorgeschrieben (z. B. § 3 ArbSchG)

- Protokoll muss vollständige Angaben zu Person, Inhalt und Zeitpunkt enthalten

- Unterschrift von eingewiesener Person und Einweisendem erforderlich

- Aufbewahrungsfrist: mindestens 2 Jahre, bei Gefahrstoffen bis zu 30 Jahre

- Revisionssichere Ablage zwingend notwendig (z. B. PDF mit Signatur)

- Digitale Archivierung spart Platz und erleichtert die Suche

- Klare Zugriffsregeln für Datenschutz und Nachvollziehbarkeit

- Regelmäßige Sicherung und Systempflege empfohlen

Typische Fehler und wie man sie vermeidet

Einweisungsprotokolle erfüllen nur dann ihren Zweck, wenn sie korrekt, vollständig und situationsgerecht erstellt werden. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig, dass viele Unternehmen auf ungenaue Standardvorlagen oder veraltete Formulare zurückgreifen. Daraus ergeben sich nicht nur Lücken in der Dokumentation, sondern auch rechtliche Risiken im Schadensfall. Besonders kritisch ist es, wenn Inhalte unkonkret bleiben oder Unterschriften fehlen.

Ein häufiger Fehler besteht darin, die Einweisung als reine Formsache zu betrachten. Wenn keine echte Übergabe von Informationen stattfindet, sondern lediglich ein Formular unterzeichnet wird, ist das Protokoll im Ernstfall wirkungslos. Auch eine mangelnde Anpassung an den konkreten Einsatzort – etwa hinsichtlich Gefahrenstellen oder Verhaltensregeln – kann die Wirksamkeit erheblich einschränken.

Weitere Fallstricke betreffen die Archivierung. Lose Papierformulare, die in Ordnern verstauben oder gar verloren gehen, erfüllen nicht die gesetzlichen Anforderungen. Gleiches gilt für digitale Kopien ohne Signatur oder mit fehlenden Pflichtfeldern. Wer Einweisungen dokumentiert, sollte dies konsequent und strukturiert tun – und zwar mit einem auf den Anwendungsfall abgestimmten Formular.

Einweisungsprotokoll als PDF-Formular: Was muss enthalten sein

Ein PDF-Formular für Einweisungsprotokolle bietet enorme Vorteile: Es ist digital ausfüllbar, standardisierbar, leicht archivierbar und kann bei Bedarf jederzeit angepasst werden. Damit wird nicht nur die Dokumentation effizienter, sondern auch die Nachvollziehbarkeit gegenüber Dritten deutlich verbessert. Voraussetzung ist jedoch, dass alle relevanten Pflichtfelder und inhaltlichen Bestandteile berücksichtigt werden.

Die Struktur des Formulars sollte übersichtlich, logisch und vollständig sein. Felder zur Eingabe der personenbezogenen Daten, zur Beschreibung der Tätigkeit und zu den sicherheitsrelevanten Informationen sind Pflicht. Hinzu kommen Abschnitte zur Angabe von Schutzmaßnahmen, vorhandenen Gefährdungen und Notfallmaßnahmen. Besonders wichtig: Unterschriftsfelder für Einweisende und Eingewiesene – idealerweise auch mit digitaler Signaturfunktion.

Ein hochwertiges PDF-Formular erlaubt darüber hinaus auch das dynamische Ein- und Ausblenden bestimmter Felder je nach Einsatzzweck sowie automatische Validierungen (z. B. Pflichtfeldprüfung, Datumslogik). So lassen sich Bedienfehler minimieren und ein professioneller Eindruck hinterlassen.

- Firmen- und Personendaten: Felder für Fremdfirma, Ansprechpartner, eingewiesene Personen und Verantwortliche

- Einsatzbeschreibung: Konkrete Tätigkeiten, Zeitraum, Ort, besondere Bedingungen

- Gefährdungsbeurteilung: Auswahlfelder oder Freitext für potenzielle Risiken und vorhandene Schutzmaßnahmen

- Verhaltensregeln und Vorschriften: Checklisten oder Hinweisfelder zur Unterweisung betrieblicher Regeln

- Notfallmaßnahmen: Angabe von Fluchtwegen, Erste-Hilfe-Einrichtungen, Notrufnummern

- Unterschriftsfelder: Für Einweisenden und Eingewiesene – auch mit digitaler Signatur möglich

Beispiele für typische Einweisungssituationen

Einweisungen bei Fremdfirmeneinsätzen sind in vielen Branchen Alltag – und jede Situation bringt eigene Besonderheiten mit sich. Wer regelmäßig mit externem Personal arbeitet, kennt die Herausforderung, den Überblick über Tätigkeiten, Gefährdungen und Sicherheitsanforderungen zu behalten. Gerade deshalb helfen praxisnahe Beispiele, die Bedeutung individueller Unterweisungen zu verdeutlichen und standardisierte Einweisungsprotokolle optimal anzupassen.

Je nach Einsatzbereich variieren die Inhalte der Einweisung stark. Während beim Hausmeisterdienst der Zugang zu Technikräumen und das Verhalten im Brandfall im Fokus steht, geht es bei Industrieanlagen um komplexe Gefährdungsbeurteilungen und Maschinenfreigaben. Wichtig ist, dass die Einweisung an den konkreten Arbeitsort und das konkrete Risiko angepasst wird – statt eine generische Belehrung zu verwenden.

Solche Beispiele können auch bei der Erstellung oder Überprüfung eigener Protokolle als Orientierung dienen. Sie zeigen, welche Themen regelmäßig relevant sind und wie sie im Formular berücksichtigt werden sollten. Wer Einweisungen standardisiert, sollte dennoch Raum für individuelle Anpassungen lassen.

- Reinigungsfirma in einem Krankenhaus – Hygieneregeln, Zutrittsbereiche, Schutzkleidung

- Elektrobetrieb in einem Industriegebäude – Freischaltungen, Stromgefahren, Abschaltungen

- Wartungsteam in einem Labor – Gefahrstoffumgang, Belüftung, Explosionsschutz

- Gerüstbauer auf Baustelle – Absturzsicherung, Wetterbedingungen, Arbeitszonen

- IT-Firma im Rechenzentrum – Zugangskontrollen, Brandschutz, Kabeltrassen

- Servicefirma in einer Schule – Schülerkontakt, Pausenzeiten, Haftungsfragen

- Techniker in einem Lebensmittelbetrieb – Hygieneschleusen, Kontaminationsvermeidung

- Gartenpflege auf öffentlichem Gelände – Verkehrssicherung, Maschinenbenutzung

Vorteile interaktiver Formulare bei Sicherheitsunterweisungen

Interaktive PDF-Formulare bieten gegenüber klassischen Papierdokumenten oder statischen Vorlagen erhebliche Vorteile – insbesondere bei sicherheitskritischen Themen wie Einweisungen von Fremdfirmen. Sie vereinfachen nicht nur die Datenerfassung, sondern erhöhen auch die Verbindlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Unterweisung. Zudem ermöglichen sie eine dynamische Darstellung relevanter Inhalte, je nach Einsatzart und Risikoprofil.

Ein wesentlicher Pluspunkt ist die Reduzierung von Fehlern: Pflichtfelder, Validierungen und automatische Logikprüfungen sorgen dafür, dass keine wichtigen Angaben vergessen werden. Durch Dropdown-Menüs, Kontrollkästchen und digitale Unterschriften wird das Ausfüllen effizienter und anwenderfreundlicher – auch auf mobilen Endgeräten vor Ort. Gleichzeitig reduziert sich der organisatorische Aufwand in der Verwaltung erheblich.

Bei Bedarf lassen sich interaktive Formulare sogar mit Unternehmenssystemen verbinden, z. B. zur Ablage, Auswertung oder automatischen Weiterleitung an bestimmte Stellen. So wird das Einweisungsprotokoll nicht nur ein Nachweis, sondern ein aktiver Bestandteil eines professionellen Sicherheits- und Qualitätsmanagements.

Integration in betriebliche Abläufe und Systeme

Einweisungsprotokolle entfalten ihren vollen Nutzen nur dann, wenn sie nahtlos in bestehende Unternehmensprozesse eingebunden werden. Das bedeutet: Sie dürfen keine zusätzliche Belastung darstellen, sondern müssen Bestandteil des operativen Alltags sein – von der Einsatzplanung über die Durchführung bis zur Dokumentation. Besonders bei regelmäßigem Fremdfirmeneinsatz empfiehlt sich eine feste Verankerung im Arbeitsschutz- oder Facility-Management-System.

Eine sinnvolle Integration beginnt mit der strukturierten Terminierung der Einweisung. Zuständigkeiten sollten im Vorfeld klar definiert sein, Protokolle zentral gespeichert und zugänglich gemacht werden. Noch wirkungsvoller ist die Kopplung mit digitalen Tools – beispielsweise ERP-Systemen, Zeiterfassungs- oder Zutrittslösungen. So entsteht ein geschlossener Workflow von der Anmeldung über die Einweisung bis zur Auswertung.

Für viele Unternehmen ist auch die automatisierte Nachverfolgung ein entscheidender Faktor: Wurde die Einweisung durchgeführt? Liegt eine gültige Unterschrift vor? Ist die Einweisung abgelaufen oder aktualisierungsbedürftig? Mit der richtigen Integration lässt sich all das lückenlos abbilden – und so Sicherheit, Effizienz und Compliance deutlich steigern.

- Check-in-Workflow: Einweisung wird fester Bestandteil der Zutrittskontrolle

- Datenübernahme: Stammdaten der Fremdfirma aus ERP-Systemen automatisiert übernehmen

- Zentrale Archivierung: Speicherung im Dokumentenmanagementsystem mit definierter Aufbewahrungsfrist

- Benachrichtigungssystem: Erinnerungen bei fälligen oder fehlenden Einweisungen

- Berichtsfunktion: Auswertungen zu durchgeführten Einweisungen für Audits und Management

- Schulungsplattformen: Kombination mit E-Learning oder Videoeinweisungen

FAQ zur Nutzung von Einweisungsprotokollen

Viele Unternehmen sind sich unsicher, wie Einweisungsprotokolle rechtssicher und gleichzeitig praktikabel eingesetzt werden können. Die folgenden häufig gestellten Fragen zeigen typische Stolpersteine – und wie man sie vermeidet. Ziel ist es, nicht nur den formalen Anforderungen zu genügen, sondern auch einen echten Mehrwert für Sicherheit und Organisation zu schaffen.

Ein korrekt angewendetes Einweisungsprotokoll ist nicht nur eine juristische Absicherung, sondern verbessert auch die Zusammenarbeit mit Fremdfirmen, verhindert Missverständnisse und trägt zur Unfallvermeidung bei. Es ersetzt keine Gefährdungsbeurteilung – ergänzt diese aber gezielt im operativen Alltag.

Die wichtigsten Fragen aus der Praxis lassen sich mit klaren Standards und digitalen Lösungen gut beantworten. Sie helfen, den Umgang mit Fremdfirmen dauerhaft zu professionalisieren und Inspektionen oder Audits gelassen entgegenzusehen.

Immer dann, wenn externe Dienstleister auf dem Betriebsgelände tätig sind. Besonders bei risikobehafteten Arbeiten wie Wartung, Bau oder Arbeiten mit Gefahrstoffen ist ein schriftliches Protokoll zwingend erforderlich.

Verantwortlich ist stets der Auftraggeber, also das beauftragende Unternehmen. Er muss sicherstellen, dass die Unterweisung durchgeführt, dokumentiert und von allen Beteiligten gegengezeichnet wird.

Nein. Eine rein mündliche Einweisung ist rechtlich nicht ausreichend. Es ist zwingend notwendig, die Unterweisung schriftlich mit einem Einweisungsprotokoll zu dokumentieren.

Ja, digitale Einweisungen sind zulässig, wenn die wesentlichen Anforderungen erfüllt werden: klare Inhalte, dokumentierte Teilnahme und eine rechtssichere Signatur (z. B. digital).

Mindestens 2 Jahre. Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen oder besonderen Risiken gilt eine verlängerte Aufbewahrungsfrist von bis zu 30 Jahren.

Ja. Während die allgemeinen Pflichten aus dem Arbeitsschutzgesetz für alle gelten, existieren branchenspezifische Vorgaben, z. B. im Bauwesen, Gesundheitssektor oder in der Chemieindustrie.

Durch den Einsatz digitaler, interaktiver Formulare sowie die Integration in Dokumentenmanagement- oder Zutrittssysteme. So wird eine revisionssichere Ablage und einfache Nachverfolgung gewährleistet.

Namen der eingewiesenen Personen, Firma, Verantwortliche, Einsatzbeschreibung, Gefahrenstellen, Schutzmaßnahmen, Verhaltensregeln, Notfallorganisation sowie Unterschriften von Einweisendem und Eingewiesenen.

Tipps zur Einführung im Unternehmen

Die Einführung eines standardisierten Einweisungsprotokolls ist ein wichtiger Schritt zur Professionalisierung der Zusammenarbeit mit Fremdfirmen. Damit das neue Verfahren im Alltag akzeptiert und gelebt wird, sollten Verantwortliche strukturiert und praxisnah vorgehen. Es reicht nicht aus, das Formular bereitzustellen – Schulung, Kommunikation und klare Zuständigkeiten sind genauso entscheidend.

Widerstände entstehen häufig durch unklare Prozesse oder den Eindruck zusätzlicher Bürokratie. Hier hilft es, von Anfang an die Vorteile zu betonen: Schutz vor Haftung, höhere Sicherheit, weniger Missverständnisse. Auch der Einsatz digitaler Vorlagen erleichtert den Einstieg erheblich – insbesondere durch mobile Nutzbarkeit und automatische Prüfung der Eingaben.

Ein gut geplanter Rollout sorgt dafür, dass alle Beteiligten – vom Projektleiter bis zum Empfang – ihre Rolle kennen. Besonders hilfreich ist ein Testlauf mit ausgewählten Fremdfirmen. So lassen sich Schwachstellen frühzeitig erkennen und beheben, bevor das neue Protokoll flächendeckend ausgerollt wird.

- Bestehende Prozesse analysieren und anpassen

- Verantwortlichkeiten klar benennen

- Digitale Lösung von Anfang an einplanen

- Personal schulen – auch für Sonderfälle

- Einführung intern kommunizieren und begründen

- Checklisten für Einweisende erstellen

- Pilotphase mit ausgewählten Fremdfirmen durchführen

- Feedback einholen und Formular ggf. optimieren

Fazit: Warum sich professionelle Einweisungsprotokolle lohnen

Ein sauber strukturiertes und rechtssicher dokumentiertes Einweisungsprotokoll ist kein bürokratischer Selbstzweck – es ist ein zentraler Baustein des betrieblichen Sicherheitsmanagements. Insbesondere bei Fremdfirmeneinsätzen schützt es das einweisende Unternehmen vor rechtlichen Konsequenzen, vermeidet Missverständnisse und schafft eine klare Kommunikationsgrundlage.

Die Vorteile reichen weit über die reine Nachweispflicht hinaus: Effizienz, Übersichtlichkeit, Wiederverwendbarkeit und Integration in bestehende Systeme sind nur einige Aspekte. Ein professionell gestaltetes PDF-Formular spart langfristig Zeit und Aufwand – insbesondere dann, wenn es interaktiv nutzbar ist.

Unternehmen, die Einweisungsprotokolle konsequent einsetzen und digitalisieren, steigern nicht nur die Sicherheit im Betrieb, sondern auch die Qualität ihrer Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern. So wird das Formular zum aktiven Werkzeug in der täglichen Praxis – und nicht zur reinen Formalität.