Einweisungsprotokoll für Heizungsanlagen – Anforderungen, Inbetriebnahme und typische Formulierungen

Das Einweisungsprotokoll für Heizungsanlagen dokumentiert die ordnungsgemäße Inbetriebnahme und die technische Übergabe an den Betreiber. Es enthält alle relevanten Informationen zu Anlageparametern, Bedienhinweisen und sicherheitsrelevanten Funktionen. Der Artikel erklärt den gesetzlichen Rahmen, typische Inhalte und die Anforderungen an Fachfirmen. Er gibt Hinweise zum Ablauf der Inbetriebnahme, warnt vor typischen Fehlern und liefert konkrete Formulierungsbeispiele. Der Text stellt außerdem den Mehrwert digitaler Protokolle heraus und zeigt Tools zur digitalen Erstellung. Für die Praxis gibt es Tipps zur rechtssicheren Archivierung und eine Muster-Vorlage. Unterschiede bei gewerblichen und privaten Anlagen werden beleuchtet. Der Artikel schließt mit einem umfangreichen FAQ und liefert wertvolle Tipps für die rechtssichere und professionelle Erstellung eines Einweisungsprotokolls für Heizungsanlagen.

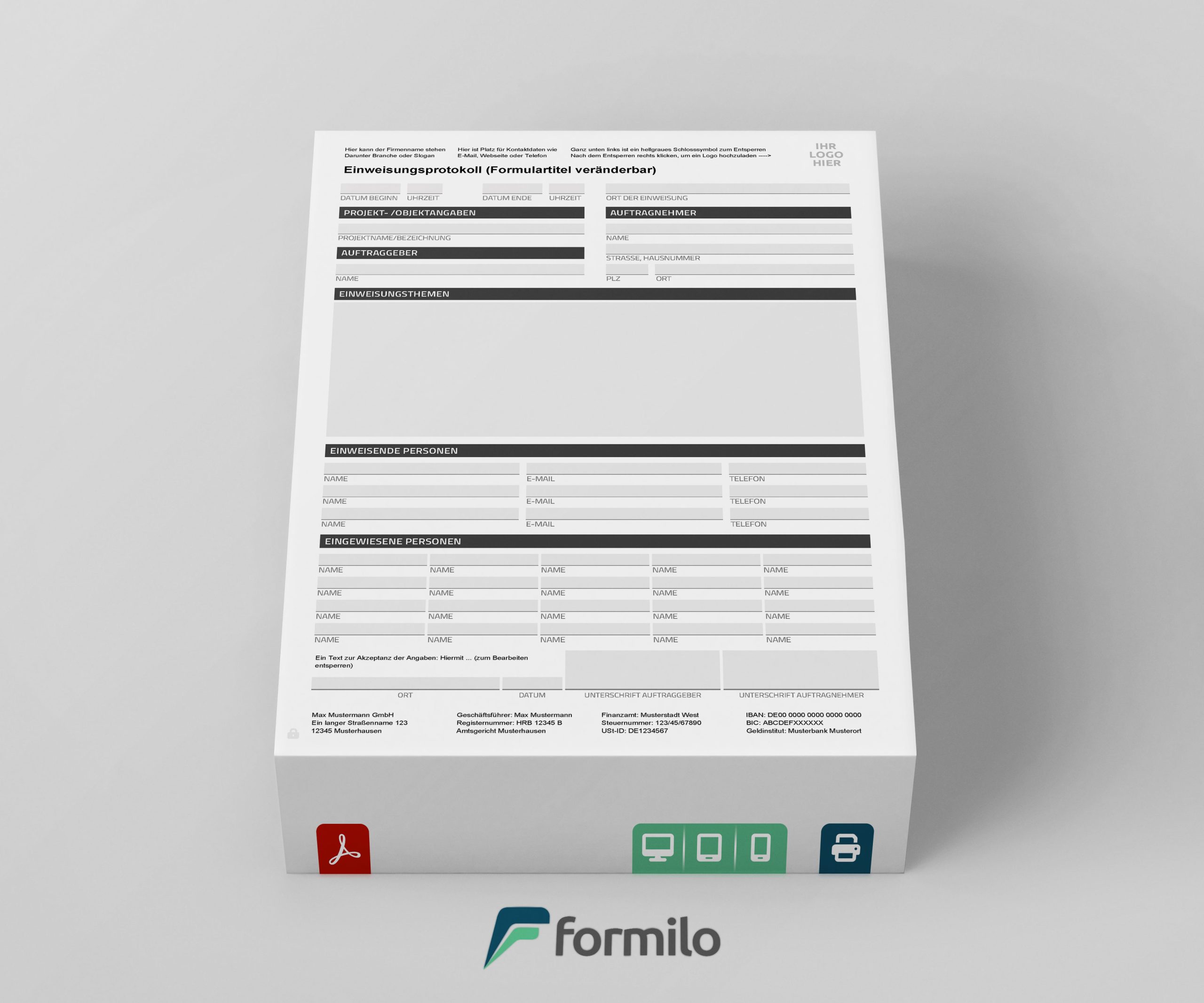

Sie benötigen eine Einweisungsprotokoll Vorlage?

Sie haben die Wahl zwischen einer fertigen Vorlage und individuell erstellten Formularen.

Einleitung: Bedeutung eines Einweisungsprotokolls für Heizungsanlagen

Für Installateure und Heizungsbauer ist das Protokoll ein zentrales Werkzeug, um die gesetzlich geforderten Nachweise zu erbringen und dem Betreiber alle relevanten Informationen zur Nutzung und Pflege der Anlage zu übergeben. Gleichzeitig wird mit dem Protokoll sichergestellt, dass die Anlage den technischen Vorgaben, Sicherheitsbestimmungen und energetischen Anforderungen entspricht. Auch Betreiber profitieren: Im Schadensfall oder bei behördlichen Prüfungen dient es als Beleg dafür, dass die Anlage korrekt übergeben und die Einweisung ordnungsgemäß durchgeführt wurde.

In der Praxis zeigen sich oft erhebliche Unterschiede in der Qualität von Einweisungsprotokollen – von knappen Checklisten bis zu umfangreichen, professionell gestalteten Formularen. Ein gut strukturiertes und vollständiges Protokoll schützt nicht nur vor Haftungsrisiken, sondern schafft Vertrauen beim Kunden und sorgt für eine klare Nachvollziehbarkeit der durchgeführten Maßnahmen. Dieser Beitrag gibt einen vollständigen Überblick über die Inhalte, Anforderungen, typischen Formulierungen und digitale Umsetzungsmöglichkeiten von Einweisungsprotokollen für Heizungsanlagen.

Gesetzliche Grundlagen und Vorschriften für Einweisungsprotokolle

Einweisungsprotokolle für Heizungsanlagen sind rechtlich nicht explizit vorgeschrieben, ergeben sich jedoch aus mehreren verbindlichen Vorschriften und Normen, die im Zusammenspiel eine Pflicht zur sachgerechten Übergabe und Dokumentation begründen. Zentral ist dabei die VDI 2035 sowie die EnEV/GEG in Verbindung mit den allgemeinen Regeln der Technik. Auch das Gebäudeenergiegesetz fordert bei der Inbetriebnahme energieverbrauchender Anlagen eine Dokumentation zur Einhaltung der Effizienz- und Sicherheitsstandards.

Für Fachbetriebe, insbesondere im Bereich SHK (Sanitär, Heizung, Klima), ist zudem die Einhaltung der DIN EN 12828 (Planung von Heizungsanlagen) sowie der DIN EN 14336 (Prüfung und Inbetriebnahme von Heizungsanlagen) maßgeblich. Verstöße gegen diese Normen können bei fehlender Dokumentation im Schadensfall zu Regressforderungen oder zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. Aus zivilrechtlicher Sicht dient das Protokoll zudem als Nachweis für die ordnungsgemäße Leistungserbringung gemäß BGB (§ 631 ff.).

Für Betreiber, die den ordnungsgemäßen Zustand ihrer Heizungsanlage nachweisen müssen – etwa bei Störungen, Wartungsintervallen oder behördlichen Prüfungen – stellt das Einweisungsprotokoll ein zentrales Beweisdokument dar. Besonders bei Förderprogrammen (z. B. BAFA, KfW) kann die Einhaltung der Dokumentationspflichten zur Voraussetzung für eine Auszahlung werden.

- VDI 2035 als technische Regel zur Vermeidung von Schäden durch Steinbildung und Korrosion

- DIN EN 14336: Anforderungen an die Durchführung der Inbetriebnahme

- DIN EN 12828: Grundlagen für die Planung von Heizungsanlagen

- GEG/EnEV: Gesetzliche Vorgaben zur energetischen Qualität und Dokumentation

- BGB § 631 ff.: Bedeutung des Protokolls im Werkvertragsrecht

- Belegfunktion bei Gewährleistungs- und Garantieansprüchen

- Relevanz bei behördlichen Abnahmen und Fachunternehmerbescheinigungen

- Notwendigkeit bei Fördermitteln und Zuschüssen (z. B. BAFA)

Aufbau und Struktur eines Einweisungsprotokolls

Ein professionell gestaltetes Einweisungsprotokoll für Heizungsanlagen folgt einer klaren Struktur, die sowohl technische Details als auch organisatorische Aspekte umfasst. Die Gliederung sollte so aufgebaut sein, dass alle Informationen systematisch erfasst und vom Anwender effizient ausgefüllt werden können. Dabei müssen gesetzliche und technische Anforderungen abgedeckt und gleichzeitig eine hohe Benutzerfreundlichkeit sichergestellt werden.

Die Struktur sollte so gewählt sein, dass sie sowohl für Fachkräfte als auch für Betreiber verständlich bleibt. Einheitliche Felder, logische Reihenfolgen und gut beschriftete Abschnitte sind entscheidend. Digitale Varianten profitieren zusätzlich von intelligenten Formularfeldern, automatischer Validierung und Hilfetexten.

Ein durchdachter Aufbau erleichtert nicht nur das Ausfüllen, sondern sichert auch eine vollständige Dokumentation und reduziert Rückfragen im Nachgang. Folgende Elemente gehören in ein vollständiges Einweisungsprotokoll:

- Allgemeine Anlageninformationen: Angaben zur Heizungsanlage wie Hersteller, Typ, Baujahr, Seriennummer, Standort und Projektbezug.

- Daten des ausführenden Betriebs: Firmenname, Ansprechpartner, Kontaktdaten, Meisternummer und Datum der Übergabe.

- Daten des Betreibers: Name, Anschrift, Kontaktmöglichkeit sowie Einverständniserklärung zur erfolgten Einweisung.

- Technische Inbetriebnahme: Dokumentation der Startparameter, Durchflussmengen, Druckverhältnisse, Temperaturwerte, Systembefüllung und Regelungseinstellungen.

- Sicherheitsprüfungen: Prüfung und Funktionsnachweis von Sicherheitseinrichtungen (z. B. Überdruckventil, Sicherheitsgruppe, Temperaturbegrenzer).

- Hinweise zur Bedienung und Wartung: Übergabe der Bedienungsanleitung, Hinweise zu Wartungsintervallen, Kontaktinformationen für den Service.

- Bestätigung der Einweisung: Unterschrift der Fachkraft und des Betreibers mit Datum sowie Hinweise zur weiteren Dokumentation.

Inhalte: Welche Informationen gehören ins Protokoll?

Ein vollständiges Einweisungsprotokoll für Heizungsanlagen muss weit mehr leisten als nur die Unterschrift von Betreiber und Fachbetrieb zu dokumentieren. Es enthält sämtliche Informationen, die für eine sichere, nachvollziehbare und regelkonforme Inbetriebnahme erforderlich sind. Die Inhalte orientieren sich an normativen Vorgaben, technischen Anforderungen und praxisrelevanten Informationen.

Wichtig ist dabei die Trennung zwischen dokumentierten technischen Werten, Hinweisen zur Bedienung sowie organisatorischen Angaben. Nur durch diese Trennung lässt sich gewährleisten, dass sowohl Fachpersonal als auch Laien mit dem Dokument umgehen können. Der Umfang hängt von der Art und Komplexität der Anlage ab – zentrale Heizsysteme mit hydraulischem Abgleich, Pufferspeicher oder Solareinbindung erfordern detailliertere Protokolle als einfache Etagenheizungen.

Die Inhalte lassen sich in folgende Kategorien gliedern:

- Anlagentechnik: Art der Heizungsanlage (z. B. Brennwertkessel, Wärmepumpe), verwendete Energiequelle, Nennleistung, Energieeffizienzklasse.

- Installationsparameter: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Betriebsdruck, Regelungsparameter, hydraulischer Abgleich.

- Systemkomponenten: Pufferspeicher, Mischer, Pumpen, Thermostate, Zirkulationsleitungen, Steuerungskomponenten.

- Füll- und Spülprotokoll: Angaben zur Wasserqualität, Füllmenge, Spülverfahren, Entlüftung, Filtereinsätze.

- Sicherheitsfunktionen: Überdruckventil, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Not-Aus-Schalter, Frostschutz.

- Dokumentation und Unterlagen: Übergabe von Bedienungsanleitung, Hydraulikschema, Schaltplan, Herstellerdatenblätter.

- Nutzerinformationen: Hinweise auf Bedienung, empfohlene Wartungsintervalle, Ansprechpartner bei Problemen.

- Rechtlicher Nachweis: Bestätigung der Einweisung, Unterschriften, Datum, Hinweise zur Aufbewahrungspflicht.

Anforderungen an die Fachfirma und ausführende Person

Die Erstellung und Durchführung eines Einweisungsprotokolls für Heizungsanlagen unterliegt klaren Anforderungen an die fachliche Qualifikation und Sorgfaltspflicht der ausführenden Firma. Nur wer über die nötige Sachkunde und eine entsprechende Betriebserlaubnis verfügt, darf Inbetriebnahmen technisch relevanter Anlagen wie Heizsysteme durchführen und dokumentieren. Eine mangelhafte oder unvollständige Einweisung kann haftungsrechtliche Folgen haben und den Betreiber in eine risikobehaftete Lage bringen.

Fachfirmen müssen nicht nur technisch einwandfrei arbeiten, sondern auch gewährleisten, dass die Bedienung der Anlage verständlich erklärt und vom Betreiber nachvollzogen werden kann. Die Verantwortung endet nicht mit der reinen Funktionsprüfung, sondern umfasst die vollumfängliche Übergabe aller sicherheits- und betriebsrelevanten Informationen.

Folgende Anforderungen sollten erfüllt sein:

- Eintragung in die Handwerksrolle gemäß § 7 HwO

- Abgeschlossene Ausbildung im SHK-Handwerk

- Kenntnis aktueller Normen wie DIN EN 14336 und VDI 2035

- Verwendung geprüfter und kalibrierter Messgeräte

- Nachvollziehbare Dokumentation aller Arbeitsschritte

- Verständliche Erklärung der Anlagenfunktionen gegenüber dem Betreiber

- Bereitschaft zur Beantwortung von Rückfragen des Kunden

- Haftung für fehlerhafte oder unvollständige Übergaben

Zeitpunkt und Ablauf der Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme einer Heizungsanlage markiert den Übergang vom Bau- oder Sanierungsprojekt in den regulären Anlagenbetrieb. Sie erfolgt grundsätzlich nach Abschluss aller Installationsarbeiten, sobald die Anlage technisch betriebsbereit ist. Dabei ist zu beachten, dass alle Komponenten korrekt installiert, geprüft und aufeinander abgestimmt sind – insbesondere bei Systemen mit Pufferspeichern, Solaranbindung oder mehrstufiger Regelung.

Der richtige Zeitpunkt für das Einweisungsprotokoll ist unmittelbar nach dem erfolgreichen technischen Hochfahren der Anlage. Es sollte nicht isoliert als Bürokratieaufgabe betrachtet werden, sondern als Teil der qualitätsgesicherten Übergabe. Idealerweise erfolgt die Einweisung im Beisein des Betreibers oder eines verantwortlichen Ansprechpartners, um Bedienung und Funktionsweise anschaulich zu vermitteln.

Der Ablauf umfasst zunächst eine Sichtprüfung und Funktionskontrolle aller sicherheitsrelevanten und steuerungstechnischen Komponenten. Danach folgt die erste vollständige Betriebsfahrt mit Messung und Protokollierung der relevanten Parameter. Parallel oder direkt im Anschluss wird die dokumentierte Einweisung durchgeführt. Die Unterschrift auf dem Einweisungsprotokoll bildet den offiziellen Abschluss und stellt die Verantwortung auf den Betreiber um – technisch, organisatorisch und rechtlich.

Häufige Fehler bei der Erstellung und wie man sie vermeidet

Einweisungsprotokolle werden in der Praxis oft unterschätzt – viele enthalten nur rudimentäre Angaben oder werden hastig erstellt, um den Projektabschluss zu dokumentieren. Das birgt erhebliche Risiken: Unklare oder fehlende Informationen können bei Störungen, Schäden oder rechtlichen Auseinandersetzungen fatale Folgen haben. Besonders kritisch wird es, wenn sicherheitsrelevante Aspekte nicht ausreichend dokumentiert sind.

Ein weiterer häufiger Fehler ist die Verwendung von veralteten Vordrucken oder nicht angepassten Standardformularen, die nicht dem tatsächlichen Anlagenaufbau entsprechen. Auch die fehlende Erläuterung gegenüber dem Betreiber oder nicht durchgeführte Kontrollmessungen zählen zu den typischen Schwachstellen. In Summe führen solche Mängel zu Unsicherheit beim Betreiber, Haftungsrisiken für die Fachfirma und einer lückenhaften Dokumentation.

Die folgenden Punkte zeigen typische Fehlerquellen und wie sie vermieden werden können:

- Unvollständige technische Angaben: Relevante Parameter wie Drücke, Temperaturen oder Regelungseinstellungen fehlen oder sind unleserlich.

- Fehlende Unterschriften: Ohne signierte Übergabe ist das Protokoll rechtlich nicht belastbar.

- Standardformulare ohne Anpassung: Formularfelder passen nicht zur installierten Technik oder lassen wichtige Optionen aus.

- Keine Bedienerklärung: Betreiber werden nicht oder nur oberflächlich eingewiesen, was zu Fehlbedienung führt.

- Keine Sichtprüfung dokumentiert: Visuelle Kontrolle sicherheitsrelevanter Bauteile fehlt oder wurde nicht bestätigt.

- Messwerte nicht kalibriert: Falsche Messergebnisse durch nicht geprüfte Geräte verfälschen das Protokoll.

Typische Formulierungen und Beispiele für Eintragungen

Eintragungen im Einweisungsprotokoll müssen verständlich, präzise und nachvollziehbar sein. Dabei geht es nicht um literarische Formulierungen, sondern um sachlich-technische Sprache, die sowohl fachlich korrekt als auch für den Betreiber verständlich sein muss. Vor allem Sicherheitsfunktionen, Betriebsgrenzen und Wartungshinweise sollten eindeutig benannt werden. Vage Aussagen wie „Anlage läuft gut“ oder „Übergabe erfolgt“ sind unbrauchbar.

Auch für spätere Dritte (z. B. Prüfer, Versicherer oder Fachfirmen im Störungsfall) ist die Nachvollziehbarkeit entscheidend. Deshalb sollten alle Werte, Zustände und Hinweise mit Datum, Uhrzeit und konkreten Begriffen festgehalten werden. Einheitliche, professionelle Formulierungen geben dem Protokoll zudem Seriosität und fördern die rechtliche Absicherung.

Die folgenden Formulierungsbeispiele helfen beim praxisnahen und rechtssicheren Ausfüllen:

- Inbetriebnahme: „Anlage am 22.04.2025 um 10:45 Uhr mit einem Systemdruck von 1,8 bar gestartet. Keine Undichtigkeiten festgestellt.“

- Sicherheitsprüfung: „Überdruckventil bei 2,5 bar ausgelöst – Funktion einwandfrei. Temperaturbegrenzer löst bei 95 °C aus, getestet mit Heißwasserzufuhr.“

- Wasserqualität: „Füllwasser gemäß VDI 2035 analysiert. Leitfähigkeit 200 µS/cm, pH-Wert 8,5 – dokumentiert und freigegeben.“

- Bedienerklärung: „Regelung, Heizkurve und Störungsanzeige vorgeführt und durch Betreiber nachvollzogen. Bedienungsanleitung übergeben.“

- Hinweis zur Wartung: „Nächster Service empfohlen in 12 Monaten oder bei Unterschreitung des Mindestdrucks von 1,2 bar. Hinweis wurde erläutert.“

- Bestätigung: „Betreiber hat die Funktionsweise verstanden und bestätigt den ordnungsgemäßen Zustand der Heizungsanlage. Unterschrift erfolgt.“

Digitale Einweisungsprotokolle: Vorteile, Tools und Einsatz in der Praxis

Digitale Einweisungsprotokolle setzen sich zunehmend durch, weil sie den Dokumentationsprozess effizienter, sicherer und nachvollziehbarer machen. Statt handschriftlich ausgefüllter Formulare kommen interaktive PDF-Dateien, Tablet-Anwendungen oder webbasierte Tools zum Einsatz. Diese ermöglichen strukturierte Eingaben, automatische Validierungen, Pflichtfeldprüfungen und die Integration von Fotos oder Messdaten in Echtzeit.

Besonders bei wiederkehrenden Protokollen und größeren Projekten spart die digitale Variante Zeit und vermeidet typische Fehler wie unleserliche Einträge, vergessene Angaben oder fehlende Unterschriften. Viele Tools bieten zudem eine direkte Ablage in digitalen Kundenakten oder Cloud-Systemen – inklusive revisionssicherer Archivierung. In Kombination mit Messgeräten oder QR-Codes lassen sich sogar vollautomatisierte Datenerfassungen realisieren.

In der Praxis bedeutet das: weniger Papier, höhere Transparenz, schnellere Bearbeitungszeiten und professionelle Kommunikation mit Kunden und Behörden.

- Automatische Prüfungen auf Vollständigkeit

- Digitale Unterschrift auf Tablet oder Smartphone

- Einbindung von Fotos und Messwerten

- Weniger Aufwand bei der Ablage und Archivierung

- Mobile Erfassung auch ohne Internetverbindung

- Vordefinierte Textbausteine und Dropdown-Menüs

- PDF-Export mit fester Formatierung und Schutzfunktionen

- Integration in bestehende ERP- oder CRM-Systeme

Verwendung in der Praxis: Kontrolle, Archivierung und rechtliche Sicherheit

In der betrieblichen Praxis erfüllt das Einweisungsprotokoll gleich mehrere Funktionen: Es dokumentiert nicht nur die erfolgte Einweisung, sondern sichert auch rechtlich ab, dass die Anlage in einem einwandfreien Zustand übergeben wurde. Das schützt sowohl den Fachbetrieb vor ungerechtfertigten Reklamationen als auch den Betreiber im Schadensfall. Im Zweifelsfall dient das Protokoll als Nachweis, dass die Einhaltung technischer und sicherheitsrelevanter Standards gewährleistet wurde.

Für Handwerksbetriebe bedeutet das eine gestiegene Verantwortung im Umgang mit dieser Dokumentation. Die Inhalte des Protokolls müssen dauerhaft nachvollziehbar, vollständig und lesbar archiviert werden. Papierprotokolle werden idealerweise digitalisiert, digitale Protokolle in revisionssicheren Ablagesystemen gespeichert. Fristen zur Aufbewahrung ergeben sich aus der Gewährleistungsdauer und betragen in der Regel fünf bis zehn Jahre – abhängig vom Vertragsverhältnis und Gewerk.

Bei Wartungsintervallen, Behördenkontrollen oder im Versicherungsfall sind gut dokumentierte und jederzeit abrufbare Protokolle ein deutlicher Vorteil. Sie schaffen Transparenz, stärken die Position aller Beteiligten und können bei komplexen Anlagenverläufen auch Jahre später wertvolle Hinweise liefern. Gerade in öffentlich geförderten Bauvorhaben ist die saubere Archivierung heute Standard und Voraussetzung für Fördergeldauszahlungen.

Einweisungsprotokoll für Heizungsanlagen als Bestandteil der Dokumentation

Das Einweisungsprotokoll ist nicht isoliert zu betrachten, sondern fester Bestandteil der Gesamtanlagendokumentation. Es ergänzt technische Unterlagen wie Hydraulikschema, Bedienungsanleitungen und Einstellprotokolle. In dieser Kombination ergibt sich ein vollständiges Bild über den technischen Zustand der Heizungsanlage zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Gerade bei komplexen Systemen mit mehreren Komponenten ist diese vollständige Dokumentation für Betreiber, Wartungsfirmen und Prüfer unerlässlich.

In öffentlichen Ausschreibungen, bei gewerblichen Bauprojekten und fördermittelgestützten Maßnahmen ist die Übergabe vollständiger Dokumentationen in der Regel vertraglich vorgeschrieben. Auch private Bauherren legen zunehmend Wert auf strukturierte Unterlagen, um bei Störungen oder Fragen gezielt auf Informationen zugreifen zu können.

Folgende Aspekte sprechen für die feste Integration des Protokolls in die Dokumentationsmappe:

- Übersicht über durchgeführte Messungen und Prüfschritte

- Nachvollziehbarkeit von Einstellwerten und Funktionsprüfungen

- Ergänzung zu Bedienungs- und Wartungshinweisen

- Rechtssicherheit durch Unterschriften und Zeitstempel

- Verweis auf übergebene Anlagenteile und Zubehör

- Vergleichbarkeit bei späteren Wartungsmaßnahmen

- Transparenz für Folgefirmen bei Umbauten oder Erweiterungen

- Erfüllung von Anforderungen in Ausschreibungen oder Förderprogrammen

Vorlage: Aufbau eines Musterprotokolls für Heizungsanlagen

Ein standardisiertes Musterprotokoll hilft Fachfirmen, alle relevanten Informationen übersichtlich zu erfassen und nichts zu vergessen. Dabei ist es wichtig, eine einheitliche Struktur zu nutzen, die sowohl technischen Anforderungen gerecht wird als auch benutzerfreundlich für den Anwender ist. Ideal ist eine Kombination aus fest definierten Feldern, Auswahlmöglichkeiten (z. B. Dropdowns), Freitextfeldern und Unterschriftsbereichen. Im digitalen Bereich können interaktive PDF-Vorlagen oder Webformulare verwendet werden.

Ein solches Protokoll sollte alle Abschnitte enthalten, die für den sicheren Betrieb, die rechtliche Absicherung und die spätere Nachvollziehbarkeit notwendig sind. Die Verwendung eines professionell gestalteten Vordrucks spart Zeit, sorgt für Vollständigkeit und erhöht die Akzeptanz beim Betreiber. Der folgende Aufbau dient als bewährte Grundlage für ein Praxisformular.

Elemente einer professionellen Vorlage können wie folgt aussehen:

- Deckblatt: Titel des Protokolls, Logo, Projektbezug, Version, Datum

- Anlagendaten: Typ, Hersteller, Seriennummer, Baujahr, Ort der Anlage

- Fachfirma & Ansprechpartner: Name, Adresse, Telefon, E-Mail, Meisterzeichen

- Betreiberdaten: Name, Anschrift, Ansprechpartner vor Ort, Telefonnummer

- Messwerte & Einstellungen: Systemdruck, Temperaturen, Heizkurve, Regelungseinstellungen

- Sicherheitsprüfung: Prüfergebnisse zu Überdruckventil, Not-Aus, Temperaturbegrenzer

- Einweisung & Hinweise: Bedienerklärung, übergebene Unterlagen, Wartungsempfehlung

- Unterschriften & Datum: Fachfirma, Betreiber, optional Zeuge oder Bauleiter

Unterschiede zwischen privaten, gewerblichen und öffentlichen Anlagen

Die Anforderungen an Einweisungsprotokolle unterscheiden sich je nach Art der Heizungsanlage und dem Einsatzbereich erheblich. Während im privaten Bereich oft Standardlösungen mit reduziertem Dokumentationsaufwand ausreichen, gelten für gewerbliche und insbesondere öffentliche Anlagen strenge Vorgaben hinsichtlich Nachweisführung, Sicherheitsprüfung und formaler Ausgestaltung. Dies betrifft sowohl die inhaltliche Tiefe der Eintragung als auch die Struktur und Archivierung der Protokolle.

Bei gewerblichen Anlagen stehen Betriebssicherheit und Verfügbarkeit im Vordergrund. Hier sind ausführlichere Prüfungen, Messreihen und Übergabedokumentationen notwendig. In öffentlichen Gebäuden – z. B. Schulen oder Verwaltungseinrichtungen – unterliegt die Protokollführung zusätzlichen Anforderungen, etwa im Hinblick auf Brandschutz, Barrierefreiheit oder Wartungspflichten. Oftmals ist die Einhaltung konkreter Normen und die Vorlage des Protokolls gegenüber Behörden verpflichtend.

Ein weiterer Unterschied liegt in der Systemkomplexität: Während private Anlagen häufig aus einem Wärmeerzeuger mit Standardregelung bestehen, sind in größeren Objekten komplexe hydraulische Verteilungen, Puffersysteme, Fernwärmeanschlüsse oder Gebäudeleittechniken integriert. Das spiegelt sich direkt im Umfang und Detailgrad der Einweisungsprotokolle wider. Wer hier mit pauschalen Vorlagen arbeitet, riskiert Lücken in der Dokumentation und potenzielle Haftungsprobleme.

Tipps für die rechtssichere Formulierung

Ein Einweisungsprotokoll erfüllt nur dann seine Funktion, wenn es rechtlich belastbar und inhaltlich eindeutig ist. Die Wahl der Formulierungen spielt dabei eine zentrale Rolle: Unklare Aussagen, fehlende Zeitangaben oder interpretationsbedürftige Begriffe können im Schadensfall zu Nachteilen für Fachfirmen oder Betreiber führen. Ziel muss es sein, klare, objektive und vollständige Angaben zu machen, die auch für Dritte nachvollziehbar sind – selbst Jahre nach der Inbetriebnahme.

Auch sollten Formulierungen genutzt werden, die weder unzulässige Versprechen enthalten noch Verantwortlichkeiten verschleiern. Aussagen wie „Der Betreiber wurde umfassend eingewiesen“ sind nicht nur zu pauschal, sondern auch angreifbar. Besser sind konkrete Angaben über Inhalte, Dauer und Reaktion des Betreibers.

Die folgenden Tipps helfen, die Formulierungen im Protokoll rechtssicher zu gestalten:

Verwende neutrale, beschreibende Sprache statt Bewertungen

Jede Angabe mit Datum und Uhrzeit ergänzen

Unterschriftenfelder klar mit Namen und Funktion versehen

Verzichte auf juristisch unsaubere Begriffe wie „einwandfrei“ ohne Erläuterung

Formulierungen immer mit gemessenen oder beobachtbaren Fakten belegen

Alle übergebenen Dokumente einzeln auflisten und bestätigen lassen

Hinweise an den Betreiber klar benennen und nicht nur allgemein vermerken

Protokolle im Nachgang nicht mehr handschriftlich verändern

FAQ zum Thema Einweisungsprotokoll Heizungsanlage

Rund um das Einweisungsprotokoll für Heizungsanlagen gibt es immer wieder Fragen – von technischen Details bis hin zu rechtlichen Aspekten. Im folgenden Abschnitt finden sich die häufigsten Fragen aus der Praxis samt konkreten Antworten, die Klarheit schaffen und Unsicherheiten vermeiden helfen. Die FAQs sind besonders hilfreich für Fachfirmen, Betreiber und Planer, die Wert auf eine rechtssichere und vollständige Protokollführung legen.

Ein gut dokumentiertes Protokoll ist nicht nur eine Pflichtaufgabe, sondern auch eine Chance: Es schützt vor unnötigen Reklamationen, hilft bei Wartungsarbeiten und zeigt dem Kunden professionelle Arbeitsweise. Die folgenden Punkte beantworten zentrale Fragen zur Erstellung, Nutzung und Archivierung von Einweisungsprotokollen.

Nein, aber es ergibt sich aus den allgemeinen Regeln der Technik und ist im Haftungsfall faktisch verpflichtend.

Mindestens Anlagenparameter, Sicherheitsfunktionen, Hinweise zur Bedienung sowie Unterschriften von Fachfirma und Betreiber.

In der Regel mindestens fünf Jahre, bei öffentlichen oder gewerblichen Anlagen bis zu zehn Jahre.

Nein. Nach der Übergabe ist das Dokument schreibgeschützt zu archivieren. Änderungen bedürfen einer neuen Version mit klarer Kennzeichnung.

Möglichst zeitnah eine Ersatzversion ausfüllen lassen, sofern technische Daten und Übergabe rekonstruierbar sind.

Ja, viele Verbände, Hersteller und Anbieter wie Formilo stellen branchentaugliche Musterprotokolle zur Verfügung.