Einweisungsprotokoll für Mitarbeiter – Aufbau, Personalunterweisung und Dokumentationspflicht

Ein Einweisungsprotokoll ist ein zentrales Dokument zur Erfassung von Unterweisungen am Arbeitsplatz. Es dient sowohl der rechtlichen Absicherung als auch der systematischen Wissensvermittlung. Im Artikel wird erläutert, was ein Einweisungsprotokoll ist, welche rechtlichen Pflichten damit verbunden sind und wie ein solches Dokument aufgebaut sein sollte. Zudem wird aufgezeigt, welche Inhalte hineingehören, wer die Verantwortung für die Unterweisung trägt und wie oft diese durchgeführt werden sollte. Ein Vergleich zwischen digitalen und analogen Varianten verdeutlicht die Vor- und Nachteile beider Optionen. Darüber hinaus enthält der Beitrag Hinweise zu häufigen Fehlern, ein praktisches Muster zur Orientierung und beschreibt, wie Formilo individuelle Einweisungsformulare erstellt. Die Leser erhalten konkrete Tipps für die Einführung im Betrieb und praxisnahe Beispiele aus Unternehmen. Abschließend werden häufig gestellte Fragen beantwortet und kompakte Fakten bereitgestellt.

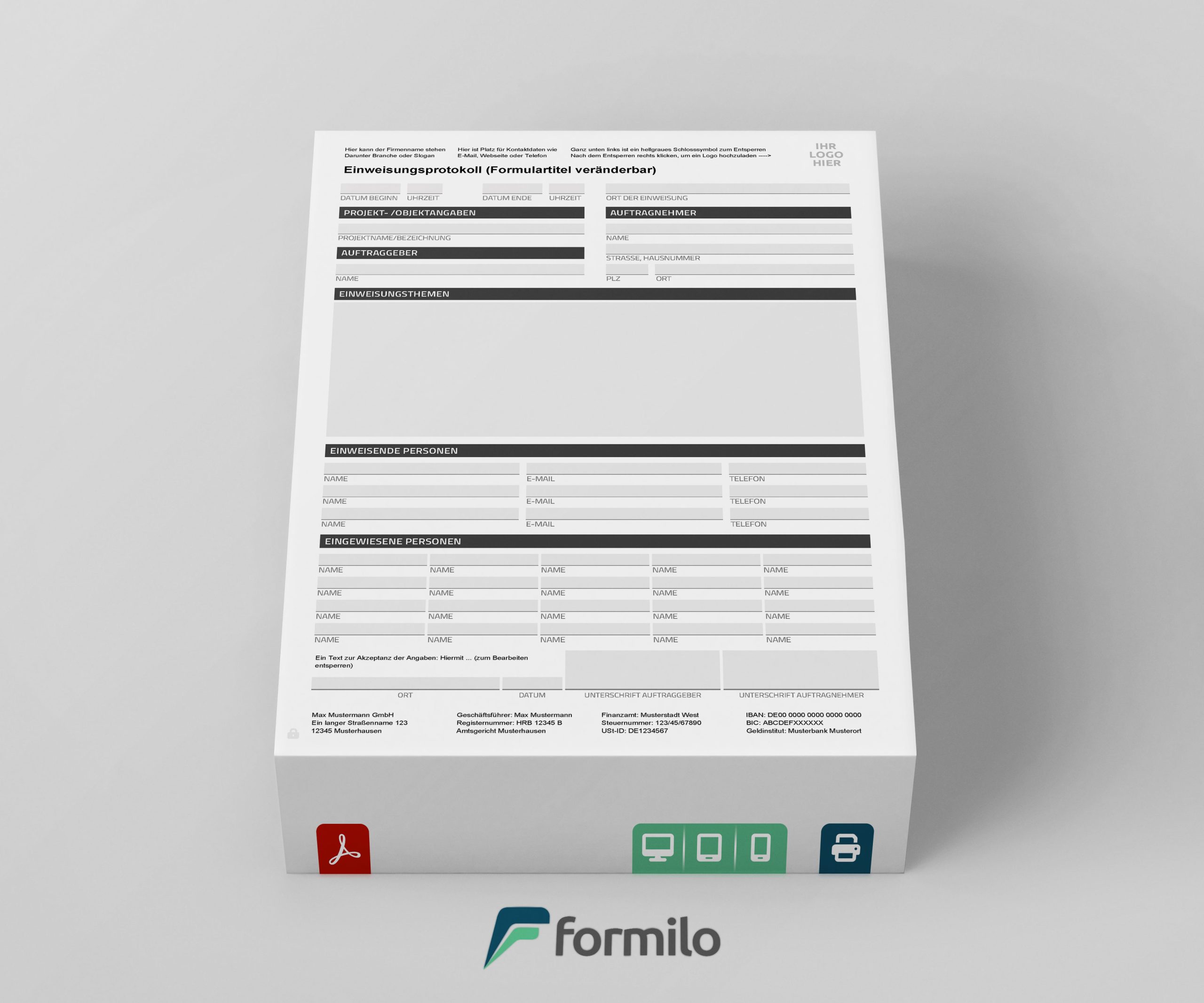

Sie benötigen eine Einweisungsprotokoll Vorlage?

Sie haben die Wahl zwischen einer fertigen Vorlage und individuell erstellten Formularen.

Einleitung: Warum ein Einweisungsprotokoll wichtig ist

In vielen Unternehmen wird die Bedeutung dieser Dokumentation unterschätzt. Dabei kann ein fehlender Nachweis im Ernstfall, etwa bei einem Arbeitsunfall oder einer Kontrolle durch die Berufsgenossenschaft, zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Konsequenzen führen. Ein professionell erstelltes Einweisungsprotokoll schafft Klarheit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit – für beide Seiten. Darüber hinaus unterstützt es einheitliche Qualitätsstandards bei der Einarbeitung und sorgt für transparente Prozesse im Personalmanagement.

Gerade bei technischen Geräten, sicherheitsrelevanten Tätigkeiten oder komplexen Arbeitsabläufen ist eine lückenlose Unterweisung entscheidend. Ein durchdachtes Protokoll verhindert Missverständnisse, schützt Mitarbeiter vor Unfällen und hilft, betriebliche Standards einzuhalten. Arbeitgeber, die auf eine konsequente Dokumentation setzen, signalisieren Verlässlichkeit und eine ernsthafte Umsetzung ihrer Fürsorgepflicht.

- Belegt die Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Unterweisungen

- Reduziert das Haftungsrisiko für den Arbeitgeber

- Erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz

- Schafft klare und nachvollziehbare Strukturen

- Fördert die Einhaltung betrieblicher Standards

- Wird bei Kontrollen durch Berufsgenossenschaften verlangt

- Unterstützt bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter

- Stärkt das Vertrauen der Mitarbeiter in den Arbeitsschutz

Begriffsdefinition: Was ist ein Einweisungsprotokoll?

Ein Einweisungsprotokoll ist ein standardisiertes Dokument, das den Inhalt und Ablauf einer betrieblichen Unterweisung schriftlich festhält. Es dient als Nachweis darüber, dass ein Mitarbeiter ordnungsgemäß in sicherheitsrelevante oder aufgabenbezogene Themen eingewiesen wurde. Der Begriff umfasst sowohl die Vorbereitung, Durchführung als auch die Dokumentation der Einweisung. Dabei kann es sich um Themen wie Arbeitsschutz, Maschinenbedienung, Hygieneregeln, Brandschutz, Datenschutz oder interne Abläufe handeln.

Der Begriff wird häufig in Verbindung mit gesetzlichen Vorschriften aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) oder branchenspezifischen Normen verwendet. Ein vollständiges Einweisungsprotokoll enthält nicht nur Informationen über Ort, Datum, Inhalte und Beteiligte, sondern auch die Unterschriften aller Personen, die an der Unterweisung beteiligt waren.

Einweisungsprotokolle werden in Unternehmen aller Größen eingesetzt – von kleinen Handwerksbetrieben bis zu Konzernen. Sie tragen zur Rechtssicherheit bei, schaffen Transparenz und sind Bestandteil eines strukturierten Einarbeitungsprozesses.

- Rechtlicher Nachweis: Dokumentiert, dass eine arbeitsrechtlich relevante Unterweisung stattgefunden hat

- Schutzinstrument: Dient der Absicherung im Falle von Arbeitsunfällen oder Prüfungen

- Strukturhilfe: Unterstützt bei der standardisierten Durchführung von Unterweisungen

- Teil des Arbeitsschutzes: Häufig vorgeschrieben durch gesetzliche Arbeitsschutzbestimmungen

- Inhaltliche Gliederung: Listet relevante Themen, Maßnahmen und Hinweise zur Tätigkeit auf

- Verbindliches Dokument: Mit Unterschrift von einweisender Person und Mitarbeiter rechtskräftig

Rechtliche Grundlagen und Dokumentationspflicht

Einweisungsprotokolle sind keine bloße Formalität, sondern gesetzlich verpflichtend. Sie stützen sich auf zentrale Vorschriften wie das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG). Diese Normen verlangen von Arbeitgebern, ihre Beschäftigten regelmäßig über Gefahren, Schutzmaßnahmen und korrekte Verhaltensweisen zu informieren und die Unterweisung nachvollziehbar zu dokumentieren.

Besonders im Falle eines Arbeitsunfalls oder bei Überprüfungen durch Berufsgenossenschaften und Behörden müssen Unternehmen nachweisen, dass die betreffenden Mitarbeiter korrekt eingewiesen wurden. Eine mündliche Erklärung reicht nicht aus – der Nachweis muss schriftlich oder digital nachvollziehbar sein. Ohne Einweisungsprotokoll drohen empfindliche Strafen, zivilrechtliche Haftung und im Extremfall strafrechtliche Konsequenzen für die Unternehmensleitung.

Ein lückenlos geführtes Einweisungsprotokoll schützt nicht nur den Arbeitgeber, sondern auch die Mitarbeiter. Es sorgt dafür, dass sicherheitsrelevante Aspekte bei der Einarbeitung nicht vergessen werden, standardisiert die betriebliche Kommunikation und schafft rechtliche Klarheit im Streitfall. Arbeitgeber sind daher gut beraten, auf eine regelmäßige und formgerechte Dokumentation zu achten – auch bei bereits erfahrenen oder langjährigen Mitarbeitern, denn auch sie müssen bei veränderten Bedingungen erneut unterwiesen werden.

Inhalte eines vollständigen Einweisungsprotokolls

Ein vollständiges Einweisungsprotokoll ist mehr als nur ein Blatt Papier mit ein paar Unterschriften. Es enthält strukturierte und nachvollziehbare Angaben zu allen relevanten Aspekten der Unterweisung. Der Aufbau sollte so gestaltet sein, dass jede Einweisung individuell angepasst, aber gleichzeitig einheitlich dokumentiert werden kann. Neben den Stammdaten zur Person und zum Unternehmen müssen insbesondere die Inhalte der Unterweisung klar benannt werden.

Für Unternehmen ist es wichtig, keine allgemeinen Floskeln zu verwenden, sondern konkret zu dokumentieren, welche Themen besprochen wurden. Nur so kann im Ernstfall nachvollzogen werden, dass über Gefahren und Pflichten tatsächlich informiert wurde. Gute Protokolle enthalten auch eine Möglichkeit zur Bestätigung, dass der Mitarbeiter alle Inhalte verstanden hat und Fragen stellen konnte.

Die folgenden Bestandteile sollten in keinem Einweisungsprotokoll fehlen. Sie stellen sicher, dass das Formular vollständig, rechtskonform und im Alltag auch wirklich brauchbar ist.

- Datum und Ort der Einweisung: Klare Angabe, wann und wo die Unterweisung stattgefunden hat

- Name und Funktion der eingewiesenen Person: Personalisiert für rechtssicheren Nachweis

- Unterweisungsinhalte im Detail: Konkrete Themen wie Arbeitsmittel, Gefahren, Schutzmaßnahmen

- Einweisende Person: Nennung inklusive Funktion, ggf. mit Qualifikationsnachweis

- Bestätigung der Verständlichkeit: Checkbox oder Unterschrift, dass Inhalte verstanden wurden

- Freitextfeld für individuelle Hinweise: Raum für ergänzende betriebliche Besonderheiten

Aufbau und Gliederung: So strukturieren Sie ein Einweisungsprotokoll sinnvoll

Der formale Aufbau eines Einweisungsprotokolls beeinflusst maßgeblich dessen Lesbarkeit und Anwendbarkeit im Arbeitsalltag. Ein guter Aufbau ist nicht überfrachtet, aber enthält alle notwendigen Informationen logisch angeordnet. Besonders wichtig ist eine klare Trennung von allgemeinen Angaben, inhaltlichen Unterweisungspunkten und rechtsverbindlichen Bestätigungen. Ein strukturiertes Formular hilft sowohl bei der Durchführung als auch bei späteren Nachweisen und Prüfungen.

Die Abschnitte sollten so angeordnet sein, dass der Nutzer schrittweise durch das Protokoll geführt wird – beginnend mit organisatorischen Angaben, über die eigentlichen Inhalte bis hin zur Unterschriftensektion. Die Lesbarkeit erhöht sich durch eine saubere Gestaltung, ausreichend Abstand zwischen den Bereichen und gegebenenfalls durch Hilfetexte oder Tooltips bei digitalen Formularen.

Je nach Einsatzzweck und Zielgruppe kann die Struktur leicht angepasst werden. Bei regelmäßig wiederkehrenden Einweisungen empfiehlt sich beispielsweise ein Mehrfachformular mit Abschnittskennzeichnungen und Wiederholungsvermerken.

- Überschrift und eindeutiger Formularname

- Block für Mitarbeiterdaten und organisatorische Angaben

- Abschnitt zur Tätigkeitsbeschreibung

- Checkliste oder Freitextfeld für die Inhalte der Unterweisung

- Felder für Datum, Ort und einweisende Person

- Unterschriftsfelder für beide Seiten

- Hinweistext zur Rechtsgültigkeit

- Optionale Felder für ergänzende Bemerkungen

Typische Fehler beim Erstellen eines Einweisungsprotokolls

Auch wenn Einweisungsprotokolle in vielen Unternehmen eingesetzt werden, sind sie nicht immer korrekt oder vollständig ausgefüllt. Häufig schleichen sich Fehler ein, die im Ernstfall schwerwiegende Folgen haben können. Oft werden zu allgemeine Formulierungen verwendet, relevante Inhalte nicht dokumentiert oder Unterschriften vergessen. Dadurch verliert das Dokument seine Beweiskraft.

Ein weiterer häufiger Fehler besteht darin, Einweisungen nur einmalig bei Arbeitsbeginn durchzuführen und nicht zu aktualisieren, wenn sich Aufgaben, Prozesse oder gesetzliche Anforderungen ändern. In vielen Fällen fehlt außerdem eine standardisierte Vorlage – stattdessen kursieren verschiedene, uneinheitliche Versionen im Unternehmen, was die Nachverfolgbarkeit und Vergleichbarkeit erschwert.

Zuletzt sind unleserliche oder handschriftlich fehlerhafte Einträge ein Problem. Auch Scans in schlechter Qualität oder fehlende digitale Backups können dafür sorgen, dass das Protokoll im Bedarfsfall nicht anerkannt wird. Ein technisch und inhaltlich einwandfreies Protokoll ist daher entscheidend, um die rechtlichen Anforderungen zu erfüllen und Mitarbeiter nachhaltig zu schützen.

Wer muss einweisen und protokollieren?

Die Verantwortung für die Einweisung und die damit verbundene Protokollierung liegt grundsätzlich beim Arbeitgeber. In der Praxis wird diese Aufgabe jedoch häufig an Vorgesetzte, Sicherheitsbeauftragte oder ausgebildete Fachkräfte delegiert. Entscheidend ist, dass die einweisende Person fachlich geeignet und mit der Tätigkeit sowie den damit verbundenen Gefährdungen vertraut ist. Auch das rechtliche Bewusstsein für die Bedeutung der Unterweisung sollte vorhanden sein.

Der einweisenden Person kommt eine Schlüsselrolle zu. Sie muss nicht nur Inhalte sachlich richtig vermitteln, sondern auch sicherstellen, dass die Mitarbeiter die Informationen verstanden haben. Je nach Branche und Art der Tätigkeit können auch externe Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder Betriebsärzte eingebunden werden – insbesondere bei besonderen Gefährdungen oder hochkomplexen Arbeitsabläufen.

Unabhängig davon, wer konkret einweist: Der Arbeitgeber bleibt in der Verantwortung. Deshalb ist es essenziell, dass die Durchführung und Dokumentation der Unterweisung sorgfältig erfolgt und die Befugnisse eindeutig geregelt sind.

- Arbeitgeber: Trägt die Gesamtverantwortung für Durchführung und Protokollierung

- Vorgesetzte: Häufige Delegation der Einweisung an fachlich übergeordnete Personen

- Sicherheitsbeauftragte: Fachlich qualifiziert und mit relevanten Gefährdungen vertraut

- Fachkräfte für Arbeitssicherheit: Oft zuständig bei technischen oder sicherheitsrelevanten Themen

- Betriebsärzte: Eingebunden bei gesundheitsbezogenen Unterweisungen

- Externe Dienstleister: Möglich, sofern sie fachlich und rechtlich geeignet sind

Wie oft und wann sollten Einweisungen dokumentiert werden?

Einweisungen sind keine einmalige Angelegenheit. Die rechtlichen Vorschriften fordern regelmäßige Unterweisungen sowie zusätzliche Einweisungen bei bestimmten Anlässen. Die Dokumentation jeder dieser Maßnahmen ist verpflichtend. Nur so kann der Arbeitgeber im Ernstfall belegen, dass seiner Pflicht zur Unterrichtung nachgekommen wurde. Empfehlenswert ist ein fester jährlicher Turnus, ergänzt durch anlassbezogene Einweisungen.

Zu den typischen Auslösern für eine (erneute) Einweisung gehören neue Tätigkeiten, Änderungen im Arbeitsablauf, neue Maschinen oder Arbeitsmittel, gesetzliche Neuerungen oder sicherheitsrelevante Vorkommnisse wie Unfälle oder Beinaheunfälle. Auch bei Wiedereinstieg nach längerer Abwesenheit – etwa nach Krankheit oder Elternzeit – sollte eine Aktualisierung der Unterweisung erfolgen.

Wird die Einweisung nicht oder nur unzureichend dokumentiert, fehlt der rechtliche Nachweis. Das kann im Schadensfall zu erheblichen Problemen führen. Deshalb gilt: Lieber einmal zu viel dokumentieren als zu wenig.

Bei Arbeitsantritt neuer Mitarbeiter

Nach längerer Abwesenheit (z. B. Krankheit, Elternzeit)

Beim Wechsel der Tätigkeit oder Abteilung

Bei Einführung neuer Maschinen oder Geräte

Nach Änderungen im Arbeitsablauf oder bei Prozessen

Bei neuen gesetzlichen Vorschriften oder Sicherheitsregeln

Nach Unfällen oder Beinaheunfällen

Regelmäßig, mindestens einmal jährlich

Digitale vs. analoge Protokolle: Vor- und Nachteile

Die Wahl zwischen digitalen und analogen Einweisungsprotokollen hängt von den betrieblichen Abläufen, technischen Voraussetzungen und rechtlichen Anforderungen ab. Während klassische Papierprotokolle immer noch weit verbreitet sind, setzen sich digitale Lösungen zunehmend durch – nicht nur aus Gründen der Effizienz, sondern auch wegen ihrer besseren Nachvollziehbarkeit, Archivierung und Automatisierbarkeit. Beide Varianten haben ihre Berechtigung, weisen aber unterschiedliche Stärken und Schwächen auf.

Digitale Protokolle lassen sich schneller ausfüllen, einfacher archivieren und automatisiert weiterverarbeiten. Sie sind ideal für Unternehmen mit einem hohen Verwaltungsaufwand oder dezentralen Strukturen. Viele Tools ermöglichen Erinnerungsfunktionen, revisionssichere Speicherung oder eine direkte Integration in Dokumentationssysteme. Auch mobile Nutzung über Tablets oder Smartphones ist problemlos möglich – etwa auf Baustellen oder bei Außendiensten.

Analoge Protokolle hingegen sind ohne technische Vorkenntnisse sofort einsetzbar und erfordern keine Geräte, Software oder Infrastruktur. Sie sind deshalb besonders für kleinere Betriebe ohne digitale Prozesse attraktiv. Ihre Schwäche liegt jedoch in der manuellen Archivierung, mangelnden Durchsuchbarkeit und dem Risiko des Verlusts oder unleserlicher Einträge. In rechtlich sensiblen Bereichen sind digitale Lösungen meist langfristig die sicherere Wahl.

Vorlage und Muster: Was gehört in ein gutes PDF-Formular?

Ein digitales Einweisungsprotokoll im PDF-Format muss nicht nur funktional, sondern auch benutzerfreundlich sein. Es sollte klar strukturiert, leicht ausfüllbar und rechtssicher aufgebaut sein. Besonders in Branchen mit hohen Anforderungen an Dokumentation und Nachvollziehbarkeit spielt das Design eines Formulars eine große Rolle. Ein gutes PDF-Formular kombiniert visuelle Übersicht mit technischer Präzision und bietet ausreichend Platz für individuelle Eintragungen.

Wichtig ist außerdem, dass das Formular interaktiv ist – also Felder für Texteingaben, Checkboxen, Drop-down-Menüs oder digitale Unterschriften enthält. Je nach Branche kann es sinnvoll sein, das Formular mit automatischen Funktionen wie Datumsvorschlägen, Pflichtfeldprüfungen oder Rechenfunktionen zu erweitern. So wird das Ausfüllen nicht nur erleichtert, sondern auch abgesichert.

Die folgenden Bestandteile gehören in ein hochwertiges, praxistaugliches PDF-Einweisungsformular:

- Formulartitel und Versionsnummer: Für klare Identifikation und spätere Nachvollziehbarkeit

- Ausfüllbare Felder: Für Name, Funktion, Datum, Ort, Inhalte, Bemerkungen etc.

- Mehrzeilige Freitextfelder: Für individuelle Angaben oder zusätzliche Hinweise

- Checkboxen und Auswahlfelder: Um Inhalte abzuhaken oder auszuwählen

- Digitale Unterschriftenfelder: Für Mitarbeiter und einweisende Person mit Zeitstempel

- Hilfetexte oder Tooltips: Zur Erklärung komplexer Felder oder Anforderungen

Formilo als Anbieter individueller Einweisungsprotokolle

Formilo gehört zu den wenigen spezialisierten Dienstleistern im deutschsprachigen Raum, die individuelle Einweisungsprotokolle als digitale PDF-Formulare erstellen. Dabei werden keine Standardlösungen verkauft, sondern maßgeschneiderte Vorlagen entwickelt, die exakt auf die Anforderungen und Prozesse des jeweiligen Unternehmens abgestimmt sind. Das betrifft nicht nur Design und Aufbau, sondern auch alle technischen Funktionalitäten.

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden entsteht ein rechtssicheres, benutzerfreundliches und modernes Dokument, das alle Anforderungen an eine professionelle Personalunterweisung erfüllt. Auf Wunsch integriert Formilo auch dynamische Elemente, automatische Felder, Validierungen oder direkte Weiterleitungen per E-Mail. Besonders wichtig: Die Formulare sind vollständig ohne Zusatzsoftware nutzbar.

Ob kleine Handwerksbetriebe oder große Industrieunternehmen – Formilo sorgt dafür, dass Einweisungsprotokolle nicht nur praktisch, sondern auch rechtlich belastbar und effizient einsetzbar sind. Der Kunde erhält ein technisch perfektes Dokument, das revisionssicher und zukunftsfähig ist.

Praxisbeispiele aus Unternehmen und Handwerksbetrieben

Einweisungsprotokolle sind in nahezu allen Branchen relevant – besonders aber in Betrieben, in denen Mitarbeitende mit Maschinen, Fahrzeugen, Chemikalien oder besonderen Sicherheitsvorschriften arbeiten. In der Praxis zeigen sich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, die über eine bloße Ersteinweisung hinausgehen. Viele Unternehmen setzen mittlerweile auf digitalisierte Protokolle, um Prozesse zu vereinheitlichen und die Einhaltung von Vorschriften nachzuweisen.

In Handwerksbetrieben wie Elektrofirmen, Schreinereien oder Heizungsbauern dienen Einweisungsformulare etwa der Unterweisung zu Leiternutzung, Werkzeuggebrauch, Schutzkleidung oder Verhalten auf der Baustelle. In größeren Unternehmen sind sie Teil eines systematischen Einarbeitungs- und Sicherheitskonzepts. Dort werden sie mit Schulungstools, Zugangsrechten oder Dokumentenmanagementsystemen verknüpft.

Die folgenden konkreten Praxisbeispiele zeigen, wie vielseitig und wertvoll ein professionelles Einweisungsprotokoll im Alltag sein kann:

- Einführung neuer CNC-Maschinen mit verpflichtender Maschinenunterweisung

- Gefährdungsunterweisung bei Montagearbeiten auf Gerüsten

- Einweisung neuer Lagermitarbeiter in Brandmelde- und Alarmsysteme

- Unterweisung zum richtigen Umgang mit Reinigungsmitteln im Gebäudeservice

- Einweisungsnachweis für Fahrdienste im kommunalen Bereich

- Standardisierte Einarbeitung bei wechselndem Personal in Großküchen

- Digitale Protokolle im Facility Management mit automatischer Archivierung

- Mobiles Ausfüllen via Tablet bei Bauunternehmen vor Ort auf der Baustelle

Tipps für die Einführung im Betrieb

Die Einführung eines standardisierten Einweisungsprotokolls im Unternehmen sollte gut geplant und durchdacht erfolgen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass es von allen Beteiligten akzeptiert, konsequent genutzt und rechtssicher angewendet wird. Häufig scheitert die Umsetzung nicht an technischen Hürden, sondern an organisatorischen Details, fehlender Klarheit oder mangelnder Schulung der Verantwortlichen.

Ein gutes Vorgehen beginnt mit der internen Definition der Anforderungen: Wer ist verantwortlich? Welche Inhalte sind für welche Zielgruppen relevant? Welche Situationen erfordern eine Dokumentation? Im zweiten Schritt sollte ein gut strukturiertes, ausfüllbares Formular erstellt werden – idealerweise digital, um spätere Bearbeitung, Archivierung und Auswertung zu vereinfachen.

Begleitende Schulungen und ein klar kommunizierter Prozess sorgen dafür, dass die neuen Protokolle tatsächlich genutzt werden und nicht in der Schublade verschwinden. Die folgenden Tipps haben sich in der Praxis bewährt:

Klare Zuständigkeiten festlegen:

Wer erstellt, wer führt durch, wer kontrolliert?

Formular zentral hinterlegen:

Zugriff für alle Verantwortlichen sicherstellen

Einführung per Schulung begleiten:

Kurzschulungen erhöhen Akzeptanz und Sicherheit

Anwendungsfälle durchspielen:

Praxisnahe Szenarien sorgen für Verständnis

Protokolle regelmäßig aktualisieren:

Neue Inhalte und Prozesse aufnehmen

Archivierung klären:

Digital oder physisch, eindeutig benannt und strukturiert

FAQ zum Einweisungsprotokoll für Mitarbeiter

Viele Unternehmen haben ähnliche Fragen, wenn es um die Einführung, Nutzung und rechtliche Bedeutung von Einweisungsprotokollen geht. Oft herrscht Unsicherheit darüber, wann ein Protokoll erforderlich ist, welche Form ausreichend ist und wie genau die Inhalte dokumentiert werden müssen. In diesem Abschnitt beantworten wir die wichtigsten Fragen kompakt und praxisnah.

Ein häufiges Missverständnis besteht darin, dass eine einmalige Unterschrift beim Arbeitsbeginn ausreicht. Tatsächlich verlangt der Gesetzgeber eine regelmäßige und anlassbezogene Unterweisung – und diese muss jedes Mal erneut dokumentiert werden. Ebenso ist es nicht ausreichend, Inhalte nur mündlich zu übermitteln. Der schriftliche Nachweis ist entscheidend für die rechtliche Absicherung.

Auch zur Frage, ob digitale Dokumente akzeptiert werden, gibt es Klarheit: Ja, sofern sie revisionssicher gespeichert sind und alle notwendigen Inhalte enthalten, sind digitale Einweisungsprotokolle voll gültig. Unternehmen sollten sich dennoch im Zweifelsfall rechtlich beraten lassen, insbesondere bei branchenspezifischen Anforderungen.

Fakten über Einweisungsprotokolle in Unternehmen

Einweisungsprotokolle gehören zu den meist unterschätzten, aber rechtlich relevanten Dokumenten in Unternehmen. Sie sind nicht nur Bestandteil des betrieblichen Arbeitsschutzes, sondern helfen auch bei der Standardisierung von Abläufen und der Minimierung von Risiken. Besonders in handwerklichen, industriellen oder sicherheitskritischen Bereichen sind sie unverzichtbar. Hier sind zentrale Fakten, die jede Firma kennen sollte:

Ob digital oder auf Papier – die Anforderungen an Vollständigkeit, Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit gelten für alle Formate. Eine gut strukturierte Vorlage spart Zeit, erleichtert die Unterweisung und gibt Rechtssicherheit bei Prüfungen oder Unfällen. Unternehmen, die Einweisungsprotokolle aktiv einsetzen, erhöhen messbar ihre Prozessqualität und senken langfristig die Ausfallzeiten.

- Rechtsvorschriften fordern schriftliche Dokumentation

- Fehlende Protokolle können zu Haftung und Bußgeldern führen

- Jede Einweisung muss individuell dokumentiert werden

- Unterschriften beider Seiten sind zwingend erforderlich

- Auch digitale Protokolle sind rechtswirksam

- Vorlagen erleichtern Wiederverwendung und Standardisierung

- Einweisungen sind jährlich zu wiederholen – mindestens

- Protokolle helfen bei internen Audits und externen Prüfungen