Abnahmeprotokoll bei Sanierung und Umbau: Besonderheiten beachten

Kurzfassung des Artikels

Beim Abnahmeprotokoll im Rahmen von Sanierung und Umbau gelten andere Anforderungen als im Neubau. Bauherren und Fachfirmen müssen Unterschiede im Ablauf, bei Pflichten und rechtlichen Rahmenbedingungen kennen. Der Artikel erklärt, wer die Abnahme durchführt, wie man sich vorbereitet und welche Punkte zwingend ins Protokoll gehören. Eine Checkliste hilft bei der Kontrolle typischer Mängel. Es wird gezeigt, wie Restarbeiten zu behandeln sind, welche Haftungsrisiken bestehen und welche Fristen eingehalten werden müssen. Besonderheiten gelten für Miet- und Eigentumsobjekte. Anhand von Praxisbeispielen und konkreten Tipps lassen sich Fehlerquellen vermeiden. Der Beitrag enthält zudem Hinweise auf geeignete Formulare und Vorlagen für ein rechtssicheres Abnahmeprotokoll bei Sanierungen. Leser erhalten klare Handlungsempfehlungen für ein strukturiertes Vorgehen.

Abnahmeprotokoll Vorlagen?

Wir haben sowohl viele Varianten von fertigen Vorlagen als auch individuelle Anfertigung im Angebot.

Einführung in die Abnahme bei Sanierung und Umbau

Die Abnahme ist ein entscheidender Moment in jedem Bauprojekt – auch bei Sanierungen und Umbauten. Sie markiert die Übergabe des Werks vom Auftragnehmer an den Auftraggeber und hat erhebliche rechtliche Konsequenzen. Doch gerade bei Umbauten in Bestandsimmobilien ist dieser Schritt komplexer als im Neubau. Die bestehenden baulichen Gegebenheiten, der laufende Betrieb und die Vermischung alter und neuer Bauteile machen die Abnahme anspruchsvoller.

Der Artikel beleuchtet die Besonderheiten der Abnahme im Kontext von Umbauten und Sanierungen. Ziel ist es, Planer, Bauherren und ausführende Firmen dafür zu sensibilisieren, was konkret geprüft werden muss, welche Dokumentationen notwendig sind und wie man rechtlich auf der sicheren Seite bleibt. Auch wenn das Werk rein optisch fertig wirkt, können verdeckte Mängel oder unklare Zuständigkeiten später zu großen Problemen führen. Umso wichtiger ist eine strukturierte Vorgehensweise bei der Abnahme.

- Abnahme = offizielle Übergabe des Bauwerks an den Auftraggeber

- Rechtlich relevante Zäsur mit vielen Folgen (Haftung, Fristen)

- Besonderheiten bei Umbau durch vorhandene Bausubstanz

- Sanierung oft mit verdeckten Mängeln verbunden

- Abnahme darf nicht mit Fertigstellung gleichgesetzt werden

- Bestandsgebäude bringen technische und organisatorische Hürden

- Verbindliche Protokollierung schützt vor späteren Streitigkeiten

- Erhöhte Anforderungen an Vorbereitung und Dokumentation

Unterschiede zur Abnahme im Neubau

Während die Abnahme im Neubau meist standardisiert abläuft, sind Umbauten und Sanierungen mit besonderen Herausforderungen verbunden. Die größte Differenz liegt in der Unklarheit der Abgrenzung zwischen Bestand und neuer Leistung. Häufig sind bestehende Mängel vorhanden, die nicht Teil des aktuellen Projekts sind – hier drohen Missverständnisse. Zudem erfolgen Umbauten nicht selten im bewohnten Zustand oder laufenden Betrieb, was die Planung und Durchführung erschwert.

Die Dokumentation spielt bei Umbauten eine noch größere Rolle als im Neubau, da Änderungen oft flexibel erfolgen und sich gegenüber der ursprünglichen Planung verschieben. Auch die technische Bewertung ist komplexer, da neue Bauteile in alte Strukturen integriert werden. Die Verantwortung zwischen Fachplanern, Handwerkern und Bauleitung muss klar geregelt sein, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.

Gerade bei Sanierungen, die schrittweise erfolgen, kann es mehrere Teilabnahmen geben. Im Gegensatz zum Neubau ist das Bauvorhaben nicht immer eindeutig abgeschlossen. Wer hier keine saubere Dokumentation vornimmt, setzt sich unnötigen Haftungsrisiken aus. Die Anforderungen an Kommunikation, Koordination und Protokollierung sind daher erheblich höher.

- Integration statt Neuschaffung: Beim Umbau werden neue Bauteile in bestehende Substanz integriert, was technische und rechtliche Übergänge erschwert.

- Bestandsmängel vs. neue Mängel: Die Unterscheidung ist oft schwierig, was zur fehlerhaften Zuweisung von Verantwortlichkeiten führen kann.

- Nutzung während der Arbeiten: Viele Umbauten erfolgen im laufenden Betrieb oder während der Nutzung – das erhöht die Anforderungen an Sicherheits- und Schutzmaßnahmen.

- Flexiblere Planänderungen: Anpassungen während des Bauprozesses sind bei Sanierungen üblich und erfordern exakte Dokumentation.

- Fehlende Standardisierung: Anders als im Neubau gibt es oft keine etablierten Prozesse oder standardisierten Abnahmeformulare.

- Teilabnahmen üblich: Je nach Projektverlauf werden häufig mehrere Etappen separat abgenommen – was jede für sich korrekt dokumentiert werden muss.

Juristische Grundlagen und Pflichten

Die Abnahme ist nicht nur ein technischer Vorgang, sondern vor allem ein juristisch relevanter Akt mit weitreichenden Folgen für alle Beteiligten. Sie ist gesetzlich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt, insbesondere in den §§ 640 bis 646. Mit der Abnahme bestätigt der Auftraggeber, dass die Leistung im Wesentlichen vertragsgerecht erbracht wurde. Ab diesem Zeitpunkt beginnt unter anderem die Verjährungsfrist für Mängelansprüche, und das Risiko etwaiger Schäden geht auf den Auftraggeber über.

Bei Sanierungen und Umbauten ist oft unklar, ob überhaupt eine formelle Abnahme erforderlich ist – insbesondere bei Einzelgewerken oder kleinen Maßnahmen. Dennoch empfiehlt sich in fast allen Fällen eine dokumentierte Abnahme, da sie Rechtssicherheit schafft. Auch konkludente Abnahmen, etwa durch Ingebrauchnahme, haben rechtliche Wirkung – wenn auch mit höherem Streitpotenzial. Ein Abnahmeprotokoll stellt im Streitfall eine belastbare Beweisgrundlage dar.

Pflichten entstehen auf beiden Seiten: Der Auftraggeber muss die Leistung prüfen und abnehmen, sofern keine wesentlichen Mängel vorliegen. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, zur Abnahme aufzufordern und alle relevanten Unterlagen – etwa Prüfprotokolle oder Nachweise – zur Verfügung zu stellen. Im Falle einer Teilabnahme oder bei Nachbesserungen gelten besondere Regelungen, etwa zur Hemmung der Verjährung oder zur Wirksamkeit der Abnahme einzelner Abschnitte.

Wer führt die Abnahme durch?

Die Abnahme wird in der Regel vom Bauherrn oder dessen Bevollmächtigten durchgeführt. Im Rahmen von Umbauten und Sanierungen ist es jedoch nicht unüblich, dass auch Architekten, Bauleiter oder Projektsteuerer als Vertreter des Auftraggebers agieren. Entscheidend ist, dass die Person zur Abnahme bevollmächtigt ist und die Leistungen fachlich bewerten kann. Ohne eine formelle oder stillschweigende Bevollmächtigung entfaltet die Abnahme keine Rechtswirkung.

Gerade bei komplexen Umbauten mit mehreren Gewerken ist es sinnvoll, eine zentrale Abnahmestelle zu benennen. Bei privaten Auftraggebern ist oft nicht klar, wer die Rolle übernimmt, was im Streitfall problematisch ist. Öffentliche oder gewerbliche Auftraggeber setzen dagegen häufig erfahrene Baucontroller oder externe Sachverständige ein. Bei Teilabnahmen wird die Zuständigkeit zusätzlich kompliziert, hier empfiehlt sich eine klare Protokollierung der Verantwortlichkeiten.

Auch die Gegenzeichnung durch den ausführenden Betrieb ist ratsam. So wird dokumentiert, dass beide Seiten dem Ergebnis zustimmen oder Vorbehalte anmelden. In einigen Fällen sind auch Versicherer oder Vertreter von Förderstellen bei der Abnahme anwesend – insbesondere wenn Zuschüsse an bestimmte Ausführungen geknüpft sind. In jedem Fall sollte eindeutig sein, wer was abgenommen hat und mit welchem Ergebnis.

- Bauherr ist formeller Abnahmeberechtigter

- Vertreter müssen eindeutig bevollmächtigt sein

- Architekten und Bauleiter übernehmen oft die Prüfung

- Gewerbliche Auftraggeber setzen häufig Projektsteuerer ein

- Teilabnahmen erfordern genaue Zuständigkeitsklärung

- Gegenzeichnung durch Auftragnehmer erhöht Beweiskraft

- Bei Fördermitteln: häufig Mitwirkung externer Stellen

- Unklarheiten führen zu rechtlicher Unwirksamkeit

Vorbereitungen auf die Abnahme bei Sanierungen

Eine professionelle Vorbereitung auf die Abnahme ist bei Sanierungen und Umbauten besonders wichtig. Der Zustand der Bausubstanz, baubegleitende Nutzungen und mögliche verdeckte Mängel machen den Vorgang deutlich komplexer als im Neubau. Wer unvorbereitet zur Abnahme erscheint, riskiert, dass wesentliche Punkte übersehen oder unzureichend dokumentiert werden – mit Folgen für Haftung, Fristen und spätere Streitigkeiten.

Wichtige Grundlage ist eine aktuelle und vollständige Bauakte. Dazu gehören Pläne, Leistungsverzeichnisse, Änderungsdokumentationen und Nachweise über durchgeführte Prüfungen. Auch Mängelanzeigen und deren Bearbeitung sollten transparent dokumentiert sein. Vor der Abnahme ist eine Vorbegehung sinnvoll, idealerweise mit Fachplanern oder Sachverständigen, um offensichtliche Mängel zu erkennen und zu protokollieren.

Eine abgestimmte Terminplanung, die auch alle relevanten Beteiligten einbindet, verhindert spätere Verzögerungen. Wer alle Unterlagen bereithält, spart Zeit und zeigt Professionalität. Zudem sollte die Abnahme mit einer klaren Zuständigkeitsverteilung und vorbereiteten Protokollvorlagen erfolgen – idealerweise digital, mit vorbereiteten Feldern für alle Gewerke und Besonderheiten der Baumaßnahme.

- Unterlagen bereitlegen: Pläne, Verträge, Nachträge, Prüfberichte, Mängellisten.

- Bauakte prüfen: Alle relevanten Unterlagen müssen vollständig vorliegen.

- Vorbegehung organisieren: Mit Bauleitung oder externen Fachleuten, um Mängel vorab zu erkennen.

- Termine abstimmen: Beteiligte rechtzeitig einladen und Zeit für Diskussionen einplanen.

- Protokoll vorbereiten: Strukturiertes Abnahmeprotokoll mit Platz für Bemerkungen und Vorbehalte.

- Checklisten nutzen: Damit keine Positionen vergessen werden.

Checkliste: Was muss geprüft werden?

Ein Abnahmeprotokoll bei Sanierungen und Umbauten ist nur dann belastbar, wenn es auf einer gründlichen Prüfung basiert. Dabei müssen alle relevanten Punkte systematisch abgearbeitet werden. Die Komplexität ergibt sich vor allem aus der Kombination neuer und alter Bauteile, den häufigen Planänderungen sowie den verschiedenen beteiligten Gewerken. Eine sorgfältig vorbereitete Checkliste hilft dabei, keine Aspekte zu übersehen und Mängel eindeutig zu benennen.

Neben dem äußeren Erscheinungsbild und der Funktionstüchtigkeit der einzelnen Bauteile muss auch die Übereinstimmung mit Planungsunterlagen und vertraglichen Vereinbarungen geprüft werden. Besonderes Augenmerk sollte auf Schnittstellen zwischen verschiedenen Gewerken gelegt werden, denn gerade hier entstehen bei Umbauten oft Probleme. Zudem sollten Maßnahmen zur Bauwerksabdichtung, Schallschutz und Brandschutz im Fokus stehen, da sie bei Eingriffen in Bestandsbauten besonders sensibel sind.

Die nachfolgende Liste enthält wesentliche Prüfpositionen, die bei der Abnahme systematisch durchzugehen sind. Sie kann je nach Projekt angepasst und erweitert werden. Wichtig ist, dass alle Punkte dokumentiert und ggf. mit Fotobelegen ergänzt werden. Nur so lässt sich im Nachgang nachvollziehen, welche Leistungen tatsächlich abgenommen wurden – und welche unter Vorbehalt stehen.

- Vollständigkeit und Sauberkeit der Baustelle

- Übereinstimmung mit Plänen und Leistungsverzeichnis

- Funktionstests (z. B. Elektrik, Wasser, Fenstermechanik)

- Maßhaltigkeit und Passgenauigkeit neuer Bauteile

- Schnittstellen zu Bestandsbauteilen prüfen

- Nachvollziehbare Beschriftung von Bauteilen und Leitungen

- Brandschutzmaßnahmen (z. B. Abschottungen) kontrollieren

- Dokumentation von Abweichungen und Mängeln

- Gewerkeübergreifende Kollisionen oder Versäumnisse

- Funktionsfähigkeit von technischen Anlagen

- Reinigung, Schutz und Konservierung fertiger Flächen

- Abstimmung mit angrenzenden Eigentümern oder Mietern

- Beachtung besonderer Anforderungen (z. B. Denkmalschutz)

- Fotodokumentation und Protokollierung vor Ort

Protokollinhalte und Besonderheiten bei Umbauten

Das Abnahmeprotokoll erfüllt eine wichtige juristische Beweisfunktion und muss daher inhaltlich präzise und vollständig sein. Bei Umbauten und Sanierungen weicht der Aufbau häufig von Standardformularen ab, da zusätzliche Angaben erforderlich sind. Eine klare Trennung zwischen Bestandsbauteilen und neuen Leistungen ist dabei essenziell. Auch das Festhalten von Vorbehalten und Fristen zur Mängelbeseitigung sollte obligatorisch sein.

Das Protokoll muss sämtliche abgenommenen Leistungen, eventuelle Mängel sowie den Namen und die Funktion der anwesenden Personen enthalten. Eine einfache Unterschrift ohne Auflistung reicht nicht. Gerade bei Teilleistungen, gewerkespezifischen Abnahmen oder gestreckten Bauabläufen ist eine eindeutige Zuordnung wichtig. Missverständnisse bei der Interpretation führen sonst später zu Auseinandersetzungen über Fristen, Verantwortlichkeiten und Gewährleistung.

Ein bewährter Ansatz ist die Verwendung einer digitalen Vorlage mit festen Feldern für jeden Aspekt: Objektadresse, Beteiligte, Leistungsumfang, Mängelliste, Maßnahmen, Unterschriften. Das Protokoll sollte abschließend ausgedruckt und von allen Anwesenden unterzeichnet werden. Digitale Varianten müssen gegen nachträgliche Änderungen geschützt und archiviert sein, um im Streitfall belastbar zu bleiben.

Typische Mängel und wie man sie dokumentiert

Bei Umbau- und Sanierungsprojekten treten häufig Mängel auf, die sich von denen im klassischen Neubau unterscheiden. Viele Probleme entstehen an den Schnittstellen zwischen Altbestand und neuer Bauleistung. Andere Mängel bleiben zunächst unsichtbar und zeigen sich erst im laufenden Betrieb. Umso wichtiger ist eine lückenlose und beweissichere Dokumentation – insbesondere im Abnahmeprotokoll.

Die Dokumentation sollte immer schriftlich, konkret und nachvollziehbar sein. Allgemeine Formulierungen wie „Mangel vorhanden“ sind unbrauchbar. Stattdessen müssen Ort, Art und Umfang des Mangels beschrieben werden – idealerweise mit Fotobelegen. Dabei hilft eine systematische Vorgehensweise: Raum für Raum, Gewerk für Gewerk, ggf. mit Hilfe von Sachverständigen. Bei strittigen Punkten kann ein zusätzlicher Vorbehalt im Protokoll sinnvoll sein.

Wer Mängel sauber dokumentiert, schafft eine solide Grundlage für spätere Nachbesserungen oder Gewährleistungsansprüche. Außerdem lassen sich Streitigkeiten durch belastbare Beweise oft vermeiden. Auch kleine Unregelmäßigkeiten sollten erfasst werden – insbesondere, wenn sie potenzielle Folgeschäden verursachen könnten oder auf tieferliegende Probleme hindeuten.

- Risse und Abplatzungen: Besonders bei Putz, Estrich oder Mauerwerk nach Bauteilverbindungen.

- Fehlende oder unvollständige Abdichtungen: z. B. in Nassräumen, Dachanschlüssen oder Kellerbereichen.

- Wärmebrücken und Schimmel: Sichtbar nach energetischer Sanierung oder Dämmfehlern.

- Technische Mängel: Fehlfunktionen bei Heizung, Elektrik oder Lüftungssystemen.

- Unsaubere Ausführungen: Schiefe Installationen, beschädigte Oberflächen, falsche Materialien.

- Nicht dokumentierte Änderungen: Abweichungen von Plänen ohne vertragliche Nachführung.

Umgang mit Restarbeiten und Vorbehalten

Bei Sanierungen und Umbauten ist es häufig so, dass kleinere Arbeiten zum Zeitpunkt der Abnahme noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Diese sogenannten Restarbeiten dürfen die Abnahmefähigkeit des Gesamtwerks jedoch nicht beeinträchtigen. Voraussetzung ist, dass es sich nicht um wesentliche Mängel handelt. Solche Restleistungen müssen im Protokoll genau aufgeführt, terminiert und mit einem Vorbehalt versehen werden.

Ein gängiger Fehler ist, Restarbeiten nicht konkret zu benennen oder ohne Frist zu dokumentieren. Das kann später zu Unklarheiten oder gar dem Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen. Vorbehalte dienen dazu, die rechtliche Möglichkeit zur Nachforderung oder Nachbesserung zu sichern. Auch für Mängel, deren Beseitigung bereits zugesagt wurde, sollte ein ausdrücklicher Vorbehalt eingetragen werden, damit keine stillschweigende Abnahme erfolgt.

Empfehlenswert ist die Verwendung standardisierter Formulierungen, ergänzt um konkrete Angaben zu Ort, Umfang und Frist. Wenn eine Einigung nicht erzielt wird, kann ein Vorbehalt auch einseitig durch den Auftraggeber erklärt werden – dieser muss dann allerdings beweisen können, dass der Mangel bereits bei Abnahme vorlag. Sauber dokumentierte Restarbeiten und wirksam erklärte Vorbehalte schaffen Rechtssicherheit für alle Seiten.

Haftung und Fristen nach der Abnahme

Mit der Abnahme beginnt ein neuer Abschnitt: Die Leistung gilt als erbracht, das Werk als übergeben – und rechtlich ändert sich die Verantwortungsverteilung. Ab diesem Zeitpunkt liegt die Beweislast für Mängel beim Auftraggeber. Gleichzeitig startet die Gewährleistungsfrist, die je nach Vertragsart in der Regel vier oder fünf Jahre beträgt. Für Bauleistungen nach VOB/B gilt eine Frist von vier Jahren, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde.

Die Abnahme setzt auch Fristen in Gang, etwa für das Geltendmachen von Mängelansprüchen. Werden Mängel nicht innerhalb der Verjährungsfrist angezeigt, gehen sie zulasten des Auftraggebers – selbst wenn sie auf Ausführungsmängeln beruhen. Bei sogenannten verdeckten Mängeln beginnt die Frist jedoch erst mit ihrer Entdeckung. Wichtig ist daher eine umfassende Dokumentation im Abnahmeprotokoll und ggf. eine separate Fristüberwachung für einzelne Gewerke.

Auch Sicherheitsleistungen und Einbehalte sind an die Abnahme gekoppelt. Nach erfolgter Abnahme können beispielsweise Sicherheiten zur Mängelgewährleistung reduziert oder zurückgegeben werden – sofern keine berechtigten Einwände bestehen. Auftraggeber sollten daher vor Ablauf der Fristen eine systematische Mängelprüfung veranlassen. Auftragnehmer wiederum sollten genau wissen, wann ihre Haftung endet und wie sie sich gegen unberechtigte Forderungen schützen.

Unterschiedliche Regelungen bei Eigentum vs. Mietobjekt

Ob ein Bauvorhaben in einem selbstgenutzten Eigentum oder in einer vermieteten Immobilie stattfindet, hat Einfluss auf den Ablauf und die rechtlichen Rahmenbedingungen der Abnahme. Bei Mietobjekten ist besondere Vorsicht geboten, da zusätzliche Akteure wie Mieter, Hausverwaltungen oder Eigentümergemeinschaften beteiligt sind. Auch die Abgrenzung von Verantwortlichkeiten ist komplexer – vor allem, wenn Umbauten Gemeinschafts- und Sondereigentum betreffen.

Im selbstgenutzten Eigentum agieren Auftraggeber meist als alleinige Entscheider. Das erleichtert Planung, Durchführung und Abnahme. In vermieteten Objekten hingegen bestehen oft Interessenkonflikte zwischen Eigentümer und Mieter. Maßnahmen, die die Nutzung beeinträchtigen, müssen angemessen angekündigt und in vielen Fällen genehmigt werden. Kommt es zu Schäden oder Einschränkungen durch die Maßnahme, haftet in der Regel der Eigentümer – nicht der ausführende Handwerksbetrieb.

Auch bei Gewährleistung und Nachbesserung ist zu klären, wer Anspruchsinhaber ist. Mieter können zwar Mängel anzeigen, müssen sich bei Durchsetzung aber meist an den Eigentümer wenden. Eine lückenlose Dokumentation im Abnahmeprotokoll schützt daher beide Seiten – insbesondere, wenn spätere rechtliche Auseinandersetzungen drohen.

- Eigentümer sind meist alleinige Abnahmepartner

- In Mietobjekten oft zusätzliche Abstimmungen nötig

- Hausverwaltungen oder Beiräte müssen ggf. eingebunden werden

- Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum klar trennen

- Baumaßnahmen mit Nutzungseinschränkung vorher ankündigen

- Haftung für Schäden beim Eigentümer, nicht beim Mieter

- Mieter sind nicht automatisch anspruchsberechtigt

- Einbindung der Mieter bei funktionaler Prüfung sinnvoll

Beispiele aus der Praxis

Praxisfälle zeigen besonders eindrucksvoll, wie wichtig eine gut organisierte Abnahme bei Sanierungen und Umbauten ist. Häufig treten in der Realität Probleme auf, die in der Theorie kaum beachtet werden – etwa weil ein Gewerk bei der Abnahme fehlt, technische Details unklar sind oder Verantwortlichkeiten nicht eindeutig geregelt wurden. Diese Fälle verdeutlichen, welche Folgen unzureichende Dokumentation oder fehlende Kommunikation nach sich ziehen können.

Einige typische Fallbeispiele aus der Baupraxis illustrieren, wie verschiedene Beteiligte auf Probleme reagieren und welche Lösungen sich bewährt haben. Gerade bei Projekten mit mehreren beteiligten Handwerksbetrieben ist die Koordination zentral. Auch zeigen sich in den Beispielen immer wieder die Vorteile eines standardisierten digitalen Abnahmeprotokolls mit klarer Struktur.

Diese Praxisbeispiele lassen sich leicht auf andere Bauvorhaben übertragen. Sie dienen als Vorlage, um aus Fehlern zu lernen und strukturelle Verbesserungen in den eigenen Projekten zu etablieren. Entscheidend ist stets: Kommunikation, Dokumentation und Verantwortungsbewusstsein.

- Fall 1 – Nicht anwesendes Gewerk: Bei der Abnahme einer Badsanierung war der Elektriker nicht vor Ort. Folge: unvollständige Prüfung der Installationen, spätere Reklamationen, Streit über Verantwortlichkeiten.

- Fall 2 – Unsichtbarer Mangel: Bei einer Dachsanierung wurde eine fehlerhafte Dampfbremse nicht entdeckt. Erst nach Monaten zeigte sich Schimmel – der Mangel war bei Abnahme nicht dokumentiert, Haftung ungeklärt.

- Fall 3 – Fehlende Protokollierung: Die Abnahme einer Fenstererneuerung wurde nur mündlich bestätigt. Später reklamiert der Bauherr Undichtigkeiten. Ohne Protokoll keine Beweislage – Handwerksbetrieb haftet nicht.

- Fall 4 – Nachträgliche Änderungen: Während einer Sanierung wurde eine Wandöffnung geändert, aber nicht dokumentiert. Folge: Kollision mit Leitungsführung bei späterem Gewerk, hohe Folgekosten.

- Fall 5 – Nicht erkannte Planabweichung: Ein Raum wurde 30 cm zu kurz gebaut. Erst beim Einbau der Küche fiel es auf. Die Abnahme hatte den Raum nicht vollständig geprüft – der Bauherr blieb auf dem Schaden sitzen.

- Fall 6 – Kein Vorbehalt erklärt: Bei einer Heizungssanierung funktionierte ein Raumthermostat nicht. Der Bauherr unterschrieb ohne Vorbehalt. Die spätere Reklamation wurde abgelehnt – zu Recht.

Fehlerquellen vermeiden: Tipps aus der Baupraxis

In der Praxis führen immer wieder die gleichen Versäumnisse zu Problemen bei der Abnahme von Sanierungs- und Umbaumaßnahmen. Dabei lassen sich viele Fehler mit etwas Vorbereitung und einer konsequenten Vorgehensweise leicht vermeiden. Eine klare Kommunikation zwischen Bauherr, Handwerkern und Planern sowie eine strukturierte Dokumentation sind entscheidend. Häufig fehlt es nicht an Wissen, sondern an Systematik im Ablauf.

Viele Bauherren verlassen sich auf mündliche Absprachen oder unvollständige Protokolle. Andere unterschätzen die Bedeutung der Abnahme als juristische Zäsur. Auch bei kleineren Maßnahmen sollte die Abnahme nicht „nebenbei“ erfolgen, sondern gut vorbereitet und verbindlich durchgeführt werden. Die folgenden Tipps basieren auf häufigen Fehlerquellen aus realen Projekten und helfen, diese gezielt zu vermeiden.

Die Umsetzung dieser Hinweise erhöht nicht nur die Rechtssicherheit, sondern verbessert auch die Qualität der Zusammenarbeit aller Beteiligten. Gleichzeitig lassen sich so spätere Diskussionen über Mängel, Gewährleistung und Fristen weitgehend vermeiden.

- Keine Dokumentation: Abnahmen ohne schriftliches Protokoll führen im Streitfall zu erheblichen Beweisproblemen.

- Unvollständige Anwesenheit: Wichtige Gewerke oder Planer fehlen bei der Abnahme – Mängel bleiben unentdeckt.

- Keine Vorbehalte eingetragen: Offensichtliche Mängel werden nicht als solche festgehalten – Gewährleistungsansprüche gehen verloren.

- Unklare Zuständigkeiten: Niemand weiß, wer das Protokoll führt oder unterschreiben darf – Folge: rechtlich unwirksame Abnahme.

- Fehlende Vergleichsunterlagen: Pläne, Leistungsverzeichnisse und Änderungsdokumentationen fehlen – Abgleich nicht möglich.

- Spontane Abnahme ohne Vorbereitung: Keine Vorbegehung, keine Checkliste – wichtige Punkte werden übersehen.

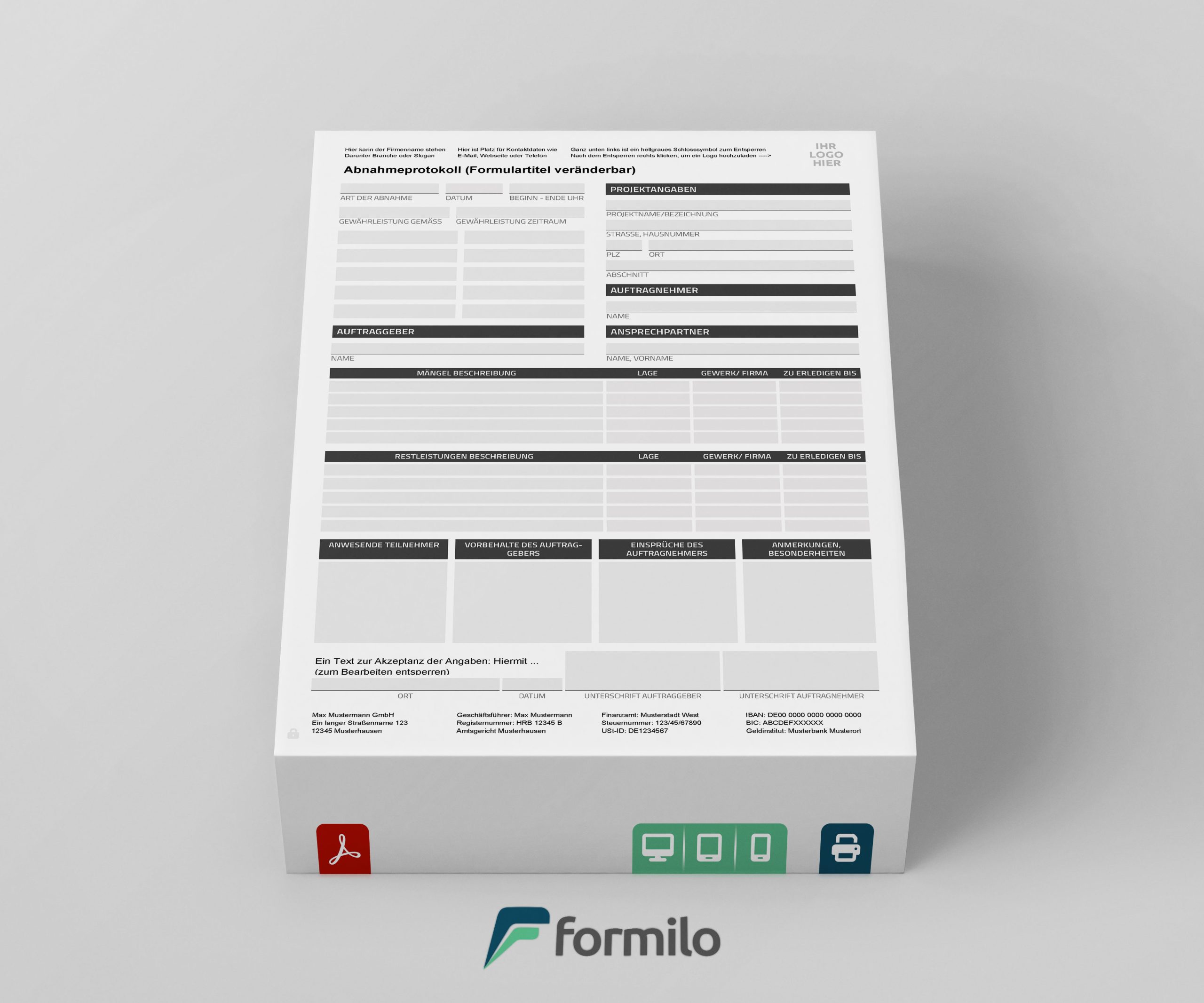

Formulare & Vorlagen für das Abnahmeprotokoll

Ein gut strukturiertes Abnahmeprotokoll ist die Grundlage für eine rechtssichere und nachvollziehbare Abnahme – besonders bei komplexen Sanierungen und Umbauten. Statt bei jedem Projekt bei null zu beginnen, sollten standardisierte Vorlagen eingesetzt werden. Sie stellen sicher, dass keine prüfpflichtigen Punkte vergessen und alle wesentlichen Informationen systematisch erfasst werden. Auch digitale Varianten mit automatisierten Feldern und Dropdown-Auswahlmöglichkeiten sind heute gängige Praxis.

Die Formulare sollten auf das jeweilige Gewerk und die Projektart angepasst sein. Eine einheitliche Gliederung nach Räumen, Bauteilen oder Leistungsbereichen hilft bei der Orientierung. Wichtig sind zudem vordefinierte Felder für Vorbehalte, Fristen zur Nachbesserung, beteiligte Personen und Unterschriften. Wer regelmäßig Umbauten betreut, sollte mit bearbeitbaren PDF- oder Word-Vorlagen arbeiten, die sich je nach Projekt wiederverwenden lassen.

Auch Anbieter wie Formilo bieten fertige Protokollvorlagen an, die speziell auf Umbauten und Sanierungsprojekte ausgelegt sind. Diese lassen sich ohne zusätzliche Software individuell anpassen, ausfüllen und digital archivieren. Das spart Zeit, reduziert Fehlerquellen und erhöht die Professionalität der Dokumentation.

- Vorlage mit Feldern für Projektbezeichnung, Ort, Datum

- Checkliste der Gewerke mit Platz für Bemerkungen

- Fotodokumentation integrierbar oder als Anhang vorgesehen

- Separate Felder für Vorbehalte und Fristsetzungen

- Unterschriftenfelder für alle Beteiligten

- Automatisierte Formularfelder bei digitalen Varianten

- Versionierung und Archivierung standardmäßig vorgesehen

- Bearbeitbare PDFs ideal für sich wiederholende Projekte

Fazit und Handlungsempfehlungen

Die Abnahme bei Sanierungen und Umbauten ist eine komplexe, aber essenzielle Etappe im Bauprozess. Sie entscheidet über Rechte, Pflichten und mögliche Ansprüche aller Beteiligten. Anders als beim Neubau sind viele Aspekte schwerer zu bewerten – etwa aufgrund der Integration neuer Leistungen in bestehende Strukturen oder aufgrund unklarer Zuständigkeiten. Wer diesen Prozess nicht ernst nimmt, riskiert rechtliche und wirtschaftliche Nachteile.

Um dem vorzubeugen, sollten Abnahmen stets gut vorbereitet, vollständig dokumentiert und strukturiert durchgeführt werden. Ein durchdachtes Abnahmeprotokoll, klare Verantwortlichkeiten und die frühzeitige Einbindung aller relevanten Akteure bilden das Fundament für einen erfolgreichen Abschluss. Auch kleine Maßnahmen verdienen eine ernsthafte Abnahme, da spätere Korrekturen meist aufwendiger und konfliktbelasteter sind.

Empfehlenswert ist der Einsatz standardisierter, digitaler Formulare, die sich an den Besonderheiten von Sanierungen orientieren. Wer zusätzlich mit Checklisten, Fotodokumentation und einer klaren Terminplanung arbeitet, vermeidet typische Fehlerquellen und sichert sich gegen spätere Streitigkeiten ab. Die Abnahme ist kein notwendiges Übel, sondern ein wichtiges Werkzeug zur Qualitätssicherung und Risikominimierung.