Teilabnahme Bau: Wann sie sinnvoll ist und wie sie dokumentiert wird

Kurzfassung des Artikels

Die Teilabnahme im Bauwesen ist ein wichtiges Instrument zur Absicherung beider Vertragsparteien. Sie kommt immer dann zum Einsatz, wenn abgeschlossene Teilleistungen frühzeitig geprüft und freigegeben werden sollen – etwa bei technisch abgeschlossenen Bauabschnitten oder bei längerem Baufortschritt. Rechtlich geregelt ist sie in der VOB/B, wobei zahlreiche Unterschiede zur Schlussabnahme bestehen, etwa in Hinblick auf Haftung, Fristen und Mängelansprüche. Im Artikel werden Vorteile und Risiken für Bauherren und Auftragnehmer beleuchtet, ebenso wie typische Fehler und deren Vermeidung. Eine sorgfältige Dokumentation ist unerlässlich, weshalb konkrete Anforderungen an das Abnahmeprotokoll erklärt werden. Zudem enthält der Ratgeber Hinweise zum Aufbau eines Protokolls, praktische Checklisten sowie Tipps zur Vorbereitung. Auch digitale PDF-Lösungen werden thematisiert – mit besonderem Fokus auf Formilo als Anbieter interaktiver Formulare. Abschließend wird klar: Eine korrekt durchgeführte Teilabnahme bietet Planungssicherheit, minimiert Streitpotenzial und schafft eine belastbare Dokumentationsgrundlage für den Bauverlauf.

Abnahmeprotokoll Vorlagen?

Wir haben sowohl viele Varianten von fertigen Vorlagen als auch individuelle Anfertigung im Angebot.

Einführung: Was ist eine Teilabnahme im Bauwesen?

Die Teilabnahme ist eine rechtlich relevante Zwischenstation im Bauprozess. Sie bezeichnet die formale Abnahme einzelner, abgeschlossener Bauleistungen vor Fertigstellung des Gesamtwerks. Typisch ist die Teilabnahme bei Bauvorhaben mit mehreren Abschnitten, langen Laufzeiten oder in sich abgeschlossenen Gewerken. Im Gegensatz zur Endabnahme betrifft sie nicht das gesamte Objekt, sondern nur klar definierte Teilbereiche, die aus technischer Sicht fertiggestellt und überprüfbar sind.

Rechtlich ist die Teilabnahme vor allem im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B) geregelt. Sie kann freiwillig vereinbart oder vertraglich vorgeschrieben sein. Für Auftragnehmer bedeutet sie z. B. den Beginn der Verjährungsfrist für Mängel, für Bauherren hingegen den Beleg für eine ordnungsgemäß erbrachte Teilleistung. Voraussetzung für die Durchführung ist, dass der betreffende Abschnitt in sich funktionsfähig ist und unabhängig genutzt oder geprüft werden kann.

Gerade bei komplexen Bauvorhaben bringt die Teilabnahme erhebliche Vorteile: Sie erhöht die Nachvollziehbarkeit des Baufortschritts, dokumentiert Qualitätskontrollen und reduziert das Risiko kumulierter Mängel am Ende. Zugleich stellt sie sicher, dass Bauabschnitte systematisch kontrolliert und ggf. rechtzeitig nachgebessert werden können – ein wichtiger Beitrag zu Bauqualität, Rechtssicherheit und Projektmanagement.

- Teilabnahme ist eine formelle Abnahme abgeschlossener Teilleistungen

- Sie kann vertraglich vereinbart oder freiwillig durchgeführt werden

- Grundlage ist häufig die VOB/B, insbesondere § 12

- Voraussetzung: Abschnitt muss technisch abgeschlossen sein

- Sie markiert den Beginn von Verjährungsfristen für Mängel

- Teilabnahmen schaffen Transparenz über den Baufortschritt

- Sie können bei längeren Bauzeiten sehr sinnvoll sein

- Wichtige Grundlage für eine spätere Endabnahme

Unterschiede zwischen Teilabnahme und Schlussabnahme

Teilabnahmen und Schlussabnahmen unterscheiden sich in mehreren zentralen Punkten, auch wenn sie beide eine prüfende Abnahme darstellen. Die Teilabnahme bezieht sich nur auf definierte Teilleistungen und kann mehrfach während der Bauphase erfolgen. Die Schlussabnahme hingegen bezieht sich auf das gesamte Werk und ist meist Voraussetzung für die letzte Zahlungsrate sowie das Ende des Vertragsverhältnisses.

Eine Teilabnahme kann rechtlich ähnliche Konsequenzen haben wie die Schlussabnahme – insbesondere was die Umkehr der Beweislast und den Beginn von Verjährungsfristen angeht. Dennoch ist ihre Wirkung auf den abgenommenen Teilbereich beschränkt. Außerdem hat sie keine automatische Wirkung auf Gewährleistung oder Zahlungsansprüche für noch ausstehende Leistungen. Hier ist Präzision in der Dokumentation entscheidend.

Die Durchführung einer Teilabnahme kann freiwillig vereinbart werden. Sie muss nicht zwingend erfolgen, ist aber bei umfangreichen oder langen Bauprojekten empfehlenswert. Die Schlussabnahme hingegen ist in jedem Fall erforderlich, da sie das Bauvorhaben als Ganzes abschließt und rechtlich wie wirtschaftlich von hoher Bedeutung ist.

- Gegenstand der Abnahme: Teilabnahme bezieht sich nur auf einzelne Bauabschnitte, Schlussabnahme auf das gesamte Bauwerk.

- Zeitpunkt: Teilabnahme erfolgt während der Bauphase, Schlussabnahme nach Fertigstellung aller Leistungen.

- Rechtsfolgen: Beide führen zur Umkehr der Beweislast und setzen Fristen in Gang – aber nur für die jeweiligen Leistungen.

- Verpflichtung: Teilabnahme ist freiwillig vereinbar, Schlussabnahme ist zwingender Bestandteil des Bauprozesses.

- Zahlungsansprüche: Teilabnahmen können Teilrechnungen rechtfertigen, Schlussabnahme führt zur Schlusszahlung.

- Vertragsverhältnis: Mit der Schlussabnahme endet regelmäßig das Vertragsverhältnis, bei Teilabnahme nicht.

Wann ist eine Teilabnahme sinnvoll?

Die Teilabnahme ist kein Muss, aber in vielen Fällen ausgesprochen sinnvoll. Sie kommt immer dann infrage, wenn einzelne Bauabschnitte unabhängig vom Gesamtprojekt abgeschlossen und geprüft werden können. Häufig geschieht dies bei langen Bauzeiten, komplexen Projektphasen oder bei Gewerken, die vor anderen Bauleistungen abgeschlossen sein müssen – etwa bei technischen Anlagen oder Ausbaugewerken.

Auch wenn der Bauherr bereits vor der Gesamtfertigstellung bestimmte Bereiche in Betrieb nehmen möchte, ist eine Teilabnahme hilfreich. Sie dokumentiert offiziell die Fertigstellung, schafft Klarheit über Verantwortlichkeiten und kann als rechtliche Absicherung dienen. Zudem kann die Teilabnahme als Nachweis für Behörden, Versicherungen oder Folgegewerke genutzt werden.

Aus Sicht des Auftragnehmers lohnt sich die Teilabnahme, weil sie verbindlich die erbrachte Leistung dokumentiert und spätere Diskussionen über Mängel oder Fristen vermeidet. Außerdem wird oft erst mit erfolgter Teilabnahme die nächste Abschlagszahlung fällig. Die Teilabnahme bietet also finanzielle, rechtliche und organisatorische Vorteile für beide Seiten.

- Bei langen Bauzeiten mit mehreren Bauphasen

- Wenn Teilbereiche technisch abgeschlossen sind

- Zur Dokumentation von Gewährleistungsbeginn

- Bei Übergabe an andere Gewerke oder Nutzer

- Für eine strukturierte Qualitätskontrolle

- Zur Absicherung bei drohendem Baustillstand

- Wenn Teilbereiche vorzeitig genutzt werden sollen

- Als Voraussetzung für Abschlagszahlungen

Rechtlicher Hintergrund der Teilabnahme nach VOB/B

Die rechtlichen Grundlagen für die Teilabnahme im Bauwesen sind in der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B (VOB/B) geregelt. Zwar sieht die VOB/B die Teilabnahme nicht ausdrücklich als Standardmaßnahme vor, sie lässt sie jedoch durch vertragliche Vereinbarung ausdrücklich zu. Grundlage ist § 12 VOB/B, der die Regelungen zur Abnahme enthält. Darin heißt es, dass der Auftraggeber verpflichtet ist, die vertragsgemäß hergestellte Leistung abzunehmen. Für Teilabnahmen gilt dies entsprechend, sofern sie einzelvertraglich vereinbart wurden.

Wird eine Teilabnahme durchgeführt, entfaltet sie dieselben rechtlichen Wirkungen wie eine Schlussabnahme – allerdings ausschließlich für den betroffenen Teilbereich. Dazu zählt insbesondere der Beginn der Verjährungsfrist für Mängelansprüche gemäß § 13 VOB/B. Ebenso findet eine Beweislastumkehr statt: Nach erfolgter Teilabnahme muss der Auftraggeber etwaige Mängel beweisen. Dies unterstreicht die Bedeutung der Dokumentation und einer formell sauberen Durchführung.

Darüber hinaus ist bei Teilabnahmen besondere Sorgfalt bei der Vertragsgestaltung nötig. Damit ihre rechtlichen Wirkungen tatsächlich eintreten, müssen Umfang, Gegenstand und Zeitpunkt der Teilabnahme exakt definiert sein. Ohne vertragliche Vereinbarung oder schriftliche Festlegung besteht kein Rechtsanspruch auf eine Teilabnahme. Auch die Anwendung der VOB/B selbst muss zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart worden sein, da sie kein gesetzliches Regelwerk, sondern nur eine anerkannte Vertragsgrundlage darstellt.

Risiken und Vorteile für Bauherren

Für Bauherren bietet die Teilabnahme zahlreiche Vorteile – insbesondere Transparenz, Absicherung und bessere Planbarkeit. Sie erlaubt es, einzelne Leistungen schon vor Gesamtfertigstellung formal zu prüfen und abzunehmen. So können Mängel frühzeitig erkannt und beseitigt werden, bevor sie sich auf weitere Bauabschnitte auswirken. Zudem lassen sich bestimmte Teilbereiche bereits nutzen oder Folgegewerke beauftragen. Die Teilabnahme erhöht damit die Kontrolle und senkt das Risiko von Verzögerungen im Projektablauf.

Allerdings bringt die Teilabnahme auch Risiken mit sich. Insbesondere die Beweislastumkehr nach Abnahme bedeutet, dass der Bauherr später den Nachweis für Mängel führen muss. Eine unvollständige oder unpräzise Dokumentation kann daher teuer werden. Auch die Einzelfristen für Gewährleistung und Verjährung müssen im Blick behalten werden. Zudem besteht das Risiko, dass ein Teil als mängelfrei abgenommen wird, obwohl sich Mängel erst später in der Gesamtfunktion zeigen.

Daher ist eine Teilabnahme nur dann sinnvoll, wenn sie gut vorbereitet, dokumentiert und vertraglich sauber geregelt ist. Wird dies beachtet, profitieren Bauherren in mehrfacher Hinsicht.

- Frühzeitige Mängelerkennung: Fehler in Teilleistungen lassen sich rechtzeitig feststellen und beheben.

- Nutzung vor Fertigstellung: Abgenommene Teilbereiche können früher in Betrieb genommen werden.

- Planungssicherheit: Abgeschlossene Abschnitte schaffen Klarheit für Folgegewerke.

- Beweissicherung: Eine korrekt dokumentierte Teilabnahme dient als rechtssicherer Nachweis.

- Risiko der Beweislastumkehr: Nach der Abnahme liegt die Nachweispflicht für Mängel beim Bauherrn.

- Verjährungsfristen beachten: Mängelansprüche für abgenommene Teile laufen getrennt von der Schlussabnahme.

Risiken und Vorteile für Auftragnehmer

Auch für Auftragnehmer kann die Teilabnahme ein wertvolles Instrument sein, um Bauprojekte strukturiert und wirtschaftlich abzusichern. Einer der größten Vorteile besteht darin, dass sie verbindlich dokumentiert, welche Leistungen ordnungsgemäß erbracht wurden. Das schützt vor nachträglichen Beanstandungen und unklaren Verantwortlichkeiten. Zudem beginnt mit der Teilabnahme die Verjährungsfrist für Mängel – ein klarer zeitlicher Rahmen, der Sicherheit bietet.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Möglichkeit zur Rechnungsstellung: Teilabnahmen berechtigen häufig zur Stellung von Abschlagszahlungen. So lassen sich Liquiditätsengpässe vermeiden, insbesondere bei größeren Projekten mit langer Laufzeit. Auch aus organisatorischer Sicht ist die Teilabnahme sinnvoll, da sie strukturierte Übergaben zwischen Gewerken und Bauabschnitten ermöglicht.

Gleichzeitig gibt es Risiken: Werden Mängel übersehen oder nicht korrekt dokumentiert, kann dies später zu Konflikten führen. Auch eine unklare vertragliche Regelung zur Teilabnahme kann die rechtliche Wirkung verwässern. Auftragnehmer sollten daher auf eine saubere Dokumentation, eindeutige Abnahmeerklärungen und klare Vereinbarungen achten.

- Sichert die Leistung zum jeweiligen Baufortschritt ab

- Erlaubt frühzeitige Teilrechnungen und Zahlungen

- Beginn der Verjährungsfrist schafft Rechtsklarheit

- Dokumentiert mängelfreie Abschnitte verbindlich

- Verringert spätere Diskussionen über Altleistungen

- Reduziert Haftungsrisiken für Folgegewerke

- Verhindert pauschale Mängelbehauptungen am Ende

- Risiko bei unvollständiger Dokumentation beachten

Dokumentation der Teilabnahme: Was muss ins Protokoll?

Ein korrektes Teilabnahmeprotokoll ist der zentrale Nachweis darüber, welche Leistungen zu welchem Zeitpunkt und in welchem Zustand abgenommen wurden. Es schützt beide Parteien vor späteren Unklarheiten und ist im Streitfall ein entscheidendes Dokument. Eine lückenlose und sorgfältige Protokollierung ist daher unerlässlich – sowohl aus rechtlicher als auch aus organisatorischer Sicht.

Das Protokoll muss klar und verständlich aufgebaut sein. Es sollte nicht nur den Umfang der abgenommenen Leistungen beschreiben, sondern auch festhalten, ob Mängel festgestellt wurden, welche Fristen zur Mängelbeseitigung gelten und ob Vorbehalte erklärt wurden. Auch die Namen der Beteiligten, das Datum der Abnahme sowie deren Ort und Rahmenbedingungen müssen enthalten sein.

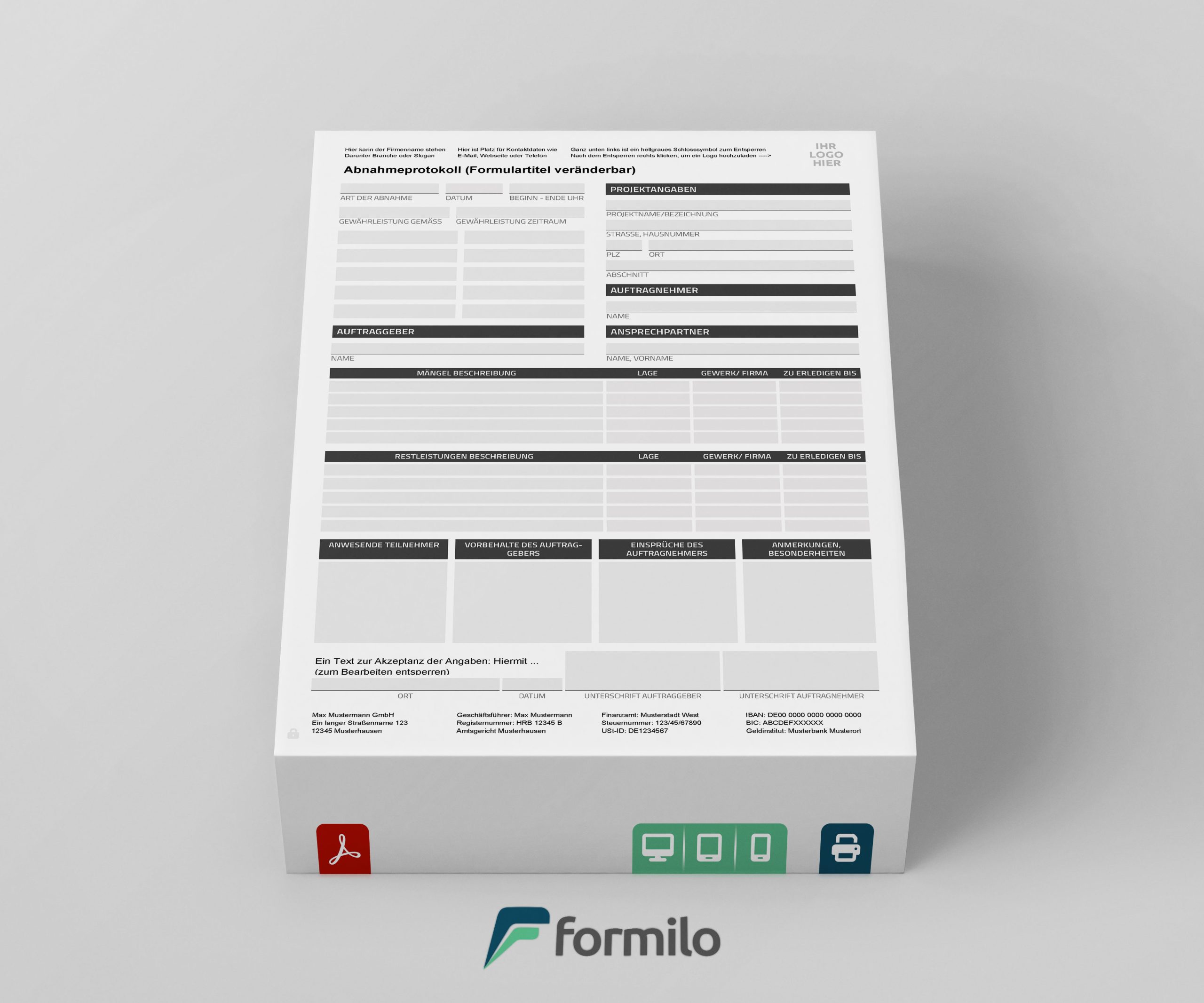

Der Inhalt sollte standardisiert und nachvollziehbar gegliedert sein. Vordrucke oder digitale PDF-Formulare mit interaktiven Feldern helfen, keine wichtigen Angaben zu vergessen. Besonders bei umfangreichen Projekten empfiehlt sich ein strukturierter Aufbau, um die Dokumentation später effizient nutzen zu können.

- Abnahmedatum: Tag, an dem die Teilabnahme durchgeführt wurde.

- Beteiligte Personen: Namen, Funktionen und ggf. Unterschriften der Anwesenden.

- Ort der Abnahme: Genaue Bezeichnung der Baustelle oder Teilabschnitts.

- Gegenstand der Abnahme: Beschreibung der konkret geprüften und freigegebenen Leistungen.

- Festgestellte Mängel: Detaillierte Auflistung inklusive Fristen zur Beseitigung.

- Erklärte Vorbehalte: Etwa wegen bekannter Mängel oder nicht erfüllter Nebenpflichten.

Aufbau und Inhalt eines Teilabnahmeprotokolls

Ein klar strukturierter Aufbau ist entscheidend für die Aussagekraft eines Teilabnahmeprotokolls. Nur wenn alle relevanten Angaben vollständig erfasst sind, kann das Dokument seine Funktion als rechtlicher Nachweis erfüllen. Eine standardisierte Gliederung hilft zudem, das Protokoll effizient zu erstellen und bei Bedarf schnell auszuwerten. Je nach Projektgröße kann ein Formular mehrere Seiten umfassen oder auf einem Blatt Platz finden.

Damit das Protokoll rechtssicher ist, sollten alle Pflichtangaben enthalten sein: vom Ort der Abnahme über die Beschreibung der Teilleistung bis hin zur Unterschrift beider Parteien. Ebenso wichtig sind Angaben zu Mängeln, Vorbehalten, Fristen und zur Art der Nutzungsmöglichkeit der Teilleistung. Die Sprache des Protokolls sollte sachlich, eindeutig und frei von Interpretationsspielraum sein.

Moderne Lösungen wie digital ausfüllbare PDF-Vordrucke erleichtern die Erstellung erheblich. Sie können Felder automatisch prüfen, Textbausteine einfügen und auf Wunsch direkt archiviert oder weitergeleitet werden. So lässt sich der Aufwand reduzieren, ohne auf rechtliche Korrektheit zu verzichten.

- Projektbezeichnung und Bauabschnitt

- Datum und Uhrzeit der Abnahme

- Teilnehmer mit Funktion und Unterschrift

- Beschreibung der abgenommenen Leistungen

- Festgestellte Mängel und Fristen zur Beseitigung

- Erklärte Vorbehalte, z. B. bei Restarbeiten

- Hinweis auf Beginn der Verjährung

- Vermerk über Nutzungsmöglichkeit der Leistung

Beispiele für typische Teilabnahmesituationen

Teilabnahmen sind in vielen Bauprojekten sinnvoll und üblich. Vor allem bei umfangreichen Bauvorhaben mit mehreren Bauabschnitten oder bei Gewerken mit eigenständiger Funktionalität kommt es häufig zu Zwischenabnahmen. Sie dienen nicht nur der Absicherung, sondern auch der Strukturierung des Bauablaufs und der technischen Übergabe einzelner Abschnitte.

Insbesondere bei öffentlich vergebenen Projekten oder in industriellen Großbauprojekten mit zahlreichen Beteiligten haben sich Teilabnahmen als Praxis etabliert. Sie schaffen Klarheit über den Leistungsstand und ermöglichen Folgegewerken den Einstieg ohne Risiko. Auch bei einer zeitversetzten Inbetriebnahme einzelner Gebäudeteile ist die Teilabnahme erforderlich.

Die folgenden Beispiele zeigen typische Situationen, in denen eine Teilabnahme angebracht ist und klare Vorteile bietet. Entscheidend ist jeweils, dass die Leistung technisch abgeschlossen und abnahmefähig ist.

- Technikzentralen: Übergabe von Heizung, Lüftung oder Elektrik, bevor der Innenausbau erfolgt.

- Rohbauabnahme: Abschluss eines Bauabschnitts zur Vorbereitung des Ausbaus.

- Fassadenarbeiten: Abnahme der äußeren Gebäudehülle vor Beginn der Innenarbeiten.

- Dacharbeiten: Teilabnahme nach Fertigstellung des Daches zur Sicherung gegen Witterung.

- Außenanlagen: Abnahme von Zuwegungen oder Stellplätzen vor Gesamtfertigstellung.

- Mieterausbau: Übergabe einzelner Mieteinheiten an Nutzer während laufender Gesamtbaumaßnahmen.

Häufige Fehler bei der Teilabnahme vermeiden

Auch wenn die Teilabnahme viele Vorteile bietet, wird sie in der Praxis oft fehlerhaft durchgeführt. Ein häufiger Fehler ist die unklare Definition dessen, was überhaupt abgenommen wird. Fehlt eine eindeutige Beschreibung des Leistungsumfangs, ist das Protokoll im Streitfall wenig belastbar. Das kann zu erheblichen rechtlichen Nachteilen führen – etwa, wenn unklare Regelungen zu Fristen, Mängeln oder Verantwortlichkeiten getroffen wurden.

Nicht zuletzt führen auch organisatorische Versäumnisse zu Problemen – etwa wenn keine Vorabinformation an alle Beteiligten erfolgt oder die Teilabnahme zwischen Tür und Angel abgewickelt wird. Eine professionelle Durchführung mit klarer Zuständigkeit und vorbereiteten Vordrucken ist unerlässlich, um die rechtliche Wirksamkeit zu gewährleisten und spätere Diskussionen zu vermeiden.

Digitale Lösungen für die Teilabnahme: Vorteile & Grenzen

Digitale Formulare und Tools für die Teilabnahme gewinnen zunehmend an Bedeutung. Sie ersetzen handschriftliche Protokolle und bieten strukturiertes, rechtssicheres Arbeiten direkt auf der Baustelle. Moderne PDF-Vorlagen mit interaktiven Feldern, Dropdowns und automatisierten Eingabeprüfungen machen die Abnahme effizienter, schneller und weniger fehleranfällig. Der größte Vorteil: Sie sind sofort einsatzbereit, überall verfügbar und lassen sich mit einem Klick speichern, versenden oder archivieren.

Ein weiterer Vorteil ist die Standardisierung: Digitale Vordrucke helfen dabei, keine Angaben zu vergessen und alle relevanten Informationen systematisch zu erfassen. Eingebettete Funktionen wie automatische Zeitstempel, Unterschriftsfelder oder Kalenderfelder erhöhen die Qualität und Nachvollziehbarkeit der Dokumentation erheblich. Auch Schnittstellen zu Projektsoftware oder Datenbanken sind möglich.

Dennoch gibt es Grenzen: Nicht alle Beteiligten verfügen über passende Endgeräte oder den digitalen Umgang. Zudem müssen rechtliche Rahmenbedingungen wie Signaturvorgaben oder Datenschutz eingehalten werden. Digitale Lösungen bieten daher großes Potenzial, erfordern aber auch organisatorische Vorbereitung und technische Infrastruktur.

- Interaktiv ausfüllbare PDF-Formulare sparen Zeit

- Automatische Plausibilitätsprüfungen reduzieren Fehler

- Vordefinierte Pflichtfelder verhindern unvollständige Protokolle

- Standardisierte Vorlagen sorgen für Vergleichbarkeit

- Digitale Signaturfelder ermöglichen mobile Abnahmen

- Direkter Versand per E-Mail oder Cloud-Anbindung möglich

- Zeitsparende Archivierung und schnelle Verfügbarkeit

- Technische Voraussetzungen müssen vorhanden sein

Tipps zur Vorbereitung auf die Teilabnahme

Eine erfolgreiche Teilabnahme beginnt lange vor dem eigentlichen Abnahmetermin. Eine gute Vorbereitung sorgt dafür, dass keine Informationen fehlen, alle Beteiligten vor Ort sind und die Dokumentation reibungslos abläuft. Sowohl Bauherren als auch Auftragnehmer profitieren von einem klar strukturierten Ablauf und vorbereiteten Unterlagen. Dabei ist es entscheidend, die Teilabnahme rechtzeitig anzukündigen und alle erforderlichen Dokumente griffbereit zu haben.

Auch die visuelle Prüfung des betreffenden Abschnitts im Vorfeld gehört zur Vorbereitung. So lassen sich offensichtliche Mängel noch vor dem Abnahmetermin beseitigen. Werden bereits im Vorfeld Checklisten und Protokollvorlagen ausgefüllt, reduziert sich der Aufwand vor Ort erheblich. Je besser die Vorbereitung, desto reibungsloser verläuft die Abnahme und desto belastbarer ist das Ergebnis.

Nicht zuletzt sollten auch organisatorische Rahmenbedingungen wie Stromversorgung, Lichtverhältnisse oder Zugang zu geschlossenen Bereichen geklärt sein. Dies betrifft insbesondere komplexe oder sicherheitsrelevante Bauabschnitte.

Frühzeitig ankündigen:

Alle Beteiligten rechtzeitig über Termin und Umfang informieren.

Dokumente vorbereiten:

Vordrucke, Pläne, Leistungsbeschreibungen bereitlegen.

Abschnitt prüfen:

Vorab Kontrolle auf offensichtliche Mängel und Vollständigkeit durchführen.

Checklisten nutzen:

Standardisierte Prüfvorlagen helfen bei der Kontrolle und Erfassung.

Zugänglichkeit sicherstellen:

Räume und Bereiche müssen zur Begehung freigegeben sein.

Technik bereithalten:

Stifte, Kamera, Tablet oder Laptop mit geladenem Akku mitführen.

Checkliste für Bauleiter und Bauherren zur Teilabnahme

Damit bei der Teilabnahme nichts vergessen wird, ist eine gut strukturierte Checkliste unverzichtbar. Sie unterstützt Bauleiter, Projektverantwortliche und Bauherren dabei, alle notwendigen Punkte im Blick zu behalten – sowohl bei der Vorbereitung als auch während der Durchführung. Die Liste kann in Papierform oder als digitales Formular verwendet werden und dient gleichzeitig als Leitfaden und Dokumentationshilfe.

Eine sorgfältige Prüfung anhand klarer Prüfpunkte vermeidet Fehler, reduziert Missverständnisse und hilft, rechtliche Fallstricke zu umgehen. Besonders bei komplexen Bauvorhaben ist eine standardisierte Vorgehensweise hilfreich, um alle relevanten Aspekte systematisch abzuarbeiten. Die Checkliste kann auch als Nachweis beigelegt und archiviert werden.

Folgende Punkte sollten in keiner Teilabnahme-Checkliste fehlen – unabhängig vom Bauprojekt:

- Abnahmetermin frühzeitig vereinbart und bestätigt

- Beteiligte Personen informiert und eingeladen

- Alle Unterlagen vollständig vorbereitet

- Betroffener Bauabschnitt vollständig fertiggestellt

- Technische Funktion des Abschnitts geprüft

- Sichtprüfung auf offensichtliche Mängel durchgeführt

- Abnahmeprotokoll vorbereitet oder digital angelegt

- Fotodokumentation oder ergänzende Belege vorhanden

Teilabnahme-Protokoll als PDF-Formular: Das bietet Formilo

Formilo entwickelt digitale PDF-Formulare, die speziell auf die Anforderungen von Bauprojekten zugeschnitten sind – darunter auch professionelle Teilabnahmeprotokolle. Diese Formulare lassen sich direkt am Tablet oder Laptop auf der Baustelle ausfüllen, speichern und weiterverarbeiten. Sie enthalten vordefinierte Felder, Auswahlmöglichkeiten, automatische Prüfmechanismen und integrierte Signaturfunktionen, die eine rechtssichere und effiziente Abnahme ermöglichen.

Der Vorteil: Bauleiter und Projektverantwortliche können das Formular an jede Teilabnahmesituation anpassen – egal ob Rohbau, technische Anlage oder Ausbaugewerk. Eingabefelder passen sich dynamisch dem Umfang der abzunehmenden Leistungen an. Eingetragene Inhalte werden automatisch formatiert, relevante Pflichtfelder überprüft und Unterschriftenfelder bereitgestellt. Auf Wunsch können auch Logos, QR-Codes oder firmenspezifische Strukturen integriert werden.

Formilo begleitet Kunden zudem bei der Integration der Formulare in bestehende Workflows oder Apps und bietet Support bei der Einführung. Das spart nicht nur Zeit, sondern verbessert die Qualität der Dokumentation erheblich. Besonders geschätzt wird auch die Möglichkeit, Protokolle per Klick an Projektbeteiligte zu versenden oder in cloudbasierte Projektakten einzufügen. So wird die Teilabnahme zum digitalen Prozess – rechtssicher, schnell und unkompliziert.

Fazit: Warum sich die Teilabnahme lohnt – wenn sie richtig gemacht wird

Die Teilabnahme ist ein wirkungsvolles Instrument im Bauprozess, das sowohl Bauherren als auch Auftragnehmern klare Vorteile bringt. Sie schafft frühzeitige Transparenz, ermöglicht gezielte Qualitätskontrollen und stellt sicher, dass abgeschlossene Leistungen verbindlich dokumentiert sind. Gerade bei größeren Bauvorhaben oder längeren Ausführungszeiten hilft sie, den Überblick zu behalten und Konflikte zu vermeiden.

Voraussetzung für diese Vorteile ist jedoch eine strukturierte, rechtlich fundierte und sorgfältig dokumentierte Durchführung. Fehler in der Protokollierung oder unklare Vereinbarungen können schnell zu rechtlichen Problemen führen. Deshalb lohnt es sich, bei der Teilabnahme auf Qualität und Präzision zu achten – sei es bei der Vorbereitung, der Durchführung oder der Auswahl der eingesetzten Formulare.

Wird die Teilabnahme professionell organisiert, reduziert sie Risiken, erhöht die Nachvollziehbarkeit und schafft einen echten Mehrwert im Bauprojekt. Digitale Lösungen wie die von Formilo unterstützen dabei, die Abläufe effizient und rechtssicher zu gestalten.