Gewährleistung nach Bauabnahme: Rechte, Fristen und Risiken

Kurzfassung des Artikels

Die Gewährleistung nach Bauabnahme schützt Bauherren vor Mängeln am Bauwerk – vorausgesetzt, man kennt seine Rechte, Fristen und Pflichten. Dieser Artikel erklärt die rechtlichen Grundlagen, welche Mängel abgedeckt sind, welche Fristen gelten und wie die VOB/B die Lage verändert. Leser erfahren, welche Ansprüche bestehen – von Nachbesserung über Minderung bis Rücktritt. Praxisnahe Tipps helfen, Mängel rechtzeitig zu erkennen, zu dokumentieren und durchzusetzen. Auch Risiken bei Fristversäumnissen und Beweislastverteilungen werden beleuchtet. Weitere Themen sind das Abnahmeprotokoll, der Einsatz von Gutachtern und die Rolle von Versicherungen. Ziel ist es, Klarheit zu schaffen und Bauherren in die Lage zu versetzen, ihre Ansprüche effektiv geltend zu machen – ohne in juristische Stolperfallen zu tappen.

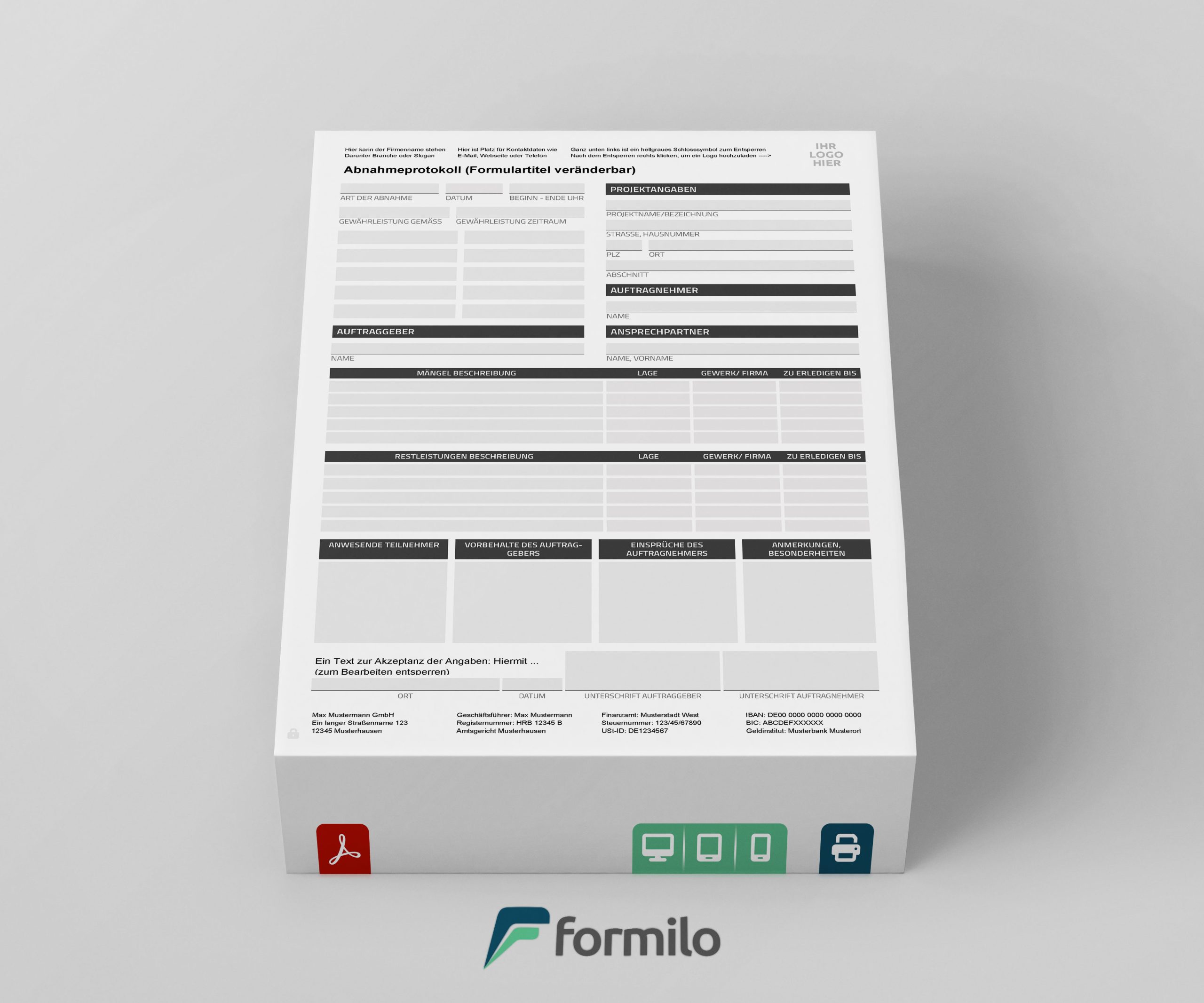

Abnahmeprotokoll Vorlagen?

Wir haben sowohl viele Varianten von fertigen Vorlagen als auch individuelle Anfertigung im Angebot.

Einleitung: Warum die Gewährleistungsphase nach der Bauabnahme so wichtig ist

Die Bauabnahme markiert einen rechtlich bedeutsamen Wendepunkt: Der Bauherr akzeptiert das Werk als im Wesentlichen vertragsgerecht, gleichzeitig beginnt die Gewährleistungsfrist. Was für viele wie der Abschluss eines Bauprojekts aussieht, ist in Wahrheit der Beginn eines neuen Abschnitts mit zahlreichen Risiken. Mängel, die erst nachträglich sichtbar werden, können zu erheblichen Problemen führen – wenn man seine Rechte nicht kennt und Fristen versäumt.

Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über alle relevanten Aspekte: rechtliche Grundlagen, Fristen, Rechte und Risiken. Zudem liefert er praktische Hinweise zur Vermeidung teurer Fehler. Denn die Gewährleistungsphase ist keine Formsache – sondern ein Zeitraum, der über den dauerhaften Werterhalt eines Bauwerks entscheidet.

- Abnahme als Startpunkt: Mit der Bauabnahme beginnt die Gewährleistungspflicht des Unternehmers und die Beweislast kehrt sich um.

- Mängel tauchen oft zeitverzögert auf: Viele Baumängel werden erst nach Monaten oder Jahren erkennbar, z.B. Risse, Feuchtigkeit oder Undichtigkeiten.

- Verkürzte Fristen möglich: Wer nicht auf die Fristen achtet, verliert eventuell seine Ansprüche auf Nachbesserung.

- Rechtliche Laien sind benachteiligt: Bauherren ohne juristische Kenntnisse oder Berater übersehen oft wichtige Regelungen im Vertrag oder der VOB/B.

- Dokumentation ist entscheidend: Nur wer Mängel und Abläufe sauber dokumentiert, kann seine Rechte im Streitfall durchsetzen.

- Geld- und Zeitverlust vermeiden: Wer die Gewährleistung vernachlässigt, riskiert hohe Kosten für selbst zu tragende Reparaturen.

Die Bauabnahme sollte daher nicht als Ende, sondern als Startschuss für eine sorgfältige Gewährleistungsphase verstanden werden. Wer vorbereitet ist, sich informiert und rechtzeitig handelt, spart Nerven, Geld und potenzielle Gerichtsverfahren.

Gesetzliche Grundlagen der Gewährleistung im Bauwesen

Die rechtliche Basis für die Gewährleistung am Bau wird vor allem durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und in bestimmten Fällen durch die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B) geregelt. Beide Regelwerke definieren Pflichten, Rechte und Fristen im Umgang mit Baumängeln, unterscheiden sich jedoch in vielen Details. Welche Regelung im Einzelfall gilt, hängt vom zugrunde liegenden Vertrag ab – eine entscheidende Frage, da sich daraus unterschiedliche Ansprüche und Fristdauern ergeben.

Im BGB ist in § 634 ff. festgelegt, welche Rechte dem Bauherrn bei Mängeln zustehen. Der Unternehmer haftet dafür, dass das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln ist. Das Gesetz sieht zunächst eine Nachbesserung vor, alternativ kann unter bestimmten Bedingungen auch eine Minderung des Werklohns, der Rücktritt oder Schadensersatz verlangt werden. Die reguläre Gewährleistungsfrist beträgt dabei fünf Jahre ab Abnahme.

Die VOB/B wird nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie ausdrücklich vereinbart wurde – typischerweise bei Bauverträgen mit professionellen Auftraggebern oder öffentlichen Bauvorhaben. Sie enthält abweichende Regelungen, z. B. verkürzte Fristen von vier Jahren, besondere Anzeige- und Rügepflichten und eine modifizierte Regelung der Verjährung. Daher ist es für Bauherren essenziell, den Vertragsinhalt im Detail zu prüfen.

- BGB-Gewährleistung: § 633 ff. BGB ist maßgeblich bei privaten Bauverträgen

- VOB/B-Regelung: Häufig bei öffentlichen oder gewerblichen Bauvorhaben

- Verjährungsfrist BGB: Fünf Jahre ab Abnahme (§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB)

- Verjährungsfrist VOB/B: Meist nur vier Jahre (§ 13 Abs. 4 VOB/B)

- Vertragspflicht: VOB/B muss ausdrücklich vereinbart sein

- Anspruchsarten: Nachbesserung, Minderung, Rücktritt, Schadensersatz

- Beweislast: Ab Abnahme liegt sie beim Bauherrn

- Wichtiger Vertragspunkt: Schriftlich festgelegte Abnahme

Welche Mängel unter die Gewährleistung fallen – und welche nicht

Die Gewährleistungspflicht des Bauunternehmers bezieht sich ausschließlich auf Mängel, die bereits bei der Abnahme vorhanden waren – auch wenn sie erst später sichtbar werden. Grundsätzlich gelten als Mängel alle Abweichungen vom vereinbarten Bau-Soll, also Planungsfehler, Ausführungsmängel oder Materialfehler, die dazu führen, dass das Bauwerk nicht die vereinbarte Beschaffenheit oder den vertraglich geschuldeten Nutzen aufweist.

Typische Gewährleistungsmängel sind beispielsweise Risse im Mauerwerk, fehlerhafte Abdichtungen, Schimmelbildung aufgrund mangelhafter Lüftungskonzepte oder falsche Gefällegebung bei Flachdächern. Auch funktionale Mängel wie nicht oder ungleichmäßig funktionierende Heizungsanlagen oder Fenster, die sich nicht schließen lassen, gehören dazu. Entscheidend ist: Der Mangel muss im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers liegen.

Kein Gewährleistungsfall liegt hingegen vor, wenn der Schaden auf äußere Einwirkungen nach der Abnahme zurückzuführen ist, etwa unsachgemäße Nutzung, fehlende Wartung oder höhere Gewalt wie Unwetter. Auch Verschleiß ist nicht automatisch ein Mangel. Die Unterscheidung ist juristisch oft komplex und bedarf nicht selten der Einschätzung eines Sachverständigen.

Rechte des Bauherrn: Nachbesserung, Minderung, Rücktritt, Schadensersatz

Wenn ein Mangel während der Gewährleistungsfrist auftritt, hat der Bauherr mehrere gesetzlich verankerte Rechte. Diese dienen der Durchsetzung eines mangelfreien Bauwerks und können je nach Einzelfall einzeln oder kombiniert geltend gemacht werden. Wichtig ist, dass der Bauherr dem Bauunternehmen zunächst die Gelegenheit zur Nachbesserung gibt, bevor er zu anderen Rechtsmitteln greift.

Die Wahl des geeigneten Anspruchs hängt davon ab, wie gravierend der Mangel ist, ob er behoben werden kann und wie das Verhalten des Unternehmers ausfällt. Nur wenn Nachbesserungsversuche wiederholt fehlschlagen oder ernsthaft verweigert werden, kommen Minderungen oder sogar ein Rücktritt vom Vertrag in Betracht. In besonders schweren Fällen ist auch Schadensersatz möglich – etwa wenn durch den Mangel Folgeschäden entstanden sind.

Entscheidend für die erfolgreiche Durchsetzung ist eine präzise schriftliche Mängelanzeige, klare Fristsetzung und konsequente Beweissicherung. Diese Rechte stehen nicht unbegrenzt zur Verfügung, sondern müssen innerhalb der geltenden Verjährungsfristen ausgeübt werden.

Nachbesserung:

Der Unternehmer muss den Mangel auf eigene Kosten beseitigen. Dies ist der vorrangige Anspruch.

Minderung:

Der Bauherr kann den Werklohn kürzen, wenn der Mangel trotz Fristsetzung nicht beseitigt wird.

Rücktritt:

Bei erheblichen Mängeln kann der Vertrag rückabgewickelt werden, falls eine Nachbesserung nicht erfolgt.

Schadensersatz:

Kommt in Betracht, wenn der Mangel weitere Schäden verursacht hat oder Folgekosten entstehen.

Selbstvornahme mit Kostenerstattung:

Nach Fristsetzung darf der Bauherr den Mangel selbst beheben (lassen) und Ersatz fordern.

Verweigerung der Abnahme:

Bei gravierenden Mängeln kann die Abnahme bis zur Behebung verweigert werden.

Fristen im Überblick: Dauer, Fristbeginn und Ablauf

Die Fristen im Rahmen der Gewährleistung nach Bauabnahme sind strikt geregelt und rechtlich bindend. Die Dauer der Gewährleistungsfrist richtet sich maßgeblich danach, ob das BGB oder die VOB/B zur Anwendung kommt. Während das BGB eine Gewährleistungsdauer von fünf Jahren vorsieht, sind es bei der VOB/B in der Regel nur vier Jahre – jeweils gerechnet ab dem Zeitpunkt der Abnahme.

Wichtig ist: Die Frist beginnt nicht mit der Fertigstellung, sondern mit der offiziellen Abnahme durch den Auftraggeber. Auch wenn Mängel erst später sichtbar werden, gelten sie als innerhalb der Frist aufgetreten, wenn sie bereits zum Zeitpunkt der Abnahme bestanden. Der Ablauf der Frist kann nur durch rechtlich wirksame Maßnahmen wie ein gerichtliches Mahnverfahren oder die Anerkennung des Mangels durch den Unternehmer unterbrochen werden.

Eine Missachtung der Fristen führt regelmäßig zum Verlust aller Mängelansprüche. Daher sollten Bauherren genau dokumentieren, wann die Abnahme stattfand, welche Vereinbarungen zum Fristbeginn getroffen wurden und welche Maßnahmen bei Mängeln eingeleitet wurden.

- Regelgewährleistung BGB: 5 Jahre ab Abnahme (§ 634a BGB)

- VOB/B-Gewährleistung: 4 Jahre ab Abnahme (§ 13 Abs. 4 VOB/B)

- Fristbeginn: Mit Datum der förmlichen oder stillschweigenden Abnahme

- Verjährungsunterbrechung: z. B. durch gerichtliche Geltendmachung

- Besondere Fristen bei arglistigem Verschweigen: 10 Jahre

- Beweislastumkehr: Nur innerhalb der ersten 6 Monate nach BGB-Abnahme

- Reklamationen kurz vor Fristende: Mangelanzeige allein reicht nicht

- Empfehlung: Fristende notieren und rechtzeitig handeln

Besondere Regelungen bei VOB/B-Verträgen

Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B) ist ein speziell auf die Baupraxis zugeschnittenes Vertragsregelwerk, das abweichende und ergänzende Regelungen zum BGB enthält. Sie wird häufig bei gewerblichen oder öffentlichen Bauvorhaben verwendet und muss ausdrücklich zwischen den Vertragsparteien vereinbart werden, um rechtswirksam zu sein. Für private Bauherren gilt die VOB/B nur, wenn sie ihnen vor Vertragsschluss in zumutbarer Weise zur Kenntnis gegeben wurde.

Die VOB/B sieht unter anderem eine verkürzte Gewährleistungsfrist von vier Jahren bei Bauleistungen vor, außerdem greifen besondere Regeln zur Abnahme, Mängelanzeige und Verjährungshemmung. So beginnt die Verjährungsfrist auch hier mit der Abnahme, jedoch muss der Auftraggeber Mängel unverzüglich anzeigen, um seine Ansprüche nicht zu verlieren – eine Obliegenheit, die beim BGB-Vertrag in dieser Form nicht existiert.

Ein weiterer zentraler Unterschied liegt in der Verjährungshemmung: Während beim BGB allein die gerichtliche Geltendmachung die Frist unterbricht, genügt bei der VOB/B bereits die schriftliche Mängelrüge kurz vor Fristende. Diese Differenzierungen machen die VOB/B besonders anspruchsvoll – sowohl in der Vertragsgestaltung als auch in der Gewährleistungspraxis.

Häufige Konfliktfälle in der Gewährleistungsphase

Die Gewährleistungsphase ist ein Zeitraum, in dem es besonders häufig zu Auseinandersetzungen zwischen Bauherr und Auftragnehmer kommt. In der Praxis zeigt sich, dass viele Streitigkeiten durch unklare Kommunikation, fehlende Dokumentation und Missverständnisse über Verantwortlichkeiten entstehen. Oft wird auch nicht korrekt zwischen echten Mängeln und bloßem Verschleiß unterschieden.

Ein weiterer Brennpunkt ist die Beweissicherung: Wird ein Mangel angezeigt, aber nicht sauber dokumentiert, können daraus schnell Nachteile für den Bauherrn entstehen. Auch Fristversäumnisse, schleppende Nachbesserung oder nicht abgestimmte Selbstvornahmen führen regelmäßig zu Konflikten. Dabei kommt es nicht nur auf technische Fakten an, sondern auch auf rechtlich sauberes Verhalten.

Die folgenden Punkte gehören zu den typischen Streitursachen, die Bauherren kennen und vermeiden sollten:

- Unzureichende Mängelanzeige: Mängel werden nur mündlich mitgeteilt oder ungenau beschrieben – das ist rechtlich oft wirkungslos.

- Fristsetzung fehlt: Ohne klare Frist zur Nachbesserung gerät der Unternehmer nicht in Verzug.

- Eigenmächtige Selbstvornahme: Wer ohne vorherige Ankündigung selbst repariert, verliert oft das Recht auf Kostenerstattung.

- Uneinigkeit über die Mangelursache: Bauunternehmer und Bauherr geben sich gegenseitig die Schuld.

- Verjährung übersehen: Mängel werden zu spät gemeldet, wodurch alle Ansprüche erlöschen.

- Kein Abnahmeprotokoll vorhanden: Ohne Nachweis der Abnahme lässt sich der Fristbeginn nicht belegen.

Die Rolle von Abnahmeprotokoll und Mängelrüge

Das Abnahmeprotokoll ist das zentrale Dokument der Bauabnahme und stellt die Grundlage für die gesamte Gewährleistungsphase dar. Es dokumentiert, ob das Werk im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurde, welche Mängel bei der Abnahme bereits bekannt sind und ob Vorbehalte erklärt wurden. Nur mit einem sauber geführten Abnahmeprotokoll kann der Bauherr im Streitfall belegen, wann die Gewährleistungsfrist begonnen hat und welche Mängel schon zu diesem Zeitpunkt bekannt waren.

Mindestens ebenso wichtig ist die korrekte Mängelrüge. Sie muss konkret und schriftlich erfolgen. Unklare oder pauschale Angaben („Wände nicht in Ordnung“) reichen nicht aus. Eine wirksame Mängelrüge enthält eine genaue Beschreibung des Mangels, eine realistische Frist zur Beseitigung sowie den Hinweis auf mögliche Konsequenzen wie Selbstvornahme oder Schadensersatzforderung. Ohne korrekte Rüge riskiert der Bauherr seine Ansprüche.

Ein strukturierter Umgang mit Dokumentation und Kommunikation ist deshalb unerlässlich. Nur wer alle Vorgänge beweisbar festhält, hat im Gewährleistungsstreit gute Karten.

- Abnahmeprotokoll fixiert Start der Gewährleistungsfrist

- Es dokumentiert offene Mängel und etwaige Vorbehalte

- Ohne Protokoll schwerer Nachweis des Fristbeginns

- Schriftliche Mängelrüge ist zwingend notwendig

- Pauschale Rügen sind rechtlich wirkungslos

- Frist zur Nachbesserung muss gesetzt werden

- Nachweis über Zugang der Rüge sollte geführt werden

- Fotos und ergänzende Belege erhöhen Beweiskraft

Beweislastverteilung und deren Bedeutung für Bauherren

Ein entscheidender Aspekt der Gewährleistungsphase ist die Beweislastverteilung. Sie bestimmt, wer im Streitfall nachweisen muss, ob ein Mangel vorliegt und wessen Verantwortung dieser zuzuordnen ist. Ab dem Zeitpunkt der Abnahme liegt die Beweislast grundsätzlich beim Bauherrn. Das bedeutet: Er muss belegen, dass der Mangel bereits bei der Abnahme vorhanden war oder auf eine unsachgemäße Ausführung zurückzuführen ist.

Während der ersten sechs Monate nach Abnahme besteht im BGB ein Vorteil für Verbraucher: In dieser Zeit wird zugunsten des Bauherrn vermutet, dass ein auftretender Mangel schon bei der Abnahme vorlag. Diese sogenannte Beweislastumkehr gilt jedoch nicht bei VOB/B-Verträgen. Nach Ablauf dieser sechs Monate muss der Bauherr den Mangel selbst vollständig nachweisen – was ohne sachverständige Hilfe oft nicht gelingt.

Für Bauherren bedeutet das: Eine lückenlose Dokumentation von Mängeln, Baufortschritt und Kommunikation ist essenziell. Je mehr objektive Beweise zur Verfügung stehen – etwa Fotos, Schriftverkehr oder Gutachten – desto größer sind die Chancen, Ansprüche erfolgreich durchzusetzen. Wer hier unvorsichtig agiert oder auf eine Beweissicherung verzichtet, hat im Ernstfall oft das Nachsehen.

Risiken bei Nichtbeachtung von Fristen und Formalien

Viele Bauherren verlieren ihre Ansprüche auf Mängelbeseitigung, weil sie Fristen und Formalien nicht korrekt einhalten. Die rechtlichen Anforderungen sind streng: Schon kleine Versäumnisse – wie eine verspätete Mängelanzeige oder das Fehlen einer schriftlichen Fristsetzung – führen regelmäßig zum Verlust der Gewährleistungsrechte. Besonders kritisch ist dies, wenn die Frist zur Nachbesserung vor Ablauf der Verjährung nicht gewahrt wird.

Auch Formfehler wie eine unzureichende Dokumentation, die fehlende Unterschrift auf dem Abnahmeprotokoll oder unpräzise Mängelbeschreibungen können den Erfolg einer Reklamation gefährden. Nicht selten entstehen hieraus teure Gerichtsverfahren oder unnötige Kosten, weil Bauherren selbst für Mängel zahlen müssen, für die eigentlich der Unternehmer haften würde. Daher ist eine präzise Vorgehensweise bei jedem Gewährleistungsfall unerlässlich.

Nachlässigkeit im Umgang mit Gewährleistungsfristen und Formalitäten bedeutet oft: Rechtsverlust. Die folgenden Risiken sollten Bauherren kennen und vermeiden:

Verjährung:

Wer Mängel nach Ablauf der Frist geltend macht, verliert jeglichen Anspruch – unabhängig vom Verschulden des Unternehmers.

Keine schriftliche Fristsetzung:

Ohne Frist keine Pflicht zur Nachbesserung – und damit keine Verzugsfolgen.

Unvollständige Mängelanzeige:

Unklare oder mündliche Mitteilungen sind rechtlich nicht durchsetzbar.

Fehlende Beweisführung:

Ohne Belege (z. B. Fotos, Protokolle) hat der Bauherr vor Gericht oft keine Chance.

Abnahmeprotokoll nicht unterschrieben:

Ohne formale Abnahme ist der Fristbeginn schwer nachweisbar.

Fristversäumnis trotz Kenntnis:

Wer den Mangel erkennt, aber nicht rechtzeitig handelt, verwirkt seine Rechte.

Gewährleistungsverlängerung durch Vertrag oder Kulanz

In bestimmten Fällen kann die gesetzliche oder vertragliche Gewährleistungsfrist verlängert werden. Dies geschieht entweder durch eine ausdrückliche Vereinbarung im Bauvertrag oder durch eine freiwillige Verlängerung seitens des Unternehmers im Rahmen der Kulanz. Eine vertraglich festgehaltene Verlängerung ist vor allem bei größeren Bauprojekten oder bei sicherheitsrelevanten Bauteilen üblich und sollte klar formuliert und dokumentiert werden.

Auch ohne vertragliche Pflicht zeigen sich viele Bauunternehmen kulant, wenn sich nach Ablauf der eigentlichen Frist ein klarer Mangel zeigt. Dies ist jedoch rechtlich unverbindlich und sollte nicht vorausgesetzt werden. Wer sich auf Kulanz verlässt, geht immer ein gewisses Risiko ein, da der Unternehmer jederzeit seine Meinung ändern kann.

Für Bauherren bedeutet das: Eine vertragliche Verlängerung ist der einzig sichere Weg, Ansprüche über die reguläre Frist hinaus abzusichern. Wer auf Kulanz angewiesen ist, sollte zumindest alles schriftlich festhalten.

- Vertragliche Verlängerung muss schriftlich fixiert sein

- Kulanz ist unverbindlich und jederzeit widerrufbar

- Besonders bei Sicherheitsbauteilen oft längere Fristen

- Verlängerung kann pauschal oder auf Einzelfälle bezogen sein

- Auch Hersteller von Produkten gewähren teils eigene Fristen

- Fristverlängerung sollte im Abnahmeprotokoll erwähnt werden

- Dokumentierte Kommunikation ist auch bei Kulanz essenziell

- Keine automatische Verlängerung bei Mängelrüge

Praktische Tipps für Bauherren zur Überwachung der Gewährleistung

Fristenkalender führen:

Abnahmedatum eintragen, Fristende berechnen und Erinnerungen setzen.

Dokumente systematisch archivieren:

Regelmäßige Sichtkontrollen:

Mängel schriftlich festhalten:

Beschreibung, Datum, Fotos und erste Reaktionen des Unternehmers dokumentieren.

Professionelle Zwischenbegehung:

Rechtzeitig Sachverständigen einschalten:

Einschaltung von Sachverständigen – wann und warum sinnvoll

Die Beauftragung eines Bausachverständigen kann in der Gewährleistungsphase entscheidend sein – insbesondere bei komplexen oder strittigen Mängeln. Ein unabhängiger Gutachter hilft dabei, die Ursachen eines Mangels fachlich einzuordnen, den Schadenumfang zu dokumentieren und eine rechtlich verwertbare Beweislage zu schaffen. Gerade bei Uneinigkeit mit dem Bauunternehmen ist ein objektives Gutachten oft der entscheidende Hebel zur Durchsetzung von Ansprüchen.

Ein weiterer Vorteil: Sachverständige können zwischen echten Mängeln und bloßem Verschleiß oder Bedienfehlern unterscheiden. So lassen sich unnötige Streitigkeiten vermeiden. Auch im Vorfeld einer Selbstvornahme oder gerichtlichen Auseinandersetzung ist eine professionelle Einschätzung ratsam, um rechtssichere Grundlagen zu schaffen.

Die Kosten für ein Gutachten müssen zunächst vom Bauherrn getragen werden, sind aber in vielen Fällen im Rahmen des Schadensersatzes erstattungsfähig – sofern sich ein Mangel bestätigt. Auch Rechtsschutzversicherungen übernehmen solche Ausgaben unter bestimmten Voraussetzungen. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte also frühzeitig einen Sachverständigen einbinden.

Rechtsschutz und Unterstützung durch Versicherungen

Versicherungen können während der Gewährleistungsphase eine wertvolle Absicherung bieten – vor allem, wenn es zu Auseinandersetzungen mit dem Bauunternehmer kommt. Eine private Rechtsschutzversicherung mit dem Baurecht als eingeschlossenem Leistungsbereich hilft, die Kosten für Gutachten, Anwalt und eventuell nötige Gerichtsverfahren zu tragen. Da baurechtliche Streitigkeiten teuer und langwierig sein können, lohnt sich eine frühzeitige Prüfung des eigenen Versicherungsschutzes.

Auch Baufertigstellungs-, Bauherrenhaftpflicht- oder Wohngebäudeversicherungen übernehmen in Einzelfällen Leistungen, wenn durch Baumängel Schäden entstehen. Allerdings ist der Versicherungsschutz stark von der jeweiligen Police abhängig. Nicht selten kommt es auch bei Versicherungsleistungen zu Streitigkeiten über Deckungspflichten, weshalb eine gute Dokumentation und rechtliche Unterstützung auch hier wichtig ist.

Wer sich rechtzeitig um ausreichenden Versicherungsschutz kümmert, schützt sich nicht nur vor finanziellen Risiken, sondern erhöht auch seine Verhandlungsposition im Streitfall deutlich.

- Rechtsschutzversicherung mit Baurechtsschutz ist sinnvoll

- Deckungszusage immer vor Beauftragung eines Anwalts einholen

- Auch außergerichtliche Streitbeilegung kann übernommen werden

- Gutachterkosten teils von Rechtsschutz oder Baufertigstellungsversicherung abgedeckt

- Schaden durch Mangel oft über Gebäude- oder Haftpflichtversicherung regulierbar

- Versicherer verlangen lückenlose Dokumentation des Mangels

- Selbstbeteiligung und Leistungsausschlüsse beachten

- Frühzeitiger Vertragsabschluss wichtig, da Wartezeiten gelten

Fazit: Gewährleistung clever nutzen statt Probleme verschleppen

Die Gewährleistungsphase ist weit mehr als ein juristischer Formalakt – sie ist eine echte Chance, die Qualität eines Bauwerks langfristig zu sichern. Wer seine Rechte kennt, Fristen beachtet und professionell kommuniziert, kann Mängel konsequent reklamieren und hohe Folgekosten vermeiden. Dabei hilft vor allem eine lückenlose Dokumentation und rechtzeitige Reaktion auf auftretende Probleme.

Viele Konflikte lassen sich bereits im Vorfeld entschärfen, wenn die Abnahme strukturiert durchgeführt und Mängel sauber protokolliert werden. Für den Fall der Fälle lohnt sich zudem die Unterstützung durch Sachverständige und eine gute rechtliche Absicherung. Denn nur wer vorbereitet ist, kann seine Ansprüche auch durchsetzen.

Ein Bauprojekt endet nicht mit der Schlüsselübergabe. Die Nachsorge entscheidet darüber, ob ein Objekt seinen Wert behält – oder schleichend an Qualität verliert. Mit dem richtigen Wissen und einem klaren Handlungsplan lässt sich die Gewährleistung effizient und risikofrei nutzen.