Bedenkenanzeige als Subunternehmer: Was ist zu beachten?

Die Bedenkenanzeige ist ein zentrales Instrument für Subunternehmer im Bauwesen, um auf Mängel, Planungsfehler oder Risiken hinzuweisen. Sie schützt vor späterer Haftung und ist gesetzlich in § 4 VOB/B geregelt. Eine rechtzeitige und schriftlich formulierte Anzeige ist Pflicht, wenn z.B. Sicherheitsbedenken oder Ausführungsrisiken bestehen. Inhaltlich muss sie konkret, sachlich und nachvollziehbar sein. Unterschieden wird sie von der Behinderungsanzeige, die auf Verzögerungen abzielt. Häufige Gründe sind fehlerhafte Pläne, ungeeignete Materialien oder fehlende Vorleistungen. Subunternehmer sollten Reaktionen dokumentieren, Fristen beachten und digitale Tools nutzen. Eine korrekte Bedenkenanzeige kann auch bei Nachträgen oder Streitigkeiten relevant werden. Der Artikel bietet konkrete Formulierungsbeispiele, zeigt rechtliche Folgen auf und stellt digitale Vorlagen vor. So handeln Nachunternehmer rechtssicher und effizient.

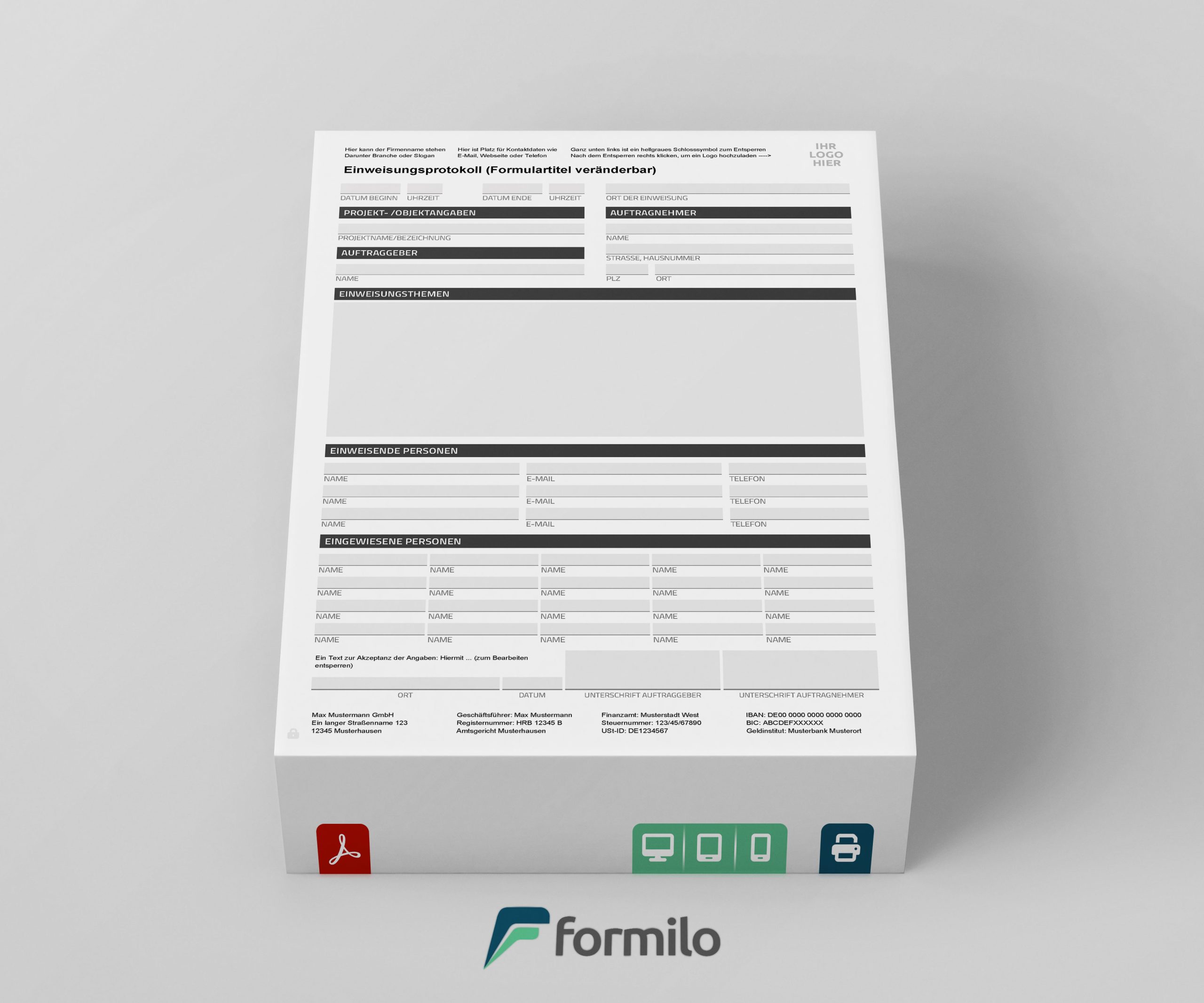

Sie benötigen eine Einweisungsprotokoll Vorlage?

Sie haben die Wahl zwischen einer fertigen Vorlage und individuell erstellten Formularen.

Einführung: Was ist eine Bedenkenanzeige im Bauwesen?

Subunternehmer befinden sich oft in einer schwierigen Position: Einerseits stehen sie unter Zeit- und Leistungsdruck, andererseits tragen sie ein hohes Risiko, wenn sie fehlerhafte Anweisungen oder mangelhafte Planung stillschweigend umsetzen. Die Bedenkenanzeige dient hier als Absicherung und ist ein wichtiger Bestandteil der Baukommunikation. Wer sie unterlässt, obwohl sie geboten gewesen wäre, kann später unter Umständen in Regress genommen werden – selbst wenn die Ursache beim Auftraggeber lag.

Die Anzeige von Bedenken ist nicht nur eine Pflicht, sondern auch ein Werkzeug für Qualitätssicherung, Risikominimierung und strukturiertes Projektmanagement. Damit ist sie ein Element, das über den Erfolg oder Misserfolg einer Zusammenarbeit auf der Baustelle mitentscheiden kann.

Definition:

Schriftlicher Hinweis auf erkennbare Mängel, Risiken oder Planungsfehler durch den Subunternehmer.

Zweck:

Schutz vor späterer Haftung und rechtliche Absicherung der eigenen Leistung.

Adressat:

Immer der direkte Auftraggeber, z. B. der Generalunternehmer.

Typische Auslöser:

Unvollständige Pläne, fehlerhafte Materialien, unsichere Ausführung.

Form:

Schriftlich, nachvollziehbar, mit konkreter Beschreibung des Problems.

Rechtswirkung:

Dokumentiert, dass der Subunternehmer seine Prüfpflicht ernst nimmt.

Abgrenzung:

Nicht zu verwechseln mit der Behinderungsanzeige, die auf Zeitverzögerungen zielt.

Pflicht:

In der VOB/B § 4 Absatz 3 festgelegt – bei Verstoß drohen schwerwiegende Konsequenzen.

Rechtliche Grundlagen und Bedeutung der Bedenkenanzeige

Die Bedenkenanzeige ist gesetzlich im § 4 Absatz 3 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B (VOB/B), geregelt. Dieser Paragraph verpflichtet den Auftragnehmer – also auch den Subunternehmer –, unverzüglich auf erkennbare Bedenken hinzuweisen. Das betrifft sowohl die Ausführung der Leistung selbst als auch die verwendeten Materialien, Vorgaben oder Leistungen anderer Gewerke. Die Regelung dient dem Schutz des Bauprojekts, der Qualitätssicherung und nicht zuletzt der rechtlichen Absicherung des ausführenden Unternehmens.

Die Missachtung dieser Pflicht kann weitreichende Konsequenzen haben. Subunternehmer, die erkannte Mängel nicht anzeigen, verlieren im Zweifel ihren Haftungsschutz und können für Folgeschäden haftbar gemacht werden. Das gilt auch dann, wenn der Planungsfehler nicht in ihrem Verantwortungsbereich liegt. Die Bedenkenanzeige ist daher keine Option, sondern eine gesetzlich verankerte Pflicht mit unmittelbarer Auswirkung auf das Haftungsrisiko.

Darüber hinaus hat die Bedenkenanzeige auch eine vertragliche Bedeutung: Sie dokumentiert, dass der Subunternehmer seiner Prüf- und Hinweispflicht nachgekommen ist. Das schützt ihn nicht nur vor juristischen Auseinandersetzungen, sondern stärkt auch seine Position bei Nachträgen, Fristverlängerungen und anderen baurechtlichen Auseinandersetzungen.

- § 4 Abs. 3 VOB/B als rechtliche Grundlage

- Unverzügliche Anzeige erforderlich – keine Fristverlängerung

- Pflicht zur Anzeige besteht bei technischen, rechtlichen oder organisatorischen Bedenken

- Rechtsfolge bei Unterlassung: Verlust von Gewährleistungsansprüchen und Haftungsprivilegien

- Auch mündliche Hinweise sind möglich, aber rechtlich schwächer

- Beweissicherung durch schriftliche Dokumentation wird empfohlen

- Verpflichtung gilt unabhängig von der Baugröße oder Projektart

- Wichtiges Instrument zur Wahrung der eigenen Interessen im Bauablauf

Wann muss ein Subunternehmer eine Bedenkenanzeige stellen?

Eine Bedenkenanzeige ist immer dann erforderlich, wenn der Subunternehmer bei der Prüfung der ihm übergebenen Ausführungsunterlagen oder der örtlichen Gegebenheiten auf technische, rechtliche oder sicherheitsrelevante Probleme stößt. Das bedeutet: Sobald Zweifel daran bestehen, dass die Leistung wie geplant ordnungsgemäß erbracht werden kann, besteht die Pflicht zur Anzeige. Dies gilt auch, wenn die Vorgaben des Auftraggebers mit anerkannten Regeln der Technik kollidieren oder Ausführungsmängel anderer Gewerke die eigene Arbeit gefährden.

Die Pflicht zur Bedenkenanzeige greift nicht nur vor Beginn der Arbeiten, sondern jederzeit im Bauablauf. Auch während der Ausführung kann es zu Situationen kommen, in denen eine Anpassung notwendig wird. Typische Fälle sind nicht vorhandene oder widersprüchliche Planunterlagen, falsche Materialvorgaben, fehlende Koordination mit anderen Gewerken oder sicherheitsrelevante Abweichungen. Hier ist der Subunternehmer gesetzlich verpflichtet, seine Bedenken umgehend zu melden – idealerweise schriftlich und nachweisbar.

Wichtig ist: Die Schwelle zur Bedenkenanzeige liegt nicht erst bei einer akuten Gefahr oder einem sicher eintretenden Schaden. Schon der begründete Verdacht auf mögliche Probleme genügt. Wer trotz erkennbarer Risiken einfach weiterarbeitet, gefährdet nicht nur das Projekt, sondern auch die eigene rechtliche Absicherung. Deshalb sollte der Subunternehmer im Zweifel eher zu früh als zu spät reagieren.

Inhalt und Form einer wirksamen Bedenkenanzeige

Damit eine Bedenkenanzeige rechtlich wirksam ist und ihren Zweck erfüllt, muss sie bestimmte inhaltliche und formale Anforderungen erfüllen. Unverzichtbar ist die Schriftform. Mündliche Hinweise genügen in der Regel nicht, da sie im Streitfall schwer nachweisbar sind. Die Anzeige sollte sachlich, klar und nachvollziehbar formuliert sein. Polemische oder emotionale Aussagen haben darin nichts verloren. Eine gute Bedenkenanzeige benennt das Problem konkret, beschreibt die daraus resultierenden Risiken und schlägt idealerweise eine Lösung oder Alternativvorgehensweise vor.

Die Bedenkenanzeige ist kein Formalismus, sondern ein zentrales Beweismittel im Bauablauf. Sie sollte daher strukturiert aufgebaut sein und wichtige Informationen enthalten: Was ist auffällig? Warum bestehen Bedenken? Welche Folgen drohen? Wer wurde informiert und wann? Die Unterschrift eines verantwortlichen Mitarbeiters gehört zwingend dazu, ebenso ein Zustellnachweis, wenn sie nicht persönlich übergeben wird. Elektronische Bedenkenanzeigen sind zulässig, müssen aber dieselben Inhalte transportieren.

Je nach Bauvorhaben und Vertragskonstellation empfiehlt es sich, die Anzeige mit Fotos, Zeichnungen oder Verweisen auf Pläne zu ergänzen. Besonders bei technischen Sachverhalten schafft das Klarheit. Auch der Hinweis auf die rechtliche Grundlage (§ 4 Abs. 3 VOB/B) gehört in professionelle Bedenkenanzeigen. Sie dokumentiert so nicht nur ein Problem, sondern auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Prüf- und Hinweispflicht durch den Subunternehmer.

- Schriftform zwingend: Die Anzeige muss schriftlich und datiert erfolgen.

- Problem konkret benennen: Ort, Umfang und Art des Mangels müssen nachvollziehbar beschrieben werden.

- Risiken aufzeigen: Welche Auswirkungen drohen bei Nichtbeachtung der Bedenken?

- Bezug zu Unterlagen: Pläne, Ausführungsanweisungen oder Verträge als Bezugspunkt nennen.

- Lösungen vorschlagen: Wenn möglich, Alternativen oder Empfehlungen anbieten.

- Dokumentation sicherstellen: Zustellung, Empfangsbestätigung und Unterzeichnung nicht vergessen.

- Objektivität wahren: Keine Schuldzuweisungen oder Spekulationen.

- Rechtlicher Verweis: Hinweis auf § 4 Abs. 3 VOB/B stärkt die Position im Streitfall.

Abgrenzung: Bedenkenanzeige vs. Behinderungsanzeige

Im Bauwesen ist es essenziell, zwischen einer Bedenkenanzeige und einer Behinderungsanzeige klar zu unterscheiden. Beide Instrumente dienen der Kommunikation zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber, haben jedoch unterschiedliche Auslöser, Inhalte und rechtliche Konsequenzen. Während die Bedenkenanzeige auf technische oder sicherheitsrelevante Probleme bei der Ausführung hinweist, betrifft die Behinderungsanzeige eine tatsächliche oder drohende Verzögerung im Bauablauf.

Subunternehmer müssen daher genau prüfen, ob ein Ausführungshindernis auf mangelhaften Planunterlagen oder unklaren Anweisungen beruht (Bedenkenanzeige) oder ob ihre Leistung aus organisatorischen Gründen verzögert wird, etwa durch verspätete Vorleistungen anderer (Behinderungsanzeige). In der Praxis überschneiden sich beide Anzeigen häufig, sollten aber immer gesondert erstellt und übermittelt werden, um die jeweiligen rechtlichen Wirkungen nicht zu verlieren.

Die Bedenkenanzeige schützt in erster Linie vor Ausführungs- und Gewährleistungsrisiken, die Behinderungsanzeige hingegen ist die Voraussetzung für Fristverlängerungen und Nachträge. Wer als Subunternehmer die falsche Anzeige stellt oder gar keine, setzt sich unnötigen Risiken aus. Deshalb gilt: Klare Trennung, saubere Dokumentation – nur so lässt sich im Streitfall die eigene Position sichern.

Haftungsrisiken ohne rechtzeitige Bedenkenanzeige

Wer als Subunternehmer eine notwendige Bedenkenanzeige unterlässt, begibt sich auf juristisch dünnes Eis. Denn mit der Unterzeichnung des Bauvertrags verpflichtet sich der Ausführende nicht nur zur ordnungsgemäßen Ausführung, sondern auch zur Prüfung der übergebenen Planungen und Anweisungen. Stellt sich später heraus, dass ein erkennbarer Mangel ignoriert wurde, haftet der Subunternehmer für daraus entstehende Schäden – auch dann, wenn der Fehler nicht in seinem Verantwortungsbereich lag.

Die Rechtsprechung ist in diesem Punkt eindeutig: Eine fehlende oder unvollständige Bedenkenanzeige kann zu vollständigem Verlust des Haftungsschutzes führen. In der Praxis bedeutet das unter Umständen, dass ein Subunternehmer den Schaden aus eigener Tasche begleichen muss – selbst wenn Planer oder Bauleitung fehlerhafte Anweisungen gegeben haben. Die Anzeige schützt also nicht nur rechtlich, sondern auch wirtschaftlich.

In komplexen Bauprojekten ist es oft schwierig, Verantwortlichkeiten klar abzugrenzen. Ohne dokumentierte Bedenkenanzeige wird der Subunternehmer schnell zum schwächsten Glied in der Haftungskette. Deshalb ist es elementar, frühzeitig zu reagieren, sauber zu dokumentieren und eine rechtssichere Anzeige zu erstellen – insbesondere bei sicherheitsrelevanten oder kostenintensiven Sachverhalten.

- Fehlende Anzeige = Verlust der Gewährleistungsrechte

- Haftung auch bei Anweisungen des Auftraggebers möglich

- Kein Schutz vor Regressforderungen ohne schriftliche Bedenken

- Versicherungen können Leistung bei grober Fahrlässigkeit verweigern

- Subunternehmer haftet für Ausführung, auch wenn Anweisung fehlerhaft

- Kein Anspruch auf Fristverlängerung oder Nachtrag ohne Anzeige

- Risiko von Vertragsstrafen bei Bauzeitverzögerungen

- Gerichte prüfen streng: „Erkennbarkeit“ reicht für Mitverschulden

Typische Gründe für Bedenkenanzeigen von Nachunternehmern

Im Baualltag gibt es zahlreiche Situationen, die eine Bedenkenanzeige durch Nachunternehmer erforderlich machen. Diese ergeben sich oft aus Planungsfehlern, Koordinationsmängeln oder ungeeigneten Materialien. Auch unvollständige Leistungsbeschreibungen, falsche Maße oder nicht vorhandene statische Nachweise zählen zu den häufigsten Auslösern. Subunternehmer sind verpflichtet, diese Umstände zu erkennen und anzuzeigen – auch wenn sie nicht unmittelbar für deren Ursache verantwortlich sind.

Ein Großteil der Bedenkenanzeigen wird ausgelöst, bevor die eigentliche Ausführung beginnt. Doch auch während der Bauphase kann es zu neuen Erkenntnissen oder Änderungen kommen, die eine erneute Anzeige notwendig machen. Ein wachsender Bereich sind sicherheitsrelevante Mängel – etwa wenn Gerüste instabil sind, Schutzvorrichtungen fehlen oder brandschutztechnische Maßnahmen nicht greifen. Der Trend zur Beschleunigung auf Baustellen erhöht das Risiko, dass Planungsfehler übersehen werden – umso wichtiger ist eine strukturierte Prüfung durch die Subunternehmer.

Eine ordnungsgemäße Bedenkenanzeige verhindert nicht nur Folgeschäden, sondern signalisiert dem Auftraggeber auch professionelle Sorgfalt und Risikobewusstsein. Damit kann sie das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Subunternehmers stärken – vorausgesetzt, sie wird sachlich, begründet und lösungsorientiert formuliert.

- Fehlende oder widersprüchliche Planunterlagen: Unklare Schnitte, Maßdifferenzen oder fehlende Details können zu Ausführungsproblemen führen.

- Falsche oder gefährliche Materialvorgaben: Vom Auftraggeber vorgegebene Produkte entsprechen nicht den Anforderungen oder Normen.

- Unvollständige Vorleistungen anderer Gewerke: Fehlende Anschlüsse, unzureichende Vorarbeiten oder mangelnde Abstimmung im Bauablauf.

- Verstoß gegen technische Regelwerke: Geplante Ausführung widerspricht DIN-Normen, EN-Vorgaben oder Herstellerrichtlinien.

- Sicherheitsmängel auf der Baustelle: Gefährdung von Personal oder Bauwerk durch unsachgemäße Zustände oder unzureichende Schutzmaßnahmen.

- Fehlende oder falsche statische Berechnungen: Tragwerksplanungen sind nicht plausibel oder fehlen vollständig.

- Unklare Leistungsbeschreibung: Unvollständige oder missverständliche Leistungsdefinitionen führen zu Auslegungsspielräumen.

Beispiele aus der Baupraxis: Bedenkenanzeigen und ihre Folgen

In der Praxis zeigt sich die Bedeutung der Bedenkenanzeige besonders deutlich an konkreten Fällen. Ein Subunternehmer für Trockenbauarbeiten sollte beispielsweise eine Trennwand errichten, obwohl die Tragfähigkeit der Decke zweifelhaft war. Ohne Rückmeldung an den Auftraggeber führte er die Arbeiten aus – später musste die gesamte Konstruktion rückgebaut werden. Die Kosten blieben an ihm hängen, da er seiner Hinweispflicht nicht nachgekommen war. Mit einer Bedenkenanzeige hätte er sich abgesichert.

Ein anderes Beispiel betrifft die Verarbeitung eines nicht zugelassenen Dichtmittels auf einer Tiefgarage. Der Subunternehmer wies in einer schriftlichen Bedenkenanzeige auf die fehlende Freigabe durch das technische Regelwerk hin. Der Auftraggeber bestand trotzdem auf die Ausführung. Als später Undichtigkeiten auftraten, konnte der Subunternehmer seine Haftung erfolgreich abwenden – die Bedenkenanzeige war dokumentiert und eindeutig formuliert.

Auch bei Planungsänderungen mitten im Bauablauf zeigt sich der Nutzen. Ein Installateur erhielt geänderte Vorgaben zur Leitungsführung, die jedoch mit Brandschutzanforderungen kollidierten. Er stoppte die Arbeiten, dokumentierte die Bedenken und ließ sich die Anweisung gegenzeichnen. Diese Sorgfalt zahlte sich aus, als es später zu einer Auseinandersetzung über Brandschutzmängel kam. Die Dokumentation sicherte ihn vollständig ab.

Welche Fristen gelten für Bedenkenanzeigen?

Eine Bedenkenanzeige muss „unverzüglich“ erfolgen – so schreibt es die VOB/B in § 4 Abs. 3 vor. Unverzüglich bedeutet dabei: ohne schuldhaftes Zögern. Sobald ein Subunternehmer erkennt, dass eine Bauleistung aus fachlicher, technischer oder rechtlicher Sicht problematisch ist, muss er seine Bedenken anzeigen. Eine Verzögerung, selbst aus organisatorischen Gründen, kann zum Verlust der Schutzwirkung führen. Entscheidend ist nicht der Zeitpunkt des tatsächlichen Schadenseintritts, sondern der Moment der Erkennbarkeit des Problems.

Eine starre Frist – etwa in Tagen – gibt es nicht. Maßgeblich ist die Zumutbarkeit im Einzelfall. In der Praxis wird ein Zeitraum von 1 bis 3 Arbeitstagen nach Erkennen des Mangels als angemessen betrachtet. Wird diese Frist überschritten, muss der Subunternehmer beweisen, dass eine frühere Anzeige nicht möglich war. Gerade in komplexen Projekten empfiehlt es sich, interne Abläufe zur Prüfung und Anzeige potenzieller Bedenken klar zu definieren.

Wird eine Bedenkenanzeige zu spät oder gar nicht übermittelt, verliert der Subunternehmer regelmäßig seine Haftungsprivilegien. Auch Ansprüche auf Fristverlängerung oder Nachträge können dadurch verloren gehen. Deshalb sollten Subunternehmer bei Unsicherheiten lieber vorsorglich anzeigen – bei klarer Formulierung entsteht kein Nachteil.

- Grundsatz: Anzeige muss „unverzüglich“ erfolgen

- 1–3 Werktage nach Kenntnis gelten als angemessen

- Frist beginnt mit Erkennbarkeit des Mangels

- Keine festen Kalendertage laut VOB/B

- Verzögerung kann rechtliche Nachteile auslösen

- Bei später Anzeige: Nachweis erforderlich, warum sie nicht früher möglich war

- Auch während der Bauausführung neue Bedenken sofort melden

- Je sicherheitskritischer der Mangel, desto schneller muss die Anzeige erfolgen

Umgang mit Reaktionen des Auftraggebers

Nach dem Einreichen einer Bedenkenanzeige ist der weitere Umgang mit der Reaktion des Auftraggebers entscheidend. Idealerweise reagiert dieser sachlich, prüft die Hinweise und gibt eine neue Anweisung – im besten Fall schriftlich. In diesem Fall kann der Subunternehmer die Arbeit auf Basis der korrigierten oder bestätigten Anweisung fortsetzen, ohne ein erhöhtes Risiko zu tragen. Wichtig ist, dass jede Antwort – auch eine stillschweigende Billigung – dokumentiert wird.

Wird die Bedenkenanzeige ignoriert oder abgelehnt, muss der Subunternehmer sorgfältig abwägen. Führt er die Arbeit trotz Ablehnung durch, riskiert er eine Mitverantwortung. Er kann sich aber durch eine sogenannte „Schutzanzeige“ absichern: Dabei weist er erneut schriftlich auf die Bedenken hin, fordert ausdrücklich eine schriftliche Anweisung zur Fortsetzung der Arbeiten und hält fest, dass die Verantwortung beim Auftraggeber liegt.

In der Praxis ist es ratsam, auch nach der Reaktion des Auftraggebers den gesamten Verlauf schriftlich zu dokumentieren – inklusive Gesprächsprotokollen, E-Mails, Fotos oder Planauszügen. Je transparenter der Vorgang, desto stärker ist die rechtliche Position des Subunternehmers im Streitfall. Schweigen des Auftraggebers sollte nicht als Zustimmung interpretiert werden, sondern Anlass für eine nochmalige schriftliche Nachfrage sein.

Wie Subunternehmer ihre Dokumentation rechtssicher gestalten

Die rechtssichere Dokumentation ist der entscheidende Faktor für die Wirksamkeit einer Bedenkenanzeige. Nur wenn Inhalt, Zeitpunkt und Zugang zweifelsfrei nachgewiesen werden können, schützt die Anzeige vor späterer Haftung. Subunternehmer sollten daher nicht nur die Anzeige selbst sauber formulieren, sondern auch deren Übermittlung und Reaktion dokumentieren. Schriftlichkeit allein reicht nicht – entscheidend ist die lückenlose Nachvollziehbarkeit des gesamten Kommunikationsverlaufs.

Empfohlen wird die Nutzung standardisierter Formulare, idealerweise digital, um Inhalte strukturiert zu erfassen. Eine klare Gliederung mit Angaben zum betroffenen Gewerk, zur Planstelle, zu den konkreten Bedenken sowie zur gewünschten Klärung ist hilfreich. Ergänzende Beweise wie Fotos, Skizzen, E-Mails und Planauszüge stärken die Aussagekraft zusätzlich. Jede Übermittlung sollte mit einem Zustellnachweis versehen werden – persönlich mit Empfangsbestätigung, per Einschreiben oder digital mit Lesebestätigung.

Zur Dokumentation gehören auch die Reaktionen des Auftraggebers: schriftliche Rückmeldungen, Kommentare auf Bauplattformen oder sogar Schweigen bei mehrfacher Erinnerung. Wichtig ist, dass Subunternehmer alle Informationen zentral ablegen und für mögliche juristische Auseinandersetzungen verfügbar halten. So wird die Bedenkenanzeige zur starken rechtlichen Absicherung.

- Verwendung strukturierter Formulare: Einheitliche Aufbauweise hilft bei Nachvollziehbarkeit und Vollständigkeit.

- Zustellnachweis führen: Empfangsbestätigung, Einschreiben oder digitale Nachweise sichern den Zugang rechtlich ab.

- Fotodokumentation einbinden: Bilder vom Mangel oder betroffenen Bereich sind oft entscheidender als Worte.

- Referenz auf Pläne und Verträge: Exakte Planstelle, Leistungsverzeichnis oder technisches Regelwerk nennen.

- Kommunikationsverlauf dokumentieren: Alle Reaktionen und Rückmeldungen des Auftraggebers archivieren.

- Keine mündlichen Vereinbarungen ohne Nachfassung: Mündlich besprochene Inhalte schriftlich bestätigen lassen.

- Digitale Tools nutzen: Projektplattformen, Bau-Apps und Cloud-Archivierung erleichtern die Verwaltung.

Die Rolle der Bedenkenanzeige bei Nachträgen und Bauablaufstörungen

Die Bedenkenanzeige spielt auch eine zentrale Rolle bei der Geltendmachung von Nachträgen und bei der Beurteilung von Bauablaufstörungen. Wird eine Leistung durch eine fehlerhafte Planung, falsche Materialvorgaben oder nicht erbrachte Vorleistungen behindert, kann der Subunternehmer unter Umständen Mehrkosten oder eine Fristverlängerung geltend machen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Bedenken rechtzeitig angezeigt wurden – nur so entsteht ein nachweisbarer Zusammenhang zwischen Problem und Leistungsänderung.

Insbesondere bei Bauzeitverschiebungen ist die Kombination aus Bedenkenanzeige und Behinderungsanzeige sinnvoll. Beide sollten klar voneinander abgegrenzt, aber bei Bedarf gleichzeitig eingereicht werden. Während die Bedenkenanzeige den technischen Aspekt dokumentiert, liefert die Behinderungsanzeige die Grundlage für terminliche oder finanzielle Anpassungen. In der Praxis sind Bedenkenanzeigen oft der erste Schritt zu einem erfolgreichen Nachtragsmanagement.

Ohne eine fundierte und rechtzeitig dokumentierte Bedenkenanzeige laufen Subunternehmer Gefahr, dass ihre Nachtragsforderungen oder Fristverlängerungen mangels Nachweis abgelehnt werden. Die Anzeige dient also nicht nur zur Absicherung, sondern auch zur strategischen Vorbereitung von vertraglichen Ansprüchen gegenüber dem Auftraggeber.

- Bedenkenanzeige als Voraussetzung für Nachträge bei Planungsfehlern

- Verbindung zur Behinderungsanzeige bei Bauablaufstörungen

- Nur rechtzeitig angezeigte Probleme gelten als begründeter Nachtragsauslöser

- Fristverlängerungen häufig an vorherige Bedenkenanzeige geknüpft

- Dokumentation stärkt Position in Verhandlungen über Mehrvergütung

- Vermeidung von Diskussionen über Eigenverschulden des Subunternehmers

- Bedenkenanzeige liefert Grundlage für rechtssichere Leistungsanpassungen

- Unverzichtbares Instrument im professionellen Nachtragsmanagement

Tipps für die Formulierung und Vorlage der Bedenkenanzeige

Die Formulierung einer Bedenkenanzeige sollte klar, sachlich und zielgerichtet erfolgen. Juristisch betrachtet kommt es nicht auf die perfekte Sprache an, sondern auf Nachvollziehbarkeit, Vollständigkeit und Belegbarkeit. Vermeiden sollte man Wertungen, Anschuldigungen oder emotionale Aussagen – stattdessen zählt eine präzise Beschreibung des Sachverhalts mit Bezug zu konkreten Dokumenten, Plänen oder Situationen auf der Baustelle. Empfehlenswert ist es, mit einer kurzen Einleitung den Anlass der Anzeige zu nennen und dann systematisch zu gliedern.

Gute Bedenkenanzeigen enthalten konkrete Daten, benennen die betroffenen Bauteile oder Gewerke und weisen auf die aus Sicht des Subunternehmers bestehenden Risiken hin. Idealerweise schlägt man eine alternative Lösung vor oder bittet gezielt um fachliche oder planerische Klärung. Besonders bei sicherheitsrelevanten Themen sollte der Ernst der Lage sachlich betont werden, ohne dramatisierende Formulierungen zu verwenden.

Die Übergabe der Bedenkenanzeige sollte dokumentiert sein – etwa durch persönliche Übergabe mit Empfangsvermerk, Einwurf-Einschreiben oder digitale Tools mit Zustellnachweis. Auch bei Nachreichen von Fotos oder Plänen ist es sinnvoll, auf die ursprüngliche Anzeige zu verweisen und diese als Bestandteil des Baustellenprotokolls zu sichern. So bleibt die Anzeige auch im Projektverlauf jederzeit abrufbar und nachvollziehbar.

Digitale Bedenkenanzeigen: Tools und Vorlagen im Überblick

Digitale Lösungen bieten für das Erstellen, Versenden und Archivieren von Bedenkenanzeigen erhebliche Vorteile. Sie sparen Zeit, reduzieren Fehlerquellen und erleichtern die Nachverfolgung von Reaktionen. Viele Bauunternehmen setzen heute auf cloudbasierte Systeme, in denen Vorlagen zentral gepflegt, automatisch ausgefüllt und revisionssicher gespeichert werden können. Auch mobile Apps ermöglichen die schnelle Erfassung direkt auf der Baustelle – inklusive Fotodokumentation, Planverweisen und digitaler Unterschrift.

Ein zentrales Element digitaler Bedenkenanzeigen sind strukturierte Formulare mit Pflichtfeldern. Sie stellen sicher, dass alle relevanten Informationen enthalten sind – von der Beschreibung des Problems über die Zuordnung zum Bauabschnitt bis hin zur gewünschten Handlungsempfehlung. Zudem ermöglichen viele Systeme eine automatisierte Weiterleitung an definierte Ansprechpartner, was den Kommunikationsfluss beschleunigt. Langfristig sorgt die digitale Ablage für eine lückenlose Nachweisführung – gerade bei Bauablaufstörungen und Nachträgen ein entscheidender Vorteil.

Besonders in großen Bauprojekten mit vielen Beteiligten hilft die zentrale Organisation von Bedenkenanzeigen, den Überblick zu behalten. Die Integration mit Bauzeitenplänen, Mängelmanagement oder Protokollsystemen macht die digitale Bedenkenanzeige zu einem echten Steuerungstool – weit mehr als nur ein Hinweis auf Probleme.

- Bau-Apps mit Bedenkenanzeigen-Funktion: z. B. Capmo, PlanRadar, Sablono oder BauMaster bieten mobile Erfassung und Verwaltung.

- PDF-Formularvorlagen: Standardisierte Formulare mit ausfüllbaren Feldern für klare Struktur und Rechtssicherheit.

- Digitale Signatur: Rechtssichere Unterzeichnung direkt am mobilen Endgerät.

- Verknüpfung mit Projektplattformen: Integration mit Bauablauf- und Dokumentationssystemen wie Thinkproject oder iTWO.

- Automatische Protokollierung: Versand-, Empfangs- und Änderungsverlauf werden systemseitig dokumentiert.

- Zentrale Vorlagenverwaltung: Einheitliche Formulare für alle Projekte – spart Zeit und sichert Qualität.

- Offline-Funktionalität: Auch ohne Netzverbindung direkt auf der Baustelle nutzbar.

Fazit: Warum Bedenkenanzeigen für Subunternehmer unverzichtbar sind

Die Bedenkenanzeige ist weit mehr als eine formale Pflicht – sie ist ein zentrales Werkzeug für die rechtliche, wirtschaftliche und organisatorische Absicherung von Subunternehmern. Wer sie korrekt und rechtzeitig einsetzt, schützt sich vor unverschuldeter Haftung, stärkt die eigene Verhandlungsposition und dokumentiert Professionalität im Bauprozess. Gerade bei komplexen oder sicherheitskritischen Projekten ist die Bedenkenanzeige ein unverzichtbares Instrument zur Risikosteuerung.

Unklarheiten über Pläne, ungeeignete Materialien oder fehlende Vorleistungen anderer Gewerke sind keine Seltenheit. Subunternehmer sind gut beraten, bei erkennbaren Problemen sofort zu reagieren, statt stillschweigend weiterzuarbeiten. Denn ein Verzicht auf die Anzeige kann zu Regressforderungen, Vertragsstrafen oder Gewährleistungsverlust führen – selbst wenn der Fehler außerhalb ihres Verantwortungsbereichs liegt.

Der Aufwand für eine saubere Bedenkenanzeige ist gering im Vergleich zu den Folgen, die ohne sie entstehen können. Digitale Tools, vorgefertigte Formulare und strukturierte Prozesse erleichtern die Anwendung in der Praxis erheblich. Subunternehmer, die das Thema ernst nehmen, positionieren sich als professionelle und zuverlässige Partner im Bauprozess – und sorgen zugleich für rechtliche Klarheit auf der Baustelle.