Unterschiede zwischen Behinderungsanzeige und Bedenkenanmeldung

Im Bauwesen sorgen Behinderungsanzeige und Bedenkenanmeldung oft für Verwirrung. Der Artikel erklärt fundiert die Unterschiede: Während die Behinderungsanzeige auf Verzögerungen im Bauablauf und ihre Ursachen eingeht, adressiert die Bedenkenanmeldung Mängel oder Risiken bei Planung und Ausführung. Beide Instrumente haben unterschiedliche rechtliche Grundlagen, Formvorgaben und Konsequenzen. Anhand praxisnaher Beispiele und Fehleranalysen wird gezeigt, wie Bauunternehmen beides korrekt einsetzen. Zudem bietet der Beitrag Entscheidungshilfen, Fristenübersichten und Tipps zur Formulierung. Der Ratgeber hilft Fachleuten im Bauwesen, rechtlich sicher und effizient mit beiden Formen umzugehen.

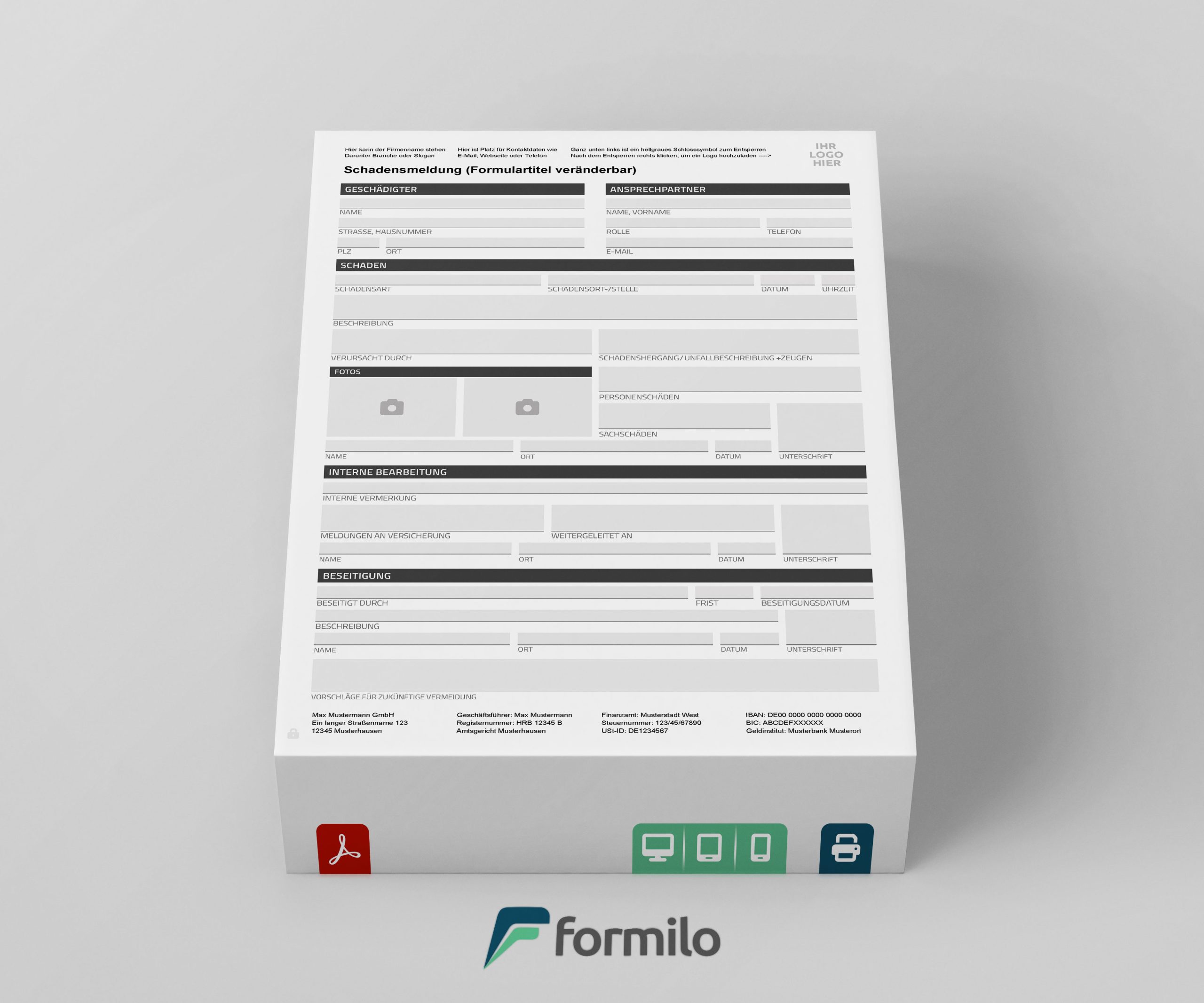

Sie suchen nach einer Schadensmeldung-Vorlage?

Laden Sie entweder eine bewährte Vorlage direkt herunter oder lassen Sie sich ein persönliches Dokument nach Maß anfertigen.

Einführung in die Thematik

Im Bauwesen gelten für die Vertragsabwicklung zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern klare Regeln. Zwei besonders wichtige Instrumente für ausführende Unternehmen sind die Behinderungsanzeige und die Bedenkenanmeldung. Beide Begriffe tauchen häufig in bauvertraglichen Kontexten auf und werden oft verwechselt – obwohl sie unterschiedliche Funktionen erfüllen. Wer sie richtig einsetzt, kann Risiken mindern, Nachträge sichern und rechtliche Auseinandersetzungen vermeiden.

Während sich die Behinderungsanzeige auf tatsächliche oder drohende Störungen im Bauablauf bezieht, warnt die Bedenkenanmeldung vor möglichen Risiken, Mängeln oder Rechtsverstößen, etwa bei mangelhaften Planungen oder Materialien. Beide Anzeigen bieten dem Unternehmer eine Möglichkeit, sich abzusichern – vorausgesetzt, sie werden korrekt und rechtzeitig abgegeben. Dies ist nicht nur eine Frage der Technik, sondern auch der juristischen Wirksamkeit.

In der Praxis zeigen sich oft Unsicherheiten bei Form, Inhalt und Anwendungsfall. Dieser Artikel räumt mit Missverständnissen auf, erklärt die Unterschiede zwischen Behinderungsanzeige und Bedenkenanmeldung und zeigt, wie sich beide Instrumente rechtssicher anwenden lassen. Das Wissen darüber ist für Bauunternehmen, Bauleiter, Planer und Projektverantwortliche essenziell.

Definition und rechtliche Grundlage der Behinderungsanzeige

Die Behinderungsanzeige ist ein formelles Schreiben des Auftragnehmers an den Auftraggeber, mit dem eine tatsächliche oder drohende Beeinträchtigung der Leistungspflicht angezeigt wird. Sie ist in der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B), konkret in §6 Absatz 1, geregelt. Zweck der Anzeige ist es, sich gegenüber dem Auftraggeber gegen negative Folgen wie Fristüberschreitungen oder Vertragsstrafen abzusichern.

Damit eine Behinderungsanzeige rechtlich wirksam ist, muss sie bestimmte Anforderungen erfüllen. Die Anzeige hat schriftlich, unverzüglich und mit einer genauen Beschreibung der Ursache sowie der voraussichtlichen Auswirkungen auf den Bauablauf zu erfolgen. Auch der Bezug zur eigenen Leistungspflicht muss klar hervorgehen. Nur dann können Fristverlängerungen oder Mehrkosten geltend gemacht werden.

Oft wird die Behinderungsanzeige als reine Formalität unterschätzt. In der Realität kann sie aber entscheidend sein, um Ansprüche durchzusetzen und eigene Vertragspflichten rechtssicher zu verschieben. Die folgende Liste zeigt, welche Aspekte eine wirksame Behinderungsanzeige enthalten muss:

- Bezug zur eigenen Leistungspflicht

- Unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber

- Schriftform (idealerweise dokumentiert mit Nachweis)

- Klare Beschreibung der Ursache der Behinderung

- Datum des Beginns der Behinderung

- Voraussichtliche Dauer der Störung

- Auswirkungen auf Bauzeit, Kosten oder Abläufe

- Gegebenenfalls Angabe von Alternativmaßnahmen

Nur wer alle Informationen vollständig und nachweislich übermittelt, hat im Streitfall eine rechtlich belastbare Grundlage. Das gilt insbesondere bei späteren Nachtragsforderungen oder Bauzeitverlängerungen.

Bedeutung und rechtliche Verankerung der Bedenkenanmeldung

Die Bedenkenanmeldung ist ein zentrales Instrument der Risikovermeidung für Bauunternehmen und Handwerksbetriebe. Sie dient dazu, den Auftraggeber auf erkennbare Mängel oder Risiken aufmerksam zu machen, die sich aus der Planung, den Vorgaben oder gelieferten Materialien ergeben. Damit schützt sich der Auftragnehmer vor einer späteren Haftung, wenn die Durchführung nach den Vorgaben zu Schäden führen könnte.

Die rechtliche Grundlage der Bedenkenanmeldung findet sich in § 4 Abs. 3 VOB/B. Dort wird geregelt, dass der Auftragnehmer verpflichtet ist, dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich Bedenken mitzuteilen, wenn ihm eine mangelhafte oder unzweckmäßige Ausführung auffällt. Die Mitteilungspflicht erstreckt sich sowohl auf Planungsfehler als auch auf fehlerhafte Anordnungen, Materialien oder Baugrundverhältnisse.

Die Bedenkenanmeldung ist nicht nur eine Formalie. Wird sie unterlassen, kann dies zu gravierenden rechtlichen Konsequenzen führen – etwa zur vollen Haftung des Unternehmers bei Schäden oder Mängeln. Damit erfüllt die Bedenkenanmeldung eine wichtige Schutzfunktion. Die folgenden Punkte zeigen, was sie im Detail bedeutet:

Rechtspflicht:

Die Bedenkenanmeldung ist keine Option, sondern eine gesetzliche Verpflichtung für Auftragnehmer bei erkennbaren Mängeln oder Risiken.

Haftungsbegrenzung:

Nur wer Bedenken rechtzeitig anmeldet, kann im Schadensfall entlastet werden und sich auf die Mitwirkungspflicht des Auftraggebers berufen.

Transparenz und Dokumentation:

Die Mitteilung muss schriftlich und nachvollziehbar erfolgen, idealerweise mit Beweismaterial (Fotos, Pläne, Vermerke).

Keine Abnahmeverweigerung:

Eine Bedenkenanmeldung ersetzt nicht die Pflicht zur Leistung. Sie erlaubt jedoch eine Ausführung „auf Risiko des Auftraggebers“.

Bezug auf konkrete Sachverhalte:

Allgemeine Formulierungen reichen nicht aus. Es muss konkret benannt werden, worin die Bedenken bestehen.

Verknüpfung mit Ausführung:

Die Bedenkenanmeldung muss vor oder spätestens mit Beginn der betroffenen Arbeiten erfolgen – nicht nachträglich.

Wer als Auftragnehmer diesen Pflichten nachkommt, kann sich im Zweifel auf eine rechtliche Absicherung berufen und vermeidet mögliche Regressforderungen oder Streitigkeiten.

Zweck und Einsatzbereiche im Bauprozess

Behinderungsanzeige und Bedenkenanmeldung verfolgen unterschiedliche Ziele im Bauablauf. Beide sollen einerseits dem Schutz des ausführenden Unternehmens dienen, andererseits den Auftraggeber über relevante Probleme informieren, um Schäden zu vermeiden und rechtzeitig gegensteuern zu können.

Die Behinderungsanzeige wird typischerweise eingesetzt, wenn es zu Verzögerungen kommt – etwa durch fehlende Vorleistungen, unklare Pläne oder Witterung. Die Bedenkenanmeldung hingegen kommt ins Spiel, wenn das Bauunternehmen auf Risiken bei Ausführung oder Material stößt, etwa Planungsfehler oder technische Unstimmigkeiten.

In der Praxis sind beide Anzeigen essenzielle Werkzeuge des professionellen Nachtrags- und Risikomanagements. Sie dokumentieren, dass Probleme erkannt und kommuniziert wurden, und schaffen die Grundlage für spätere Ansprüche oder Haftungsausschlüsse.

- Baustellenstillstand aufgrund fehlender Anweisungen (Behinderungsanzeige)

- Lieferverzug von bauseitigen Materialien (Behinderungsanzeige)

- Unvollständige Ausführungsplanung (Bedenkenanmeldung)

- Gefährdung der Standsicherheit durch falsche Statik (Bedenkenanmeldung)

- Witterungsbedingte Ausfalltage (Behinderungsanzeige)

- Anwendung veralteter Normen durch Bauherrenvorgabe (Bedenkenanmeldung)

- Fehlende Zugangsmöglichkeiten zur Baustelle (Behinderungsanzeige)

- Vorgeschriebener Einbau nicht geeigneter Baustoffe (Bedenkenanmeldung)

Die Wahl des richtigen Instruments hängt immer vom Anlassfall ab – und entscheidet über die rechtliche Absicherung beider Vertragsparteien.

Unterschiede in der rechtlichen Wirkung

Die rechtliche Wirkung von Behinderungsanzeige und Bedenkenanmeldung unterscheidet sich grundlegend. Beide haben zwar das Ziel, den Auftragnehmer abzusichern, verfolgen jedoch unterschiedliche Strategien im Vertragsverhältnis. Während die Behinderungsanzeige als aktives Verteidigungsmittel gegen Bauzeitverzögerungen und Vertragsstrafen dient, ist die Bedenkenanmeldung ein vorbeugendes Warninstrument zur Abwehr späterer Haftungsrisiken.

Im Streitfall ist es oft entscheidend, ob und wie eine der beiden Anzeigen erfolgt ist. Fehlt die Behinderungsanzeige, kann der Auftragnehmer keine Verlängerung der Ausführungsfrist oder Mehrvergütung verlangen. Fehlt hingegen die Bedenkenanmeldung, droht dem Auftragnehmer eine volle Haftung – selbst bei Ausführung nach Vorgabe.

Juristisch betrachtet dienen die beiden Instrumente also unterschiedlichen Schutzrichtungen: Die Behinderungsanzeige schützt den Unternehmer bei Fremdeinwirkungen auf den Bauablauf, die Bedenkenanmeldung bei potenziell schadhafter Ausführung nach Plan. Die konkreten Unterschiede zeigen sich wie folgt:

Zielrichtung:

Behinderungsanzeige dient dem Nachtragsmanagement, Bedenkenanmeldung der Haftungsbegrenzung.

Veranlassung:

Behinderung basiert auf externen Einflüssen, Bedenken auf internen Risiken oder Planungsfehlern.

Folgen bei Unterlassung:

Keine Behinderungsanzeige = Verlust von Nachtragsansprüchen. Keine Bedenkenanmeldung = volle Haftung trotz Bauherrenvorgaben.

Rechtsfolge bei korrekter Anzeige:

Behinderungsanzeige ermöglicht Fristverlängerung und Mehrkostenforderung. Bedenkenanmeldung schützt vor Regress.

Pflicht oder Recht:

Behinderungsanzeige ist Pflicht zur Anspruchssicherung, Bedenkenanmeldung ist Recht und Pflicht zugleich.

Rechtsgrundlage:

Behinderungsanzeige: §6 VOB/B; Bedenkenanmeldung: §4 Abs. 3 VOB/B.

Die rechtliche Wirkung hängt also maßgeblich von der korrekten Auswahl und Ausführung der jeweiligen Anzeige ab – inklusive ihrer Form, Begründung und Nachweisführung.

Unterschiede bei den rechtlichen Voraussetzungen

Behinderungsanzeige und Bedenkenanmeldung unterscheiden sich nicht nur in ihrer Funktion, sondern auch in den Voraussetzungen, unter denen sie zulässig und wirksam sind. Beide setzen voraus, dass bestimmte Umstände objektiv vorliegen, aber die Schwelle und der rechtliche Auslöser sind unterschiedlich.

Für die Behinderungsanzeige gilt: Es muss eine tatsächliche oder konkret bevorstehende Behinderung vorliegen, die den Bauablauf wesentlich beeinflusst. Subjektive Einschätzungen oder vage Vermutungen reichen nicht aus. Zudem ist der Auftragnehmer verpflichtet, alles Zumutbare zur Abwendung der Behinderung zu unternehmen – dies ist Teil seiner Mitwirkungspflichten.

Bei der Bedenkenanmeldung liegt der Fokus auf der Erkennbarkeit technischer oder rechtlicher Risiken. Es reicht, dass dem Auftragnehmer bei sorgfältiger Prüfung Zweifel an der Ausführbarkeit, Zweckmäßigkeit oder Zulässigkeit einer Vorgabe kommen. Eine konkrete Gefährdung muss noch nicht eingetreten sein. Entscheidend ist, dass er seine Bedenken unverzüglich mitteilt, sobald er sie erkennen konnte – andernfalls entfällt sein Haftungsschutz. Diese Unterschiede führen dazu, dass auch der Prüfmaßstab und die Anforderungen an die Dokumentation voneinander abweichen.

Unterschiede in der praktischen Anwendung

In der Praxis zeigt sich besonders deutlich, wie verschieden Behinderungsanzeige und Bedenkenanmeldung eingesetzt werden. Beide benötigen zwar eine schriftliche Formulierung, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich Anlass, Timing, Inhalt und adressiertem Risiko. Wer diese Unterschiede kennt, kann typische Fehler vermeiden und sich besser gegen spätere Konflikte wappnen.

Die Behinderungsanzeige wird meist kurzfristig erstellt, oft im Tagesgeschäft auf der Baustelle, wenn Leistungen nicht wie geplant ausgeführt werden können. Sie muss klar beschreiben, was die Ausführung konkret behindert, welche Fristen betroffen sind und welche Mitwirkung eventuell notwendig wäre. Die Bedenkenanmeldung hingegen ist oft Ergebnis einer vorausschauenden Prüfung von Unterlagen oder Baustellenbedingungen und erfolgt vor oder zum Start eines konkreten Arbeitsschritts.

Inhaltlich verlangt die Bedenkenanmeldung eine technisch fundierte Argumentation, häufig mit Bezug auf Normen, Regeln der Technik oder rechtliche Risiken. Die Behinderungsanzeige dagegen bleibt oft auf organisatorische und terminliche Aspekte fokussiert.

- Bedenkenanmeldung erfolgt oft vor Baubeginn eines Arbeitsschritts

- Behinderungsanzeige meist während laufender Bauarbeiten

- Technisch-juristische Prüfung bei Bedenkenanmeldung erforderlich

- Organisatorisch-zeitliche Darstellung bei Behinderungsanzeige

- Adressat ist jeweils der Auftraggeber oder die Bauleitung

- Unterschiedliche Fristen: „unverzüglich“ heißt oft binnen 1–3 Tagen

- Verweis auf Bauvertrag oder Planungsunterlagen oft nötig

- Dokumentation durch Anlagen, Fotos, Schriftverkehr empfohlen

Diese Unterschiede haben unmittelbare Auswirkungen auf den Erfolg von Nachträgen, Fristverlängerungen oder Haftungsausschlüssen – und sollten deshalb im betrieblichen Ablauf gezielt beachtet werden.

Formvorgaben und inhaltliche Anforderungen

Für die rechtliche Wirksamkeit von Behinderungsanzeige und Bedenkenanmeldung ist nicht nur der richtige Zeitpunkt entscheidend, sondern auch die konkrete Ausgestaltung. Beide Mitteilungen unterliegen bestimmten Formvorgaben und müssen inhaltlich bestimmte Anforderungen erfüllen, damit sie ihre Schutzwirkung entfalten. Fehler in der Formulierung oder fehlende Details führen regelmäßig zur Unwirksamkeit.

Die VOB/B schreibt für beide Dokumente die Schriftform vor. Zwar ist keine eigenhändige Unterschrift notwendig, aber die Anzeige muss dauerhaft dokumentiert und dem Auftraggeber eindeutig zugeordnet werden können – etwa per E-Mail, Fax oder Baustellenprotokoll. Neben der Form zählt jedoch vor allem der Inhalt: Nur wenn dieser vollständig, konkret und prüffähig ist, gelten die Anzeigen als wirksam.

Folgende Bestandteile sollten jeweils enthalten sein, um die formalen und inhaltlichen Anforderungen zu erfüllen:

- Adressat: Klarer Empfänger, idealerweise namentlich benannt

- Datum der Feststellung: Wann wurde die Behinderung oder das Risiko erkannt?

- Konkrete Beschreibung: Ausführliche Darstellung des Sachverhalts mit Bezug zur Bauleistung

- Rechtsgrundlage: Bezug auf §§ 4 oder 6 VOB/B, je nach Fall

- Auswirkungen: Angabe der Folgen auf Termin, Qualität oder Kosten

- Beweissicherung: Fotos, Protokolle, Pläne oder andere Anlagen

Diese Punkte sind nicht optional, sondern notwendig, um im Streitfall rechtlich abgesichert zu sein. Nur wer seine Anzeige inhaltlich sauber und formgerecht dokumentiert, kann sich auf deren Schutzwirkung berufen.

Typische Fehler in der Praxis

In der Baupraxis kommt es regelmäßig zu Fehlern im Umgang mit Behinderungsanzeigen und Bedenkenanmeldungen. Diese führen dazu, dass Nachträge abgelehnt, Fristverlängerungen nicht anerkannt oder Unternehmen trotz Ausführung nach Vorgabe haftbar gemacht werden. Ursache ist häufig ein fehlendes Verständnis der rechtlichen Anforderungen oder mangelnde Sorgfalt bei der Dokumentation.

Oft werden Mitteilungen verspätet oder zu allgemein formuliert, es fehlen konkrete Angaben zum Sachverhalt oder die gewählte Form genügt nicht den Vorgaben. Auch das Unterlassen der Anzeige wird zum Problem – insbesondere dann, wenn sich später Mängel oder Terminprobleme zeigen. Eine rechtlich wirksame Anzeige muss stets vollständig, nachvollziehbar und fristgerecht erfolgen.

Die folgenden Fehler treten besonders häufig auf und sollten vermieden werden:

- Verzicht auf schriftliche Mitteilung – mündliche Hinweise sind unwirksam

- Zu späte Anzeige – Fristen werden oft nicht eingehalten

- Unklare oder pauschale Formulierungen ohne Sachverhaltsdarstellung

- Fehlender Bezug zur eigenen Leistung oder zum Bauvertrag

- Keine Angabe von Beginn und Dauer der Behinderung

- Fehlende Nachweise wie Fotos, Pläne oder Protokolle

- Versenden an falschen Adressaten oder keine Empfangsbestätigung

- Verwechslung von Behinderungsanzeige und Bedenkenanmeldung

Wer diese Fehler kennt und gezielt vermeidet, verbessert seine rechtliche Position im Bauablauf erheblich und reduziert das Risiko finanzieller Nachteile.

Konsequenzen fehlerhafter oder unterlassener Anzeige bzw. Anmeldung

Das Unterlassen oder fehlerhafte Erstellen einer Behinderungsanzeige oder Bedenkenanmeldung kann gravierende rechtliche und wirtschaftliche Folgen haben. Beide Anzeigen dienen dem Schutz des Auftragnehmers – werden sie nicht oder falsch genutzt, verliert dieser zentrale Rechte und riskiert erhebliche Nachteile. In Gerichtsverfahren wird häufig geprüft, ob eine ordnungsgemäße Anzeige erfolgt ist – sie ist oft der entscheidende Punkt für die Anerkennung von Ansprüchen.

Bei einer unterlassenen oder verspäteten Behinderungsanzeige entfällt in der Regel der Anspruch auf Bauzeitverlängerung oder zusätzliche Vergütung. Die Verantwortung für den Verzug liegt dann beim Auftragnehmer – selbst wenn dieser objektiv nicht schuld ist. Die Behinderungsanzeige ist Voraussetzung für viele Nachtragsforderungen und daher wirtschaftlich höchst relevant.

Fehlt eine Bedenkenanmeldung, obwohl Risiken erkennbar waren, haftet der Auftragnehmer im Zweifel für alle Folgeschäden – selbst wenn die Ausführung nach Vorgabe des Auftraggebers erfolgte. Das kann zu Schadensersatzforderungen, Verlust von Gewährleistungsansprüchen und Reputationsschäden führen. Beide Instrumente sind also keine Formalitäten, sondern essenzielle Werkzeuge zur Risikobegrenzung und Absicherung der eigenen Interessen.

Wann welche Form gewählt werden sollte – Entscheidungshilfe

In der Praxis herrscht oft Unsicherheit darüber, wann eine Behinderungsanzeige oder eine Bedenkenanmeldung abzugeben ist. Beide Instrumente greifen in unterschiedlichen Situationen, und eine falsche Einordnung kann zu rechtlichen Nachteilen führen. Um korrekt zu handeln, muss der Sachverhalt genau analysiert und dem richtigen Instrument zugeordnet werden.

Grundsätzlich gilt: Liegt eine externe Störung des Bauablaufs vor, etwa durch fehlende Informationen, unvollständige Vorleistungen oder Witterungseinflüsse, ist eine Behinderungsanzeige notwendig. Werden hingegen technische, rechtliche oder qualitative Mängel in der Planung oder Ausführung erkannt, ist eine Bedenkenanmeldung erforderlich. Eine saubere Trennung hilft, Klarheit zu schaffen und die jeweiligen Schutzwirkungen wirksam zu nutzen.

Die folgende Entscheidungshilfe unterstützt bei der korrekten Einordnung und Auswahl der geeigneten Anzeigeform:

Verzögerung durch Fremdverschulden:

Behinderungsanzeige, um Fristverschiebung zu sichern

Fehler in der Planung oder Ausschreibung:

Bedenkenanmeldung, um Haftung auszuschließen

Fehlende Zuarbeiten oder Unterlagen:

Behinderungsanzeige mit Hinweis auf Fristgefährdung

Vorgabe technisch veralteter Ausführungen:

Bedenkenanmeldung zur Warnung vor Baumängeln

Witterungsbedingter Baustillstand:

Behinderungsanzeige mit Angabe der Ausfalltage

Unklare Anweisungen durch Bauleitung:

Je nach Auswirkung: Behinderungsanzeige oder Bedenkenanmeldung

Durch eine strukturierte Bewertung der Situation und die richtige Anzeigeform lassen sich rechtliche Risiken vermeiden und die Vertragsabwicklung im Bauprozess absichern.

Beispiele aus der Baupraxis

Praktische Beispiele veranschaulichen am besten, wann eine Behinderungsanzeige oder eine Bedenkenanmeldung erforderlich ist. Sie helfen, typische Situationen besser einzuordnen und die richtige Vorgehensweise zu erkennen. Im Baustellenalltag sind viele Konstellationen denkbar, bei denen Auftragnehmer durch klare Kommunikation ihre Rechte sichern können.

Die folgenden Szenarien zeigen typische Fälle aus der Baupraxis und ordnen sie dem passenden Instrument zu. Die Beispiele stammen aus Hochbau, Tiefbau und Ausbaugewerken und lassen sich auf viele Projekte übertragen.

Zur Verdeutlichung dienen diese praxisnahen Situationen:

- Lieferung statisch unzureichender Stahlträger → Bedenkenanmeldung

- Baustelle nicht geräumt zum vereinbarten Termin → Behinderungsanzeige

- Unklare Ausführungspläne mit widersprüchlichen Angaben → Bedenkenanmeldung

- Fehlende Genehmigung für Straßensperrung → Behinderungsanzeige

- Materialvorgabe mit fehlender Zulassung in Deutschland → Bedenkenanmeldung

- Dauerregen verhindert Fundamentarbeiten → Behinderungsanzeige

- Anordnung zur Ausführung entgegen anerkannter Regeln der Technik → Bedenkenanmeldung

- Verzögerung durch andere Gewerke, die Vorleistung nicht erbracht haben → Behinderungsanzeige

Diese Fälle verdeutlichen: Entscheidend ist die genaue Prüfung des Sachverhalts, um das richtige Instrument auszuwählen und es fristgerecht und vollständig anzuwenden.

Tipps zur Formulierung von Behinderungsanzeige und Bedenkenanmeldung

Die korrekte Formulierung von Behinderungsanzeige und Bedenkenanmeldung entscheidet darüber, ob sie im Streitfall Bestand haben. Dabei kommt es nicht auf juristische Fachsprache an, sondern auf Klarheit, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit. Einfache, sachliche und strukturierte Texte mit präzisen Angaben sind in der Praxis besonders wirksam.

Viele Unternehmen verwenden dafür Vorlagen oder Vordrucke – diese sollten jedoch immer projektspezifisch angepasst und mit konkreten Angaben ergänzt werden. Allgemeine Formulierungen wie „es bestehen Bedenken“ oder „wir sehen uns behindert“ reichen nicht aus. Wichtig ist eine Darstellung, die Ursache, Auswirkung und Bezug zur eigenen Leistung deutlich macht.

Die folgenden Tipps helfen bei der rechtssicheren und praxisgerechten Formulierung:

- Klarer Betreff: „Behinderungsanzeige gemäß §6 VOB/B“ oder „Bedenkenanmeldung gemäß §4 Abs. 3 VOB/B“

- Adressat benennen: Bauleitung, Auftraggeber oder Projektsteuerung – keine generischen Empfänger

- Sachverhalt beschreiben: Was genau ist passiert bzw. wurde festgestellt?

- Zeitraum und Datum nennen: Seit wann besteht das Problem, wie lange dauert es voraussichtlich?

- Folgen erläutern: Welche Auswirkungen hat das auf Ausführung, Termine oder Kosten?

- Bezug zur vertraglichen Leistung: Warum betrifft das die eigene Arbeitspflicht?

- Belege beifügen: Fotos, Protokolle, Planmarkierungen oder E-Mails als Anlage hinzufügen

Eine gut strukturierte Mitteilung schützt vor Missverständnissen und erhöht die Chance auf Anerkennung durch den Auftraggeber – sowohl technisch als auch juristisch.

Wichtige Fristen und Zuständigkeiten

Die rechtzeitige Abgabe einer Behinderungsanzeige oder Bedenkenanmeldung ist entscheidend für deren Wirksamkeit. Wer zu spät handelt oder sich auf mündliche Absprachen verlässt, riskiert den Verlust wichtiger Rechte. Ebenso wichtig ist die Zuständigkeit – sowohl auf Seiten des Unternehmens als auch beim Empfänger.

In der VOB/B ist festgelegt, dass beide Mitteilungen „unverzüglich“ erfolgen müssen. Das bedeutet: ohne schuldhaftes Zögern – in der Praxis spätestens innerhalb von zwei bis drei Werktagen nach Kenntnis. Werden die Fristen nicht eingehalten, entfällt regelmäßig der Schutz vor Haftung oder Anspruchsverlust.

Auch innerhalb des Unternehmens muss klar sein, wer für das Erstellen und Weiterleiten der Anzeigen zuständig ist. Projektleitung, Bauleitung und Arbeitsvorbereitung sollten eng zusammenarbeiten, um Risiken schnell zu erkennen und korrekt zu reagieren.

- Behinderungsanzeige: unverzüglich nach Erkennen der Behinderung

- Bedenkenanmeldung: unverzüglich nach Erkennen des Risikos

- Empfänger: immer der Auftraggeber oder dessen bevollmächtigte Vertretung

- Schriftform: per E-Mail, Fax oder digitalem Protokoll – mit Empfangsnachweis

- Fristbeginn: ab Kenntnis der Umstände, nicht ab tatsächlicher Behinderung

- Keine Rückwirkung: verspätete Anzeigen entfalten keine Schutzwirkung

- Interne Zuständigkeit klären: wer darf unterschreiben und versenden?

- Fristen systematisch überwachen, z. B. per Bautagebuch oder Projektsoftware

Wer die Fristen ernst nimmt und die Zuständigkeiten eindeutig regelt, erhöht die Chance auf rechtliche Anerkennung der Mitteilungen deutlich.

Fazit und rechtssichere Umsetzung

Behinderungsanzeige und Bedenkenanmeldung sind unverzichtbare Werkzeuge im Bauwesen, um sich als Auftragnehmer rechtlich abzusichern und wirtschaftliche Nachteile zu vermeiden. Trotz ihrer ähnlichen Erscheinungsform unterscheiden sie sich in Zweck, Inhalt, rechtlicher Wirkung und Anwendungsfall deutlich. Wer diese Unterschiede kennt und berücksichtigt, handelt professionell und rechtssicher.

Die konsequente Anwendung beider Instrumente beginnt mit der Schulung aller Projektbeteiligten. Nur wer die Unterschiede versteht, erkennt auch, wann welches Mittel notwendig ist. Dabei kommt es nicht nur auf den korrekten Zeitpunkt, sondern auch auf die vollständige, nachvollziehbare und fristgerechte Dokumentation an. Je präziser eine Anzeige formuliert ist, desto höher ist ihre Wirksamkeit.

Eine unternehmensinterne Prozessstruktur, klare Zuständigkeiten und vorgefertigte, aber anpassbare Vorlagen helfen, Fehler zu vermeiden. Nur so lassen sich Bauabläufe trotz Störungen stabilisieren und rechtliche Risiken reduzieren. Die Fähigkeit, professionell mit Behinderungen und Bedenken umzugehen, ist längst ein Qualitätsmerkmal leistungsfähiger Bauunternehmen.