Wartungsplan Vorlage: Was muss drinstehen?

Kurzfassung des Artikels

Ein professioneller Wartungsplan ist im Handwerk unverzichtbar, um gesetzliche Pflichten zu erfüllen und Kundenbindung zu fördern. Der Artikel zeigt auf, welche Inhalte verpflichtend in eine Wartungsplan-Vorlage gehören – von Anlageninformationen über Turnus-Angaben bis hin zu Prüfprotokollen. Branchenspezifische Unterschiede, etwa bei Elektro oder Sanitär, werden ebenso beleuchtet wie die Wahl zwischen Papier, PDF und digitalen Lösungen. Praktische Hinweise helfen Handwerkern, Wartungspläne korrekt zu führen und typische Fehler zu vermeiden. Wer seine Vorlage digitalisieren will, erhält konkrete Umsetzungstipps. Am Ende zeigt der Artikel auf, wie mit einem interaktiven Wartungsplan von Formilo zusätzliche Effizienzpotenziale ausgeschöpft werden können. Ein FAQ und kompakte Fakten runden den Ratgeber ab.

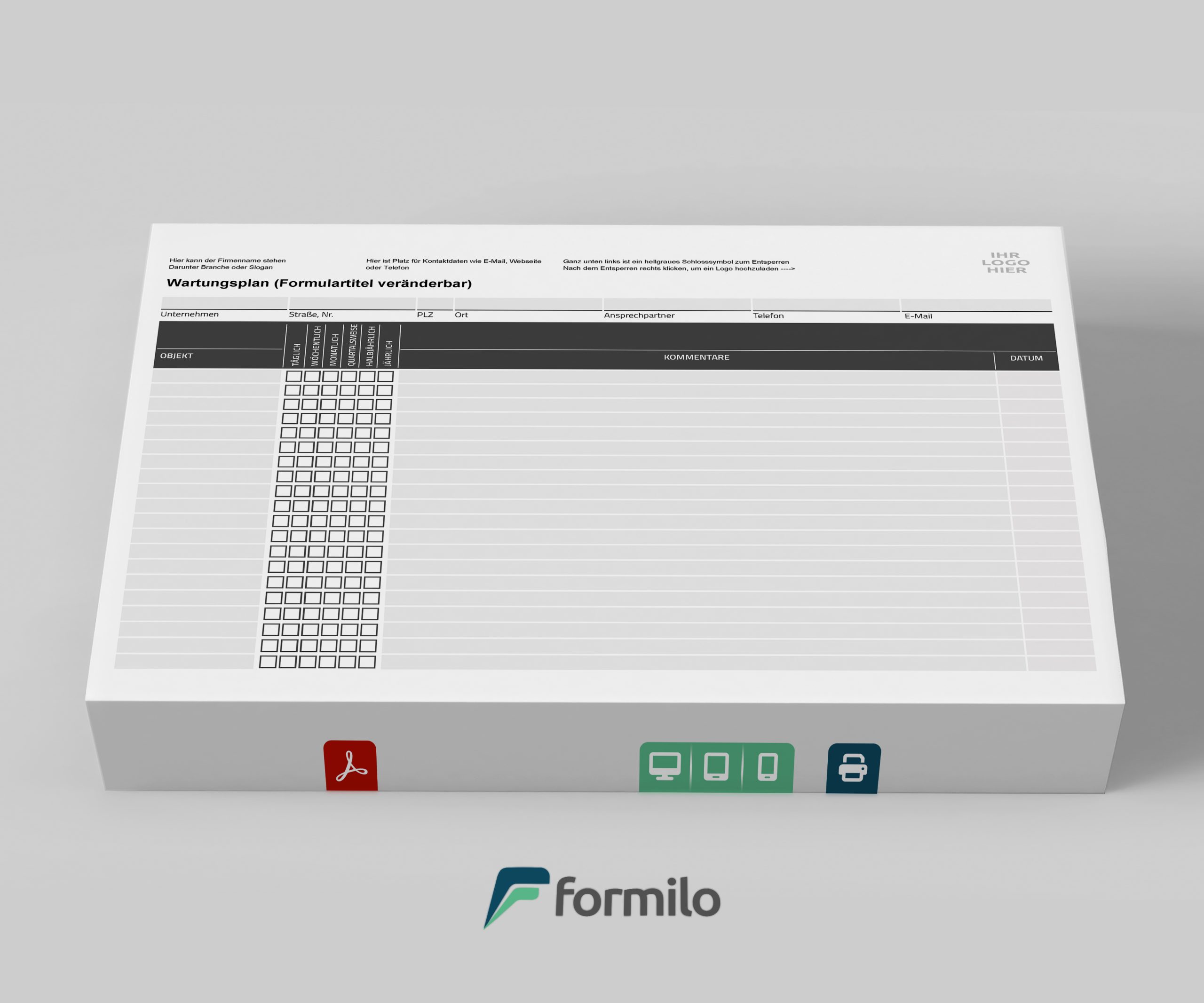

Benötigen Sie eine Wartungsplan Vorlage?

Wählen Sie eine von vielen fertigen Vorlagen zum Download aus oder lassen Sie sich eine maßgeschneiderte Vorlage erstellen.

Einführung: Warum ein Wartungsplan wichtig ist

Ein Wartungsplan ist im Handwerk mehr als nur eine organisatorische Hilfe – er ist ein zentrales Werkzeug für Rechtssicherheit, Qualitätssicherung und Kundenbindung. In Zeiten immer komplexerer technischer Systeme und verschärfter Auflagen dient er als strukturierte Dokumentation geplanter Inspektions- und Wartungstermine. Damit wird nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben gewährleistet, sondern auch ein reibungsloser Betrieb von Anlagen und Geräten sichergestellt.

In vielen Betrieben wird die Wartung noch immer beiläufig oder unvollständig dokumentiert. Das kann zu rechtlichen Problemen, Betriebsunterbrechungen oder gar Haftungsfragen führen. Wer jedoch mit einem vollständigen, nachvollziehbaren Wartungsplan arbeitet, minimiert Ausfallzeiten und schafft Vertrauen – bei Auftraggebern, Kontrollinstanzen und im eigenen Team. Der Wartungsplan wird somit zu einem Instrument betrieblicher Qualität.

Ein gut strukturierter Wartungsplan bringt außerdem Vorteile im Arbeitsalltag: Aufgaben lassen sich im Voraus planen, Verantwortlichkeiten sind klar geregelt, und die Arbeit wird effizienter. Auch für kleinere Betriebe ist das keine Kür, sondern Pflicht – denn Dokumentationsmängel werden bei Prüfungen regelmäßig abgemahnt oder sanktioniert. Deshalb lohnt es sich, bereits bei der Erstellung auf Vollständigkeit, Verständlichkeit und Wiederverwendbarkeit zu achten.

- Klarheit über anstehende Wartungsaufgaben schaffen

- Wartungsintervalle systematisch erfassen

- Rechtssicherheit bei Kontrollen und Prüfungen stärken

- Verlässliche Planungsgrundlage für Mitarbeiter bieten

- Kundenzufriedenheit und Vertrauen steigern

- Vermeidung unnötiger Störungen oder Ausfälle

- Qualitätsstandards im Betrieb dauerhaft sichern

- Verantwortlichkeiten eindeutig zuordnen

- Wiederkehrende Aufgaben automatisieren oder delegieren

Gesetzliche und normative Anforderungen im Handwerk

Handwerksbetriebe unterliegen je nach Gewerkeart verschiedenen rechtlichen Vorschriften, Normen und berufsgenossenschaftlichen Regeln. Besonders bei Wartungsarbeiten an sicherheitsrelevanten Anlagen wie Heizsystemen, Elektroinstallationen oder sanitären Einrichtungen gibt es klare Anforderungen an den Umfang, die Häufigkeit und die Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen. Diese Vorschriften gelten nicht nur für Großbetriebe – auch kleinere Firmen müssen jederzeit nachweisen können, dass alle Wartungen gemäß geltender Standards durchgeführt wurden.

Ein professioneller Wartungsplan ist daher nicht nur eine organisatorische Erleichterung, sondern ein regulatorisches Muss. Er hilft dabei, gesetzliche Pflichten zu erfüllen, Vorschriften umzusetzen und potenzielle Haftungsrisiken zu minimieren. Ohne klare Wartungsdokumentation kann es im Schadensfall schnell zur persönlichen Verantwortung von Inhabern oder Geschäftsführern kommen. Ein sauber geführter Plan beugt solchen Szenarien effektiv vor.

Darüber hinaus verlangen viele Auftraggeber – insbesondere öffentliche Einrichtungen oder größere Unternehmen – eine lückenlose Dokumentation sämtlicher Wartungsarbeiten als Bestandteil des Leistungsverzeichnisses. Die Nichterfüllung solcher Anforderungen kann zum Ausschluss aus Vergabeverfahren oder zum Verlust von Aufträgen führen. Deshalb sollten Wartungspläne immer auch die relevanten normativen Anforderungen konkret abbilden.

- BetrSichV (Betriebssicherheitsverordnung): Vorschriften zur Prüfung und Wartung von Arbeitsmitteln – insbesondere bei gefährlichen Betriebsmitteln verpflichtend.

- TRBS (Technische Regeln für Betriebssicherheit): Ergänzen die BetrSichV und konkretisieren die Anforderungen an regelmäßige Prüfungen.

- VDE-Normen: Elektronische Anlagen unterliegen zahlreichen Wartungspflichten, u.a. DIN VDE 0100-600 für Erstprüfungen und VDE 0105-100 für Wiederholungsprüfungen.

- DGUV Vorschrift 3: Regelung der Sicherheitsprüfung elektrischer Betriebsmittel durch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung.

- DIN EN 13306: Europäische Norm zur Instandhaltung, liefert eine einheitliche Definition von Wartungsarten.

- TRWI und DVGW-Richtlinien: Für Sanitär- und Wasserinstallationen gelten spezifische Prüfvorgaben und Kontrollintervalle.

- Herstellerangaben: Viele Hersteller von Maschinen, Heizungen oder Elektrokomponenten machen konkrete Vorgaben zur Wartung, deren Nichtbeachtung zum Erlöschen von Garantieansprüchen führt.

Die häufigsten Fehler bei Wartungsplänen

Viele Wartungspläne im Handwerk bleiben hinter ihren Möglichkeiten zurück, weil sie unvollständig, veraltet oder unübersichtlich sind. Ein typischer Fehler ist das Fehlen klarer Zeitintervalle für die einzelnen Wartungsmaßnahmen. Ohne diese Angaben verlieren die Pläne ihre Steuerungsfunktion und bieten keinen Mehrwert im Betriebsalltag. Die Folge: Aufgaben werden vergessen oder zu spät durchgeführt.

Ein weiteres Problem ist die fehlende Zuweisung von Verantwortlichkeiten. Wer was wann erledigen muss, bleibt in vielen Vorlagen unklar. Das erschwert die Nachverfolgung und führt dazu, dass sich niemand zuständig fühlt. Auch bei der Dokumentation von durchgeführten Wartungen bestehen oft Lücken. Werden keine Prüfergebnisse, Unterschriften oder Störungen erfasst, ist der Plan später kaum verwertbar – etwa bei Nachweisen gegenüber Behörden oder Kunden.

Nicht zuletzt ist auch die technische Umsetzung häufig problematisch. Wartungspläne in Excel oder als unstrukturierte Word-Dokumente sind in der Praxis schwer handhabbar, vor allem bei vielen Objekten. Eine unlogische Gliederung, zu viele Freitextfelder oder fehlende Automatisierungen machen die Nutzung im Alltag unpraktisch. Wer diese Fehler vermeidet, schafft mit einem durchdachten Wartungsplan eine funktionierende Grundlage für effiziente Betriebsabläufe und rechtssichere Dokumentation.

Aufbau eines professionellen Wartungsplans

Ein funktionaler Wartungsplan folgt einer klaren und wiederkehrenden Struktur, die sich leicht auf verschiedene Anlagen und Objekte anwenden lässt. Dabei geht es nicht nur um die Auflistung von Tätigkeiten, sondern um eine systematische Darstellung aller relevanten Informationen – von der Geräteidentifikation bis zur Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen. Eine durchdachte Gliederung spart Zeit, reduziert Fehler und verbessert die Lesbarkeit für alle Beteiligten.

Die Gestaltung eines Wartungsplans sollte außerdem so erfolgen, dass Verantwortlichkeiten, Intervalle und Prüfmethoden eindeutig nachvollziehbar sind. Die Wiederverwendbarkeit des Plans für unterschiedliche Kunden oder Projekte kann durch standardisierte Elemente verbessert werden. Bei digitalen Vorlagen sollten automatische Eingabehilfen, Kalenderfunktionen und Auswahlfelder integriert sein, um die Handhabung zu erleichtern. Für Papierpläne gilt: möglichst wenig Freitext, viele klar definierte Felder.

Ein professioneller Aufbau ist nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern der Funktion. Er sorgt dafür, dass der Wartungsplan im Alltag tatsächlich verwendet wird – statt in der Schublade zu landen. Je einfacher und klarer der Aufbau, desto größer die Akzeptanz bei Technikern, Bürokräften und Auftraggebern.

- Kopfbereich:

Firmenlogo, Kontaktangaben, Formularname, ggf. Versionsnummer – sorgt für Wiedererkennbarkeit und Dokumentation. - Objektdaten:

Adresse, Gebäude, Etage, Raum, Gerätebezeichnung, Seriennummer – zur genauen Identifikation der Wartungseinheit. - Wartungsturnus:

Angabe der Frequenz (monatlich, jährlich etc.), nächster Fälligkeitstermin und ggf. Datum der letzten Wartung. - Wartungspunkte:

Konkrete Tätigkeiten in Aufzählungsform mit optionalen Checkboxen zur schnellen Abarbeitung. - Durchführungsvermerk:

Datum, Name des Ausführenden, Unterschrift und ggf. Firmenstempel zur Nachweisführung. - Bemerkungen:

Feld für besondere Vorkommnisse, Hinweise oder abweichende Maßnahmen bei der Wartung.

Diese Inhalte müssen in jeder Wartungsplan-Vorlage stehen

Ein Wartungsplan ist nur dann rechtssicher und praxistauglich, wenn er bestimmte Pflichtinhalte enthält. Diese Elemente gelten branchenübergreifend und sollten unabhängig vom Gewerk in keiner Vorlage fehlen. Sie sorgen für Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Prüfbarkeit – sowohl intern als auch gegenüber Dritten. Wer die folgenden Inhalte berücksichtigt, kann den Wartungsplan sicher im Arbeitsalltag einsetzen und bei Kontrollen jederzeit vorlegen.

Die Pflichtinhalte gliedern sich in drei Hauptbereiche: Stammdaten, technische Details und Dokumentation der Durchführung. Während Stammdaten wie Objekt oder Standort die Zuordnung erleichtern, dienen technische Angaben der Klarheit über die zu wartende Einheit. Die Durchführung wiederum muss lückenlos dokumentiert sein, um als Nachweis zu gelten. Je nach Komplexität des Objekts können weitere Inhalte sinnvoll sein, wie z. B. Prüfwerte, gesetzliche Normen oder Messprotokolle.

Viele Betriebe verwenden Vorlagen, die nicht alle relevanten Angaben enthalten – etwa weil sie aus älteren Quellen stammen oder individuell angepasst wurden. Es ist empfehlenswert, regelmäßig zu prüfen, ob alle Inhalte vollständig und aktuell sind. Eine gute Wartungsplan-Vorlage vereinfacht nicht nur den Arbeitsprozess, sondern schützt auch vor rechtlichen und organisatorischen Problemen.

- Objektbezeichnung oder Gerätekennung

- Standort und ggf. Raumnummer

- Datum der letzten Wartung

- Nächster geplanter Wartungstermin

- Wartungsintervall (z. B. jährlich, halbjährlich)

- Verantwortliche Person oder Abteilung

- Checkliste mit einzelnen Wartungspunkten

- Feld für Unterschrift des Ausführenden

- Bemerkungsfeld für besondere Vorkommnisse

- Hinweis auf gesetzliche Grundlagen oder Normen

Branchenspezifische Unterschiede: Sanitär, Elektro, Maler, etc.

Ein Wartungsplan muss sich immer an den Anforderungen des jeweiligen Handwerks orientieren. Während im Elektrobereich Sicherheitsprüfungen und Messprotokolle dominieren, stehen bei Malerbetrieben Aspekte wie Materialkontrollen oder Oberflächenbehandlungen im Vordergrund. Sanitärbetriebe wiederum müssen regelmäßig Dichtheitsprüfungen, Filterwechsel und Legionellenkontrollen dokumentieren. Die Vorlage sollte daher nie als starres Dokument verstanden werden, sondern als dynamisches Werkzeug, das sich anpassen lässt.

Ein großer Fehler vieler Handwerksbetriebe ist es, branchenfremde Vorlagen ungeprüft zu übernehmen. So entstehen Lücken oder falsche Angaben, die im Prüfungsfall problematisch sein können. Viel effektiver ist es, wartungsrelevante Tätigkeiten gezielt aus der eigenen Arbeitspraxis abzuleiten und daraus branchengerechte Pläne zu entwickeln. Formilo bietet für verschiedene Gewerke bereits passende Grundlayouts, die auf Wunsch individualisiert werden können.

Die technischen Anforderungen an Wartungspläne unterscheiden sich je nach Branche erheblich. Deshalb sollten Betriebe ihre Vorlagen regelmäßig prüfen und an neue gesetzliche Vorgaben oder veränderte Praxisabläufe anpassen. Das sorgt nicht nur für mehr Sicherheit, sondern spart auch Zeit im operativen Einsatz.

- Sanitär: Kontrolle von Absperrventilen, Dichtungsprüfungen, Dokumentation von Filterwechseln, Trinkwasserhygiene nach DVGW.

- Elektro: Wiederholungsprüfungen nach VDE 0105-100, Isolationsmessungen, Prüfung von Fehlerstromschutzschaltern (FI), Blitzschutzanlagen.

- Maler: Materialprüfungen, Prüfung der Raumluftfeuchte vor Anstrich, Kontrolle von Untergründen, Wartung von Spritztechnik.

- Dachdecker: Sichtkontrolle von Abdichtungen, Dachrinnenreinigung, Schneefanggitter, Begehungen nach Sturmereignissen.

- Schreiner: Wartung beweglicher Beschläge, Überprüfung von Fluchtwegsystemen, Oberflächenkontrolle bei Brandschutztüren.

- Glaserei: Kontrolle der Befestigungen, Dichtmittelüberprüfung, Prüfung auf Glasbruch, Sicherheitsglaskennzeichnung.

Papierform, PDF oder Webformular? Vor- und Nachteile der Formate

Bei der Erstellung und Nutzung eines Wartungsplans stellt sich zwangsläufig die Frage nach dem richtigen Format. Klassisch setzen viele Handwerksbetriebe noch auf gedruckte Papierformulare, die direkt vor Ort ausgefüllt werden. Diese Methode ist unkompliziert und erfordert keine technischen Voraussetzungen – hat jedoch klare Schwächen bei Nachverfolgbarkeit, Archivierung und Datenweitergabe. Vor allem bei mehreren Mitarbeitern oder Kundenstandorten stößt Papier schnell an seine Grenzen.

PDF-Vorlagen bieten einen guten Mittelweg: Sie sind digital ausfüllbar, druckbar, können archiviert und auf mobilen Geräten genutzt werden. Besonders wenn sie interaktiv gestaltet sind – mit Feldern zum Anklicken, Dropdowns, automatischen Datumsfeldern – ermöglichen sie eine strukturierte und schnelle Bearbeitung. Außerdem lassen sich PDF-Dateien problemlos per E-Mail versenden oder in Cloudlösungen integrieren.

Noch einen Schritt weiter gehen webbasierte Wartungspläne. Sie lassen sich online ausfüllen, zentral verwalten und direkt in andere Systeme einbinden. Für größere Betriebe mit vielen Objekten oder dokumentationspflichtigen Prozessen sind Webformulare oft die beste Wahl. Sie erfordern jedoch IT-Infrastruktur und bei sensiblen Daten ein entsprechendes Sicherheitskonzept. Letztlich hängt die Wahl des Formats stark von der Unternehmensgröße, den Arbeitsprozessen und dem Digitalisierungsgrad ab.

So nutzen Handwerker Wartungspläne im Alltag richtig

Ein gut gestalteter Wartungsplan ist nur dann nützlich, wenn er auch aktiv genutzt wird. In der Praxis bedeutet das: Er muss einfach zugänglich, schnell ausfüllbar und jederzeit nachvollziehbar sein. Handwerker sollten die Pläne daher nicht als lästige Pflicht betrachten, sondern als Werkzeug zur Qualitätssicherung und als Schutzschild gegenüber Kunden, Behörden und Versicherungen. Die Umsetzung beginnt bereits bei der Schulung der Mitarbeiter, wie ein Wartungsplan korrekt geführt wird.

Hilfreich ist es, die Wartungspläne in Arbeitsabläufe zu integrieren – z. B. als festen Bestandteil von Wartungseinsätzen, Jahresinspektionen oder Turnusprüfungen. Auch Checklisten, Erinnerungsfunktionen und zentrale Speicherorte tragen zur besseren Umsetzung bei. Je mehr Struktur im Ablauf, desto reibungsloser läuft der Betrieb. Digitale Vorlagen mit automatischen Funktionen können zusätzlich helfen, keine Eintragung oder Frist zu vergessen.

Ein vollständiger, sauber ausgefüllter Wartungsplan zeigt nicht nur Professionalität, sondern schützt auch vor Haftungsrisiken. Werden Mängel oder Versäumnisse dokumentiert, kann das später rechtlich entscheidend sein. Wer seine Wartungsdokumentation im Griff hat, hebt sich positiv vom Wettbewerb ab.

- Wartungspläne regelmäßig aktualisieren und pflegen

- Feste Zuständigkeiten im Betrieb definieren

- Checklisten vollständig und nachvollziehbar ausfüllen

- Erinnerungen an bevorstehende Wartungstermine einführen

- Vorlagen nicht auf Papier liegen lassen – aktiv einsetzen

- Digital gespeicherte Pläne zentral verfügbar machen

- Mitarbeiter im Umgang mit der Vorlage einweisen

- Wartungsergebnisse dokumentieren und archivieren

- Fehlende Felder oder veraltete Daten regelmäßig prüfen

- Formularversionen mit Datum und Version kennzeichnen

Wartungsplan-Vorlage digitalisieren: Tipps zur Umsetzung

Wer seinen Wartungsplan digitalisiert, spart nicht nur Papier, sondern auch Zeit, Aufwand und Risiko. Digitale Vorlagen lassen sich schneller ausfüllen, automatisch auswerten und einfacher archivieren. Zudem wird die Einhaltung von Wartungsintervallen besser kontrollierbar. Damit die Umstellung gelingt, sollte man strukturiert vorgehen – denn einfach nur ein Word-Dokument in PDF zu verwandeln reicht nicht aus. Ziel ist eine interaktive, benutzerfreundliche Vorlage, die dem Arbeitsalltag standhält.

Grundlage jeder Digitalisierung ist eine saubere Vorlage: logisch aufgebaut, vollständig, klar strukturiert. Erst dann lohnt es sich, Felder als ausfüllbar zu definieren, Dropdowns einzubauen oder automatische Datumsfelder zu ergänzen. Auch die Barrierefreiheit und Gerätekompatibilität sollten bedacht werden – je nachdem, ob die Vorlage mobil oder stationär verwendet wird. Wer Unterstützung benötigt, kann auf spezialisierte Dienstleister wie Formilo zurückgreifen, die auf die Erstellung digital ausfüllbarer Formulare spezialisiert sind.

Der größte Fehler bei der Digitalisierung ist es, zu viel auf einmal umzusetzen. Besser ist ein schrittweiser Übergang, beginnend mit den meistverwendeten Formularen. So kann das Team sich an die neuen Prozesse gewöhnen und Rückmeldungen geben. Am Ende steht eine Lösung, die Arbeitsprozesse verbessert und gleichzeitig rechtssicher dokumentiert.

- Vorlage auf Vollständigkeit und Struktur prüfen: Unvollständige Pläne führen auch digital zu Problemen.

- Technologie wählen: PDF mit Formularfeldern, Webformular oder App – je nach Einsatzgebiet.

- Formularfelder einbauen: Pflichtfelder, Auswahlmenüs, Datumsfelder und Checkboxen ergänzen.

- Automatisierungen nutzen: z. B. automatische Berechnung von Fälligkeitsterminen oder Warnhinweisen bei Überfälligkeit.

- Datenschutz prüfen: DSGVO-konforme Speicherung und Nutzung der eingegebenen Daten sicherstellen.

- Testphase einplanen: Vorab im Alltag ausprobieren und anhand von Nutzerfeedback optimieren.

Interaktive Wartungspläne mit Formilo erstellen lassen

Formilo ist darauf spezialisiert, interaktive, digital ausfüllbare Wartungsplan-Vorlagen zu erstellen, die alle Anforderungen des Handwerks erfüllen – von der gesetzlichen Nachweispflicht bis zur einfachen Handhabung auf der Baustelle. Die von Formilo erstellten Pläne gehen weit über einfache PDF-Dateien hinaus. Sie beinhalten automatische Berechnungen, validierte Eingabefelder, Dropdown-Menüs, Signaturfelder und vieles mehr. Das Ergebnis: Formulare, die im Alltag tatsächlich genutzt werden – weil sie praktisch sind.

Viele Kunden kommen mit einer alten Vorlage – aus Word, Excel oder als Scan – und lassen diese von Formilo neu und technisch hochwertig umsetzen. Dabei wird nicht einfach kopiert, sondern strukturell und inhaltlich verbessert. So entstehen durchdachte, standardisierte und gleichzeitig individuelle Lösungen, die exakt zum Einsatzgebiet des Betriebs passen. Auf Wunsch ist auch eine webbasierte Version möglich, z. B. für die Nutzung mit Tablets.

Der gesamte Prozess ist einfach und effizient: Vorlage zusenden, Umsetzung besprechen, Entwurf erhalten, Rückmeldung geben – fertig. Wer sich für Formilo entscheidet, bekommt kein Bastelwerk, sondern ein professionelles Werkzeug, das langfristig Zeit spart, Haftungsrisiken reduziert und die eigene Servicequalität sichtbar steigert.

FAQ: Häufig gestellte Fragen rund um Wartungsplan-Vorlagen

Viele Betriebe haben Fragen, wenn es um die Einführung, Gestaltung oder Digitalisierung von Wartungsplänen geht. Die folgenden Antworten helfen bei der Orientierung und klären typische Unsicherheiten. Ein durchdachter Wartungsplan schützt vor Problemen, spart Zeit und verbessert die interne Organisation. Die wichtigsten Aspekte lassen sich mit wenigen Stichpunkten schnell erklären.

Ob gesetzliche Pflichten, digitale Tools oder branchenspezifische Besonderheiten – die FAQ decken alle zentralen Themen ab, mit denen sich Handwerksbetriebe bei der Wartungsplanung befassen. Wer diese Punkte kennt, ist auf der sicheren Seite und kann seinen Wartungsprozess effizient aufsetzen oder verbessern.

Die Antworten gelten gewerkeübergreifend und bieten eine erste Orientierung. Bei komplexeren Anforderungen empfiehlt sich eine individuelle Lösung, z. B. in Zusammenarbeit mit einem Formular-Dienstleister wie Formilo.

- Gibt es eine gesetzliche Pflicht zur Wartungsdokumentation? Ja, für viele Gewerke und Anlagen besteht eine gesetzliche oder normative Dokumentationspflicht. Beispiele sind die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), DGUV Vorschrift 3 oder die Trinkwasserverordnung. Fehlt eine lückenlose Wartungsdokumentation, drohen Sanktionen oder Haftungsrisiken.

- Welche Formate sind für Wartungspläne erlaubt? Es gibt keine verbindliche Formatvorgabe. Papier, PDF oder digitale Formulare sind alle zulässig, solange sie vollständig, nachvollziehbar und dauerhaft archiviert werden können. Für komplexe Anforderungen sind digitale Formulare jedoch meist die bessere Wahl.

- Muss der Plan vor Ort unterschrieben werden? Ja, eine Unterschrift ist rechtlich relevant und gilt als Nachweis, dass die Maßnahme tatsächlich durchgeführt wurde. In digitalen Plänen können elektronische Signaturen oder Eingabefelder mit Nutzer-ID verwendet werden.

- Wie oft sollte der Plan überprüft werden? Mindestens einmal jährlich sollte die Vorlage auf Aktualität, Vollständigkeit und rechtliche Konformität überprüft werden – insbesondere nach Gesetzesänderungen oder betrieblichen Umstellungen.

- Können mehrere Objekte in einem Plan erfasst werden? Ja, das ist möglich – insbesondere in digitalen Lösungen mit Tabellensystem oder Datenbank. Wichtig ist, dass jede Einheit eindeutig identifizierbar und separat dokumentierbar ist.

- Was passiert, wenn Angaben im Plan fehlen? Unvollständige Angaben können die Beweiskraft des Plans im Schadensfall mindern. Behörden oder Kunden erkennen lückenhafte Pläne oft nicht an. Das kann zu Abmahnungen oder Leistungsverweigerung führen.

- Wie lässt sich die Vorlage an mein Gewerk anpassen? Am besten durch eine Kombination aus branchenspezifischen Checklisten und frei definierbaren Feldern. Profis nutzen individualisierbare Grundlayouts wie sie z. B. von Formilo angeboten werden.

- Ist ein digitaler Plan rechtlich anerkannt? Ja, solange er manipulationssicher, nachvollziehbar und archivierungsfähig ist. Elektronische Signaturen, Zeitstempel und DSGVO-konforme Speicherung erhöhen die Rechtssicherheit.

- Welche Software wird für digitale Vorlagen benötigt? Je nach Ziel: Adobe Acrobat für interaktive PDFs, spezialisierte Tools wie Craftnote oder individuell programmierte Webformulare. Agenturen wie Formilo übernehmen auf Wunsch die komplette Umsetzung.

- Wie lange müssen Wartungspläne aufbewahrt werden? Das hängt vom Gewerk und den gesetzlichen Anforderungen ab. Im Handwerk gilt meist eine Frist von 3 bis 10 Jahren – orientiert an Steuerrecht, Produkthaftung oder Vertragsrecht. Im Zweifel gilt: lieber zu lange als zu kurz.